智能變電站過程層網絡端到端時延計算方法研究

汪 東,鐘熙微,陳澤恒

(1.廣東工業大學 自動化學院,廣州 510006;2.廣州機械設計研究所,廣州 510000)

●電力電子及電力系統自動化●

智能變電站過程層網絡端到端時延計算方法研究

汪 東1,鐘熙微1,陳澤恒2

(1.廣東工業大學 自動化學院,廣州 510006;2.廣州機械設計研究所,廣州 510000)

針對智能變電站過程層網絡端到端時延計算問題,闡述了過程層網絡報文傳輸時延組成部分和網絡演算理論,分析了報文的排隊處理過程,推導出準確而簡化的信息端到端傳輸時延計算公式,明確了交換機處理數據幀的過程,提出了智能變電站過程層網絡端到端時延的計算方法,并通過實例對智能變電站進行了算例分析。分析結果表明,智能變電站過程層網絡端到端時延計算方法的計算結果,與通過OPNET搭建該模型的仿真結果極其接近,驗證了所提出計算方法的準確性。

過程層網絡;端到端時延;網絡演算;篩選矩陣

智能變電站過程層網絡是連接過程層和間隔層各種智能電子設備(IED)的紐帶,起著類似于“神經系統”的作用,其實時性至關重要,直接影響著變電站自動化系統的正常運行。判斷信息端到端傳輸時延上界是否滿足時限要求是衡量通信網絡實時性能的主要方法[1-2]。信息端到端傳輸時延的計算問題主要涉及到端口報文分布情況的確定和信息排隊處理過程的表征。文獻[3-5]應用網絡演算理論,引入微流和級聯網絡的概念,通過卷積獲得整個級聯系統的服務曲線,推導出了信息傳輸時延上界的計算方法,而采用節點中的最小服務速率作為整個系統的服務速率會使得計算結果比仿真結果大很多。文獻[6-8]借助樹狀網絡、矩陣分析等工具,構建相應的通信網絡模型,用以描述信息傳輸過程,進而確定端口流量分布情況,但缺乏對虛擬局域網作用機理的深入分析,使構建的網絡通信模型適用范圍不廣。本文通過分析過程層網絡報文的排隊處理過程,推導出簡化的傳輸時延計算公式,避免了因服務曲線卷積和考慮多次突發而造成計算結果偏大的問題。同時,明確了虛擬局域網技術作用機理及其配置規則,構建篩選矩陣來模擬交換機對報文的過濾作用,獲取了端口報文分布情況。在確定端口報文分布情況的前提下,結合報文基本信息,運用推導出的時延計算公式,實現智能變電站過程層網絡端到端時延的計算。最后,以220kV D2-1型智能變電站的部分間隔為例,對比OPNET仿真結果來驗證所提計算方法的準確性。

1 報文的端到端傳輸時延

1.1 報文傳輸時延組成部分

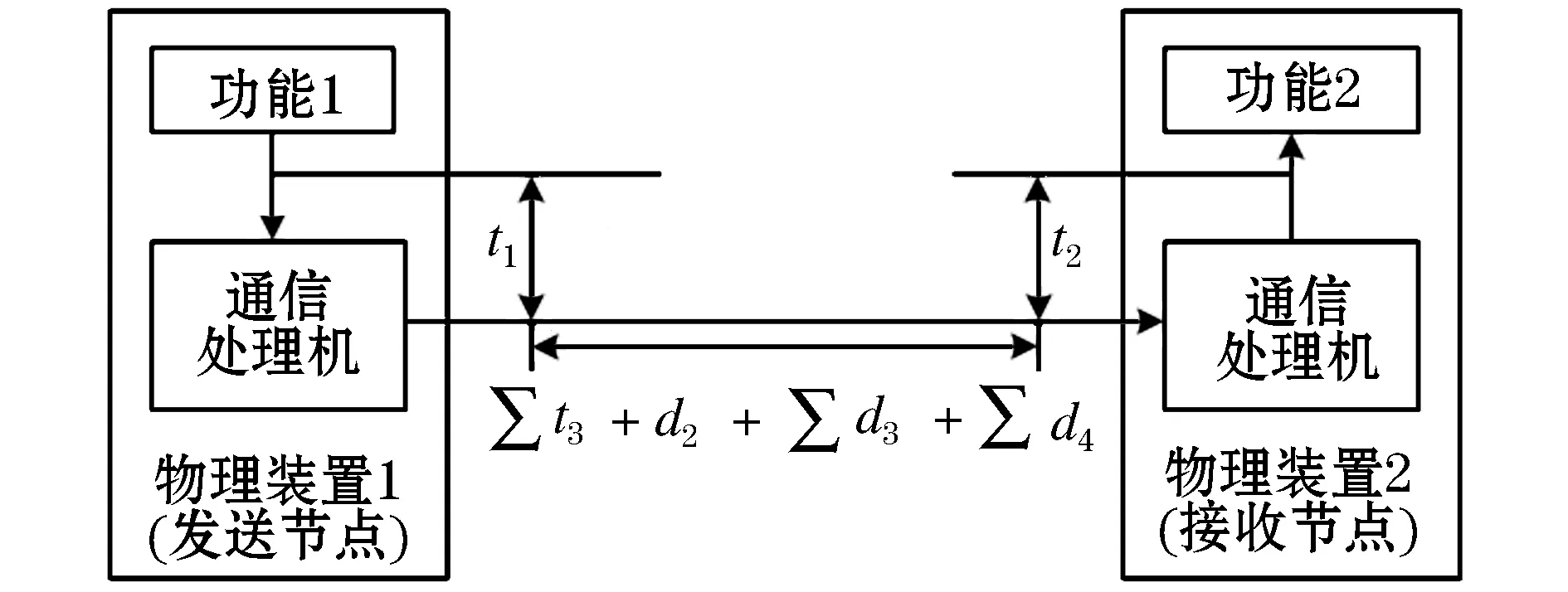

IEC 61850標準將變電站自動化系統中報文的傳輸時間定義為從發送方將數據放到傳輸棧頂開始,直至接收方從傳輸棧取出數據的整個時間。報文傳輸時延組成部分如圖1所示。

圖1 報文傳輸時延組成部分Fig.1 Components of message transmission delay

1)設備固有時延d1。包括發送節點中通信處理機對數據打包造成的時延t1,接收節點中通信處理機對數據解包產生的時延t2和交換機內部因交換機制產生的固有時延t3[9]。t1、t2、t3數值固定可測,通常不超過10μs,因而設備固有時延可表示為

d1=t1+t2+∑t3

(1)

2)報文傳播時延d2。d2的大小與傳播信息的數據量無關,取決于鏈路物理特性和傳播距離,光纖中數據傳輸速率為光速的2/3,因而報文傳輸時延公式為

d2=1/[(2/3)×3×108]=0.005 μs/m

(2)

3) 報文排隊時延d3。排隊時延的大小與隊列前面的信息數據量和交換機的信息處理速率λ有關,而隊列前面數據量的不確定性導致了報文排隊時延的不確定性,通常采用網絡演算理論來表征報文的排隊過程。

4)存儲轉發時延d4。交換機存儲轉發報文產生的時延d4與報文長度L、交換機的信息處理速率λ有關:

d4=L/λ

(3)

因而,報文的端到端傳輸時延計算公式可表示為

D=d1+d2·δ+∑d3+∑d4

(4)

式中:∑表示報文傳輸過程中經過多臺交換機;δ表示傳播距離。

1.2 網絡演算理論

到達曲線α(t)和服務曲線β(t)是網絡演算理論中常用的兩種工具,分別描述報文進入網絡節點的行為特征和網絡節點服務策略對報文所提供的性能保證[10]。現有應用網絡演算理論來計算傳輸時延的方案主要有兩種:一種是通過報文的到達曲線和網絡節點的服務速率求取網絡節點對報文產生的時延,然后以該節點的離開曲線作為下一個網絡節點的到達曲線,進而求取下一個網絡節點對報文產生的時延,這種方案每計算一個網絡節點就考慮一次突發流量,導致獲取的時延上界過大;另一種是將每個網絡節點的服務曲線卷積運算,作為整個系統的服務曲線,這種方案雖然只考慮一次突發的情況,但是卷積運算時,將節點中的最小服務速率作為系統服務速率,仍然會使獲取的時延上界過大。

雖然不同種類的報文發送機制不同,但在計算時延上界時,關注的是達到最大時延的那一時刻,報文的到達速率和長度,因而可用簡單的漏桶模型來描述各種報文的到達曲線。對于報文i,其到達曲線可表示為

αi(t)=ρit+σi

(5)

式中:ρi=σi/Ti,表示報文i的最大持續到達速率;Ti為報文的發送間隔;σi為最大突發長度。

不再以突發的角度看待報文傳輸過程,取σi=Li,表示報文i的長度,結合排隊經驗,推導報文排隊時延計算公式。

在報文排隊過程中,排在前面的可能是正在被處理的、優先級較高的和優先級相同的報文,只有優先級較高的報文才能在等待處理的報文中進行插隊行為。考慮FIFO(First In First Out)和非搶占式PQ(Priority Queuing)兩種重要的隊列調度策略,以實現阻塞控制和提高服務質量QOS(Quality Of Service),可得報文i經過網絡節點時滿足:

λd3=∑αj(d3)+Lmax+∑σr

(6)

λd4=σi

(7)

式中:報文j的優先級高于報文i,報文r的優先級等于報文i,但r≠i;Lmax表示優先級低于報文i的報文最大數據長度。

綜合式(5) —(7),可得報文i的排隊時延為

(8)

2 端口報文分布情況

2.1 交換機處理數據幀過程

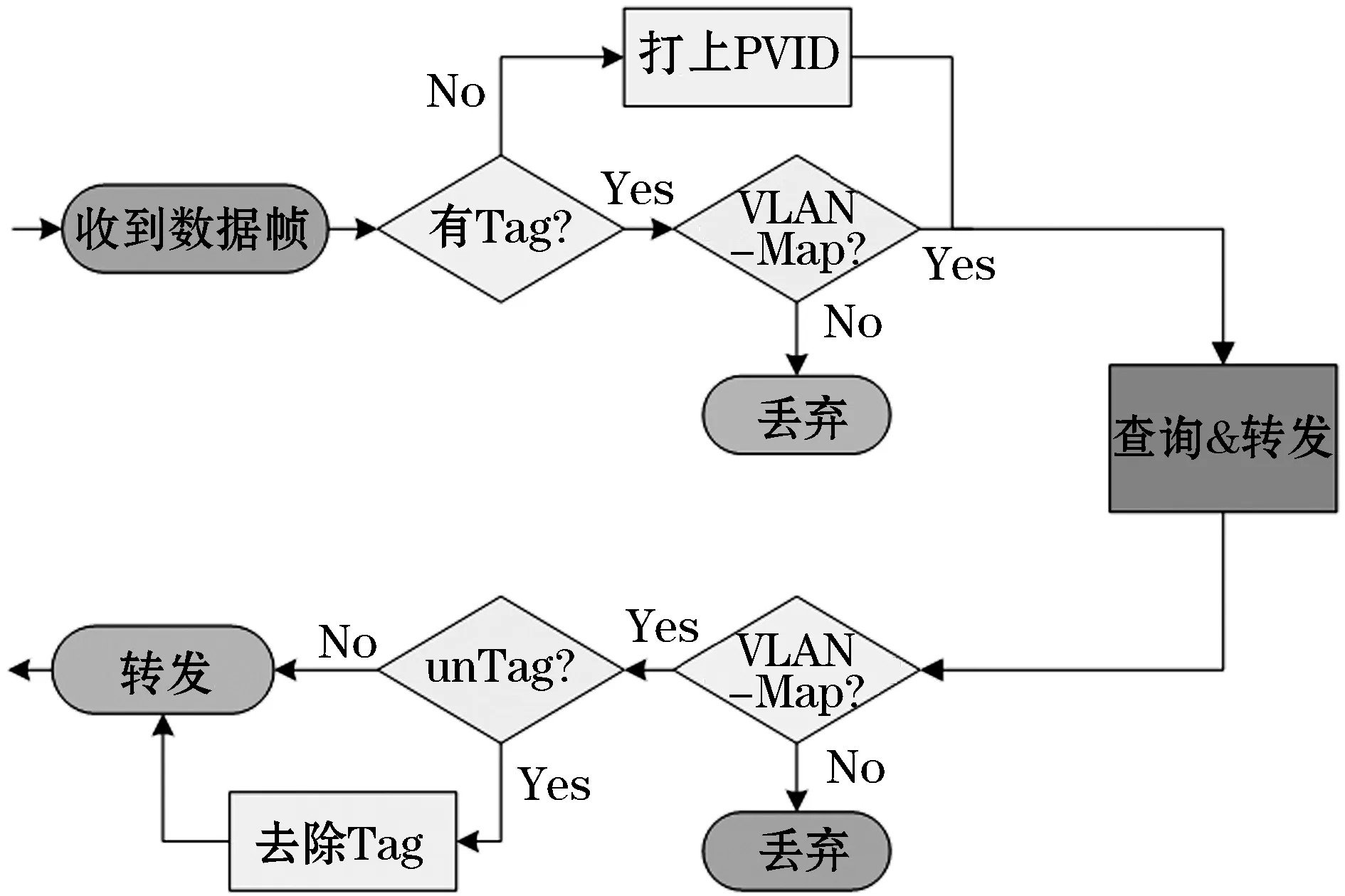

不同廠商生產的交換機,如華為、思科、西門子、羅杰康、赫斯曼交換機等,在VLAN的設置方式上存在一定的差別,對于數據幀的接收和發送控制規則相似,可歸結為如圖2所示。

圖2 數據幀收發控制規則Fig.2 Data frame transceiver control rule

在圖2中, “Tag”為數據幀中的VLAN識別信息,其中包含了VLAN編號,“unTag”為數據幀不攜帶VLAN標識字段或VLAN編號為0。交換機端口的VID值說明了該端口允許哪些VLAN域內的數據幀通過,交換機端口的PVID值只有一個,說明了當交換機接收到“unTag”數據幀時,應將該數據幀轉發至的VLAN域,因而,“VLAN-Map”是指數據幀中的VLAN編號包含于交換機端口的VID值。對于早期無法識別數據幀中VLAN識別信息的終端設備,其所接收到的數據幀需去除VLAN識別信息,否則將被視為錯誤的數據而丟棄。

2.2 構建數學模型

以智能變電站過程層網絡中設備的端口作為基本單元,構建以下數學模型。

定義1:硬連接矩陣Hn×n。H表征設備之間的端口連接關系,hij=1表示端口i和端口j之間通過硬接線相連,如光纖連接,否則,值為0。n為設備端口的總數,H為對稱矩陣。

定義2:軟連接矩陣Sn×n。S表征同一臺交換機端口之間可能存在的虛擬連接關系,sij=1表示端口i和端口j屬于同一臺交換機,否則,值為0。S為對稱矩陣。

定義3:VID矩陣Cm×n。cij=1表示交換機端口j的VID值包含VLANi,否則,值為0。m為VLAN數量。

定義4:PVID矩陣Vm×n。vij=1表示交換機端口j的PVID值為i,否則,值為0。

借鑒馬爾科夫轉移矩陣法中通過矩陣相乘來描述狀態轉移過程的思想,將H和S迭代相乘以表示報文在網絡中的傳輸過程。

定義6:篩選矩陣Zl×n。Z用于模擬交換機輸出端口對報文的過濾行為,zij=1表示端口j允許報文i通過,否則,值為0。

定義7:報文VLAN屬性矩陣Bl×m。bij=1表示報文i的VLAN標識字段中的編號為j。

2.3 端口報文分布計算

對于終端設備發出的報文不攜帶VLAN識別信息的情況,篩選矩陣表達式為

(9)

對于終端設備發出的報文已攜帶VLAN識別信息的情況,篩選矩陣表達式為

Zl×n=Bl×m×Cm×n

(10)

實際上,矩陣Z的列向量已經表示各個端口有哪些報文通過,但是沒有說明報文是從該端口輸入還是輸出,而矩陣H和S的迭代相乘過程正是用于區分端口輸入和輸出報文,計算報文的傳輸時延關注的是端口輸出報文的分布情況,則

W(2k)=W(2k-1)×H

(11)

W(2k+1)=(W(2k)×S)&Z

(12)

迭代結束的條件為k=N+1,N表示網絡中交換機的臺數。因而,端口輸出報文分布情況為

(13)

矩陣W的列向量表示各個端口有哪些報文輸出,結合式(8)可計算各報文在各端口的排隊時延d3。在迭代過程中,結合矩陣H和S,記錄報文傳輸過程中經過的端口,形成路徑。應用公式(4)可得報文端到端傳輸時延。

3 算例分析

3.1 算例模型

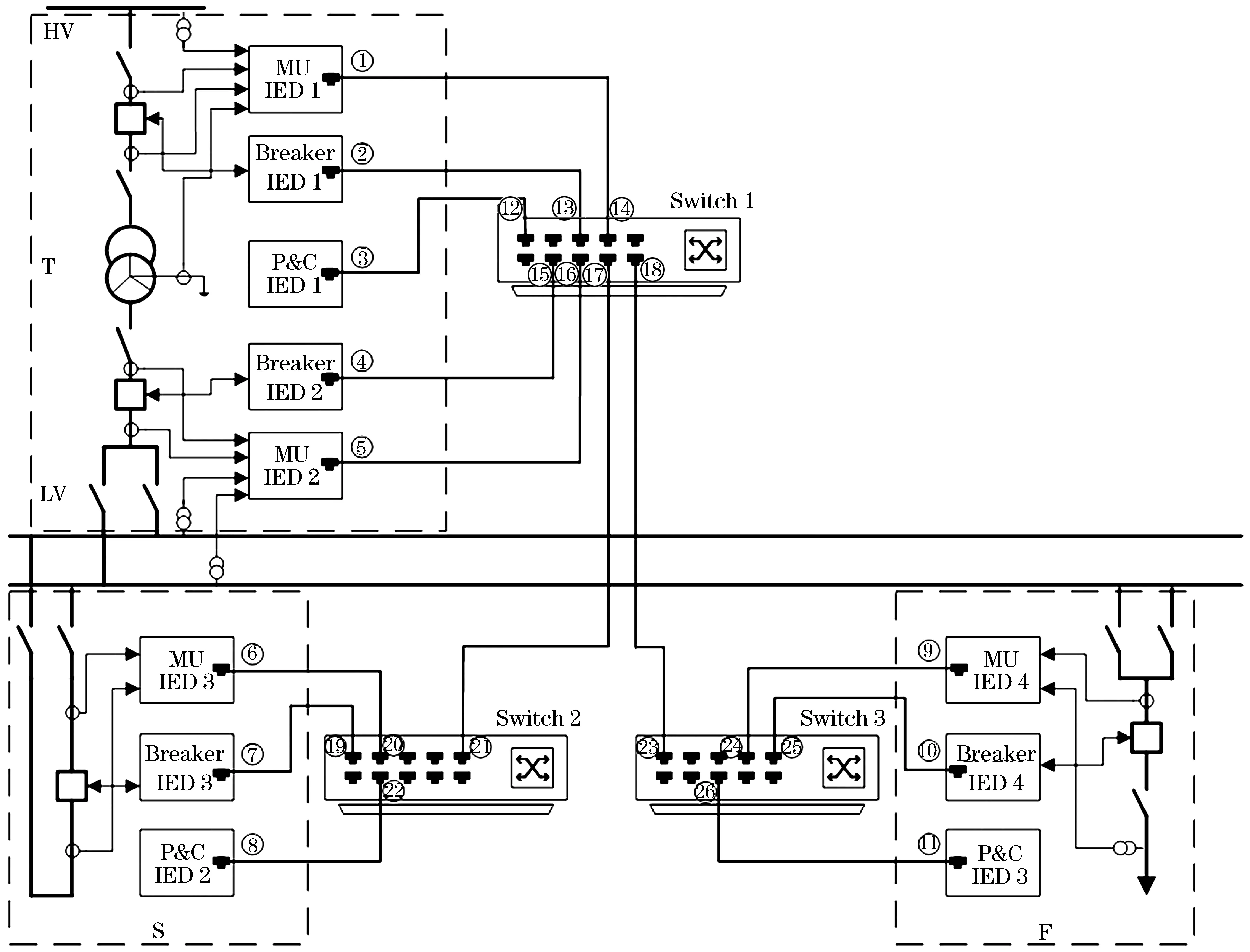

以220kV D2-1型智能變電站的部分間隔為研究對象[11],驗證本文所提出的過程層網絡端到端時延計算方法的準確性。簡化的變電站算例模型及其配置如圖3所示,該算例模型包含一個變壓器間隔(T)、一個母線間隔(S)、一個饋線間隔(F)以及相應的通信網絡配置。HV和LV分別表示高壓側和低壓側。

圖3 簡化的變電站算例模型及其配置Fig.3 Simplified substation example model and its configuration

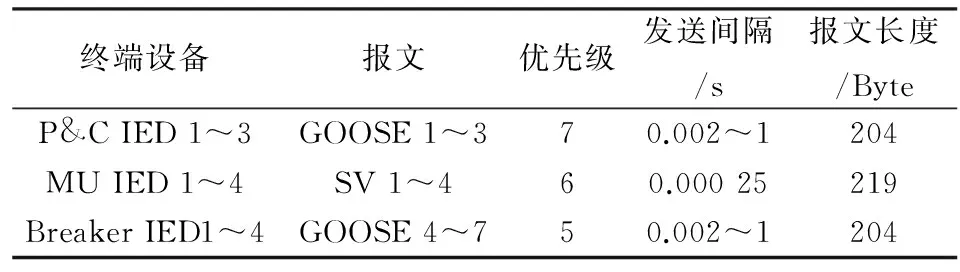

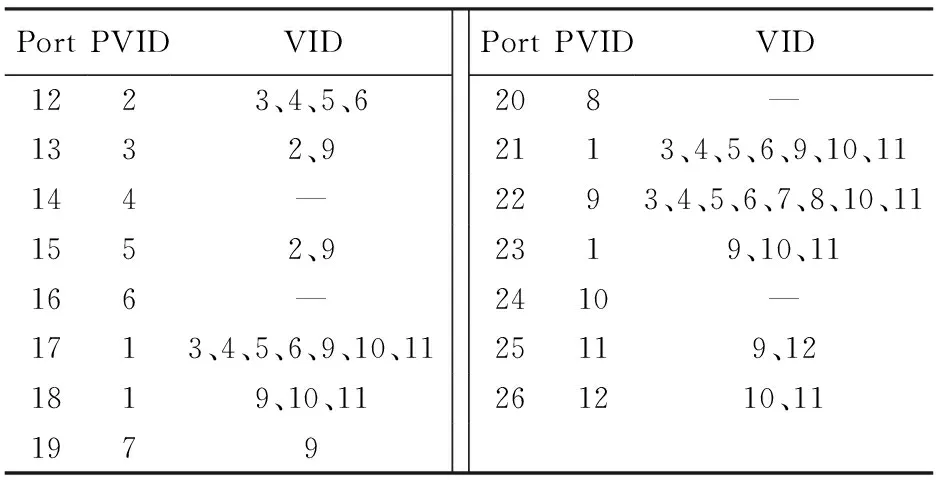

假定交換機的信息處理速率為100 Mbps,光纖長度為200 m,這里不計及設備固有時延。各IED發送的報文的詳細信息如表1所示,各交換機端口的VLAN配置結果如表2所示。

表1各報文的詳細信息

Table1Detailedinformationofeachmessage

終端設備報文優先級發送間隔/s報文長度/ByteP&CIED1~3GOOSE1~370.002~1204MUIED1~4SV1~460.00025219BreakerIED1~4GOOSE4~750.002~1204

表2VLAN配置結果

Table2ConfigurationresultofVLAN

PortPVIDVIDPortPVIDVID1223、4、5、6208—1332、92113、4、5、6、9、10、11144—2293、4、5、6、7、8、10、111552、92319、10、11166—2410—1713、4、5、6、9、10、1125119、121819、10、11261210、111979

3.2 計算過程

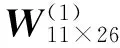

通過MATLAB編程將式(11)和式(12)不斷迭代計算,每迭代1次,都要記錄各報文傳輸路徑,當k=4時,迭代結束,由式(13)獲得端口輸出報文分布情況。

由矩陣W11×26的列向量,結合表1中報文的詳細信息,可由式(8)和式(3)計算,求得各報文在各交換機端口的排隊時延d3和存儲轉發時延d4。再結合報文傳輸路徑,通過式(4)求得報文端到端傳輸時延。

3.3 計算結果分析

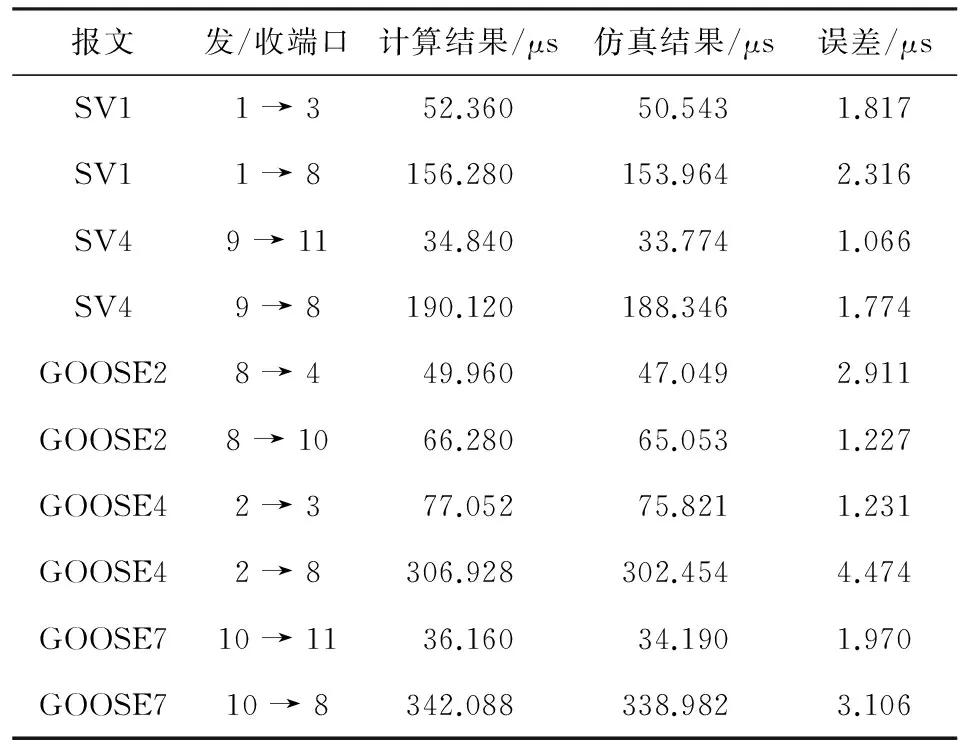

通過改變計算公式中報文的發送間隔,可實現穩態、局部故障和全局故障場景中信息端到端傳輸時延的計算,進而判斷是否滿足系統的時限要求。同時,在OPNET中搭建相應的仿真模型,運行仿真獲取時延參數。仿真和計算的部分結果如表3所示。

表3仿真和計算的部分結果

Table3Partialresultsofsimulationandcalculation

報文發/收端口計算結果/μs仿真結果/μs誤差/μsSV11→352.36050.5431.817SV11→8156.280153.9642.316SV49→1134.84033.7741.066SV49→8190.120188.3461.774GOOSE28→449.96047.0492.911GOOSE28→1066.28065.0531.227GOOSE42→377.05275.8211.231GOOSE42→8306.928302.4544.474GOOSE710→1136.16034.1901.970GOOSE710→8342.088338.9823.106

由表3可知,同一信息在間隔內的傳輸時延較小,跨間隔傳輸時延較大,主要是因為跨間隔傳輸涉及到多次排隊過程,特別是P&C IED2 匯集了其他間隔的采樣值報文和開關狀態信息,因而跨間隔傳輸至端口8的信息的時延較大,對于優先級較低的報文更是如此,如GOOSE7。同時,計算結果和仿真結果誤差范圍在5 μs以內,說明了本文所提出的計算方法的準確性。

4 結 論

1) 在分析報文排隊處理過程的基礎上,結合網絡演算理論,推導出了信息端到端傳輸時延的計算公式,相比已有的計算公式,既簡化又準確。

2) 構建篩選矩陣來模擬交換機對報文的過濾作用,借鑒馬爾科夫轉移矩陣法,提出了端口報文分布情況的計算方法,這種方法的計算效率比人工繪制信息傳輸路徑以獲取端口報文分布情況的方式高。

3) 所提出的智能變電站過程層網絡端到端時延計算方法具有較大的實用性,對智能變電站通信網絡性能的評估具有一定的指導作用。

[1] 朱國防, 陸于平. 數字化變電站級聯網絡時延上界計算方法[J]. 電力自動化設備, 2010, 30(10): 58-61.

ZHU Guofang, LU Yuping. Upper-bound calculation of cascaded network delay for digital substation[J]. Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(10): 58-61.

[2] ZHANG Zhidan, HUANG Xiaoqong, KEUNE B, et al. Modeling and simulation of data flow for VLAN-based communication in substations[J]. IEEE Systems Journal, 2015, PP(99): 1-12.

[3] 趙建利, 馮衛強, 李宣義, 等. 智能變電站通信網絡端到端信息的統計時延分布[J]. 華北電力大學學報(自然科學版), 2014, 41(6): 27-33.

ZHAO Jianli, FENG Weiqiang, LI Xuanyi, et al. End-to-end statistical time delay distribution of communication network in smart substation[J]. Journal of North China Electric Power University, 2014, 41(6): 27-33.

[4] 辛建波, 上官帖. 數字化變電站信息傳輸時延上界計算方法[J]. 電力系統保護與控制, 2007, 35(11): 44-48.

XIN Jianbo, SHANG Guantie. A method of calculating the upper delay of information transmission inside digital substation[J]. Power System Protection and Control, 2007, 35(11): 44-48.

[5] 朱國防, 陸于平. 基于RPR的變電站通信系統傳輸時延上界計算[J]. 中國電機工程學報, 2010, 30(7):77-84.

ZHU Guofang, LU Yuping. Delay supremum calculus for digital substation process bus based on RPR[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(7):77-84.

[6] 王海柱, 張延旭, 蔡澤祥, 等. 智能變電站過程層網絡信息流潮流模型與計算方法[J]. 電網技術, 2013, 37(9): 2602-2607.

WANG Haizhu, ZHANG Yanxu, CAI Zexiang, et al. Information flow calculation model and method for process bus network in smart substation[J]. Power System Technology, 2013, 37(9): 2602-2607.

[7] ZHANG Yanxu, CAI Zexiang, LI Xiaohua, et al. Analytical modeling of traffic flow in the substation communication network[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 30(5): 2119-2127.

[8] 陳橋平, 陳志光, 黃勇, 等. 智能變電站過程層網絡報文與流量分布計算方法[J]. 電力系統保護與控制, 2016, 44(9): 117-121.

CHEN Qiaoping, CHEN Zhiguang, HUANG Yong, et al. Calculation of distribution of message and traffic load for process bus network in smart substation[J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(9): 117-121.

[9] XU Xin, NI Yimin. Analysis of networking mode caused by GOOSE delay of smart substation[C]// IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science, Beijing, May, 2013: 503-506.

[10] 張奇智, 張彬, 張衛東. 基于網絡演算計算交換式工業以太網中的最大時延[J]. 控制與決策, 2005, 20(1): 117-120.

ZHANG Qizhi, ZHANG Bin, ZHANG Weidong. Calculation of maximum delay in switched industrial ethernet based on network calculus[J]. Control and Decision, 2005, 20(1): 117-120.

[11] 秦川紅, 王寧, 任宏達, 等. 采用虛擬局域網的數字化變電站數據通信仿真研究[J]. 電力系統保護與控制, 2013, 41(2): 126-131.

QIN Chuanhong, WANG Ning, REN Hongda, et al. Simulation and study on data communication in digital substation based on virtual local are network[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(2): 126-131.

End-to-end delay calculation method in process-layer network of smart substation

WANG Dong1, ZHONG Xiwei1, CHEN Zeheng2

(1. School of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China; 2. Guangzhou Research Institute of Mechanical Design, Guangzhou 510000, China)

Aiming at the problem of end-to-end delay calculation in the process-layer network of smart substation, the component of process-layer network message transmission delay and the network calculus theory are expounded, the queuing process of the message is analyzed, the accurate and simplified information end-to-end transmission delay calculation formula is deduced. In this way, the process of exchange dealing with the data frame is clarified, end-to-end delay calculation method in process-layer network of the smart substation, and a case study is analyzed on the smart substation through examples. The analysis results show that the calculation results of end-to-end delay calculation method in process-layer network of the smart substation are very close to the simulation results of the model built by OPNET, and the accuracy of the proposed method is verified.

process-layer network; end-to-end delay; network calculus; screening matrix

2017-07-24;

2017-08-12。

廣東省省級科技計劃項目(2017A070701038)。

汪 東(1993—),男,在讀研究生,研究方向為智能變電站通信網絡建模。

TM769

A

2095-6843(2017)06-0471-05

(編輯侯世春)