異質性環境規制對礦業綠色發展的影響

高葦 成金華 張均

摘要 綠色已成為新時代礦業發展的主基調,經濟增長方式轉變和供給側結構性改革對礦業提出了新要求,環境規制強度影響礦業綠色水平的短期效應,環境規制結構決定礦業綠色發展的長效機制。基于2001—2015年我國省級面板數據,采用EBM模型定義的方向性距離出數(EBM-DDF)方法構建GML指數來衡量礦業綠色水平。采用動態面板模型和系統GMM估計方法,檢驗環境規制對礦業綠色發展的直接和間接效應及其傳導機制,并重點考察不同類型、不同地區環境規制對礦業綠色發展的異質效應,探索構建礦業綠色發展的長效機制。研究發現:①環境規制強度與礦業綠色水平之間存在“U”型非線性關系,命令控制型和市場激勵型環境規制對礦業綠色發展表現出先抑制后促進的直接效應。②技術創新和能源消費結構對礦業綠色水平具有“U”形間接調節效應,技術創新僅在市場激勵型環境規制越過拐點后促進礦業綠色發展,能源消費結構對命令控制型環境規制的倒逼作用顯著。經濟發展水平學礦業綠色水平之間存在“U”形關系,只有經濟發展到一定水平后,提高環境規制強度才有利于改善地區環境質量。③東南沿海地區的市場激勵型環境規制對礦業綠色水平存先抑制后促進的作用,而命令控制型環境規制的影響不顯著;中西部內陸地區由于經濟發展水平相對滯后,環境規制并不能促進礦業綠色發展。因此,政府要合理選擇環境規制類型,因地制宜地設定環境規制強度,增強綠色技術創新能力,推動能源消費結構升級,加快推進綠色礦山建設和綠色礦業發展,實現礦業轉型升級和綠色發展。

關鍵詞 環境規制;綠色礦業;異質性效應;動態面板數據模型

中圖分類號 F062.1 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2018)11-0150-12 DOI:10.12062/cpre.20180525

新時代背景下我國礦業面臨著新形勢新問題,對礦業綠色發展提出了新要求。我國正處于由“工業型經濟”向“服務型經濟”轉變的工業化中后期,城鎮化建設加速推進,礦業發展表現出“四期疊加”的特征(即礦業復蘇醞釀期、技術創新孕育期、礦業管理政策調整博弈期和能源資源治理結構的改革期),在相當長一段時期內礦產品的消費需求仍將在高位運行,“資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化”的形勢依然嚴峻。然而,礦業發展過程中,由于礦產資源勘查、開發利用過程產生的環境污染問題,其具有負外部性和“公共產品”的性質,加之產權難以界定,單靠市場力量難以實現礦業綠色發展的目標,亟需政府設計科學的礦產資源環境規制來彌補“市場失靈”的缺陷(礦產資源環境規制是指政府對礦產資源的勘查、開發、利用、保護等行為進行規范和管理,并將礦產資源、環境作為規制手段,對企業、地方政府及其他社會組成部分的經濟社會行為進行約束,以使之更符合國家利益、公共目標和社會需求的行為)。發展綠色礦業和建設綠色礦山上升到了國家戰略高度,供給側結構性改革不斷深入,礦產資源開發利用環境準入門檻不斷提高,對生態環境的公眾輿論和監督壓力增大。如何正確處理資源開發利用與生態環境保護之間的關系,因地制宜設定環境規制政策工具,激勵技術創新推動礦業綠色轉型升級,加快形成綠色生產體系、綠色消費體系,加強綠化建設和生態修復,是各地政府亟需解決的關鍵問題,也是需要展開系統研究的重要課題。

1 文獻評述

礦產資源環境規制的一個重要目標,是鼓勵礦山企業開展技術創新以及促進綠色低碳產品和清潔能源的使用,改善環境質量,提升企業全要素生產率。環境規制會對采礦業發展模式產生影響,設計與礦業綠色發展相適應的環境規制有助于解決制約礦產勘查開發的矛盾,破除資源詛咒,改善當地生態環境,礦業綠色發展戰略能夠創造一個更有利、更透明和更環保的經濟環境,吸引更多的潛在投資者支持和發展綠色礦產資源產業[1]。環境規制的政策效果取決于環境規制的目標或標準和環境規制工具的選擇[2],即環境規制的規模和結構。環境規制規模即規制強度,其高低直接影響著環境成本是否會被納入到經濟主體的行為決策中,當環境成本不足以影響到企業生產行為時,環境規制的綠色約束不足,效應可能不明顯。寬松的環境規制政策以污染環境換取經濟的增長紅利,嚴格的環境規制措施以降低增長為代價提高環境質量,產生環境紅利。環境規制的結構主要指環境規制的類型及其內部結構,包括環境規制的工具結構、激勵約束結構等,通過政策工具組合搭配來實現綠色治理目標。環境規制規模影響礦業綠色水平的短期效應,環境規制結構決定著礦業綠色發展的長效機制。

現有文獻大多側重于礦業綠色發展的定性分析和路徑探討,從定量角度分析環境規制與礦業綠色發展之間關系和內在機理的研究尚不多見,方法上大多借鑒環境規制與工業行業綠色發展的研究。朱訓[3]認為綠色礦業需要解決的主要問題是資源的合理開發與節約利用和良好的礦山生態環境。龔興祥[4]在分析我國礦業的勘查、開發和礦產資源的利用現狀基礎上,探討了我國礦業低碳化發展路徑。常前發[5]從循環經濟和可持續發展視角分析了礦業綠色發展的路徑,鞠建華和強海洋[6]通過總結我國礦業綠色發展的管理政策與取得的經驗成效,探討了礦業綠色發展的趨勢和方向。李國政[7]指出需要發揮政府的主導作用、企業的主體作用、行業協會及社會的協調支撐作用,推動綠色礦業健康有序發展。而關于環境規制與產業綠色發展的研究主要集中在兩個方面。而關于環境規制與產業綠色發展的研究主要集中在兩個方面。一是產業綠色水平的衡量。目前基本采用考慮非期望產出的數據包絡分析(DEA)方法,通過基于非徑向的SBM(Slacks Based Measure)模型來定義方向距離函數(Directional Distance Function, DDF),主要采用L指數(Luenberger)[8]、ML指數(MalmquistLuenberger)[9]和GML指數 [10]來測度綠色全要素生產率。二是研究環境規制對綠色全要素生產率的影響。相關學者基于不同視角得出的研究結論不盡相同,認為具有正向促進作用[11]、存在“U”形關系[12]、存在“倒U”形關系[13]、存在“倒N”形關系[14],還有認為存在門檻效應[15]。此外,影響效應還取決于環境規制的類型,在不同地區間這種效應也存在差異[16-17]。以上研究對展開關于環境規制與礦業綠色發展之間的關系具有理論和方法上的借鑒意義。

通過梳理相關文獻發現,當前尚沒有從礦業視角系統研究環境規制與綠色發展之間的關系,更沒有對異質性環境規制影響礦業綠色水平的直接和間接效應及其傳導機制作深入探討;也沒有關于礦業綠色水平或其全要素生產率的測度,在測算綠色全要素生產率上大多基于CCR模型和SBM模型的L指數或ML指數,在解釋力和效率值上都存在一定缺陷。有鑒于此,本文主要從以下三個方面進行推進:①研究機制上,提出了礦產資源環境規制對礦業綠色水平的直接和間接影響效應和傳導機制,補充了關于礦業綠色發展分析的理論框架。②研究對象上,充分考慮了不同類型(命令控制型和市場激勵型)、不同地區(東南沿海和中西內陸)環境規制對礦業綠色水平的異質性效應。③研究方法上,一方面采用Tone[18]拓展的綜合徑向和非徑向特點的EBM(Epsilonbased Measure)模型來定義方向性距離函數,構建GML指數來衡量礦業綠色水平,能夠避免非傳遞性和線性等缺陷;另一方面,采用動態面板模型和系統廣義矩估計(sysGMM)估計方法,既可反映環境規制對礦業綠色水平影響的動態性和異質性,又能克服可能的內生性問題。

2 環境規制影響礦業綠色發展的機理分析

環境規制對礦業綠色發展的作用大小和傳導機制,是通過直接效應和間接效應來實現的。直接效應取決于環境規制對企業的“環保成本效應”與“優勝劣汰效應”之間的權衡;間接效應是通過供給側的技術創新和需求側的能源消費結構升級的調節效應來傳導的。

2.1 環境規制對礦業綠色發展的直接影響機制

環境規制對礦業綠色發展的直接效應,取決于“環保成本效應”與“優勝劣汰效應”的權衡。①當環境規制強度較低時,環保約束力不強,既面臨環保成本增加和生產率下降,也會刺激礦產品的粗放型生產消費,使得礦業綠色水平下降,產生“環保成本效應”。一方面,當存在環境規制時,礦山企業要為開采生產過程中帶來的環境污染承擔社會成本,即繳納一種環境保護稅,環境稅會約束企業的污染排放,還會需要購置環保設備或采用清潔技術,增加企業的生產成本,在其它條件不變的情況下,成本的增加意味著生產率的下降。另一方面, 由于環境監管和處罰較為寬松,企業有激勵擴大開采和生產規模,通過擴大產量的收益來抵消增加的成本,甚至“小、散、亂、污”的礦業企業也有能力承擔環保成本,使得礦產資源的開采活動和使用行為更為粗放,不僅無助于礦業綠色水平的提高,還會帶來更嚴重的環境污染問題。②隨著環境規制強度的提高,環境標準和監管變得更加嚴格,會直接影響礦業企業的投資和進入退出決策,轉向綠色發展,使得礦業綠色水平上升,產生“優勝劣汰效應”。一方面,實施嚴格環境規制相當于設置了綠色進入壁壘,會抑制已有企業規模的擴張,關停“小、散、亂、污”的礦業企業,淘汰低效、落后產能;想進入該行業的企業也因面臨環保門檻成本的提高,進入礦業的企業數量減少,存活企業面臨的競爭降低。另一方面,政府在對礦業采取嚴厲環境規制的同時,也會對發展綠色環保清潔的礦業企業提供財政政策和產業政策的支持,礦業行業獲得“綠色”發展的比較優勢,吸引綠色金融資本、技術性人才和先進管理流程和設備等生產要素向其流動轉移,企業更有動力投資于綠色礦業,進行綠色生產,礦業轉向綠色發展。因此,在“環保成本效應”與“優勝劣汰效應”的共同作用下,環境規制強度對礦業綠色水平具有先下降后上升的“U”形關系。根據以上分析,提出假設1:

假設1:環境規制強度與礦業綠色水平之間可能具有“U”形關系。

2.2 環境規制對礦業綠色發展的間接影響機制

技術創新對環境規制與礦業綠色水平的間接調節效應,主要是通過“遵循成本假說”的投資擠出效應和“波特假說”的創新補償效應來傳導。①投資擠出效應。“遵循成本假說”認為,環境規制會增加企業成本,擠壓研發投資,從而阻礙企業創新[19]。在靜態條件下,短期內企業已做出了成本最小化的資源配置,當政府實施環境規制時,企業生產經營成本增加,環境治理成本上升、利潤空間變小,企業生產性投資和技術創新投入下降,從而抑制了全要素生產率的提高,尤其是對于資金匱乏的中小企業,擠出效應更大[20]。②創新補償效應。“波特假說”認為,合理有效的環境規制將激勵企業創新,會提升企業生產率和競爭力[21]。動態條件下,面對環境規制約束,企業將更多考慮長期利益,增加新設備和R&D;上的投資[22],進行治污減排技術創新活動,改進工藝流程,選擇和采用更先進的開采、生產、治污的技術和設備,優化礦山企業組織結構和管理體系,企業既能生產更為清潔的產品,降低污染產生和排放水平,也能節省單位產品的生產成本,提高企業生產率,通過“創新補償效應”來抵消企業遵循成本的“擠出效應”[23]。

隨著環境規制強度的變化,“投資擠出效應”和“創新補償效應”作用大小存在差異。在環境規制水平逐漸上升的過程中,企業行為由服從逐漸變為創新[24],環境規制的“創新補償效應”往往滯后于“投資擠出效應”[25]。短期內,企業資金預算難以變化,以消化環境規制帶來的企業成本增加,技術創新激勵不足,擠出效應作用較強;隨著時間的推移,面對環境成本和同行業的競爭壓力,為保持企業競爭力和利潤增長,將激勵企業加大減排技術研發投入,通過創新提高生產率來抵消增加的環境成本,創新補償效應將逐漸完全彌補并強于擠出效應。因此,在“投資擠出效應”和“創新補償效應”的共同作用下,技術創新的調節效應表現出先下降后上升的“U”形關系。根據以上分析,提出假設2:

假設2:技術創新對環境規制與礦業綠色水平之間的關系可能具有“U”形調節效應。

能源消費結構對環境規制與礦業綠色水平的間接調節效應,主要是通過“綠色悖論假說”的黑色預期效應和“倒逼減排假說”的綠色替代效應來傳導的。①黑色預期效應。當礦產能源消費者面臨環境規制壓力時,會帶來能源消費需求的結構性變化,引起生產者(礦產企業)的價格上漲和環境治理成本增加的預期,從而加速礦產資源的開發利用,導致環境惡化和企業生產率下降。環境規制政策目的是通過對消費者施加一種環境稅,內部化環境負外部性,使其采用先進的節能減排設備技術和清潔能源,增加開采的環境治理成本,降低對化石礦產能源的需求,優化能源消費結構。但“綠色悖論”假說認為,短期內很難實現這種政策意圖[21]。環境規制會引起礦產能源供給側的礦山企業的響應,尤其是高污染高消費份額的礦產能源(如煤炭),受到環境規制的影響越大,生產者預期更加強烈,使得開采路徑會向前移動,加快礦產資源開發利用[27],造成環境狀況進一步惡化。②綠色替代效應。在環境規制和節能減排壓力下,長期中消費者將會轉向采用新技術新要素新產品來替代傳統的技術產品,帶來生產率的提升。一方面,環境規制會提升消費者的綠色消費意識,增加對低碳綠色產品和清潔能源的需求,提高清潔能源行業的份額,使得供給側的礦產企業減少中低端和無效的供給,增加高品質和清潔能源的供給。另一方面,環境規制會提高行業準入門檻,礦產品等生產要素價格上升,使得礦產相關的行業企業停產或轉移,會增加對新設備新技術和新組織管理模式的需求,促使各種生產要素從生產率較低的非清潔生產型行業轉向生產率較高的清潔生產型產業,實現產業價值鏈向高端延伸,帶來規模經濟和比較優勢收益,極大提升綠色全要素生產率。

礦產能源的消費者和生產者對市場供求和價格變化的響應相對較快,使得“黑色預期效應”在初期比較顯著;由于環境規制政策實施與執行之間存在時滯,傳統產品和技術存在一定生命周期,綠色技術推廣和應用需要較長時間,“綠色替代效應”也往往滯后于“黑色預期效應”,隨著環境規制強度的變化和時間的推移,“綠色替代效應”將會推動綠色產品、低碳技術和清潔能源的使用,帶來企業成本的下降和生產率的提高。因此,在“黑色預期效應”和“綠色替代效應”的共同作用下,能源消費結構的調節效應表現出先下降后上升的“U”形關系。根據以上分析,提出假設3:

假設3:能源消費結構對環境規制與礦業綠色水平之間的關系可能具有“U”形調節效應。

3 研究設計

3.1 模型構建

環境規制作為彌補污染負外部性帶來的市場失靈的政策工具,是礦產企業生產投資決策的約束性外在條件,也是影響生產率和環境質量的重要外部因素。技術創新是企業提高生產效率的內在動力,也是實現清潔綠色生產和有效供給的重要保障,在供給側對環境規制影響企業生產率起到重要調節作用;能源消費結構升級對企業生產決策起到重要導向作用,既會直接引起產品價格波動倒逼企業調整生產,也通過消費偏好的改變間接引導企業生產投資決策相應變化,在需求側對環境規制影響綠色全要素生產率發揮調節效應(見圖1)。

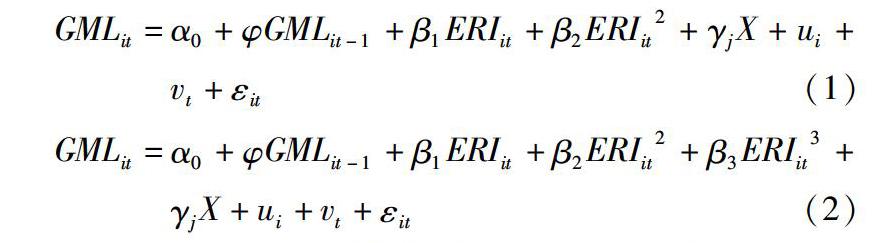

基于前文的理論分析,為了檢驗異質性環境規制對礦業綠色水平的影響,借鑒王杰和劉斌[14]、郭妍和張立光[28]和謝榮輝[29]等的研究方法,以礦業綠色水平作為因變量,用環境規制強度作為核心解釋變量,分別構建包含環境規制二次項和三次項的模型(1)和(2),驗證環境規制與礦業綠色水平的非線性關系。考慮到“波特假說”的“動態性”假設前提,礦業綠色發展的持續性會具有“路徑依賴”特征,模型中增加因變量的一階滯后項GMLit-1,構建了以下動態面板數據模型,以檢驗環境規制對礦業綠色水平的異質性效應。同時還加入了一些控制變量,包括經濟發展水平、對外開放水平、市場化程度、礦產資源豐裕度、城鎮化水平、年度和地區因素等。

式中,GML表示礦業綠色水平,用礦業綠色全要素生產率來衡量,GMLit-1為其一階滯后項。ERI表示環境規制強度。技術創新水平(RD)用研發強度表示,能源消費結構(ECS)用綠色能源水平表示。控制變量X中,包括經濟發展水平(PGDP)、對外開放水平(FDI)、市場化程度(MDI)、礦產資源豐裕度(AMR)、城鎮化水平(URI)等。ui為地區效應變量,vt為年份效應變量,εit為隨機誤差項。

交互項可作為內部的一種有效傳導機制,可檢驗環境規制與技術創新和能源消費結構升級的內在互動可能對礦業綠色發展的促進作用。分別引入其平方項、交叉項和平方項的交叉項,構建含有兩種交互項的模型(3)與(4),從供給側和需求側探討環境規制影響礦業綠色水平的內在機理和傳導路徑。

模型(3)和模型(4)是分別是用來檢驗技術創新、能源消費結構對環境規制強度和礦業綠色水平之間的調節效應,主要是檢驗β4和β5的顯著性(當對其靜態模型兩邊取微分可得:dGMLitERIit=1+β4RDit+β5RDit2,環境規制強度對礦業綠色水平的邊際效應取決于技術創新水平RDit(或能源消費結構ECSit)的二次曲線形狀,也即其一次項和二次項系數)。若β5的系數顯著為正,則表明可能存在“U”型的調節效應,反之,則為倒“U”型關系。

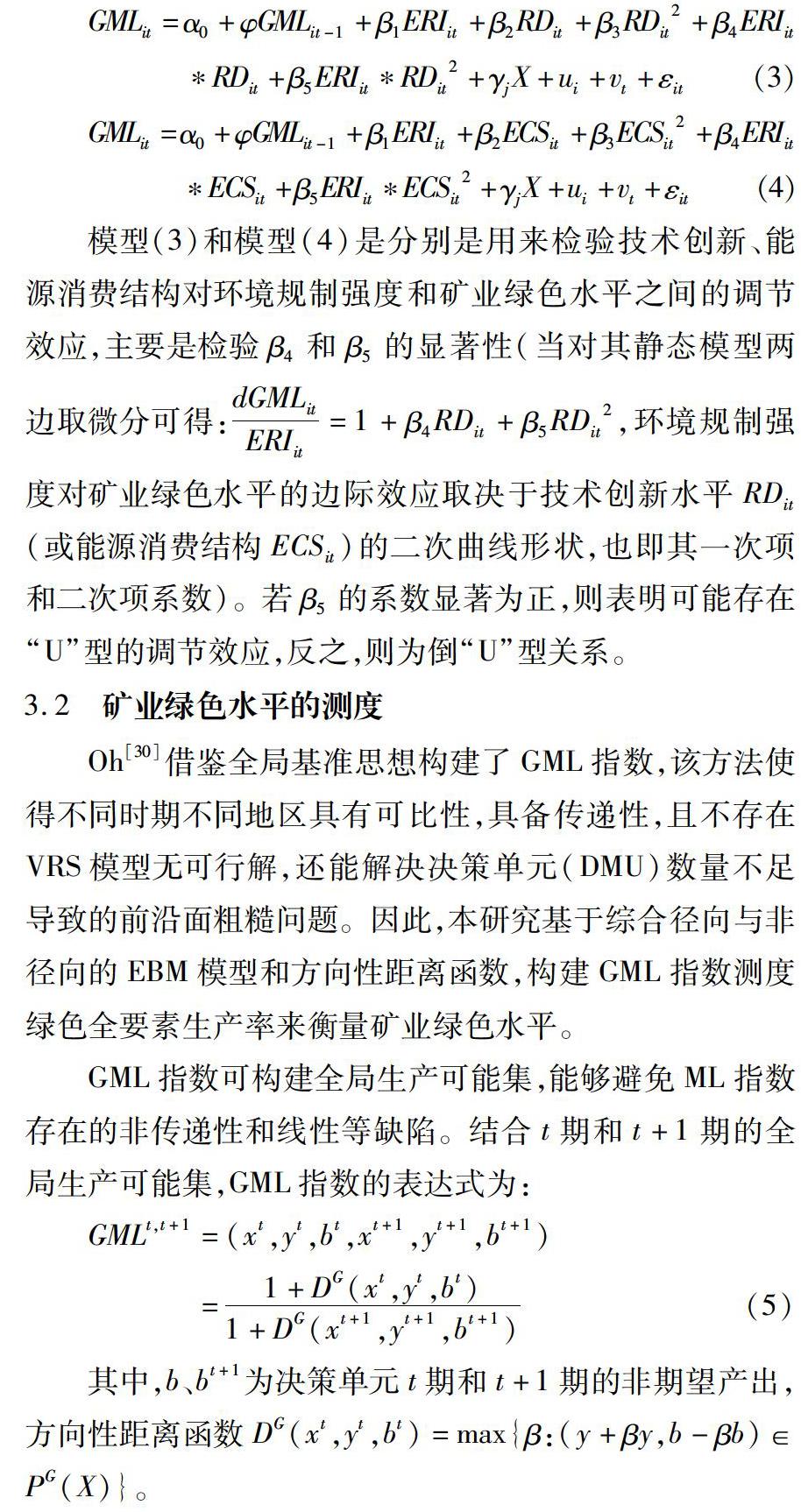

3.2 礦業綠色水平的測度

Oh[30]借鑒全局基準思想構建了GML指數,該方法使得不同時期不同地區具有可比性,具備傳遞性,且不存在VRS模型無可行解,還能解決決策單元(DMU)數量不足導致的前沿面粗糙問題。因此,本研究基于綜合徑向與非徑向的EBM模型和方向性距離函數,構建GML指數測度綠色全要素生產率來衡量礦業綠色水平。

GML指數可構建全局生產可能集,能夠避免ML指數存在的非傳遞性和線性等缺陷。結合t期和t+1期的全局生產可能集,GML指數的表達式為:

GML指數的測算涉及到要素投入、期望產出和非期望產出等指標。產出指標。期望產出用采礦業工業銷售產值(億元)表示,非期望產出采用礦業開采累計占用損壞土地表示,大多數測算工業綠色水平的研究中,把工業三廢排放量的數據作為非期望產出,由于該部分是測算礦業綠色水平,直接采用工業污染物排放量,會弱化與礦業的直接相關性,也會造成結果被大大低估。而采用與礦業直接相關的指標礦業開采累計占用損壞土地,能反映礦業開采過程中對土地環境的直接破壞情況,側面體現礦業綠色發展狀況。但這一指標會使得礦業綠色水平一定程度上被高估,綜合考慮數據可得性和相關性,也是一種可取的折中選擇。投入指標。勞動投入指標用采礦業年平均從業人數(萬人)表示,礦地投入指標采用采礦許可證批準登記面積(km2)表示,資本投入指標用資本存量(億元)表示。資本存量通常采用永續盤存法來估算,涉及初始資本存量、新增國定資產和資本折舊率等指標,受數據可得性限制,采礦業初始資本存量與資本折舊率難以獲取估算。以2000年采礦業固定資產凈值按當年不變價格作為初始資本存量Kit0,以相鄰兩年的固定資產凈增加值作為新增固定資產Δkit,并用其價格指數進行平減,而固定資產凈值已將折舊值減去,故各省區年末采礦業資本存量Kit計算公式可表示為:

3.3 指標選取與數據來源

根據以上模型設定,指標選取如下。

(1)礦業綠色水平(GML)。采用上述Tone[18]和Oh[30]的方法,基于綜合徑向與非徑向的EBM模型和方向性距離函數構建GML指數來測度綠色全要素生產率衡量礦業綠色水平。由于GML指數是增長率而不是綠色全要素生產率本身,以2000年的綠色全要素生產率為1,則2001年的綠色全要素生產率水平為2000年的水平乘以2001年的GML指數,依此類推,得到2001—2015年的省域礦業綠色水平。

(2)環境規制強度(ERI)。目前我國對于礦產資源的開發利用等活動的監督管理和規制政策,主體還是取決于相關政府政策調控和礦業市場價格引導,公眾對于礦山企業或礦業產業鏈相關環節的規制力量薄弱,相關礦山環境標準等自愿意識型環境規制尚未形成。因此,從礦業行業層面的環境規制出發,這里主要分析命令控制型環境規制(ERI_CAC)以采礦許可證批準登記發證數的倒數來衡量,其值越大則規制強度越高,表示許可證發證數越少,進入采礦業門檻更高、監管更嚴;市場激勵型(ERI_MBI)以礦山環境恢復治理本年投入資金與環境污染治理投資總額的比值來表示,其值越大說明用于礦山環境治理的成本占比越高,環境規制強度更大。

(3)其它變量技術創新水平(RD)用研發經費內部支出占GDP的比重表示。能源消費結構(ECS)采用天然氣消費量占能源總量比重來衡量能源消費結構(energy consumption structure),來反映綠色能源消費水平。經濟發展水平(PGDP)采用人均GDP的對數值衡量。對外開放水平(FDI)采用外資依存度(FDI與GDP的比值)來反映各省市經濟總量對外資利用的依賴水平。市場化程度(MDI)采用市場化指數表示。借鑒邵帥和楊莉莉[31]的方法采用人均原煤產量來衡量礦產資源豐裕度。城鎮化水平(Urban)采用城鎮人口占總人口的比重來衡量。

因數據可得性等原因,本研究的樣本區域不包括港、澳、臺,涵蓋31個省、直轄市和自治區,樣本時期為2001—2015年。同時將樣本劃分東南沿海和中西內陸地區兩個子樣本(東南沿海地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、遼寧、廣東、廣西和海南等12省、市、自治區;中西內陸地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、內蒙古、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、吉林和黑龍江等19省、市、自治區。盡管中部地區和西部地區之間在資源稟賦和發展基礎方面有所差別,但兩者仍具有較多相似之處,并均與東部地區差異較大,同時出于計量回歸樣本量考慮,因此本文將中部6省與西部13個省市(自治區)合并為中西部地區)。指標數據主要來源于《中國統計年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國人口和就業統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國國土資源統計年鑒》以及中國知網經濟與社會發展統計數據庫等。市場化指數2001—2007年數據來源于樊綱,王小魯和朱恒鵬的《中國市場化指數——各地區市場化相對進程2011年報告》,2008—2015年數據來源于王小魯、樊綱和余靜文的《中國分省份市場化指數報告(2016)》。相關變量的描述性統計見表1。

4 實證結果分析

4.1 環境規制對礦業綠色水平的直接和間接效應分析

4.1.1 環境規制的直接效應檢驗及分析

本文根據被解釋變量滯后一期的顯著性、Sargan檢驗和AR(1)檢驗、AR(2)檢驗來判斷動態面板模型的設定是否合理。表2所示的估計結果顯示,所有模型的被解釋變量滯后一期均顯著為正,反映出綠色礦業水平具有路徑依賴特征和動態性。Sargan檢驗表明所選擇的工具變量是有效的(p值不顯著,拒絕原假設),AR(1)檢驗和AR(2)

檢驗證明動態面板模型設定是合理的。(AR(1)的p值顯著拒絕原假設,AR(2)的p值不顯著接受原假設)。

環境規制與礦業綠色水平之間存在“U”型的非線性關系。估計結果顯示,環境規制的一次項和二次項系數的符號分別為負號和正號,并且均在5%的水平上顯著,說明隨著環境規制強度的提高,礦業綠色水平出現先下降后上升的“U”形趨勢,環境規制只有在越過一定拐點之后才能對礦業綠色發展產生促進作用。進一步對其三次項進行檢驗發現,命令控制型環境規制的一次項、二次項和三次項系數分別為正號、負號、正號,呈現“N”形趨勢,而市場激勵型環境規制的一次項、二次項和三次項系數分別為負號、正號、負號,呈倒“N”形趨勢,但兩者在5%的水平上均不顯著。因此,環境規制與礦業綠色水平呈現出“U”形關系,假設1得到驗證。

不同類型環境規制對礦業綠色水平的影響存在較大差異。模型(1)結果顯示,命令控制型和市場激勵型環境規制的一次項和二次項符號均為負號和正號,前者雖都通過了10%顯著性檢驗,但二次項在5%的水平上不顯著,而后者均通過了5%的顯著性檢驗。說明命令控制型環境規制對礦業綠色水平的促進作用既具有門檻效應,還存在一定條件制約,而市場激勵型環境規制在邁過門檻值后能顯著提升礦業綠色水平。

4.1.2 環境規制的間接效應檢驗及分析

環境規制可通過激勵技術創新來提高礦業綠色水平。模型(3)檢驗結果發現,環境規制技術創新的交叉項系數為負,環境規制與技術創新平方項的交叉系數為正,技術創新對環境規制與礦業綠色水平之間的關系具有“U”型調節效應,假設2得到驗證。不同類型環境規制對企業技術創新的影響存在差異,命令控制型環境規制與技術創新的交叉項均不顯著,市場激勵型環境規制則通過了顯著性檢驗,說明在市場激勵型環境規制下,才能更好發揮技術創新的“U”型調節效應。

環境規制可通過引導能源消費結構升級來促進礦業綠色發展。模型(4)結果發現,環境規制與能源消費結構交叉項的系數為負,環境規制與能源消費結構平方項的交叉系數為正,能源消費結構對環境規制與礦業綠色水平之間的關系具有“U”型調節效應,假設3得到了驗證。其中,命令控制型環境規制與能源消費結構的交叉項通過了顯著性檢驗,而市場激勵性環境規制則不顯著。說明在命令控制型環境規制下,能源消費結構才能更好的發揮這種“U”型調節效應。

控制變量的估計結果中,經濟發展水平系數在模型(1)中為正,在模型(3)和(4)中均為負,命令控制型環境規制下均不顯著,市場激勵型環境規制下均顯著(通過對經濟發展水平與綠色礦業水平之間關系的檢驗發現,人均GDP對綠色礦業水平的一次項系數為負,二次項系數為正)。經濟發展水平與礦業綠色水平之間存在先下降后上升的 “U”形關系。

對外開放水平和城鎮化水平在所有模型中均為負,但對外開放水平的系數在模型(1)中均顯著,城鎮化水平只在市場激勵型環境規制下顯著。這表明地區為吸引外商直接投資和城鎮化建設過程中,會增加對礦產資源的開采利用,從而放松環境規制,導致地區環境惡化,抑制了礦業綠色發展。市場化程度的系數在模型(1)下顯著為正,(3)和(4)中雖為正號,但均不顯著。說明通過市場化運作提升礦產資源市場化配置程度有利于礦業綠色發展,加快構建綠色礦業產業體系,不斷提升綠色發展水平。礦產資源豐裕度的系數均顯著為負,說明礦產資源越豐富的地區,礦業綠色水平相對較低,存在“資源詛咒”現象。尤其是礦業產業結構比較單一地區,“資源紅利”消失,環境狀況惡化,如煤炭等資源型產業比重偏高,產業鏈短、戰略性新興產業發展不足,有效需求和有效供給不足并存,礦業結構調整、轉型升級十分緊迫,亟需加快推進綠色礦山建設和綠色礦業發展。

4.2 不同地區不同類型環境規制的影響效應檢驗及分析

鑒于環境規制與礦業綠色水平均具有較大的區域差

異性,東部沿海地區與中西部內陸地區在經濟發展水平、人力資本水平及科技創新水平等方面差異較大,可能導致環境規制對礦業綠色水平的影響效應存在較大差別。基于此,對不同地區的不同類型環境規制與礦業綠色水平之間的關系進行了檢驗,結果見表3和表4(控制變量不再做討論,表中暫不列出其估計結果)。

根據表3中估計結果發現,東南沿海地區環境規制與礦業綠色水平之間存在非線性關系。命令控制型環境規制的一次項和二次項系數符號分別為負、正,與技術創新、能源消費結構的一次項和二次項的交叉項均未通過顯著性檢驗。市場激勵型環境規制的一次項系數顯著為負,二次項系數顯著為正,說明其與礦業綠色水平之間存在先下降后上升的“U”型關系,環境規制強度越過拐點后,有助于促進礦業綠色發展;市場激勵型環境規制與技術創新、能源消費結構的一項交叉項系數顯著為負,二次項交叉項系數顯著為正,說明該類型的環境規制存在顯著的調節效應,能充分發揮倒逼激勵效應,通過創新補償和綠色替代效應促進企業進行綠色創新。

根據表4的估計結果,中西內陸地區不同類型環境規制與礦業綠色水平之間不存在非線性關系。命令控制型環境規制的一次項系數為負,僅通過10%的顯著性檢驗, 二次項系數為正,但不顯著,說明命令型環境規制與礦業綠色水平之間不存在非線性關系;其與技術創新、能源消費結構的一次項交叉項系數顯著為負,二次項交叉系數為正但不顯著,說明中西部地區,命令控制型環境規制與技術創新、能源消費結構之間的交互效應不利于礦業綠色發展。市場激勵型環境規制的一次項和二次項系數符號為負、正,但均不顯著,表明西部地區市場激勵型環境規制與

礦業綠色水平之間也不存在非線性關系;其與技術創新、能源消費結構的交叉項均未通過顯著性檢驗,沒有發揮對環境規制的調節效應。

4.3 穩健性檢驗

本文采用了sys-GMM方法對原有動態面板模型進行了回歸估計,在不引入外部工具變量下,能解決參數估計的有偏和不一致問題,同時可以克服弱工具變量問題。為進一步增強結論的穩健性,在原有動態面板模型的基礎上,采用固定效應的靜態模型重新回歸,引入外部工具變量,并用面板工具變量法進行參數估計。考慮到命令控制型和市場激勵型環境規制對礦業綠色水平的影響存在滯后性,環境規制強度與礦業綠色水平之間可能存在互為因 果關系,從而導致聯立性偏誤問題。采用環境規制變量滯后一期作為核心解釋變量對靜態模型進行重新估計,并采用解釋變量環境規制強度的滯后二期和滯后三期作為工具變量,采用兩階段GMM方法進行估計。從表5的估計結果可知,模型估計結果非常穩健,命令控制型和市場激勵型環境規制對礦業綠色水平的影響方向與原有結論一致。

5 結論和政策建議

通過有效設計環境規制來激勵綠色技術創新以推動礦業綠色發展,是一個緊迫且具有重要現實意義的研究主題。但環境規制的增強并不必然會激勵綠色技術創新,不同類型環境規制及不同地區不同類型環境規制的影響效應存在較大差別。通過對環境規制非線性的檢驗,以及不同類型、不同地區和不同時段環境規制對礦業綠色水平影響的檢驗。主要結論有:①環境規制強度與礦業綠色水平之間存在先下降后上升的“U”形非線性關系,不同類型環境規制對礦業綠色水平的影響存在差異。命令控制型環境規制對礦業綠色水平的促進作用既要跨越門檻,還存在制約條件;市場激勵型環境規制只要越過拐點,就可對礦業綠色水平具有促進作用。②技術創新僅對市場激勵型環境規制和礦業綠色水平之間的關系具有“U”形調節效應,而能源消費結構僅對命令控制型環境規制和和礦業綠色水平之間的關系具有“U”形調節效應,經濟發展水平與礦業綠色水平之間存在“U”形關系,只有當經濟發展達到一定水平后,提高環境規制強度有助于改善地區環境質量。③東南沿海地區的市場激勵型環境規制與礦業綠色水平之間存在非線性關系,而命令控制型環境規制則不存在;中西部內陸地區,命令控制型和市場激勵型環境規制與礦業綠色水平之間均不存在非線性關系。

通過對礦業不同發展階段、不同地區,設定相應類型和強度的環境規制,才能更好的激勵技術創新和能源消費升級,發揮創新補償效應和綠色替代效應,使得創新收益超越環保成本,提高礦業綠色水平,推動礦業綠色發展。基于以上分析,需要從以下幾方面推進:

第一,科學設定環境規制強度,合理選擇環境規制結構。政府要因地制宜地制定環境規制強度,形成礦山區域差別化、大中小規模差別化,特色鮮明、簡潔管用的行業環境標準。創新機制,厘清政府、市場和社會邊界,提升市場激勵綠色創新和內化環境外部性的能力,逐步完善分地域、分行業綠色礦山建設標準和相關制度,建立健全環境產權制度,制定有利于礦業綠色發展的稅費等激勵政策,將生產和消費領域所產生的環境成本顯性化,倒逼礦業企業通過技術創新提升生產效率和實現綠色發展。

第二,增強綠色技術創新能力,推動能源消費結構升級。技術創新是引領礦業綠色發展的新動力,提高綠色科技研發程度,提升技術創新對綠色礦業的產業化支撐能力。大力推廣應用航空物探、遙感等新技術和新方法,開

展開拓綠色勘查、綠色礦山建設的技術裝備支撐,建設地質科技創新和探、采、選技術裝備創新的“產學研”合作交流平臺,進一步優化礦山發展方式,合理統籌礦山開發布局,整合、協調礦產資源和社會資源,減少地質勘查、礦產資源開發利用對生態環境的影響。推動經濟能源綠色化,大力提高可再生和清潔能源,以及高效節能、先進環保、資源循環利用的節能環保產品的供應比例,提高過度替代能源的供應比例,降低或限制污染環境、安全度低的產品和非清潔能源在市場的流通和供應。以能源互聯網重構能源供需生態、推動能源產業鏈式變革,實現整個能源網絡的“可再生和清潔替代”和能源消費總量的控制,抑制不合理能源消費,提高能源總體效率,推動能源消費結構升級。

第三,加快推進綠色礦山建設和礦業綠色發展。通過樹立新型礦產資源觀、推進礦法修改進程和深化綠色礦山建設,實現建設綠色礦山、綠色礦業發展示范區和礦業經濟綠色轉型的“三步走”戰略。以點帶面,整體推動全域綠色礦山建設,優化綠色礦山建設布局,鼓勵有條件地區開展綠色礦業發展示范區建設,集中連片推動綠色礦業發展。將綠色建設貫穿于礦產資源規劃、勘查、開發利用與保護全過程,引領帶動傳統礦業轉型升級,重塑礦業產業鏈結構,探索礦業綠色全產業鏈發展模式,加強礦業領域生態文明建設,促進礦業發展方式轉變與綠色發展。

(編輯:于 杰)

參考文獻

[1]GOH E,EFFENDI S. Overview of an effective governance policy for mineral resource sustainability in Malaysia[J].Resources policy,2017,52:1-6.

[2]TIETENBERG T,LEWIS L. environmental economics & policy, sixth edition[M]. Englewood: Prentice Hall,2013.

[3]朱訓.關于發展綠色礦業的幾個問題[J].中國礦業,2013,22(10):1-6.

[4]龔興祥.中國礦業低碳化發展的思考[J].資源與產業,2011,13(5):140-144.

[5]常前發.礦業循環經濟與可持續發展[J].金屬礦山,2014(2):171-175.

[6]鞠建華,強海洋.中國礦業綠色發展的趨勢和方向[J].中國礦業,2017,26(2):7-12.

[7]李國政.“綠色礦業”的邏輯機理、實踐探索與推進策略[J].西部論壇,2018,28(2):79-90.

[8]李玲,陶鋒.中國制造業最優環境規制強度的選擇——基于綠色全要素生產率的視角[J].中國工業經濟,2012(5):70-82.

[9]陳超凡.中國工業綠色全要素生產率及其影響因素——基于ML生產率指數及動態面板模型的實證研究[J].統計研究,2016,33(3):53-62.

[10]蔡烏趕,周小亮.中國環境規制對綠色全要素生產率的雙重效應[J].經濟學家,2017(9):27-35.

[11]LI K,LIN B. Impact of energy conservation policies on the green productivity in Chinas manufacturing sector: evidence from a threestage DEA model[J].Applied energy,2016,168:351-363.

[12]原毅軍,謝榮輝.環境規制與工業綠色生產率增長——對“強波特假說”的再檢驗[J].中國軟科學,2016(7):144-154.

[13]WANG Y,SHEN N. Environmental regulation and environmental productivity: the case of China[J]. Renewable & sustainable energy reviews,2016,62:758-766.

[14]王杰,劉斌.環境規制與企業全要素生產率——基于中國工業企業數據的經驗分析[J].中國工業經濟,2014(3):44-56.

[15]李斌,彭星,歐陽銘珂.環境規制、綠色全要素生產率與中國工業發展方式轉變——基于36個工業行業數據的實證研究[J].中國工業經濟,2013(4):56-68.

[16]鐘茂初,李夢潔,杜威劍.環境規制能否倒逼產業結構調整——基于中國省際面板數據的實證檢驗[J].中國人口·資源與環境,2015,25(8):107-115.

[17]彭星,李斌.不同類型環境規制下中國工業綠色轉型問題研究[J].財經研究,2016,42(7):134-144.

[18]TONE K.TSUTSUI M.An epsilonbased measure of efficiency in dea:a third pole of technical efficiency[J].European journal of operational research,2010,207(3):1554-1563.

[19]GRAY W B,SHADBEGIAN R J. Environmental regulation, investment timing, and technology choice[J].Journal of industrial economics,1998(2):235-256.

[20]SIMPSON R D,BRADFORD R L.Taxing variable cost: environmental regulation as industrial policy[J]. Journal of environmental economics & management,1996,30(3):282-300.

[21]PORTER M E,VAN D L C. Green and competitive: ending the stalemate[J].Harvard business review,1995,28(6):128-129.

[22]JAFFE A B, PALMER K. Environmental regulation and innovation: a panel data study[J].The review of economics and statistics,1997,4:610-619.

[23]HAMAMOTO M. Environmental regulation and the productivity of Japanese manufacturing industries[J].Resource & energy economics,2006,28(4):299-312.

[24]李平,慕繡如.波特假說的滯后性和最優環境規制強度分析——基于系統GMM及門檻效果的檢驗[J].產業經濟研究,2013(4):21-29.

[25]張成,陸旸,郭路,于同申.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,46(2):113-124.

[26]SINN H W.Public policies against global warming: a supply side approach[J].International tax public finance,2008,15:360-394.

[27]張華,魏曉平.綠色悖論抑或倒逼減排——環境規制對碳排放影響的雙重效應[J].中國人口·資源與環境,2014,24(9):21-29.

[28]郭妍,張立光.環境規制對全要素生產率的直接與間接效應[J].管理學報,2015,12(6):903-910.

[29]謝榮輝.環境規制、引致創新與中國工業綠色生產率提升[J].產業經濟研究,2017(2):38-48.

[30]OH D H.A global MalmquistLuenberger productivity index[J].Journal of productivity analysis,2010,34(3):183-197.

[31]邵帥,楊莉莉.自然資源豐裕、資源產業依賴與中國區域經濟增長[J].管理世界,2010(9):26-44.

Abstract Green development has become the main tone of mining in the new era. The transformation of economic growth mode and the structural reform of supplyside put forward new requirements for the mining industry. The environmental regulation intensity affects the shortterm effect of green level of mining, and the environmental regulation structure determines the longterm mechanism of mining green development. Based on the provincial panel data from 2001 to 2015, we used the directional distance function (EBM-DDF) method defined by the EBM model, and the GML index to measure the green mining level. The direct and indiect offects of environment regualation on the green development of the mining industry were estimation by the dynamic panel model and system GMM method. We examined its transmission mechanism, and focused on examining the heterogeneity effects of environmental regulations on green mining development in different types, regions and periods. We also explored the establishment of a long-term mechanism for green mining. The results showed that: ①There was a ‘U type nonlinear relationship between environmental regulation intensity and mining green level. The direct effect of the commandcontrolbased and the marketincentivebased environmental regulation on the green development of mining showed the characteristics of inhibition and then promotion. ②There was a ‘U type indirectly moderating effect between technological innovation and energy consumption structure on green level of mining. In the marketincentivebased environmental regulation, the technological innovation promoted the green development of mining industry only after the inflection point; the commandcontrolbased environmental regulation played a significant guiding role in the upgrading of energy consumption structure. There is a ‘U-shoped trend between the economic development level and the green mining level. Only when the economic development reaches a certain level does improving the intensity of environmental regulation help improve the regional environmental quality. ③ In the southeast coastal area, there was inhibition and then promotion effect of marketincentivebased environmental regulation on the green level of mining, but the influence of command control environmental regulations were not significant. In the central and western inland region, the environmental regulation could not promote the green level of mining due to the relatively backward economy. Therefore, the government should choose the proper environmental regulation type, set the intensity of environmental regulation according to local conditions, enhance the ability of green technology innovation, promote the upgrading of the energy consumption structure, accelerate the green mine construction and development of green mining, and realize the transformation and upgrading of the mining industry and the green development.

Key words environmental regulation; green mining; heterogeneous effects; dynamic panel data model