父親的鋼鼓

宋楊

9月,單田芳先生辭世的消息傳來,他沙啞的嗓音立馬再次回蕩在我的腦海中,把我帶回到上世紀80年代的童年時光:正午的陽光透過窗戶直射進來,伴隨著廣播中的評書《三國》,父親烹飪的炸醬面或豬肉大蔥餡包子散發出誘人的香氣。那時的父親常穿著工人藍色長褂,圍著煤爐灶臺忙前忙后。母親上班忙,我的上下學接送、中午飯大多由不坐班的父親負責。

他的工作很神秘,每天把我送去學校后,就在家附近的空地上忙活:戴著護耳罩、掄著重錘改造汽油桶。外人誤以為他是個修理搪瓷鍋的工匠,甚至找他維修。一段時日后,家里多了一些能發出清脆聲音的獨特物件兒——鋼鼓,—種起源于中美洲特立尼達和多巴哥的民間打擊樂器。

是一次偶然的機會,父親在一本雜志上見到了一篇介紹鋼鼓的文章,又在中央音樂學院看到了這一獨特樂器。或許是被它美妙的樂音所吸引,或許是為鋼鼓演奏的大型交響樂所驚嘆,曾在沈陽音樂學院主修大提琴、副修打擊樂,作為新影樂團(現中國電影樂團)大提琴演奏員的父親對鋼鼓產生了濃厚的興趣,開始了近五年的研制工作,并和鋼鼓結下了長達三十多年的不解之緣。

當時面對外方的技術封鎖,父親的研制工作異常艱辛。鋼鼓制作是一項綜合性的工藝技術,學音樂的父親對此一竅不通。于是他到鋼鐵廠、搪瓷廠四處求教、尋求幫助,最終憑著堅強的毅力和體力,攻克了一個個難關,制作出不銹鋼鋼鼓。而他的身體也因為常年捶打、制作鋼鼓而積勞成疾。

1980年,新影樂團臨時組建的我國第一支鋼鼓樂隊在北京首次演出了。一群穿著蝙蝠衫、喇叭褲的音樂家在臺上又扭又跳,這種模仿黑人演奏家的演奏方式,在文化禁錮的年代掀起一陣“旋風”,讓觀眾大開眼界。現在想來,當時的父親穿著特制的演出服,打著節奏明快的樂曲,格外帥氣;然而那時的我,因為看慣了父親的樸素衣著,總覺得異樣,甚至有些無法接受。

1980年10月,特立尼達和多巴哥“卡塔里全星鋼鼓樂隊”應邀來華,他們觀看了新影樂團鋼鼓樂隊的演出。在樂曲《芒果》《金蛇狂舞》演奏完后,外賓不禁歡呼跳躍起來。父親那時經常不在家,隨鋼鼓樂隊到武漢、成都、重慶、西安等地巡演,所到之處無不受到熱烈歡迎。

上世紀80年代中,一位老師向父親介紹了德國奧爾夫教學法,就是利用打擊樂對中小學生進行“節奏”教育。父親聽后動了心,幾年后,他把鋼鼓帶到了北京的中小學校以及工廠、部隊、酒店、村莊,培養了不同行業的業余鋼鼓樂隊。

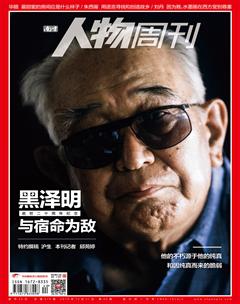

宋慶忠1936-2012山東人,音樂家、鋼鼓專家

白天,父親騎著自行車到學校去輔導學生,從教授打擊樂的基本功、講解樂曲的風格,到指揮樂隊分聲部排練,父親都親力親為。在家里,父親并不愛說話,但到了舞臺上,他立馬像換了一個人一樣,精神百倍,有時幾乎是亢奮地在指導學生。夜晚,他就忙著作曲,改編創作了《拉德斯基進行曲》《春江花月夜》等百余首中外鋼鼓樂隊總譜。

1987年,他接受了北京市教育局的聘請,擔任北京市中學生金帆藝術團、小學生銀帆藝術團的藝術指導。他帶領著學生鋼鼓樂隊參與過各種重大比賽和演出任務,人民大會堂、天安門廣場都留下了他西裝革履的指揮身影。

2002年,父親在外交部的支持下,去到了鋼鼓的故鄉特立尼達和多巴哥,進行文化交流,并在當地電視臺演奏鋼鼓。當他見到當地的鋼鼓和他自己研制的鋼鼓如出一轍時,格外興奮。看到那里人人熱愛鋼鼓,父親不禁感嘆鋼鼓是一門老百姓的藝術。回國后,他更加致力于鋼鼓的普及工作。

如今父親離開我們六年了,他的人生豐富多彩,他對待事業的執著、投入、激情滿懷和不輕言放棄,我永遠銘刻在心。