特色小鎮與農業特色互聯網小鎮

特色小鎮與農業特色互聯網小鎮

撰文/魏玉棟

魏玉棟

農業部美麗鄉村創建辦公室主任、中國美麗鄉村研究中心主任,兼任中國美麗鄉村聯盟召集人、北京大學景觀學與美麗中國建設專委會創始委員,世界綠色設計組織鄉村發展專委會執行秘書長,中國人民大學農村發展研究所研究員,是我國美麗鄉村事業的主要設計者、推動者、研究者之一,擔任多地政府美麗鄉村建設顧問。

一是民營經濟發達,賦予了浙江小鎮“載體”的屬性。全國工商聯發布的2017年“中國民營企業500強”榜單上,浙江以134家民營企業上榜的好成績拔得頭籌,這已是“浙江軍團”連續18年名列第一。浙江60%以上的稅收、70%以上的生產總值、80%以上的外貿出口、90%以上的新增就業崗位,是都由民營企業創造的。民營企業多了就容易聚集抱團,民營經濟發達了就容易分工,形成產業鏈,也就需要有地方來承載。大城市在空間、成本、便捷度、政策等方面都沒有小鎮優勢大,中小型民營企業基本都選擇到小鎮發展。所以,我們看浙江的特色小鎮首先要注意其作為“載體”的屬性,就是先有產業和創業人員,而后才建成小鎮。現在,很多地方尚無產業基礎,就先建小鎮,等著企業和人流聚集,這和浙江小鎮的產業發展順序是相悖的。

二是城市鄉村的發展,賦予了浙江小鎮“功能”的屬性。從功能上來講,浙江的特色小鎮首先是城市功能外溢的承接地。浙江的城市及其周邊的城市都比較發達,一是產業轉型升級得早、快,多年前就開始了,并且已經有了幾個波次。二是這些城市產業的外溢性比較好,裝不下的就轉移到小鎮上去了。所以,浙江特色小鎮的功能性是非常強的。這些小鎮不是用來看的,也不是用來申請資金項目的,更不是用來邀功請賞的。不只在產業方面,在生態文明建設、社會發展方面,特色小鎮都承載了越來越重要的功能,發揮著越來越重要的作用。

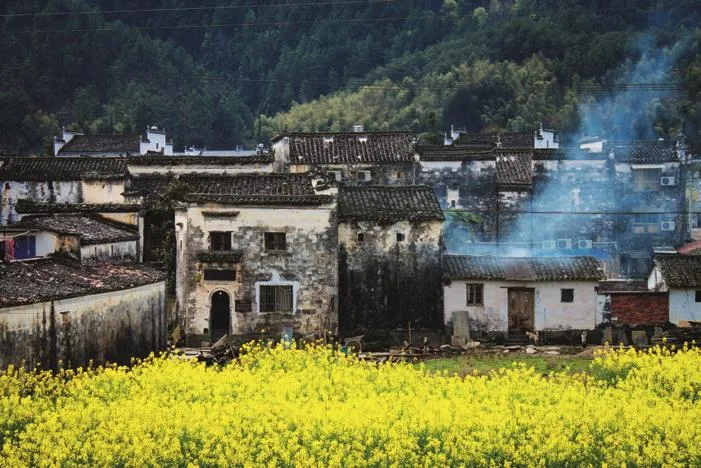

圖/張培奮

圖/張培奮

三是改革向上的環境,賦予了浙江小鎮“創新”的屬性。特色小鎮是改革的產物,是創新的結果。江浙人和廣東人對經濟和發展機會的敏感、韌性、鉆勁兒,在其他地方很難看到。在山東吃飯聚會談得最多的就是哥們感情,北京人聚會談得最多的是“天下政治”,江浙、廣東人聚會談得最多的則是買賣和生意。而且他們敢為人先、敢闖敢干。特色小鎮就是由基層一群又一群闖將們打破常規干出來的。當然,經濟環境離不開政策環境,政府對特色小鎮的發展發揮了至關重要的規范、扶持、引導作用。

作為特色小鎮一種最新的形式,農業部農業特色互聯網小鎮概念的提出很有想象力,也恰逢其時。就像美麗鄉村建設一樣,要建設好、培育好、發展好,首先得對“農業特色互聯網小鎮”這個概念有正確的理解。這個概念的核心是:農業、互聯網、小鎮。

首先,要突出農業,但不是只做農業,需要著力培育小鎮新業態。農業特色互聯網小鎮當然要做以農業為本、為主體、為特色,但并不意味著只做農業。若只考慮農業信息化,就完全可以不去做小鎮。之所以要做小鎮,就是通過小鎮來帶動農業的現代化。農業特色互聯網小鎮的新業態主要圍繞著農業來做、圍繞著“互聯網+”來做,而且需要著力去培育,才能形成不同于其他小鎮的特色。

其次,要突出互聯網,但不是只靠互聯網,需要著力進行改革創新。互聯網只是手段,不能把農業特色小鎮的命運完全維系在互聯網上。從各地特色小鎮的實踐來看,“改革”是特色小鎮最大的命題,也是動力之源。特色小鎮應成為供給側改革的試驗田、經濟轉型升級的示范區、創新驅動發展的先行者。農業特色互聯網小鎮的特色依靠創新、建設需要創新、未來全靠創新。

最后,要突出小鎮,但不是只考慮小鎮,需要著力融合周邊鄉村。與其他類型的特色小鎮不同,農業特色互聯網小鎮基礎是農業,所以它應該是在鄉村大地上“長”出來的,與周邊鄉村聯系緊密,甚至融為一體。小鎮沒有與周邊鄉村融合,很難形成特色;農業沒有與周邊鄉村融合,特色小鎮很難發揮帶動作用。如何去融合?這個時候,互聯網就有了用武之地。通過互聯網的互聯互通,推動彼此共同發展,這才是建設農業特色互聯網小鎮目的之所在。

(本文系作者根據全國雙新雙創大會論壇發言整理而成)