徐州市“礦·城”協同生態轉型規劃策略研究

羅萍嘉 劉 茜

(中國礦業大學建筑與設計學院,江蘇省徐州市,221116)

★ 專題論壇——礦業城市發展 ★

徐州市“礦·城”協同生態轉型規劃策略研究

羅萍嘉 劉 茜

(中國礦業大學建筑與設計學院,江蘇省徐州市,221116)

目前,資源枯竭型城市作為我國重要的城市類型之一,面臨著諸多嚴峻的生態轉型困境,是當前社會關注的熱點問題。通過從歷史演變角度對徐州城市和礦區的關系進行剖析,發現礦區作為城市的子系往往與城市呈現分離的狀態,缺乏溝通協調,嚴重阻礙了礦區與城市的發展,是困境產生的深層原因。從系統論角度,以協同發展理論為基礎,將礦區與城市作為一個相互作用的關聯體,構建“礦·城”協同轉型系統模型,提出具有針對性的資源枯竭型城市(徐州)生態規劃轉型策略。

煤炭資源枯竭型城市 “礦·城”系統 協同轉型

由于過去長期缺乏統籌規劃,資源枯竭型城市在發展過程中存在嚴峻的歷史遺留問題,如城市轉型發展內生動力不強、經濟結構轉型矛盾突出、生態環境遭受嚴重破壞、工人面臨下崗失業、土地供需關系緊張等,這些都是社會聚焦的熱點問題。現階段,我國對資源枯竭型城市轉型的相關研究與實踐相對缺乏,主要側重于資源枯竭型城市的產業轉型、生態修復以及空間格局,尚未有學者從礦區與城市空間協同發展的角度進行探討。本文以協同發展理論為基礎,構建“礦·城”協同轉型系統,并提出生態轉型規劃策略,為煤炭資源枯竭型城市——徐州的轉型提供理論依據,并對相同類型城市的轉型起到指導作用。

1 徐州市生態轉型的困境

1.1 礦區生態規劃存在不足

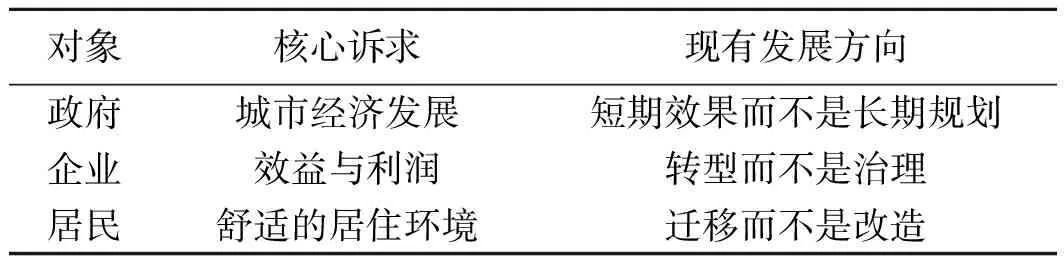

《徐州市城市總體規劃(2007-2020)》于2004年編制、2014年修訂,確定了將徐州市建設成為山水園林城市的發展目標,但是其中并沒有針對徐州工業廢棄地提出具體有效的生態規劃策略。徐州城市用地規劃布局與主要礦區分布情況見圖1,由圖1可以看出,徐州主要礦區區域大多尚未處于規劃范圍內,其中規劃中未能覆蓋徐州四環外圍的礦區,而四環內的礦區僅僅單一地規劃為城市綠地和居住用地,也就是說在徐州市總體規劃中并沒有針對采煤塌陷區進行系統的規劃設計。同時,目前礦區存在環境污染、地表塌陷、土地所屬權分離等問題,使城市生態規劃的難度增加,是造成現在礦區未能納入徐州總體規劃范圍的主要原因。在2012年制定的《徐州市生態城市建設專題研究》中,確定了徐州市生態城市建設指標體系與實施導則,只是簡單地針對城市功能、生態環境、交通、建筑、水環境、能源6個指標進行考察,對城市生態構成要素的理解略顯簡單,缺乏對城市生態轉型問題的深層思考。

圖1 徐州城市用地規劃布局與主要礦區分布圖

1.2 采煤塌陷地引發嚴峻后果

由于長期以來的煤礦開采活動造成礦區土地被挖損、壓占、破壞,因而產生大量的采煤塌陷區與礦業廢棄地,到2008年徐州礦區采煤塌陷區已達到32萬畝,具有數量多、分布廣、差異大的特點,其中大部分仍處于廢棄狀況,嚴重制約徐州城市的生態轉型發展。采煤塌陷區對城市生態環境與社會經濟均引發了嚴峻后果,其中在生態環境上,地表沉陷使得土壤結構遭受破壞;塌陷區地勢較低易存積水造成水系失衡、局部農田受淹;塌陷區附近以污染嚴重的企業工廠為主,導致附近水體遭受嚴重污染;通過實地踏勘發現塌陷區中的基礎設施如電路系統、通訊設備、道路等受損嚴重;人工參與的采礦活動對穩定的自然生態系統產生干擾,導致生物多樣性減少、生態廊道破損等現象。截至目前,徐州地區由于采煤塌陷區影響的土地面積已達到8.49萬畝。另外,在社會經濟上,由于煤礦資源衰退枯竭,企業內部矛盾激化、從業人員冗余,導致人員下崗失業問題嚴重;地表塌陷引發房屋破損和周圍環境污染迫使礦區附近村莊人口遷移;對塌陷地進行復墾治理并改善環境,隨著復墾成本不斷上升,面對徐州大面積的塌陷地,政府難以承受所需投入的巨大資金。

1.3 “礦·城”系統長期分裂

由于很多大中型企業集生產、生活服務、科教文衛、治安消防、組織領導、社區管理于一體,企業成為具有城市功能相對獨立的主體,在城市轉型過程中與最為重要的城市功能主體——政府系統形成分離對立的狀態。政府追求城市經濟發展,企業追求短期效益,而居民追求的是舒適的居住環境,面對需要長期投入治理的生態環境,各利益相關者存在矛盾,對于土地資源的利用、礦區從業人員的安排和環境治理的資金投入上缺乏溝通協調。資源枯竭型城市各對象的利益矛盾見表1。“礦·城”長期分裂是系統運行不暢的重要原因,為此運用協同發展理論,對礦區與城市空間的土地資源進行有效的整合規劃,構建“礦·城”協同生態轉型系統并提出有效的生態轉型策略。

表1 資源枯竭型城市各對象的利益矛盾

2 構建 “礦·城”協同生態轉型系統

2.1 系統提出的依據

2.1.1 礦區與城市同步發展

徐州是重要的煤炭資源枯竭型城市,其主要特點是長期以來形成了相對獨立且統一的“礦·城”系統。在過去,煤炭資源的開發與利用對于這類城市的發展起到極為重要的作用,城市與資源型企業的發展進程呈現出同步性,具體表現為城市空間擴張與煤炭資源開采的關系具有一致性,見圖2。資源加工產業不斷興起壯大,企業的外部資源與環境得到改善。近20年以來,由于煤炭資源枯竭等原因,徐州煤炭行業面臨著巨大的危機,截至2016年徐州礦務集團陸續關閉了16對礦井。

2.1.2 礦區與城市存在差異

在資源枯竭型城市生態轉型過程中,由于城市和礦區作為兩個相對獨立的系統,擁有各自不同的利益訴求,使得二者關系變得疏遠,缺乏緊密的交流與合作,容易產生矛盾與分歧。根據2012年袁祖懷、周敏的研究得知,擁有相同的利益交叉點是政府和企業交流合作的重要契機,然而在利益交叉點較少的方面,雙方往往缺乏交流與合作,從而不利于礦區與城市協同發展。據統計,2006年徐州礦務集團擁有各類土地共503宗,總面積為33274.1畝。其中,整個礦區自然閑置的存量土地共有1089.2畝,占全部存量土地的12%。這主要體現出基礎設施及配套建設缺乏、地理位置受限、交通條件不便等特點。由于閑置土地地塊分散,面積相對較小且分布零散,需要再開發和利用存在一定困難的土地占總量的18.7% ,總計達到1690.4畝。另外利用價值嚴重不足的土地有494.7畝,占存量土地總量的5.5%。而最嚴重的由于土地塌陷而形成的存量土地共1612.5畝,占存量土地總數的17.8% 。由此可見,現存礦區土地與城市存在很大差異。

由以上分析可知,資源枯竭型城市作為一個大系統,而其中的礦區與城市的關系相對獨立、相互作用。根據復雜系統論的觀點,在討論城市轉型問題上不能單獨研究礦區,而應將礦區與城市作為一個關聯體進行探討。

圖2 徐州城市空間擴張與煤礦開采的關系示意圖

2.2 構建生態轉型系統

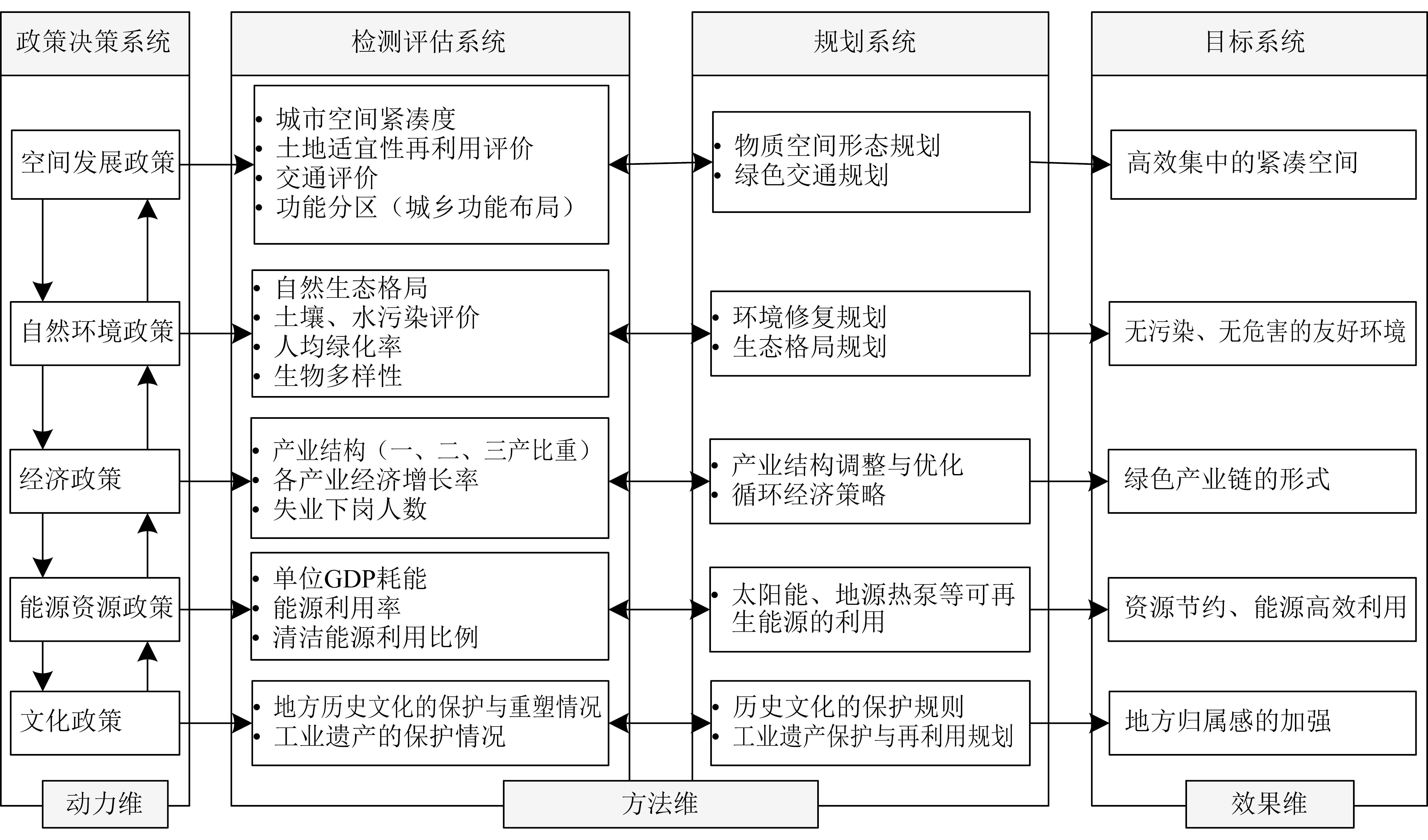

城市生態轉型是一個復雜而有序的系統工程,強調人類與自然的和諧性,追求資源利用的持續性,保持城市發展的整體性。本文針對典型煤炭資源枯竭型城市——徐州,構建了城市生態轉型系統,其中包含了動力維(政策決策系統)、方法維(檢測評估系統、規劃系統)和效果維(目標系統)3個維度,見圖3。

徐州作為典型的資源枯竭型城市,與一般城市的生態轉型存在明顯差異,在決策、評估、規劃和目標上都要重點體現其特殊性與針對性。在生態轉型過程中,需要轉變思維,把生態空間作為系統的出發點,以緊湊空間、友好環境、綠色產業、能源節約、加強歸屬感為目標,結合多學科理論如生態修復學、可持續能源、循環經濟等,發展非常規的生態規劃方法,在檢測評估系統與規劃系統共同作用下,建立徐州生態轉型系統。

圖3 徐州生態轉型系統模型

3 徐州市“礦·城”協同生態轉型規劃策略

3.1 城市規劃協同策略

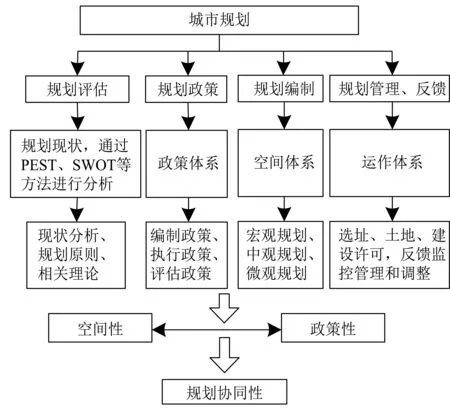

在城市規劃層面中,通過規劃評估、規劃政策、規劃編制與規劃管理、反饋,對徐州進行“礦·城”系統的整合,注重規劃的空間性與政策性,全面協調城市、鄉鎮與礦區之間的物質與社會秩序,改變它們一直以來各自為政的困境,從而建立多角度、有重點的“礦·城”系統,見圖4。

圖4 城市規劃協同策略

在規劃評估中,從經濟、環境、技術與文化4個角度分析徐州生態規劃現狀,并通過PEST、SWOT等方法對徐州生態轉型的可行性進行規劃評估,由此得出徐州在面臨人因困境、環境困境和社會困境的現實情況下,仍具備進行生態轉型的條件。

在規劃政策中,在已出臺的徐州生態轉型相關政策基礎上,針對城市與礦區的特點,從理念、技術、制度與政策等多個角度針對礦區經濟、生態與人類社會之間的關系制定科學的規劃政策體系,從國家、省級、市級、區縣、礦區、鄉鎮、街道與人民多個層面全面、綜合、統一協同,實現徐州市的生態規劃轉型。

在規劃編制中,以全面協調為核心,以統籌兼顧為根本方法建立空間體系,平衡區域與城市的利益、短期與長期的利益、局部與全局的利益,最終實現最大化的總體利益。在規劃過程中要強調宏觀、中觀與微觀的空間系統協同,宏觀上側重政策協調,中觀上側重空間規劃,微觀上側重政策與空間共同作用,以達到高度、全面的協同狀態。

在規劃管理、反饋中,需要完善城市管理體系和反饋機制,統籌不同層次的政府相關機構的制度管理建設,反饋機制中有效落實預估機制、檢測評估和結果評估。

3.2 特色項目協同發展策略

對于一個城市或者地區來講,一些特殊項目的運作對于區域整體協調發展具有顯著的帶動、促發和推進作用。同樣,擁有特殊項目參與下的“礦·城”系統可以將城市資源整合,促進自組織演化發展,最終迸發新的活力。因此,特色項目協同發展策略就是通過挖掘城市典型特色,依靠城市特色項目,形成徐州“礦·城”系統協同發展的多種可能。

3.2.1 礦區鐵路的再利用

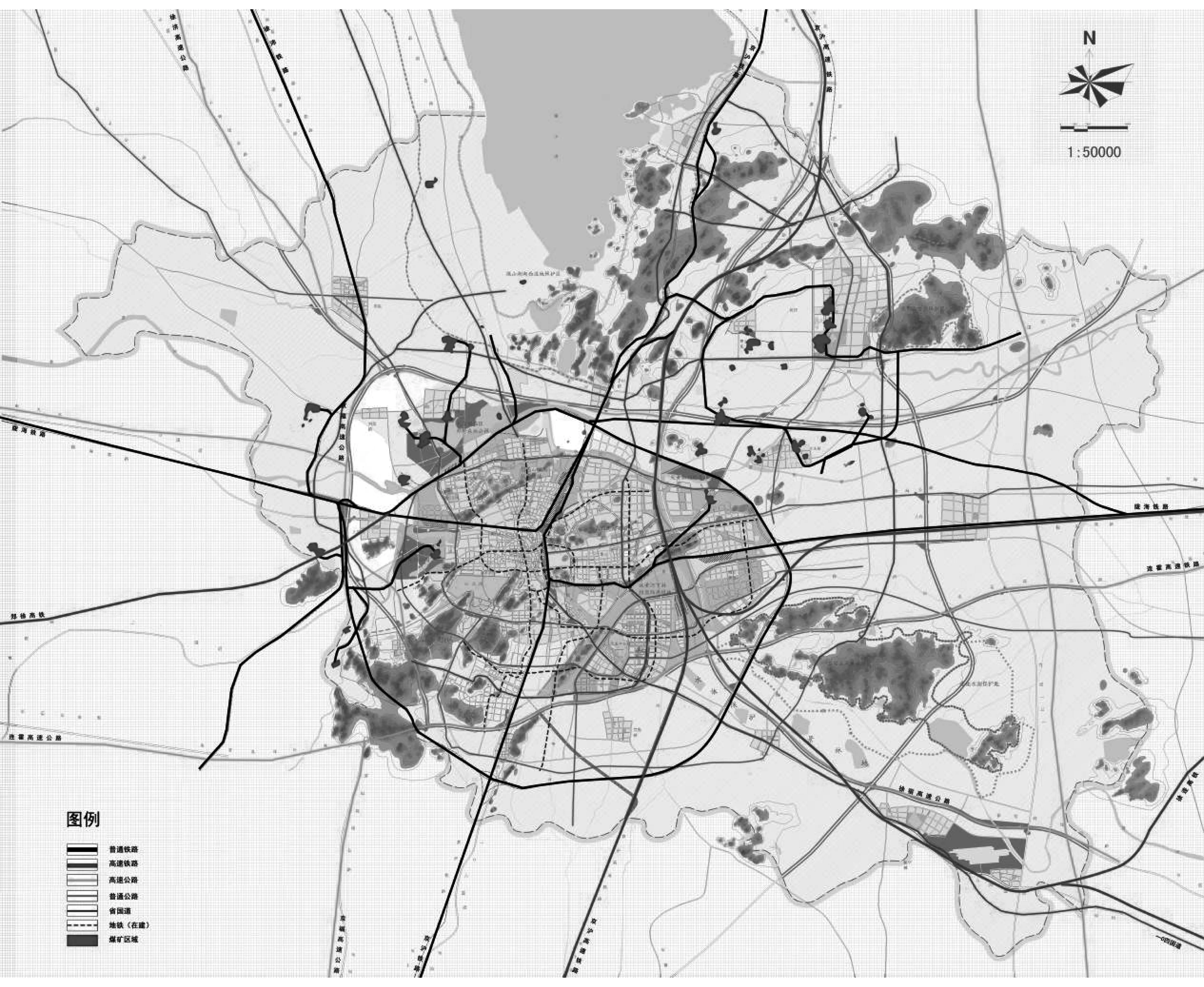

徐州目前現有的礦區與復雜的城市公共交通網絡關系緊密,見圖5。

圖5 徐州現有礦區和城市公共交通網絡圖

徐州現有的鐵路線路呈現環形放射格局,高速公路、國道、省道、快速路和現階段在建的地鐵線路與之相互配合,滿足通過性交通與集散性交通的分離,形成有序、暢通、高效的城市公共交通狀態。

由圖5可以看出,徐州部分鐵路線路與現有的礦區專用鐵路重合,并且在規劃發展城市交通網絡建設中未能考慮由于煤炭資源枯竭而廢棄的礦區專用鐵路系統,使得礦區發展停滯與軌道資源的浪費。如果將大量廢棄礦區專用鐵路進行改造再利用,可以減少徐州軌道交通的建設成本,促進礦區與城市協同發展,進一步激活礦區原有的生命力。

3.2.2 礦區生態系統的修復與整合

通過修復礦區生態系統,利用綠道理念將礦區與城市內各類綠地整合成為一個整體,形成均衡、多樣、統一的城市生態系統,構建山、水、城、人和諧共生的良好環境。目前,徐州市形成了“圈環護城、綠帶穿城、綠廊網城、綠核嵌城、綠基襯城”的綠地布局,具有較為完備的建設城市綠帶的基本條件。此外,徐州煤炭塌陷地的水體大部分位于徐州生態網絡軸線上,見圖6,將塌陷地進行修復并整合到城市生態系統中,與城市現有的生態廊道相互聯系,完善城市綠帶,形成徐州生態網絡中具有特色的重要節點。

3.3 多角色協同合作策略

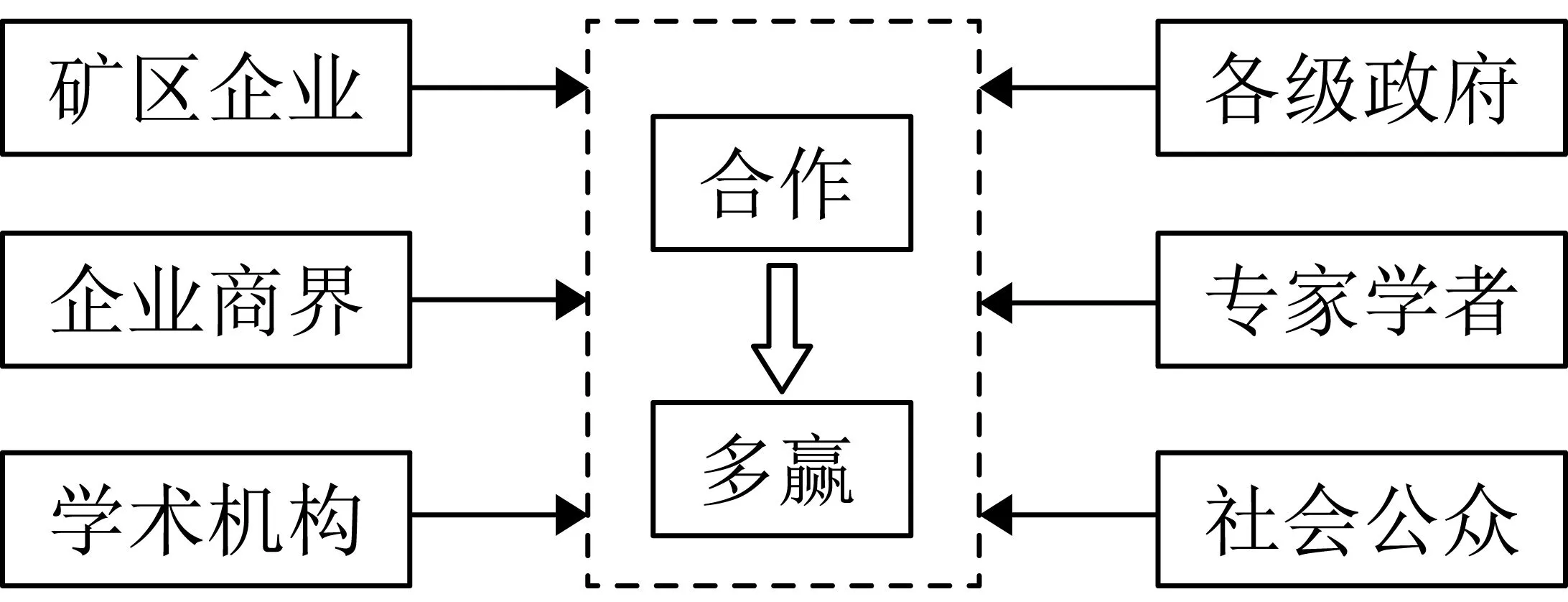

根據分析國外資源型城市轉型成功的案例,可以看出加強各部門溝通與多方利益合作是礦區復興的關鍵要素,其中重要手段是建立完善的相關法律政策并成立專門的領導機構進行指導。

圖7 多角色協同合作策略

以世界著名的工業基地——德國魯爾區為例,德國政府為復興區域經濟、改善社會矛盾、優化生態環境,先后建立相關機構、制定法律法規。德國于1920年通過立法成立了魯爾區最高規劃機構——魯爾煤管區開發協會,不斷擴大協會權利,并在1966年提出了首個具有法律效力的魯爾區總體發展規劃。多角色協同合作策略就是通過建立礦區企業、各級政府、企業商界、專家學者、學術機構以及社會公眾的密切聯系,加強認識層面的共識、溝通與合作,在實現個體可持續發展的基礎上兼顧區域的協調與發展,最終達到多贏的結果。多角色協同合作策略見圖7。

4 結語

由于資源枯竭型城市現已出現了一系列的社會問題,引發了社會各界的關注,其生態轉型問題是一個值得深入探究的現實課題。而國內相關研究的時間較短,尚未有人專門針對問題的本質——“礦·城”系統的分離進行系統的探討與研究。本文將協同論介入城市生態轉型,針對徐州“礦·城”系統之間的聯系,構建以政策決策系統、檢測評估系統、規劃系統與目標系統為基礎的“礦·城”協同生態轉型系統,并提出城市規劃協同策略、特色項目協同發展策略與多角色協同合作策略,為資源枯竭型城市生態轉型工作提供理論依據與指導策略。

[1] 周德群,馮本超.基于特性分類的礦區可持續發展模式研究[J].中國地質大學學報(社會科學版), 2002(4)[2] Robinson I M. Muriel Driver MemorialLecture 1981: the mists of time[J].Canadian Journal of Occupational Therapy, 1981(4)

[3] 沈鐳.我國資源型城市轉型的理論與案例研究[D].中國科學院研究生院,2005

[4] Marsh B. Continuity and Decline in the Anthracite towns of Pennsylvania[J].Annals of the Association of American Geographers,1987(3)

[5] 沈鐳.論礦業城市可持續發展的優勢轉換戰略 [J].中國礦業,1998(3)

[6] 李延江.煤炭資源型城市可持續發展[M].北京:煤炭工業出版社,2004

[7] Gill A M. Enhancing social interaction in New Resource Towns: Planning Perspectives [J].Journal of Economic and Social Geography(TESG),1990(5)

[8] Cecilia Collados,Timothy P.Duane. Natural Capital and Quality of Life: a Model for Evaluating the Sustainability of Alternative Regional Development Paths[J]. Ecological Economics. 1999(5)

[9] 袁占亭.資源型城市空間結構轉型與再城市化[M]. 北京:中國社會科學出版社,2010

[10] 于立.資源枯竭型城市產業轉型問題研究[M]. 北京:中國社會科學出版社,2008

[11] 李志江,馬曉冬.資源型城市空間擴展研究——以徐州市為例[J].國土與自然資源研究,2011(3)

[12] 黃光宇.生態城市理論與規劃設計方法[M]. 北京:科學出版社,2002

[13] Bradbury J H.Towards an Alternative Theory of Resource Based Town Development [J].Economic Geography,1979(2)

[14] 錢勇.資源型城市產業轉型研究:基于企業組織與城市互動演化的分析[M]. 北京:科學出版社,2012

Researchonplanningstrategiesof"miningarea-city"collaborativeecologicaltransformationinXuzhou

Lou Pingjia, Liu xi

(School of Architecture & Design, China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116, China)

Nowadays, resource-exhausted cities were significant in China which facing numerous serious ecological transformation dilemma, and became the current social hot issue. According to analyzing the relationship between downtown and mining area of Xuzhou from a historical view, the authors found that mining area is subsystems of resource-exhausted city and also separated from the city because of lacking communication and coordination which is the deeply cause of the dilemma. Thus, from the perspective of systematic view, regarding mining area and the entire city as a relevant-body, based upon the coordination development theory, a practical strategic planning model with mining area and entire city collaborative development was built, which providing ecological planning transformation strategy of the resource-exhausted city (Xuzhou).

coal-exhausted cities, "mining area-city" system, collaborative transformation

國家自然基金面上項目(41671524)

羅萍嘉,劉茜. 徐州市“礦·城”協同生態轉型規劃策略研究[J].中國煤炭,2017,43(12):5-10,15.

Lou Pingjia, Liu xi.Research on planning strategies of "mining area-city" collaborative ecological transformation in Xuzhou [J].China Coal,2017,43(12):5-10,15.

TD-9

A

羅萍嘉(1977-),女,四川樂山人,博士研究生,中國礦業大學建筑與設計學院教授、院長,研究方向:城市更新、景觀規劃與設計等。

(責任編輯 宋瀟瀟)