基于導水裂縫帶的地下水動態模擬及預測

李明澤

(山西省地質勘查局,山西省太原市,030012)

★ 煤炭科技·地質與勘探★

基于導水裂縫帶的地下水動態模擬及預測

李明澤

(山西省地質勘查局,山西省太原市,030012)

為研究煤炭地下氣化過程中形成的導水裂縫帶對地下水流場的影響,以FLAC 3D模型模擬導水裂縫帶發育結果為基礎,利用Visual Modflow構建分時段氣化區地下水流數值模型來模擬氣化過程中地下水滲流場的變化特征,并預測礦井涌水量。結果表明:上含水系統地下水滲流場特征在點火之后至燃燒結束變化不甚明顯,氣化過程未對上含水系統產生影響;頂板隔水層被導通的初始階段,導通區域會形成明顯的“反降落漏斗”,導通溝通了氣化層與頂板含水層之間的水力聯系,隨著時間的推移形成與頂板含水層相似的地下水滲流場特征。三維數值模擬法預測礦井涌水量為164 m3/d,可以作為礦井排水方案的設計依據。

煤地下氣化 地下水滲流場 Visual Modflow 涌水量 導水裂縫帶

煤炭地下氣化技術是一種將處在地下的煤炭進行有控制的燃燒,進而得到清潔煤氣并達到環保開采目的的新型開采技術,對于我國大氣污染問題的解決具有重要作用。地下氣化的研究在國外起步較早,Mendeleyev等學者對地下氣化工藝進行了系統的研究分析,奠定了煤炭地下氣化從理論走向實踐的基礎。國內學者對于氣化開采的實施進行了廣泛深入的研究,通過均向模型等一系列動力模型論證了氣化開采的可行性,推動了煤炭氣化技術在中國的發展。煤炭地下氣化技術從根本上改變了煤炭現有的開采方式,擯棄了傳統開采方式帶來的安全環境問題。由于煤炭地下氣化是在大于1000℃的高溫下進行的,煤層采動中上覆巖體的力學性質會發生變化,應力再分配使得氣化爐附近的巖層遭到破壞。隨著開采程度的增大,煤層上覆巖體產生破裂,從而生成溝通煤層與上覆含水層的導水裂縫帶,含水層中的水通過裂縫帶進入氣化爐,導致氣化爐熱效率的降低以及滅爐事故的發生。鑒于此,煤炭地下氣化過程中對導水裂縫帶的發育以及地下水滲流場變化特征的研究就具有重要意義。

本文以烏蘭察布玫瑰營礦為研究對象,以FLAC 3D模擬分析氣化過程中煤層頂板導水裂縫帶發育結果為依據,運用Visual Modflow分時段構建精準的三維地下水流數值模型模擬氣化過程中不同階段地下水滲流場的動態變化特征,以模型為基礎研究確定氣化區礦井最大涌水量,為保證氣化開采的順利進行提供科學依據。

1 水文地質概念模型

1.1 水文地質條件概化

烏蘭察布玫瑰營礦位于山區與山間平原過度地帶,面積為92.47 km2,本次研究試驗區域面積較小,約為1.4×105m2。研究區內上含水系統含水層和煤層頂板含水層為該區域主要賦水含水層。根據含水層形成年代、埋深以及水力聯系特征,將研究區在垂向上自上而下劃分為新近系上含水系統含水層、中部相對穩定隔水層、煤層頂板含水層和受氣化燃空區溫度影響嚴重的煤層頂板隔水層,層厚分別為100 m、27 m、40~70 m和35 m。因此,將研究區地層自上而下概化為上含水系統含水層、上含水系統隔水層、煤層頂板含水層和煤層頂板隔水層。通過分析區域地質及水文地質特征,研究區內含水層的水文地質參數隨巖性變化而異,方向上存在差異性,區內地勢起伏小,含水層分布廣,水力坡度較均一,厚度較大,地下水運動符合達西定律,因此將研究區地下水系統概化為四層結構的非均質各向異性的非穩定三維地下水流系統。

1.2 邊界條件和源匯項的確定

研究區域水文觀測資料顯示,上含水系統含水層水流與區域地下水流向基本一致,北部水位和南部水位分別為1339.1 m和1337.9 m,地下水由北流向南。因此,把上含水系統北部邊界設定為補給邊界,南部邊界設定為排泄邊界,東西部設定為弱透水邊界,即與外界基本沒有水量交換。與上含水系統相反,地下水在煤層頂板含水層由南流向北,南北部邊界水位分別為1326.4 m和1319.6 m。因此把煤層頂板含水層的南北邊界分別設為補給和排泄邊界,東西邊界設為弱透水邊界。

首先根據研究區水文地質資料對含水層主要參數賦值,然后根據模型的擬合進行參數識別,最終明確各分區參數值。研究區地下水主要接受地下含水層的側向補給和大氣降水的面狀補給,由于上含水系統隔水層具有較好的隔水性能,隔斷了大氣降水的入滲補給。因此本模型的建立不考慮大氣降水的補給,只考慮地下含水層之間的側向補給,將補給概化為線狀補給源。

2 地下水流數值模型

2.1 數學模型

根據地下水滲流的續性方程和達西定律,并與研究區地下水系統水文地質概念模型相結合,建立相對應的三維非穩定流數學模型:

式中:Kxx,Kyy,Kzz——滲透系數在x,y,z方向上的分量;

N——源匯項強度;

Ss——含水層儲水率;

Ω——滲流區域;

H——地下水水頭;

H0——含水層初始水頭;

H1——各層邊界水頭;

B1——水頭邊界;

B2——流量邊界;

q——含水層中第二類邊界的單位面積過水斷面的補給流量。

2.2 分時段氣化區地下水流數值模型

FLAC 3D數值模擬結果顯示,氣化進程中受高溫影響的導水裂縫帶高度隨著采空區面積的增大而逐漸發育,當氣化過程完成時,裂縫帶高度發育較大區域集中在氣化的初始階段,且在氣化開采150~200 d時裂縫帶高度發育至35 m左右,煤層頂板隔水層被導通,裂縫帶的最終發育高度為65 m,如圖1所示。因此分兩個時段創建地下水流的值模型:

(1)以2007年未開采時自然狀態至導水裂縫帶導通頂板隔水層為第一時段,此時地下水滲流場不受裂縫帶的影響,建立模型M1。

(2)以M1模型末期地下水流場為初始流場,以導水裂縫帶發育分布為依據設置研究區水文地質參數,建立模型M2模擬研究導水裂縫帶發育影響下的地下水滲流場特征。

2.2.1 M1數值模型的建立

模型東西長400 m,南北寬500 m,采取等間距有限差分的離散方法,對含水介質進行自動剖分,網格單元row×column×layer為100×100×4。模型面積較小,故不對特定區域網格二次剖分。根據FLAC 3D模擬結果,模擬期設為200 d,模型應力期設置為30 d,應力期內包含若干時間步長并由模型自動控制。

水文地質參數值對模型的計算具有重要的作用,其分區以及選取的合理與否將直接影響模型計算結果的精確度和模擬成果的可靠性。根據研究區含水層的巖層厚度、巖性及富水性等水文地質特征對含水層進行分區,設置各區的滲透系數和儲水率。根據水文地質勘查鉆孔的抽水試驗結果,模型含水層分區如圖2所示。對2007年初自然條件下地下水水位進行差值計算獲得含水層初始水位與等水位線圖。根據模擬最初的地下水流場獲取模型邊界的水位。

2.2.2 M2數值模型的建立

M2模型建立的依據為裂縫帶的持續發育將導通煤層頂板含水層,所以裂縫帶發育區域水文地質參數的準確賦值,對于模擬的精度和可信度具有重要意義。根據FLAC 3D模擬結果確定裂縫帶發育高度在35 m以上區域為導通區,其余為未導通區。根據模擬需要,將模型M1頂板隔水層分為兩層,上層為裂隙導通區域,下層根據裂隙影響范圍進行區域劃分,M2模型的含水層邊界按照M1模型賦值,其他參數也與M1模型一致。

圖2 M1模型各層滲透系數分區

M2模型中含水介質的剖分方法與M1相同,網格單元row×column×layer為100×100×5。模型的模擬期為M1模型模擬的結束時間至氣化結束,模擬期設為700 d,模型應力期設置為30 d,應力期內包含若干時間步長并由模型自動控制。

M2模型的關鍵是滲透系數的確定。裂縫帶的發育改變了煤層頂板隔水層的原有滲透性,本研究依據導水裂縫帶發育的空間分布輔助設置頂板隔水層導通區和未導通區滲透系數分區,同時增大裂隙區域垂向滲透系數對該區域賦值。根據文獻資料初步確定參數范圍,后經模型識別與驗證確定準確值。氣化區上含水系統和煤層頂板含水層的滲透系數分區與M1模型一致。滲透系數分區如圖3所示。以M1模型200 d時的流場圖作為M2的初始水位等值線空間分布,給M2進行參數賦值。

圖3 M2模型各層滲透系數分區

2.2.3 M1、M2模型的識別與驗證

依據水文地質概念模型所創立的地下水數值模型必須表征真實地下水流場的特征。所以在預測之前,須對所建立的數值模型擬合校正,使其方程、相應參數和邊界條件等能正確反映出研究區域的真實水文地質條件。參考2007年10月12日開始至150天后結束時的水文觀測數據對M1模型進行擬合校正,對模型的輸入項進行調整,直至模型計算出的水位與實際觀測水位曲線擬合結果滿意為止。擬合過程選擇時間序列全面的G1、G2、G4和G5四個觀測孔,擬合結果如圖4所示。模型識別后各分區滲透系數的值如表1所示,表中的Kx,Ky,Kz表示某一區域3個方向上的滲透系數。根據G4和G5觀測孔數據對模型M2實施擬合,結果如圖5所示,模型識別后各分區滲透系數的值如表2所示。

圖4 M1模型觀測孔識別期水位擬合圖

分區KxKyKz分區KxKyKzⅠ060130601300601Ⅳ033010330100330Ⅱ090120901200901Ⅴ025220252200252Ⅲ122011220101220Ⅵ012100121000121

圖5 M2模型觀測孔識別期水位擬合圖

分區KxKyKz分區KxKyKz1060130601300601900618006180090420901209012009011000009000090000093122011220101221104213042130601040330103301003301205989059890801250252202522002521303981039810502360121001210001211402017020170487070080100801018101500009000090000098009330093302030

3 氣化開采過程中地下水滲流場變化特征

3.1 M1模型預測結果

根據擬合校準后的M1模型分別預測氣化開采100 d和200 d研究區地下水的水位變化情況。M1模型氣化100 d、200 d時上含水系統和煤層頂板含水層地下水滲流場的變化特征如圖6和圖7所示。圖中數值表示地下水的水位高度值,單位m,此高度值是以絕對基面為參照。

圖6 M1模型氣化開采上含水系統的地下水滲流場

從圖6可以看出,上含水系統地下水滲流場在氣化開采過程中沒有受到明顯的擾動,開采200 d后南部邊界和北部邊界的水位與開采100 d時基本相似,地下水滲流場在研究區東南區域出現微小變化,地下水位小范圍上升。地下水流場和初始水位保持一致,這和實際相符。

從圖7可以看出,頂板含水層地下水滲流場經歷了較大變化,根據礦井實際生產情況,在氣化區附近設置了兩口抽水井(C2,C3),根據實際生產資料設置抽水量,抽水時間為150 d。由于不斷抽水,C2和C3附近形成了明顯的降落漏斗且中心水位分別為1260 m和1220 m。氣化進行到150 d時,漏斗中心水位沒有變化,外圍水位的影響范圍也持續縮小,這可能是由于抽水量的減小導致地下水接受補給,水位有所回升。氣化生產150 d后抽水井停止抽水,地下水接受補給,抽水井周圍的降落漏斗消失,水位逐漸恢復,流場逐漸平穩,恢復后的滲流場與初始流場基本相似。

圖7 M1模型氣化開采煤層頂板含水層地下水滲流場

3.2 M2模型預測結果

根據擬合后的M2模型,預測煤層頂板隔水層導通之后上含水系統和煤層頂板含水層的地下水滲流場的變化特征,如圖8和圖9所示。

圖8 M2模型預測上含水系統地下水滲流場特征

圖9 M2模型預測煤層頂板含水層地下水滲流場特征

由圖8可以看出,導通370 d和700 d后,上含水系統滲流場仍未發生任何變化,水位與初始水位保持一致,這說明隨著氣化的進行,裂縫帶的發育高度沒有影響到上含水系統。由圖9(a)可以看出,由于研究區域面積較小,含水層厚度相對較厚,地下水接受補給較快,頂板含水層在裂隙帶導通隔水層之后水位并未發生較大變化,整體流場比較平穩,未受擾動。由圖9(b)可以看出,導通700 d后,頂板含水層水位相較于導通90 d左右時不再發生任何變化,滲流場處于穩定狀態,地下水的補給與排泄已達到了新的平衡狀態。

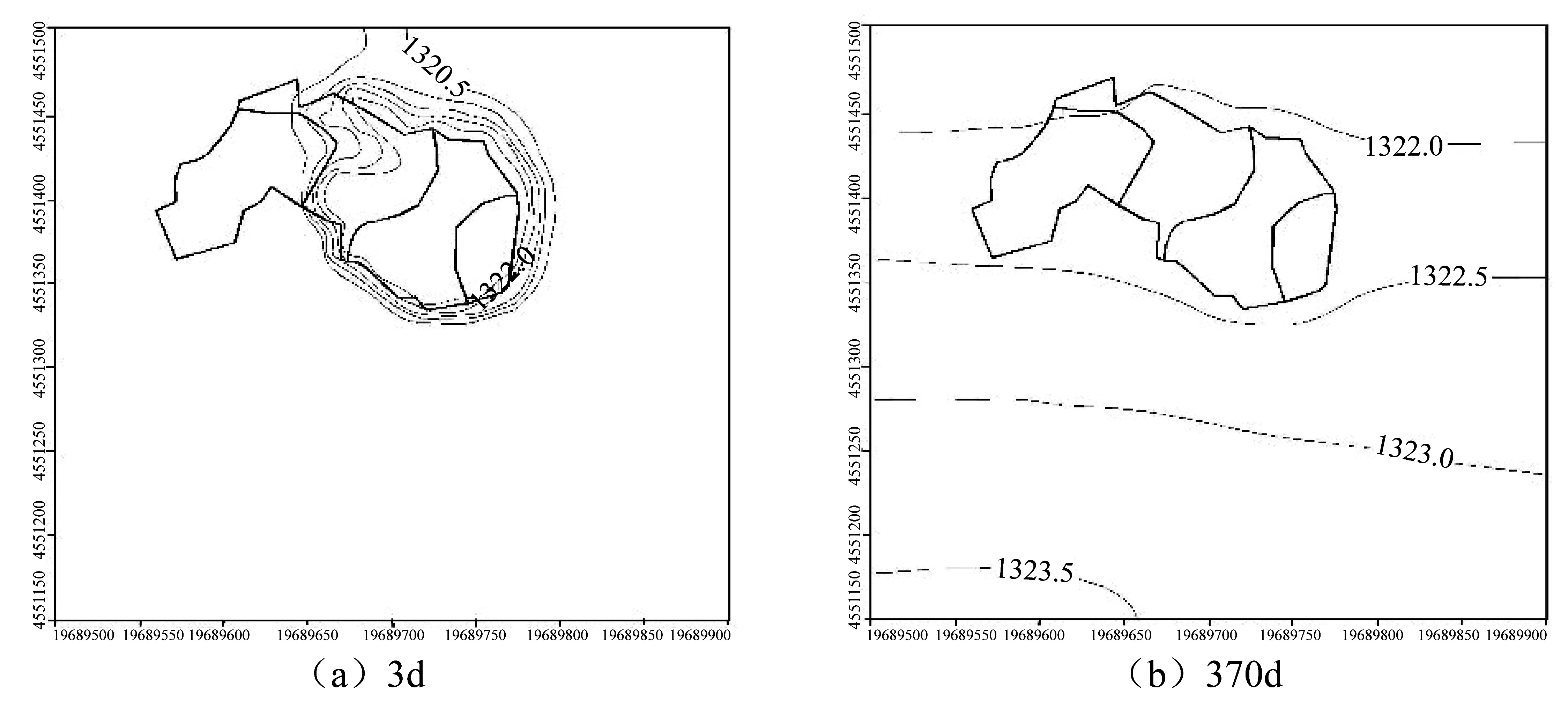

煤層頂板隔水層被導通之后,M2模型第四和第五層模型預測水位如圖10和11所示。

由圖10預測結果可知,在導通之后,M2模型第四層水位由導通區域向外圍擴散,中心水位(1322 m)基本與煤層頂板含水層保持一致,隨著導通時間的增加,該層水位會趨于平衡。地下水流場在導通370 d后達到了穩定狀態,并且水位不再變化。由圖11預測結果可知,M2模型第五層水位呈現出由裂縫帶發育區域向外圍擴散的“反漏斗”狀,由于該層緊鄰氣化燃空區,裂縫帶導通范圍比第四層大,所以流場與第四層有微小差別,但相似的是,該層地下水流場也在導通370 d達到平衡狀態。

根據M1和M2模型的預測結果可知,M1模型的頂板隔水層在M2模型中導通后,地下水位在導通區域相對較高,并向外圍逐漸擴散。隨著時間的推移,M2模型第四層和第五層地下水流場趨向于與頂板含水層流場一致,這說明裂縫帶致使頂板含水層中的水滲流進隔水層,導致突水及滅爐事故的發生,影響氣化開采安全高效進行。因此,準確預測礦井涌水量具有特別重要的理論和實際意義。

圖10 M2模型第四層(M1模型隔水層上部)導通水位預測

圖11 M2模型第五層(M1模型隔水層下部)導通水位預測

4 礦井涌水量的預測

4.1 數值法計算礦井涌水量

以擬合校正后的M1數值模型為基礎,來預測研究區域的礦井涌水量。在模型中布置合理的抽水井,反復調試抽水量將氣化區煤層頂板含水層水位疏降至安全開采水位,即含水層底板標高,使得氣化過程中不受頂板突水的威脅。降落漏斗穩定后,計算出各抽水井的總抽水量既是礦井涌水量。通過模型計算得出煤層點火后穩定的最大涌水量值為164 m3/d。

4.2 解析法對比預測

根據研究區水文地質條件,運用地下水動力學解析法來預測礦井涌水量,選用承壓轉無壓水的計算公式進行礦坑涌水量的計算,公式為:

式中:Q——礦坑涌水量,m3/d;

K——相應的滲透系數,取0.19 m/d;

H——自然水位到含水層底板的距離,即水柱的高度,取800 m;

M——承壓含水層厚度,取53.89 m;

L——承壓水隔水底板到井壁外動水位的距離,取68 m;

R0——引用影響半徑,m;

R——影響半徑,取619.2 m;

r0——礦坑引用半徑,m;

a、b——礦坑的長和寬,分別取5.5 m和1.5 m;

η——概化系數,根據長和寬的比值查表獲得,取1.12。

將已知數值帶入公式求得涌水量預測值為124.3 m3/d。結果顯示,數值法預測得到的礦井涌水量值(164 m3/d)比解析法計算出來的礦井涌水量值(124.3 m3/d)大。由于數值法能夠很好的反映研究區的真實地質條件,并且所選取的水文參數值經過多次擬合校正,所以具有較高的可信度。

5 結論

(1)分時段建立基于Visual Modflow的水文數值模型,能夠很好的反映氣化開采過程中地下水流場由于上覆巖層的破壞所帶來的動態變化。并且以導水裂縫帶的發育高度為依據輔助設置水文參數分區,突出裂隙發育區域滲透系數從層狀優勢分布到垂向優勢分布的趨勢,并以此規律對導通區水文參數進行賦值,能夠更加精確的模擬實際生產情況,所得結果具有較高的可信度和科學性。

(2)導水裂縫帶導通煤層頂板隔水層后的初始階段,頂板隔水層的導通區域會形成明顯的“反降落漏斗”,隨著時間的推移最終形成與頂板含水層相同的地下水滲流場特征。同時頂板含水層中的水延裂縫帶的滲流也將導致滅爐事故的發生。

(3)應用Visual Modflow進行礦井涌水量預測,不僅能夠反映真實的水文地質條件,還能克服“大井法”解析計算的缺點,所得結果精度和科學性較高,具有廣泛的應用價值。

[1] 王昌, 王作棠, 郭紅軍. 采礦新興技術——煤炭地下氣化[J]. 內蒙古煤炭經濟, 2014(1)

[2] Bhutto A W, Bazmi A A, Zahedi G. Underground coal gasification: From fundamentals to applications[J]. Progress in Energy & Combustion Science, 2013(1)

[3] Abelson P H. Underground gasification of coal[J]. Science, 1973(4119)

[4] 柳少波, 洪峰, 梁杰. 煤炭地下氣化技術及其應用前景[J]. 天然氣工業, 2005(8)

[5] 沈芳, 梁新星, 毛偉志等. 中國煤炭地下氣化的近期研究與發展[J]. 能源工程, 2008(1)

[6] 劉寧寧, 邱亮亮, 敬毅. 國內外煤炭地下氣化技術發展現狀[J]. 煤炭技術, 2009(6)

[7] 陳時磊, 武強, 趙穎旺等. 基于礦井生產進度疏干條件下三維地下水數值模擬[J]. 中國煤炭, 2014(8)

[8] 張禮威. 邱集煤礦四五灰含水層水位恢復數值模擬研究[J]. 中國煤炭, 2015(4)

[9] 林剛. 地下氣化導水裂縫帶發育規律與地下水流場數值分析[D]. 中國礦業大學(北京), 2016

[10] Younger P L. Hydrogeological and Geomechanical Aspects of Underground Coal Gasification and its Direct Coupling to Carbon Capture and Storage[J]. Mine Water & the Environment, 2011(2)

[11] 呂文宏.覆巖頂板導水裂隙帶發育高度模擬與實測[J]. 西安科技大學學報,2014(3)

[12] 范立民,向茂西,彭捷等. 西部生態脆弱礦區地下水對高強度采煤的響應 [J]. 煤炭學報,2016(11)

[13] 李全生,鞠金峰,曹志國等.基于導水裂隙帶高度的地下水庫適應性評價 [J]. 煤炭學報,2017(8)

Simulationandpredictionongroundwatersystemdynamicsinwaterflowingfracturedzone

Li Mingze

(Shanxi Provincial Geological Prospecting Bureau, Taiyuan, Shanxi 030012, China)

In order to study the influence of water flowing fractured zone formed by underground coal gasification on groundwater flow field, basing upon development results of water flowing fractured zone simulated by FLAC3D, the author used Visual Modflow establishing a multi-scenario 3D numerical model of groundwater flow to simulate variation characteristics of groundwater flow field in gasification process and predicte mine inflow. The results showed that the characteristics of the groundwater seepage field in the upper aquifer system had no obvious change from ignition to combustion ending, process of gasification had no effluence to upper aquifer system, conducting regime formed obviously inverse falling funnel in the initial phase of conducting the roof aquifuge which leading to hydraulic connection between gasification layer and roof aquifer, as time went on, the roof aquicluge formed the characteristics of groundwater flow field that similar to the roof aquifer. The three dimensions numerical model predicted mine water inflow was 164 m3/d, which could be used for design consideration of mine drainage scheme.

underground coal gasification, groundwater flow field, Visual Modflow, water inflow, water flowing fractured zone

李明澤. 基于導水裂縫帶的地下水動態模擬及預測[J]. 中國煤炭,2017,43(12):55-62.

Li Mingze. Simulation and prediction on groundwater system dynamics in water flowing fractured zone[J]. China Coal, 2017, 43(12):55-62.

TD742

A

李明澤(1967-),男,山西太原人,高級工程師,畢業于吉林大學(原長春地質學院),本科學歷,現在山西省地質勘查局從事礦產地質工作。

(責任編輯 郭東芝)