《孫子》“文化基因”作用模式及其作用媒介研究

《孫子》“文化基因”作用模式及其作用媒介研究

江聲皖

這里運用的“文化基因”概念為類比于生物基因而言的非生物基因,其作用媒介亦稱“文化傳遞單位”。因為《孫子》“文化基因”作用模式及其作用媒介最具備此類概念運作的典型性與代表性,故而本文通過對《孫子》“文化基因”作用的兩個個案研究,首先從土地革命戰爭時期“十六字訣” 創作的多點開花現象著手,揭示了《孫子》“文化基因”作用的模式特征;繼而又以《孫子》分散成單詞、成語,融入了漢語語匯的事實,結合毛澤東研讀《三國演義》的史實進一步論證了“文化傳遞單位” “不由自主”“復制自己”的特點,為此類“文化基因”概念的界定與運作提供了基礎性、標本性的資料。

孫子 文化基因 作用 模式 媒介 十六字訣 三國演義

“文化基因”的概念早已風靡學界,但人們對概念本身的理解并不統一,且在概念的界定與運作方式上,看法其實相去甚遠。

自然,要討論清楚這個問題是十分不容易的,本文只是想通過成語、經典小說在《孫子》應用研究中的“文化基因”作用這樣兩個個案的研究,來為“文化基因”概念的界定與運作提供一點基礎性、標本性的資料。

至于為什么要挑選《孫子》“文化基因”作用來作“文化基因”概念討論的標本,是因為《孫子》文化傳承,具體地說,就是它的作用模式、發揮作用的特定媒介,最具備“文化基因”作用的典型性與代表性。

一、“文化基因”概念與《孫子》文化傳承

自從20世紀50年代,由美國人類學家克羅伯(Alfred L.Kroeber)和克拉克洪(Clyde Kluckhohn)提出“文化基因”的設想以來,對“文化基因”概念,“人們給出的定義至少有十多種”, 可謂眾說紛紜。如不辨析,則概念不清,差之毫厘謬以千里; 如逐一分辨,又必定過于繁瑣。因而,只能呈上我的初步研究,為《孫子》應用研究中的“文化基因”作用這個主題,作一簡略的理論鋪墊和說明。

定義雖多,若要分類,大致可以分成三類。

第一類是指類比于生物基因而言的非生物基因,即如《牛津英文字典》對“Meme” 的解釋:“文化的一種要素,可設想為一種非基因的復制。”

“Meme”是英國習性學家查理德·道金斯(RichardDawkins) 為了避免混淆“非生物基因”與“生物基因”的概念,杜撰出的一個新概念,用以說明文化傳承中最基本的“微觀文化單元”,用以表達一個“文化傳遞單位”的概念,同時又帶有“模仿”的意思。

對于“Meme”這個新概念,英國學者蘇珊·布萊克摩爾(Susan Blackmere)認為:“基因的自私在于想方法復制自己,Meme的自私也在于想方法復制自己,它以占據人們的大腦空間和形成語言的方式使人不由自主地傳遞文化。”①趙傳海:《論文化基因及其社會功能》,《河南社會科學》2008年第2期,第50-51頁。

第二類則是用詞語的擴充解釋法,按合成的詞素,廣義地把“基因”解釋為“基本因子”。中國學者王東明確指出:“所謂文化基因,就是決定文化系統傳承與變化的基本因子、基本要素。”②王東:《中華文明的五次輝煌與文化基因中的五大核心理念》,《河北學刊》2003年5期,第130~134頁。

而另一位中國學者畢文波也認為: “一個國家或一民族各個層次、各個側面的文化基因按照一定的內在聯系構成的系統,就是該國戓民族的文化傳統。”③畢文波: 《當代中國新文化基因若干問題思考提綱》,《南京政治學院學報》2001年第2期,第27~31頁。

目前,中國國內,人們所理解并運用的“文化基因”概念大體上為這一類,即往往把“文化基因”用來替代原有的“文化背景”或“文化傳統”的詞義表述。如《光明日報》記者龔亮在采訪全國政協委員、狗不理集團股份有限公司董事長張彥森時,開場白講的就是“中華老字號是物質存在,更是一種文化記憶,如何守住沉淀在老字號里的文化基因?”④龔亮:《老字號: 文化基因如何傳承》,《光明日報》2017年2月14日第5版。

中央美術學院教授邵大箴則講得更直白:“地域文化傳統如同人的基因,有天然的遺傳性,會對本地區的文化藝術產生影響。”⑤于園媛:《畫派創新要看到泥土的心跳》,《光明日報》2017年8月3日第9版。

而第三類是把“文化基因”中的“基因”界定重新推近生物界里的“生物基因”概念,如《光明日報》記者在報道江蘇師范大學教授楊亦鳴“嘗試用自然科學手段探索古詩韻律機制,科學認證了文化‘基因’的存在”時,就是這樣來描述他的學術成果的: 楊亦鳴是通過“采用腦電波技術在國際上第一次發現中國古代詩歌閱讀中押韻的典型電生理指標。”由此來“揭示和科學回答中國詩歌韻律的機理與中國人閱讀、寫作傳統偏好的文化‘基因’”的。

可見楊亦鳴教授所指稱的“文化‘基因’”實際上是存在于“中國人”這“生物體”中,與“中國文化”有關聯的“生物基因”。⑥鄭晉鳴、李坤:《尋找通往語言強國的鑰匙》,《光明日報》2017年8月2日第8版。而我這里探究《孫子》“文化基因”作用的模式與媒體,所運用的“文化基因”概念,屬第一類。其特點是:

1.此為類比于生物基因而言的非生物基因。這樣的探究純屬社會科學的范疇,所用的“基因”概念,僅僅是借用了自然科學家對“生物基因”特征的某些描述,其中最主要的是對生物體受到先于其存在的靈性控制,即對先于其存在群體的一種文化記憶與文化復制。

2.此作用模式的特點是有別于傳統的教學,甚至有別于非正式學習中的經典文本閱讀。作用模式為“以占據人們的大腦空間和形成語言的方式使人不由自主地傳遞文化”。因此,這種“文化基因”作用便也成為了文化傳承的一條途徑,并且是與族群成員對經典研讀這條文化傳承途徑并行的另一條主線。

3. 其“文化傳遞單位”, 或被稱為“最基本的微觀文化單元”的媒介是一定會在同質文化族群中主動“復制自己”的,而且這種復制是“不由自主”的。

二、《孫子》“文化基因”作用的模式

應該如何來理解此類“文化基因”作用模式的特點是有別于傳統的教學,甚至有別于非正式學習呢?為何說《孫子》“文化基因”作用模式確實最具備其典型性與代表性呢?

《孫子》為兵法,其應用研究自然首推典型教學,但縱觀中國歷史,在有些朝代,《孫子》因被儒家所排斥,以專題方式提供全面的、合乎邏輯的練習與應用的教學并不充分。也正因為其地位不彰,所以讀者寥寥,其經典研讀并不廣泛。

而進入近代以來,就遇上了甲午戰爭,中國戰敗,又何處能尋覓到《孫子》應用研究與典型教學的成果?到了“百年”初始,作為革命者的同盟會發動了十次武裝起義,然而因準備不足,單純冒險,結果都歸于失敗,自然也看不到《孫子》應用研究與傳統專項教學的影子。以后軍閥混戰,雖有號稱讀過《孫子》的將帥,但戰事多形同政冶鬧劇,自然無從看見《孫子》應用研究與傳統專項教學的亮點。

倒是在20世紀20年代末期以后,在土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭和朝鮮戰爭期間,人們一次次觀察到了由《孫子》應用研究造就的戰例。但在這些戰例中,指揮人員研讀《孫子》的直接證據并不充足。那么,其《孫子》應用研究特征是什么?其作用又是通過一種什么樣的模式和什么樣的作用媒介來實現的呢?

我們不妨將研究聚焦到土地革命戰爭期間的一個案例。

只要提起土地革命戰爭,了解這段歷史的人就會不約而同地想到,在這場戰爭中發揮了巨大作用的“十六字訣”。而且一般都曉得,“中國工農紅軍創立初期,由于敵我力量對比十分懸殊,為適應當時的形勢,1928年5月毛澤東總結中國工農紅軍游擊戰初期的作戰經驗,提出了‘敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追’十六字訣,開始形成了中國工農紅軍游擊戰的基本原則”①馬洪武等主編:《中國革命史辭典》,北京:檔案出版社,1988年版,第378頁。。

但隨著研究的深入,有一些歷史當事人便提出了是朱德首議了“十六字訣”的證明,并用寧謨·韋爾斯《續西行漫記》中的記載,指出朱德曾交代過這“十六字訣” 的來源:“我用以攻擊敵軍而獲得絕大勝利的戰術是流動的游擊戰術,這種戰術是從我駐在中法邊界時跟蠻子(舊稱)和匪徒作戰的經驗中得來的。我從跟匪兵的流動集群作戰的艱苦經驗中獲得的戰術,是特別有價值的戰術。”②〔美〕寧謨·韋爾斯:《續西行漫記》,北京:三聯書店,1960年版,第119頁。

而從1927年初起就追隨朱德的老紅軍趙镕也證實:朱德“乃于1928年5月間,在井岡山一次討論游擊戰術時,而提出‘敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追’的十六字訣。這一完整的游擊戰術的十六字訣,當即得到毛主席的贊揚而經常引用”③趙镕:《趙镕回憶錄》,四川:成都科技大學出版社,1994年版,第33頁。。

又有人根據史料,主張當年出席在蘇聯莫斯科召開的中共六大的江西黨代表張世熙為“十六字訣”的發明人。因為有資料證明他在中共六大期間,即1928年7月12日,應邀到列寧格勒參加共產國際會議。在會上作了題為《萬安工農斗爭及1927年至1928年3月大暴動經過情形》的長篇報告,其中提到萬安暴動后,“與敵人搏戰的策略是‘堅壁清野,敵來我退,敵走我追,敵駐我擾,敵少我攻’”的游擊戰術的“二十字訣”④《關于紅軍游擊戰術“十六字訣”的提出》,http://culture.huanbohainews.com.cn.1986年《軍史資料》第4期。。

之后,研究歷史的人又發現這“十六字訣”不僅井岡山革命根據地有,其他革命根據地也有這一經驗。如當時在湘鄂西革命根據地的洪湖地區,在游擊活動中,曾采用“你來我飛,你去我歸,人多則跑,人少則搞”的游擊戰術。鄂豫皖革命根據地,在游擊戰中,曾采用“集中作戰,分散游擊”“敵進我退,敵退我進”“對敵采取跑圈的形式”等等。①胡為雄、游擊戰:《“十六字訣”的形成》,http://www.sina.com.cn 2010年09月20日。

有文字資料記載,1928年11月20日,中共鄂豫邊第一次代表大會在豫南光山縣召開時,大會通過了政治任務、軍事問題、群眾運動、宣傳問題等九個決議案。其中,由徐向前、戴克敏、曹學楷等人起草的《軍事問題決議案》,根據鄂豫邊紅軍的實踐經驗,就提出了七條游擊戰術原則:“(1)集中作戰,分散游擊(2)紅軍作戰盡量號召群眾參加(3)敵情不明,不與作戰(4)敵進我退,敵退我進(5)對敵采取跑圈的形式(6)對遠距離的敵人,先動員群眾擾亂敵人,次采取突擊的方式(7)敵分別有堅固防御工事,不與作戰。”②《徐向前傳》編寫組:《徐向前傳·粉碎三次會剿 》,北京:中國當代出版社,2007年版,第101頁。

綜上所述,就在1928年前后,“十六字訣”,或是近似于“十六字訣”的中國工農紅軍游擊戰的基本原則便以多點開花的方式陸續成型了,有些是討論的結果,而有些則是完全在不同的根據地各自獨立研究成功的。

各自獨立研究,卻獲得相近相似的成果,其最重要的原因自然是研究者所處的戰爭環境、所遭遇的戰爭對手、所擁有的戰爭手段大體相同。而除此以外,就應歸因于相同的“文化基因”作用了。

以往,人們一般將其稱之為“相同的文化背景”。籠統地講,這也不錯,但這樣的概念太大,它是物質與精神財富的“總和”,又是歷史與現實的“環境”,包羅萬象,反倒無法解釋清楚“文化”的作用過程。而我將這種現象歸類為“‘文化基因’的作用”,就是要揭示出它真實的作用過程和無可否認的作用效應。

有充分的證據證明,“十六字訣”最經典版本的撰寫人毛澤東,此時尚未研讀過《孫子》,而上述眾多的“十六字訣”發明人中,也并無人在當時和事后的敘述中提到過這“十六字訣” 與《孫子》研究之間的直接關系。

但有一位當事人的回憶透露出了這之間的聯系:“1927年12月,工農革命軍攻打茶陵,毛澤東就對部隊官兵講了戰術問題。毛澤東說:‘打圈是個好經驗,當然土匪打圈是消極的。我們要改它一句:既要會打圈,又要會打仗。打圈是為了避實就虛,殲滅敵人,使根據地不斷鞏固擴大。強敵來了,先領它兜個圈子,等他的弱點暴露出來,就要抓得準,抓得狠,要打得干凈利落,要有繳獲。’”③苗體君:《游擊戰“十六字訣”溯》,http://dangshi.people.com.cn/GB/8713054.htmL《中國共產黨新聞》黨史頻道2009年01月22日。

只要深入探究,就會發現毛澤東話中的“避實就虛”出自于《孫子·虛實》,原文是:“兵之形,避實而擊虛。” 日后,《孫子》中的這一個句子演化成了一個成語,而一個成語就蘊含著一個重要的軍事理論觀點,就是一條綱,可以在它的上面編織一系列的目。

這樣的結論還有另一個案材料的支撐。

就在毛澤東、朱德創立了較為系統的中國工農紅軍游擊戰的基本原則之后,在1935年1月召開的遵義會議上,凱豐指責毛澤東說:你的兵法并不見得高明,無非是靠《三國演義》《孫子兵法》這兩本書。毛澤東反問道:你說《孫子兵法》一共有多少篇?第一篇的題目叫什么?請你講講。凱豐頓時語塞,答不出來。于是,毛澤東批駁說:你怎么曉得我就熟悉《孫子兵法》呢?①熊華源:《毛澤東究竟何時讀的〈孫子兵法〉》,中國共產黨新聞〉〉專家專欄〉〉熊華源文集2007年02月15日。

此時的毛澤東與凱豐都并未正式閱讀過《孫子兵法》,但毛澤東以及那些身處異地的紅軍將領,卻憑借“文化基因”作用,創作了“十六字訣”;而奉行教條主義的凱豐,盡管也未真正學習過《孫子》,但卻也憑借“文化基因”作用,敏銳地覺察出了這些游擊戰基本原則中的《孫子》“文化基因”作用。

這樣的結論也還有著歷史的材料支撐。

遠在北宋的時候,名將范仲淹就曾提出過“銳則避之,困則擾之,夜則驚之,去則躡之”②范文正:《范文正公文集·乞修京城劄子》北京:中華書局,2014年版,第82頁。的與契丹軍隊作戰的方針。而“銳則避之”和“敵進我退”, “去則躡之”和“敵退我追”, “困則擾之”和“敵駐我擾”,有多大區別呢?可見《孫子》“文化基因”作用,成語的學習媒介作用是古已有之的,它可以跨越歷史的時空。

正因為如此,所以并非是參加戰爭的所有人,都可以發現并總結出這樣一些軍事原則,像德國人李德,雖然系統學習過軍事學,但由于缺失這種“文化基因”的作用,他甚至不能理解在“文化基因”作用下所得出的這些軍事法則。而只有朱德、徐向前、張世熙等中國知識分子,甚至主要是只看過《三國演義》的毛澤東,憑借《孫子》“文化基因”作用的模式,創造出了“十六字訣”這樣的研究成果。

應該承認,學界對于“《孫子》對毛澤東的影響” 這個命題,一直公認存在著一個“因果清晰”但“論據不足”的缺憾。

因為毛澤東自己有話擺在那里:“他們又批評我,說我憑著《三國演義》和《孫子兵法》指揮打仗。其實《孫子兵法》當時我并沒有看過;《三國演義》我看過幾遍,但指揮作戰時,誰還記得什么《三國演義》,統統忘了。”③熊華源:《毛澤東究竟何時讀的〈孫子兵法〉》,中國共產黨新聞〉〉專家專欄〉〉熊華源文集2007年02月15日。

事實上,《三國演義》對于當時領導著井岡山軍事斗爭的毛澤東來說,卻又是真正十分重要的。那是1928年,毛澤東率部在井岡山打游擊。一次,毛澤東想到土豪家里去看看是否有《三國演義》一類的書,因為他實在想重新閱讀一下。可一位農民卻告訴他:“沒有了!沒有了!昨天共了產。”毛澤東聽了,只得遺憾地作罷。④龔育之、逄先知、石仲泉:《毛澤東的讀書生活》,北京: 三聯書店,1986年版,第196頁。

不久,毛澤東的書簍里多了一套他愛不釋手的書。那是他的部隊在攻打井岡山附近的茶陵縣高隴圩時,闖進了譚延闿的老家。譚延闿曾是清末進士,后來出任湖南省都督、湘軍總司令。在譚家的藏書中,毛澤東得到了一套《三國演義》。雖說他早年多次讀過《三國演義》,可眼下再讀,卻別有新意,從中可以學習許多作戰的經驗。所以,毛澤東曾說:“這真是撥開云霧見青天,快樂不可言。”⑤葉永烈:《歷史選擇了毛澤東》,上海:上海人民出版社,1993年版,第103頁。

據載,1928年5月,毛澤東派兵攻打高隴,一是讓楊如軒認定紅軍主力向湖南進軍了,為徹底打垮敵軍埋下伏筆;二是看重高隴的政治地位——譚延闿的老家;三是籌款籌糧,解決紅軍的后勤困難;而第四條理由則是交代了一項特別任務——幫他找一套《三國演義》來。⑥齊漢:《毛澤東在高隴:窮得找不到一套〈三國演義〉》,http://gb.cri.cn/27824/2012/03/22/6251s3612048.htm 2012年03月22日。

身為黨代表的毛澤東,在那樣嚴酷的戰爭環境中,絕不可能讓紅軍指戰員冒著生命危險去為他找一本小說來消遣。尤其是他能把“幫他找一套《三國演義》來” 作為一項命令下達,自然是以為此任務與軍機大事相關。因為在當時的毛澤東心目中,再沒有比《三國演義》更為理想的兵書了,所以他要感嘆道:“這真是撥開云霧見青天,快樂不可言!”

三、《孫子》“文化基因”作用中的特定作用媒介

應該如何來理解此類“文化基因”作用中“文化傳遞單位”的特點,是 “最基本的微觀文化單元”,是一定會在同質文化族群中主動“復制自己”,而且這種復制是“不由自主”的呢?

具體到《孫子》“文化基因”作用來講,其中發揮作用的媒介,即“文化傳遞單位”或“最基本的微觀文化單元”又是什么呢?

記思想為語錄、化語錄為成語、用成語作思維、以思維出成果,這是一種十分重要、且又十分普遍的中國文化現象。實際上,很多中華古籍,就是成稿于門人弟子對導師言行的記錄,正因其偏重于只言片語的記錄,故而稱之為語錄體。經千百年的濡染浸淫,中國人養成了通過語錄的記憶、運用,來領悟系統思想的學習習慣與研究方法。

《孫子》雖然不是語錄體,它重文彩,講究篇章結構,注重篇與篇之間、甚至段與段之間的邏輯聯系,但經后人逐句注釋,分句講解,便也被分解成了語錄,且早就分散成了一個個單詞、一句句成語,融入了漢語語匯、融入了古代書面用語和日常口語之中,成為中國文化中的最小信息單元和最小信息鏈路,成為中國人學習經典的“文化傳遞單位”,是一種可以世代遺傳的精神—文化—心理結構,亦即我們稱之的“文化基因”。

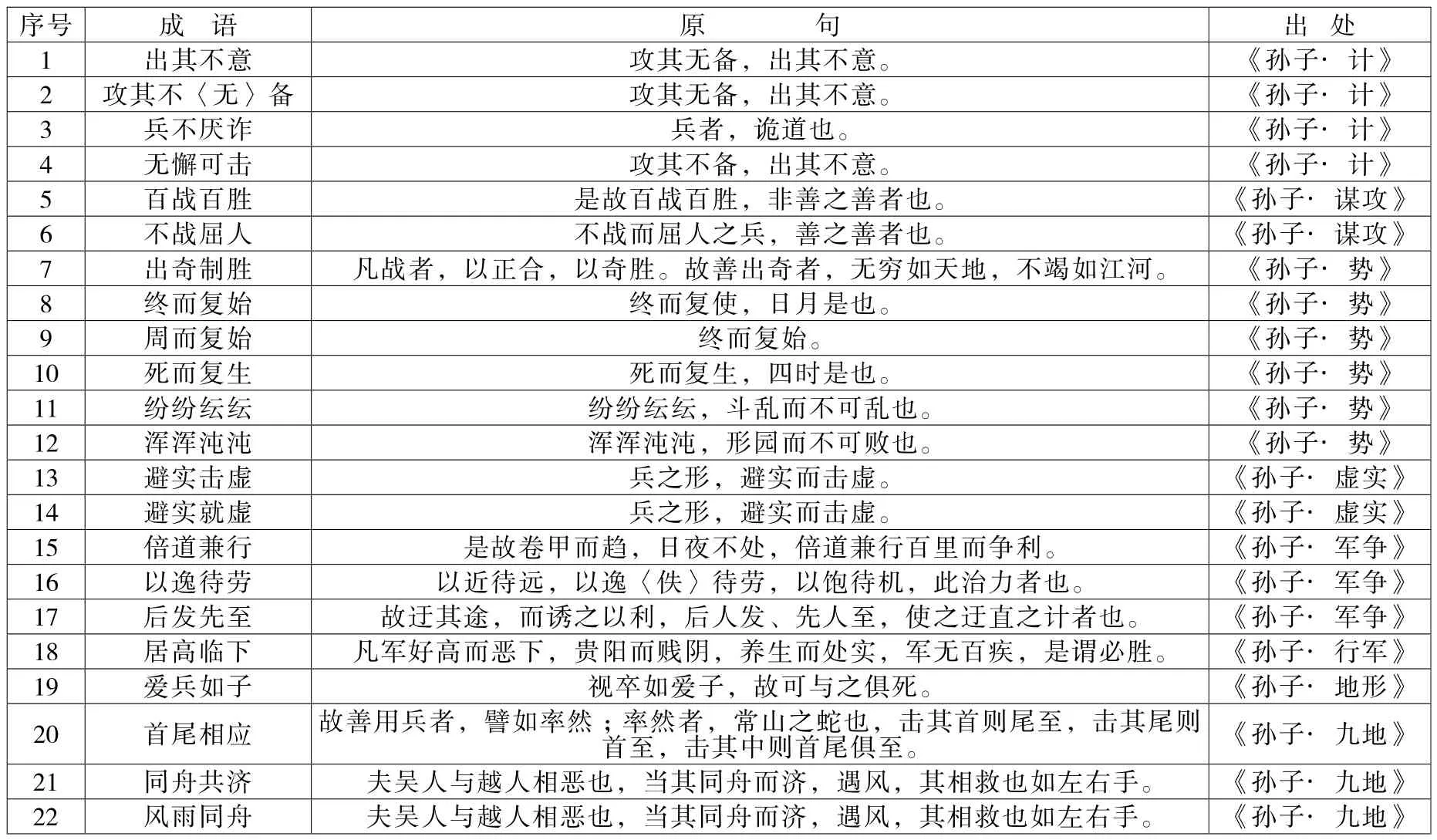

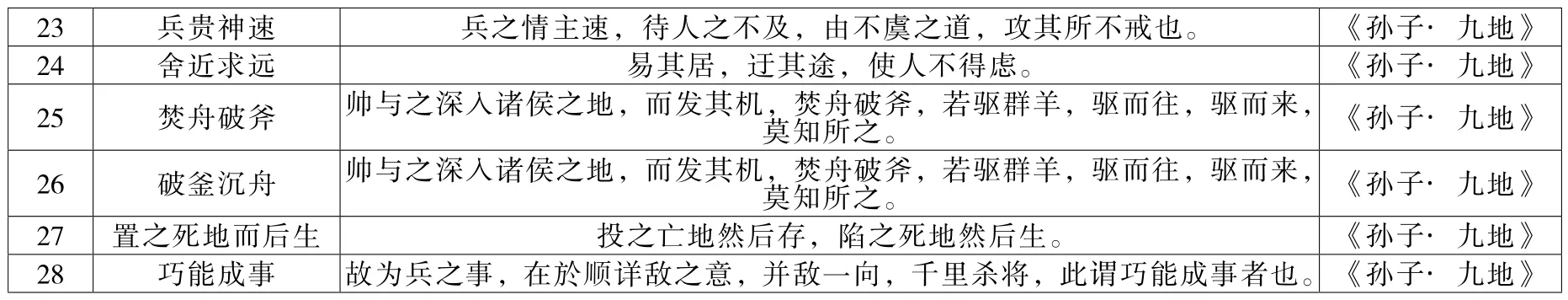

至今存在于成語中的孫子語錄就有如出其不意、攻其不備、出奇制勝、以逸待勞、兵貴神速、破釜沉舟、置之死地而后生等28個之多,(見下表)。

不可否認,這其中一些成語的出處并非僅限《孫子》一家,有的甚至出自早于《孫子》的其他原典文獻,但見仁見智,各有所取,《孫子》“文化基因”作用仍客觀存在。而為不影響對主題的論述,有關成語出處的細節分析自然不便在這里展開。

序號 成語原句出處1 出其不意 攻其無備,出其不意。 《孫子·計》2 攻其不〈無〉備 攻其無備,出其不意。 《孫子·計》3 兵不厭詐 兵者,詭道也。 《孫子·計》4 無懈可擊 攻其不備,出其不意。 《孫子·計》5 百戰百勝 是故百戰百勝,非善之善者也。 《孫子·謀攻》6 不戰屈人 不戰而屈人之兵,善之善者也。 《孫子·謀攻》7 出奇制勝 凡戰者,以正合,以奇勝。故善出奇者,無窮如天地,不竭如江河。 《孫子·勢》8 終而復始 終而復使,日月是也。 《孫子·勢》9 周而復始 終而復始。 《孫子·勢》10 死而復生 死而復生,四時是也。 《孫子·勢》11 紛紛紜紜 紛紛紜紜,斗亂而不可亂也。 《孫子·勢》12 渾渾沌沌 渾渾沌沌,形園而不可敗也。 《孫子·勢》13 避實擊虛 兵之形,避實而擊虛。 《孫子·虛實》14 避實就虛 兵之形,避實而擊虛。 《孫子·虛實》15 倍道兼行 是故卷甲而趨,日夜不處,倍道兼行百里而爭利。 《孫子·軍爭》16 以逸待勞 以近待遠,以逸〈佚〉待勞,以飽待機,此治力者也。 《孫子·軍爭》17 后發先至 故迂其途,而誘之以利,后人發、先人至,使之迂直之計者也。 《孫子·軍爭》18 居高臨下 凡軍好高而惡下,貴陽而賤陰,養生而處實,軍無百疾,是謂必勝。 《孫子·行軍》19 愛兵如子 視卒如愛子,故可與之俱死。 《孫子·地形》20 首尾相應 故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也,擊其首則尾至,擊其尾則首至,擊其中則首尾俱至。 《孫子·九地》21 同舟共濟 夫吳人與越人相惡也,當其同舟而濟,遇風,其相救也如左右手。 《孫子·九地》22 風雨同舟 夫吳人與越人相惡也,當其同舟而濟,遇風,其相救也如左右手。 《孫子·九地》

23 兵貴神速 兵之情主速,待人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。 《孫子·九地》24 舍近求遠 易其居,迂其途,使人不得慮。 《孫子·九地》25 焚舟破斧 帥與之深入諸侯之地,而發其機,焚舟破斧,若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之。 《孫子·九地》26 破釜沉舟 帥與之深入諸侯之地,而發其機,焚舟破斧,若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之。 《孫子·九地》27 置之死地而后生 投之亡地然后存,陷之死地然后生。 《孫子·九地》28 巧能成事 故為兵之事,在於順詳敵之意,并敵一向,千里殺將,此謂巧能成事者也。《孫子·九地》

中國人中,盡管直接閱讀《孫子》的并不多,但在日常閱讀、使用成語的過程中,卻以此為“文化傳遞單位”,耳濡目染,浸淫其中,間接地接受了《孫子》的精華。而其中悟性特別強、最善于學以致用的人,便有可能因此而成為《孫子》應用的高手、專家。

所以,當這樣的學習習慣與研究方法,當這樣的“文化基因”,在不同的地點,遇上同樣的戰爭環境、遇上同樣在裝備和軍力上都有著明顯優勢的戰爭對手時,不同版本,但意思卻大體相近的“十六字訣” 便多點開花般地被總結、創作出來了。

因此,我們可以得出結論,在《孫子》應用研究中,確實存在著一種“文化基因”作用的模式,它的特征之一便是以古代書面用語和日常口語之中的一個個單詞、一句句成語為“文化傳遞單位”,去捕獲、領悟《孫子》的軍事觀點,并加以應用。

至于《三國演義》中是否也內存有《孫子》的“文化基因”,即一定會在同質文化族群中主動“復制自己”的“文化傳遞單位” 或“最基本的微觀文化單元”呢?

我的論證先必須溯流窮源,從《三國演義》與《三國志》的關系,從兩本書中的一個重要人物曹操講起。

由于《三國演義》是基于《三國志》加工而成的歷史演義小說,所以一問世就有人研究它到底有幾分真,三百多年來最權威的說法是“七實三虛”,已被大部分學者接受。

而兩本書中的一個重要人物曹操,卻正也是“御軍三十余年,手不舍書。晝則講武策,夜則思經傳”①陳壽:《三國志》。,且“料敵制勝,變化如神”,不愧為一位偉大的軍事家,同時亦不愧為一名《孫子》研究的大學者,并且還是中國歷史上真正做到了學以致用的第一人。

正因為歷史上真實的曹操本身就是一個傳奇人物,雖然《三國演義》的作者因“擁劉反曹”的宗旨而在政治上貶抑曹操,但對于整個三國時期的戰爭描述卻保留了多達七成的史料記錄。因而曹操對《孫子》學以致用的戰例不但得以保留,而且還通過《三國演義》作者的文學筆法獲得了發揚光大、實現了生動的藝術再現。

譬如,曹操在許下募民屯田,當年即大見成效,得谷百萬斛,有效地解決了曹操武裝集團的糧食問題,曹操說:“后遂因此大田,豐足軍用,摧滅群逆,克定天下……”②陳壽:《三國志》。而這故事背后當然就有了孫子著述的身影:“善用兵者,修道而保法,故能為勝敗之政。兵法,一曰度,二曰量,三曰數,四曰稱,五曰勝。地生度,度生量,量生數,數生稱,稱生勝。”(《形》)

對此,曹操注道:“善用兵者,先自修治,為不可勝之道,保法度,不失敵之敗亂也。”“稱量之,故知其勝負所在。”③楊丙安:《十一家注孫子校理》,北京:中華書局,2009年版。并學以致用,積極采取各種措施,扶植自耕農經濟。針對當時人口流失,田地荒蕪的情況,曹操先后采取招懷流民、遷徙人口、勸課農桑、興修水利、檢括戶籍等辦法,充實編戶,恢復農業生產。曹操實行的這一系列措施,使瀕于崩潰的自耕農經濟不斷得到恢復和發展,這就為他自己的“稱生勝”“積水于千仞之溪”打下了雄厚的物質基礎。

又譬如,曹操擊敗袁紹與劉備聯盟的故事。他對孫子所言之“我專而敵分”(《虛實篇》)的重要性便早有了深刻理解,為了免于前后受敵,決定先消滅在徐州立足未穩的劉備。盡管麾下諸將皆怕袁紹乘機來攻許都,曹操卻胸有成竹,說:“劉備,人杰也,今不擊,必有后患。袁紹雖有大志,而見事遲,必不動也。”①陳壽:《三國志》。這正如孫子之所謂:“故知戰之地,知戰之日,則可千里而會戰。”(《虛實篇》)遂進軍,以迅雷不及掩耳之勢擊敗劉備,軟禁關羽。

再譬如官渡之戰的故事。戰事發展到官渡之役時,對于兵法,曹操便已然進入了“求之于勢,不責于人,故能擇人而任勢”(《勢篇》)的境界。建安五年二月,袁軍顏良等人圍攻白馬,拉開了大戰的序幕。四月,曹操親自率兵北上解白馬之圍,先進軍延津(今河南延津北,在白馬以西),做出要渡河襲擊袁軍的態勢,吸引袁軍分兵西向,此“攻其所必救也”(《虛實篇》),然后突然轉變方向,迅速趕往白馬。曹操軍隊突然殺到,袁軍措手不及,關羽刀斬顏良于萬眾之中,取其首還,袁紹手下諸將莫能擋,袁軍大敗,白馬之圍遂解。

再加上《三國演義》的作者為了神化諸葛亮,美化劉備、關羽,在小說中加入、擴寫了一些戰例,甚至虛構了一些故事情節。如為了使小說情節曲折離奇、充滿懸念,作者特別加強了對“間諜戰”的描述。其結果是直接圖解了《孫子》議論中的間諜分類,即“故用間有五”:

其中的“因間”一例為,諸葛亮初出祁山,便廣泛在魏國民間散布司馬懿將反的謠言,差一點使魏國君主喪失對司馬懿的信任。

“內間”一例為,蜀國的中常侍黃皓接受魏國賄賂,長期充任內間,讒言佞語,使阿斗劉禪作出中止北伐的決定。

“反間”一例為,曹操派蔡瑁之弟蔡中、蔡和以投降名義,到吳國軍中充當內應,被周瑜識破,并將計就計,反過來讓曹操對蔡家生出疑惑。

“死間”一例為,周瑜賺蔣干盜書。先讓蔣干“偷看”到書信,后又安排部將在帳外密報“冮北有人到此” ,強化蔣干的疑心,令其迫不及待回曹營報功,從而騙曹操錯殺蔡瑁。

而“生間”便不止一例,書中比比皆是。總之,可以證明,在《三國演義》書中確實內存有《孫子》的“文化基因”,因此難怪毛澤東在急需軍事理論支持之際,一見到從高隴譚延闿的老家找來的《三國演義》,便要驚嘆說:“這真是撥開云霧見青天,快樂不可言!”

還有一證據系為反證。中國有一句老話,講是“少不看《水滸》,老不讀《三國》” 。為何要“老不讀《三國》” 呢?是因為大家認為姜是老的辣,年紀大的人幾十年混下來,腦袋里的彎彎繞本就不少,再去讀了《三國》這種講智謀的小說,搞不好就會變成了老奸巨猾之人。

由此可見,中國人早就發現,并歷來公認《三國演義》中存有講戰爭謀略、戰術技巧的“文化傳遞單位”。而因為《孫子》為“兵經之首”,且確實在戰爭謀略、戰術技巧上無所不至、無所不在,所以即便從這個角度來推論,也可以斷言,其中的“文化傳遞單位”內存,主要便是《孫子》的“文化基因”。

那么,“文化基因”的作用有這么巨大的力度與強度嗎?

《伊川學案》上載有理學家程頤的看法:“閱機事之久,機心必生。蓋方其閱時,心必喜,既喜,則如種下種子。”這雖然也是從反對閱讀相關研究、或描述“斗智”一類書籍所發表的看法,但卻讓我們從反面認識到了“文化基因”作用巨大的力度與強度。由此可知毛澤東自己雖然感覺到“指揮作戰時,誰還記得什么《三國演義》,統統忘了” ,但其實他在“撥開云霧見青天,快樂不可言”之后,是“如種下種子”,而有了“機心” 了。

因為篇幅的關系,產生于抗日戰爭、解放戰爭和朝鮮戰爭期間的許多史實我們就不可能更多地引來作證據,并展開講述了。但概而言之,我們從《孫子》應用研究的史實中,確實發現了一種客觀存在、古已有之、作用巨大的研讀模式,即我現在將其歸類為“‘文化基因’作用”的模式。

但就這種研讀模式的適應性而言,我以為它主要適應于《孫子》的應用研究,而在《孫子》的理論研究上,并不宜推而廣之。就是毛澤東自己,1936年,當他仔細地研讀了《孫子》以后,情形便大不一樣,是取得了理論提升的效果,把中國革命戰爭中積累起來的豐富經驗結合《孫子》的軍事思想,上升為《中國革命戰爭的戰略問題》中的三條原則。

此外,如果單就《孫子》的應用研究而言,它的普遍性價值應該說是相當高的,想必早已超出了軍事領域,不可阻擋地流向了經濟及其他領域。然而,相關現象和效益還須下大力氣進行發掘和研判,才能得出正確的結論。

Study of the “Cultural Gene” Function Mode and Function Mode of The Art of War

Jiang Shengwan

The concept of “cultural gene” applied in this article is the non-living gene that is similar to the living gene.Its function media is also called the “unit of transmitting culture”. Since the function mode and function media of the “culture gene” ofThe Art of Warhas the typicality and representativeness of the function of this kind of concept, through studying two cases of the “cultural gene” ofThe Art of War, this article starts with the creation of the sixteen-character formula formed in the Agrarian Revolutionary War (1927-1937) and reveals the mode character of the “cultural gene” function ofThe Art of War. Then, by breakingThe Art of Warinto words and idioms and according to the Chinese vocabulary and the historic facts that Mao Zedong read and studiesRomance of the Three Kingdoms, this article reviews the characteristics of “unit of transmitting culture”, “involuntarily” and “copying oneself”, thus providing basic and sample materials for defining and operating the concept of “cultural gene”.

The Art of War; Cultural Gene; Function; Mode; Media; The Sixteen-character Formula;Romance of the Three Kingdoms

B22

A

2095-9176(2017)06-0072-09

2017-08-18

江聲皖,安徽電大黃山市分校遠程教育應用研究所所長。

仝晰綱)