常態教學應關注整體統籌的教學策略①

(1. 江蘇省海安縣海陵中學,江蘇 海安 226600;2. 江蘇鳳凰科學技術出版社,江蘇 南京 210009)

·教學研究·

常態教學應關注整體統籌的教學策略①

龐德軍1許亞平2陳衛春2

(1. 江蘇省海安縣海陵中學,江蘇 海安 226600;2. 江蘇鳳凰科學技術出版社,江蘇 南京 210009)

本文以提高常態教學質量為議題,從教學現象和教材編寫意圖的角度,討論教學的整體統籌策略。

初中物理;常態教學;整體統籌

1 問題的提出

在一次省級評優課的現場,可容納幾百人的階梯教室座無虛席,除了幾十名學生和一些評委,其余都是各地趕來觀摩學習的老師。為了展示“光的反射”教學的精彩,參賽選手租用專業的水霧發生裝置,購置高強激光器,并在會場多個位置安裝角度可調的平面鏡……課堂上,多方位、高亮度的彩色光路相互交織,蔚為壯觀。評委、聽課老師紛紛拍照,贊美、驚嘆之聲不絕于耳……

然而,筆者卻另有所思。首先,日常上課也能如此“高大上”嗎?答案不言而喻。再就是效果問題,“場面效果”是否真正提升了“學習效果”?相信大多數老師不是為看熱鬧而來,而是想取得教學內涵的“門道”,因此,公開課、評比課應當為他們“過好教學的家常日子”帶來有益的啟發和可行的借鑒。對大多數老師來說,真正關心的是常態教學,因為這才是決定教學質量的關鍵。為此,江蘇省中小學教學研究室組織開展了初中物理常態教學整體優化設計與實施的行動研究,研究常態教學,整體提升常態教學的質量,這體現了務實的戰略眼光。

2 對常態教學整體優化的基本認識

2.1 常態教學不是隨隨便便的教學

常態的教學既不可能有眾人出謀劃策,也不可能有高成本的“包裝”。但是,常態教學也并非隨隨便便的教學,而應是在全面、準確把握課標要求和教材編寫意圖的基礎上,以先進的教學理念為指導、科學規劃課時、合理安排教學任務、“講”“練”“測”協調一致、切實有效的教學。

2.2 教學的優化需要具備“整體統籌”的觀念

課堂是實現常態教學整體優化的主陣地。上好一節課固然重要,但同時還必須高度重視整體統籌,即統籌考慮教學內容,合理規劃課時,精心選擇教學方式,悉心謀劃教學環節,切實從整體上(而不僅僅是某一節課)達成既定的教學目標。因此,應注重從某一教學單元或若干單元的關聯性上進行整體考慮。具體來說,應當做到以下幾點:

(1) 把握課標要求和教材編寫意圖。這是科學規劃課時、合理安排教學任務、精心謀劃教學細節、恰當選擇教學方式的前提和基礎。只有在準確理解教材編寫意圖和課標要求的基礎上,才能把握教學重點、合理確定教學目標,也才能根據教學實際靈活處理、有所創新。例如“光的反射”一節的教學,重點是探究光的反射規律,如果引入時的“熱鬧”沖淡了探究光的反射規律的主題,那么“熱鬧”就應該“降溫”。同時,在認識光的反射規律之后還有對“鏡面反射和漫反射”的了解,如果以弱化前者為代價,擠出時間來進行鏡面反射和漫反射的概念辨析,同樣也是很不合適的。

(2) 科學規劃教學內容與課時。教學計劃不應只是教學的大致進度,而應結合學期總課時(初中物理每周3課時)和教材內容,細致規劃具體的教學課時和內容,確保有條不紊地推進教學進程,并通過習題課與新授課的合理穿插,把握教學的推進節奏,一步一個腳印地落實教學目標。

常態教學要重視習題課的教學研究。合理設置習題課的意義在于對當前新授課(一節新課或相互關聯的幾節新課)所學的內容進行及時鞏固、深化理解和應用,邊學習、邊回顧,有學有練,避免問題累積,促進有序提升。

(3) 強化“漸進建構”的教學策略。教學的整體統籌還體現在循序漸進、分步落實教學目標,“一步到位”往往欲速不達,甚至給學生造成學習障礙。例如,教材中“平面鏡”是在“光的反射”之前,目的在于讓學生經歷由“特殊”到“一般”的認識過程。“平面鏡”一節是從“像不能呈現于光屏”的角度說明虛像,這時不可能從物理規律上加以解釋;而在經歷“光的反射規律”認識之后,就可以結合“人為什么能看見本身不發光的物體”的道理,從光的反射規律的角度進一步解釋什么是虛像。這說明,對于虛像的認識,前一節不能到位,后一節不能缺位。這就是統籌的、漸進建構的教學思想與策略。

3 蘇科版初中物理教材的啟示

教學統籌反映的是教學的一種“頂層設計”,包括整體統籌和局部統籌,同時還包括內容與時機的統籌。正如上述關于虛像的認識那樣,蘇科版教材分別結合“平面鏡”和“光的反射”的內容,從不同角度推進認識。類似的例子有很多,這里不妨再列舉一二。

3.1 關于整體統籌的案例

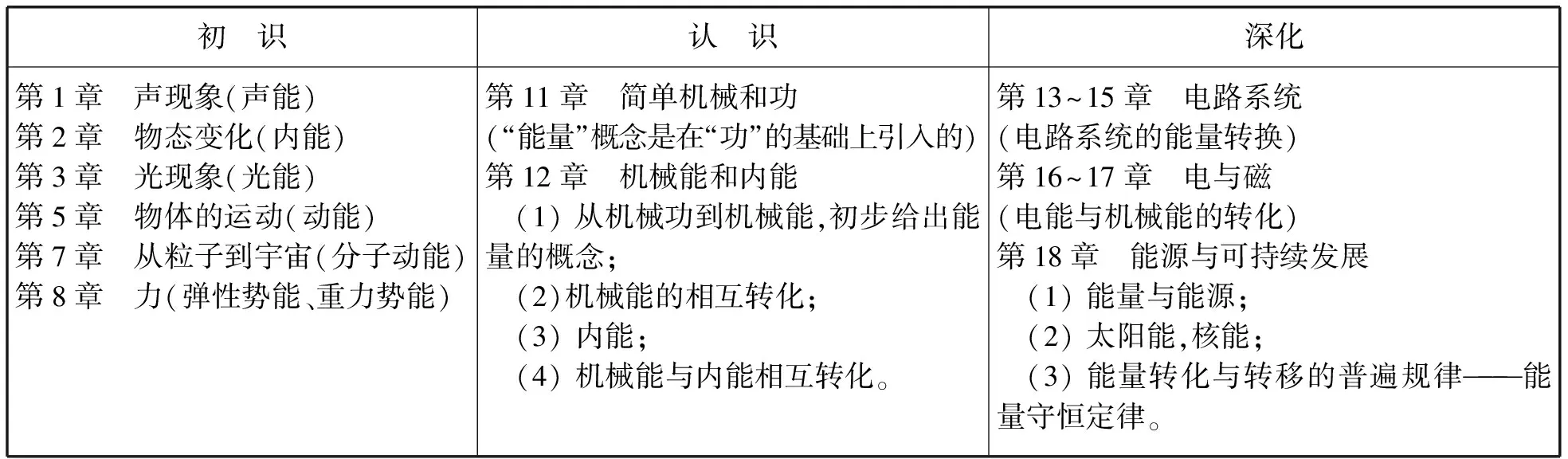

物理學是研究物質、運動及相互作用的科學,而物質、運動及相互作用都與能量密切相關,因此能量及其轉化是物理學也是科學的核心概念和觀念。蘇科版教材對于能量的處理頗具整體統籌的意味,如表1所示。

表1

總體來說,蘇科版八年級教材大多是通過“生活·物理·社會”欄目,并主要從能量的外在表現或具體的能量形式介紹能量;九年級教材則從做功的角度引入能量的初步概念,再逐步外延,不斷提升學生對能量及其轉化和轉移規律的認識。

3.2 關于局部統籌的案例

例如“密度”的教學,“會測量固體、液體的密度”是課程標準提出的技能要求,且“測量固體和液體的密度”是學生必做實驗之一。而事實上,測量對象和方法是多樣的,這種技能通過哪種類型的測量予以反映?如何賦予一定的思維含量,并使學生達到熟練掌握的程度?教材編寫反映了統籌的要求。

(1) 教材以“探究物體質量與體積的關系”引入密度概念,但如果在認識密度之后再回頭看,這項活動不但包含質量和體積測量的技能訓練,同時還解決了“如何測量形狀規則固體的密度”的問題。

(2) 教材在“密度知識的應用”一節,將“測量液體和形狀不規則固體的密度”列為學生實驗,其中包括學會使用量筒(量杯),學習測量不規則固體體積的方法,這屬于最一般、最基礎的要求。

(3) 到了第六章末,教材在“反思與評價”中再次將密度的測量推進一步,提出如下的問題:“測量密度時,對于形狀規則和形狀不規則的物體,操作步驟有何異同?有一個形狀不規則的物體,將其放在水中,它會浮在水面上。若要測量該物體的密度,怎樣測量它的體積?”這樣的問題對學生的能力要求有所提高,但這不是針對所有學生的普遍要求。

教材中體現統籌思想的內容十分豐富,形式也多種多樣。我們如何從中得到啟示?一是要有強烈的感受,二是要善于遷移變通。對于教材來說,它在一節內容中需要呈現相對完整的知識結構,很難按照實際教學課時來編寫,這就需要教師在具體的教學中靈活處理,進行適當的切分。例如,“凸透鏡成像規律”的教學通常是安排一課時,且大多數老師的教學流程是:情境引入→提出問題、猜想→設計實驗→進行實驗→分析數據得出規律→交流小結。按照這樣的思路教學,會造成課堂容量過大,難點過于集中,學生體驗不足,因而往往產生“爛尾工程”。原因是,學生缺少必要的技能準備,老師需要花費不少時間指導學生對器材進行組裝和調節;同時,學生缺少對凸透鏡成像的基本觀察,難以提出問題和做出猜想。針對這種情況,可以這樣來切分課時:第一課時,學會組裝器材、熟練實驗操作,練習調節清晰的像,感知成像情況與物距有關;第二課時,探究凸透鏡成像規律,主要是獲得可靠的實驗數據,并通過分析數據得出規律。實踐證明,這種以學生技能準備為出發點的思路,是比較好的統籌處理方法。

4 結語

常態教學,需要回到本源上來研究的問題很多,有些甚至是很尖銳、深刻的。本文只是拋磚引玉,期待更多的老師加入到常態教學研究的行列,與我們共同努力,從關注“面子”到關注“里子”,切實提高教學質量、減輕因教學統籌失當給學生帶來的過重的課業負擔,為扭轉“題海戰術”的不良局面,作出應有的貢獻。

[1] 劉炳昇,李容.義務教育教科書 物理 八年級上冊[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2012.

[2] 劉炳昇,李容.義務教育教科書 物理 八年級下冊[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2012.

[3] 劉炳昇,李容.義務教育教科書 物理 九年級上冊[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2013.

[4] 劉炳昇,李容.義務教育教科書 物理 九年級下冊[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2013.

①本文為江蘇省中小學教學研究室基礎教育課程教學改革重大項目“初中物理常態教學整體優化設計與實施的行動研究“(項目編號:2015jssjys-08)的成果。

陳衛春,江蘇鳳凰科學技術出版社副編審,蘇科版初中物理教材責任編輯,主要研究現代教育技術學、中學物理教學。