巖瀝青高強瀝青路面結構組合設計與應用方案

李 猛 高 瞾

(1.江蘇中路工程技術研究院有限公司,江蘇 南京 211899; 2.北安至富裕高速公路工程建設指揮部,黑龍江 哈爾濱 150090)

0 引言

近年來,隨著道路事業的不斷發展,瀝青路面因其穩定性好、建設速度快、養護簡便、性能優異等諸多優點,而被廣泛應用于高等路面建設中,其中半剛性基層瀝青路面成為我國高等級的路面的主要結構形式。然而隨著半剛性基層瀝青路面的大量使用,路面車轍問題較為凸出,嚴重影響了路面通行能力,造成了經濟的損失。如何解決路面車轍問題,成為道路工作者們的重要研究方向。

采用高強路面是改善路面抗車轍性能的有效手段,通常采用單一種類的高強改性劑制備高強瀝青混合料,可以大幅提升瀝青路面高溫時的強度,改善高溫性能。在眾多的瀝青改性劑當中,巖瀝青材料的改性效果突出,能夠提升瀝青混合料的綜合性能。因此,本文采用巖瀝青材料來進行路面結構組合的研究,從而提出一種性能優異的路面結構組合形式。

本文主要通過ABAQUS有限元軟件,首先對不同應用層位的BRA改性路面結構組合進行對比分析,確定BRA混合料的應用層位;然后對不同厚度的BRA改性路面結構組合進行研究,確定BRA改性結構層的厚度;最后提出一種巖瀝青高強瀝青路面結構組合,進行試驗段的實施,并對BRA改性路面的施工工藝進行初步研究。

1 模型的建立與計算點位選擇

縱觀我國已建的高速公路路面基層結構,大多采用半剛性基層,其具有行車舒適、剛度高的特點。因此,本節首先對典型的半剛性基層路面結構進行力學分析,從而明確各結構層受力特點和功能定位。

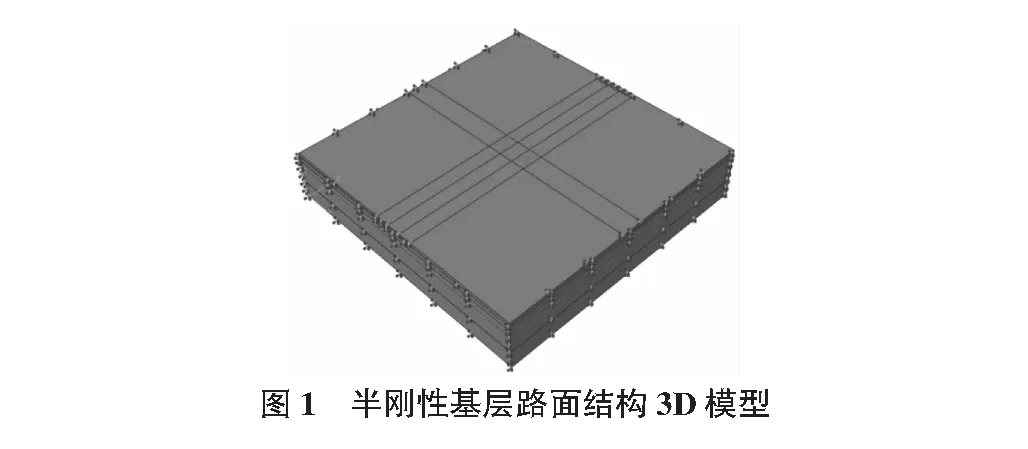

選擇ABAQUS有限元軟件進行半剛性基層路面的力學響應分析,汽車荷載采用單軸雙圓均布荷載,標準軸載為BZZ-100,垂直荷載P=0.707 MPa,當量圓半徑δ=10.65 cm,輪隙間距為1.5δ,荷載中心間距3δ,為便于網格劃分,將圓形均布荷載轉化為邊長為16 cm×23 cm的等效長方形荷載。考慮到水平荷載的影響,層間接觸狀態采用完全連續體,沿行車方向兩端施加縱向及橫向位移約束,地基采用接觸分析中的“Elastic Foundation”模擬溫克勒地基模型,模型如圖1所示。

路面結構力學分析時選取的各層材料類型與厚度參考江蘇省高速公路的典型半剛性基層結構,見表1,其中材料的模量為20 ℃時的抗壓回彈模量,均按照規范的推薦值進行選取。

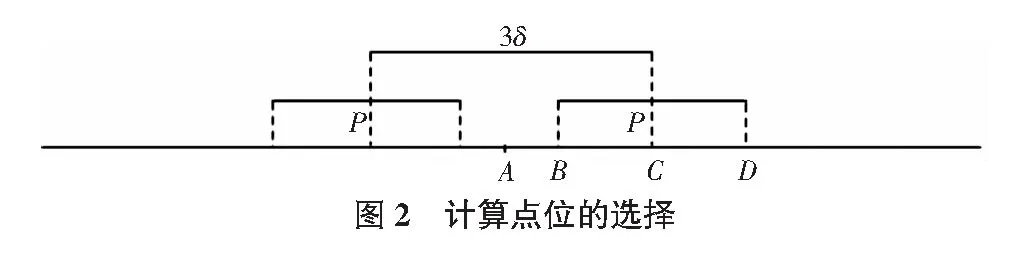

我國高等級公路車轍病害主要是由于混合料抗剪強度不足造成的流動型車轍,因此需分析各結構層的剪應力和剪應變。如圖2所示,分別計算兩輪中心A、內輪跡B、輪中心C和外輪跡D的剪應力、剪應變,并分析它們隨深度的變化趨勢,從而明確各結構層的受力特點。

表1 典型半剛性基層路面結構參數

參數材料模量/MPa厚度/cm泊松比μ上面層AC-16120050.35中面層AC-20110060.35下面層AC-25110080.35基層4.5%水泥穩定碎石1500200.25底基層5%水泥穩定(砂礫+碎石)1300200.25土基400.4

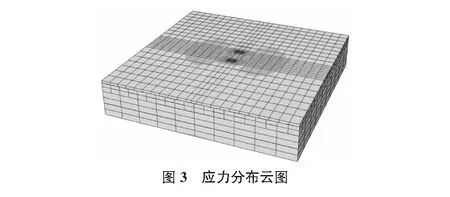

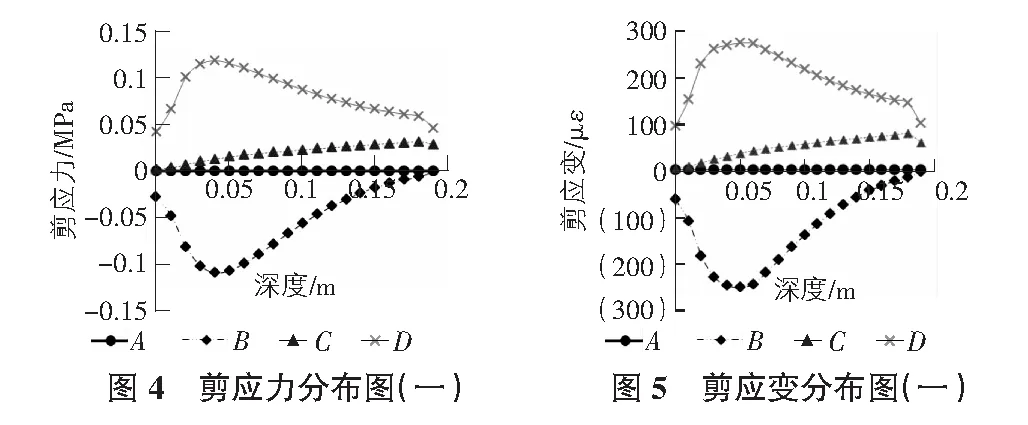

3D模型計算后的應力分布云圖如圖3所示,根據模型的計算結果,A,B,C,D四個點的應力、應變隨深度的變化關系如圖4,圖5所示。

由圖4所示,A點處的剪應力為0,即輪隙中心無剪應力;而B點,即內輪跡處,其剪應力表現為負值,隨著深度的增加,呈現先增大后減小的趨勢,并且應力最大值在路表附近,距路表4 cm處;對于C點而言,即荷載中心處的剪應力,在面層范圍內,表現為逐漸增大的趨勢,在接近基層時,開始減小;而對于D而言,即外輪跡處,其剪應力為正值,并且隨著深度的增加,呈現先增大后減小的趨勢,應力最大值在路表附近,大約在距路表4 cm處;外輪跡D處的剪應力值相對較大,其峰值能夠達到0.118 401 MPa,而內輪跡B處的剪應力最大值為0.109 75 MPa。

由圖5所示,A點處的剪應變為0,即輪隙中心無剪應變;而B點,即內輪跡處,其剪應變表現為負值,隨著深度的增加,呈現出先增大后減小的趨勢,并且應變最大值在路表附近,大約在距路表5 cm處;對于C點而言,即荷載中心處的剪應變,在面層范圍內,表現為逐漸增大的趨勢,在接近基層時,開始減小;而對于D而言,即外輪跡處,其剪應變為拉應變,并且隨著深度的增加,呈現出先增大后減小的趨勢,應變最大值在路表附近,大約在距路表5 cm處;外輪跡D處的剪應變值相對較大,其峰值能夠達到270.834 5 με,而內輪跡B處的剪應變最大值為251.354 με。

綜上,4個計算點位中剪應力和剪應變的最大值都出現在外輪跡處,并且剪應力與剪應變的最大值區在路表附近,大約在3 cm~6 cm處,因此,在以下計算中以外輪跡D點為計算點。

2 BRA改性結構層應用層位分析

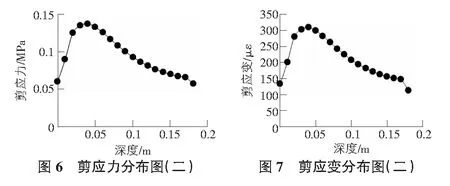

為了比較各瀝青面層對車轍的影響,設各面層厚度均為6 cm,模量均為1 200 MPa,泊松比0.35,在基層和土基的參數不變的條件下,計算D點的剪應力和剪應變,計算結果如圖6,圖7所示。

由圖6,圖7可知,隨路面深度的增加,剪應力、剪應變快速增大至峰值后緩慢減小。4 cm~10 cm(中面層)內,剪應力和剪應變水平大于0 cm~4 cm(上面層)和10 cm~18 cm(下面層)范圍內的剪應力、剪應變。剪應力、剪應變在上面層和中面層增加很快并在中面層內達到峰值,進入下面層后二者緩慢減小。計算結果表明車轍主要產生在中上面層區域。

為了進一步確定BRA結構層的層位,下面對比分析將BRA結構層設置在不同層位的情況。計算時考慮3種情況如表2所示,即單層(上面層,中面層)和雙層(上中面層)。根據課題組研究結果,摻加BRA瀝青混凝土靜態回彈模量可以達到2 000 MPa以上。因此,計算中,BRA結構層的回彈模量值確定為2 000 MPa,上、中、下面層厚度分別取5 cm,6 cm和8 cm(以結構1為例)。

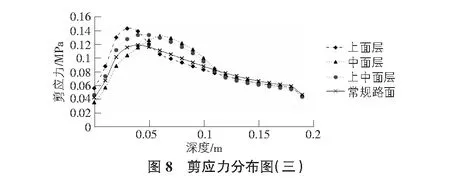

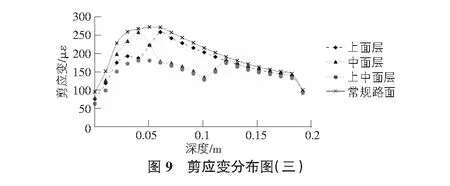

本文通過比較剪應力和剪應變指標,評價了這三種BRA改性路面結構和常規的半剛性基層路面結構的抗車轍性能,實踐結果如圖8,圖9所示。

表2 BRA改性瀝青混合料應用方案

從圖8可以看出,在上面層范圍內,剪應力大小從大到小排列為方案1>方案3>方案4>方案2;而在車轍容易產生的中面層,方案2和方案3差異不大,剪應力均大于方案1和方案4;在下面層中,4條剪應力的曲線幾乎重合,從大到小順序為方案4>方案1>方案2>方案3。因此,從剪應力的比較結果可以看出,使用BRA改性瀝青混合料作為結構層以后,會提高應用層位的剪應力。

從圖9的剪應變分布曲線可以看出,在上面層范圍內,剪應變整體表現為逐漸增大趨勢;在中面層范圍內,方案2和方案3差異較小,均小于方案1和方案4;而在下面層,剪應變的曲線幾乎重合,從大到小的順序與剪應力相同,方案4>方案1>方案2>方案3。從計算結果可以看出,BRA可以減少應用層位的剪應變。

綜合以上分析可以看出,當使用單層BRMA-13作為上面層時,對中下面層的影響較小,表現為中下面層的剪應力和剪應變略微降低,而上面層剪應力有所增加,剪應變則表現為降低,因此可以用于表面層的車轍病害處治。當使用單層BRAC-20作為中面層時,對上下面層的影響較小,表現為上下面層的剪應力和剪應變略微降低,而中面層剪應力有所增加,剪應變則表現為降低,可以用于表面層的車轍病害處治。當使用雙層BRMA-13+BRAC-20作為上中面層結構時,雖然增加了上中面層的剪應力,但是降低了上中面層的最大剪應變,并且四種方案中,方案3即上下面層采用BRA層的剪應變最小,因此在經濟條件允許的情況下,建議使用雙層BRA改性結構層,以獲得更好的抗車轍性能。

3 BRA改性結構層厚度分析

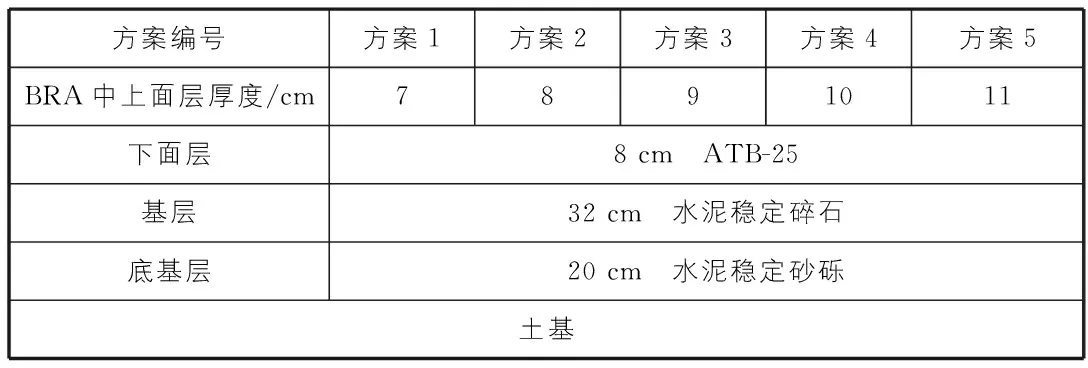

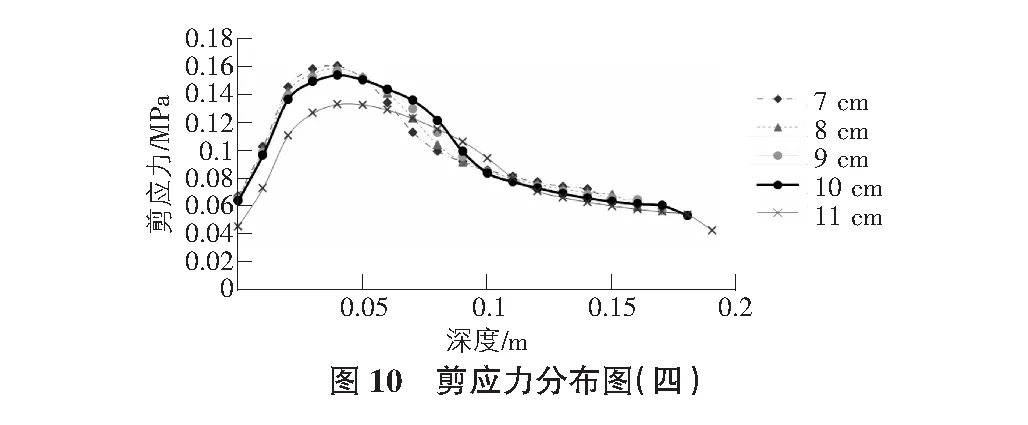

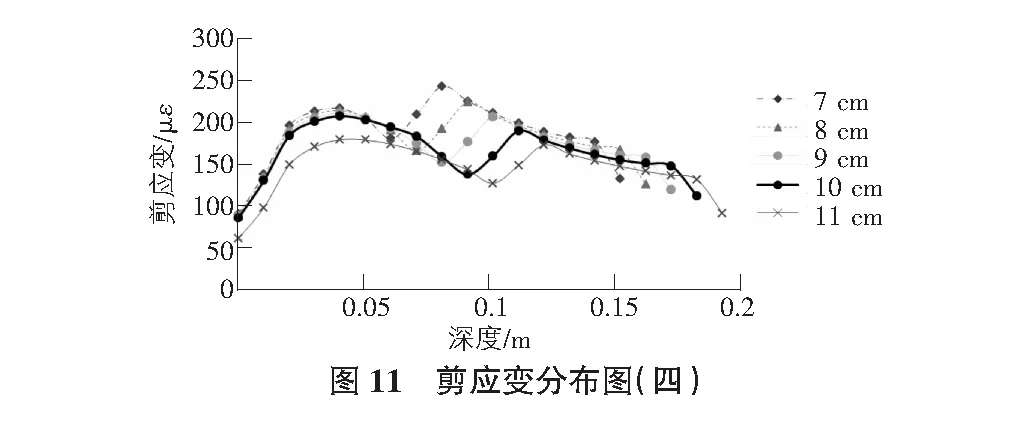

BRA結構層應用于中上面層時,通過改變中上面層的總厚度,分析了幾種路面結構中剪應力、剪應變的變化規律,以確定BRA結構層合理的厚度范圍。計算過程中所選取的BRA改性路面結構如表3所示,BRA改性結構層的模量為2 000 MPa,各結構層厚度和下面層模量按表1取值,其他材料參數不變,計算結果見圖10,圖11。

表3 BRA改性路面結構

從圖10所示,當BRA改性結構層厚度從7 cm增加到11 cm時,BRA結構層的剪應力整體呈現逐漸減小的趨勢,并且下面層的剪應力較為相近,但也呈現略微減少的趨勢。綜上可以看出,BRA結構層厚度的增加可以改善路面各結構層的受力情況。

從圖11可以看出,當BRA改性結構層厚度從7 cm增加到11 cm時,其結構層的剪應變呈現逐漸減小的趨勢,此外下面層的剪應變也逐漸減小,并且剪應變差異明顯;對應BRA結構層厚度為7 cm時,最大剪應變為243.33 με,增加到8 cm,9 cm以后,最大剪應變為224.15 με和206.67 με,厚度增加到10 cm和11 cm時,最大剪應變為189.99 με和173.246 με。因此可以看出,隨著BRA結構層厚度的增加,其剪應變逐漸減小,并且對下面層的剪應變影響較大,BRA改性結構層厚度不足時,會導致下面層的最大剪應變增加,容易在下面層產生車轍變形。根據分析結果,并考慮施工的經濟性,建議BRA改性結構層的總厚度設置為11 cm左右。

4 試驗段方案設計

根據上述分析,本文提出一種巖瀝青高強瀝青路面結構組合如圖12所示。結合上述研究,本文擬在黑龍江北安至富裕高速公路上鋪筑試驗路段,而根據對巖瀝青高強路面結構設計的分析研究,建議在上、中面層使用BRA改性結構層,建議鋪筑0.5 km~1 km的試驗路段,并進行后續追蹤觀測。

5 結語

本文通過BRA改性路面的結構設計分析,得出以下結論:

1)通過模型計算結果表明,車轍病害主要產生在中上面層區域;

2)提出的單層BRA改性結構應用方案,可以明顯降低上面層的剪應變,適用于預防表面層的車轍病害發生;提出的雙層BRA改性結構層應用方案,將BRAC-16,BRAC-20同時應用于路面的上中面層,可以分別減少上中面層的剪應變,并建議厚度設置為11 cm;

3)根據模型計算以及路面結構厚度測算,推薦試驗段施工采用兩層BRA瀝青混合料,推薦試驗段施工長度0.5 km~1 km。

[1] 趙立勇.抗車轍劑在高等級瀝青路面中的應用[J].現代公路,2008(21):20-21.

[2] 劉紅瑛,林 立,任 偉,等.瀝青混合料高溫車轍評價指標的研究[J].石油瀝青,2003,17(4):74-78.

[3] 彭 波,袁萬杰,陳忠達.用車轍系數評價瀝青混合料的抗車轍性能[J].華南理工大學學報(自然科學版),2005,33(12):84-86.

[4] 李小虎,汪云峰,韓 森.重載交通作用下瀝青路面力學響應分析[J].山西建筑,2005,31(5):4-5.

[5] 唐 淦.BRA改性瀝青混合料的室內試驗研究[J].交通科技,2016(2):149-152.

[6] 查旭東,錢光耀,張云帆.BRA改性瀝青混合料AC-13C適宜摻量的研究[J].交通科學與工程,2015,31(2):1-5.