海峽攝影學(xué)校、上邦國(guó)際攝影俱樂(lè)部采風(fēng)團(tuán)走進(jìn)

黃瑋

梅花山自然保護(hù)區(qū)及其毗鄰地區(qū)的開(kāi)發(fā)歷史至少可追溯到3000多年前,現(xiàn)有居民為客家人。保護(hù)區(qū)曾是著名的革命根據(jù)地,也是閩西蘇區(qū)的重要組成部分。

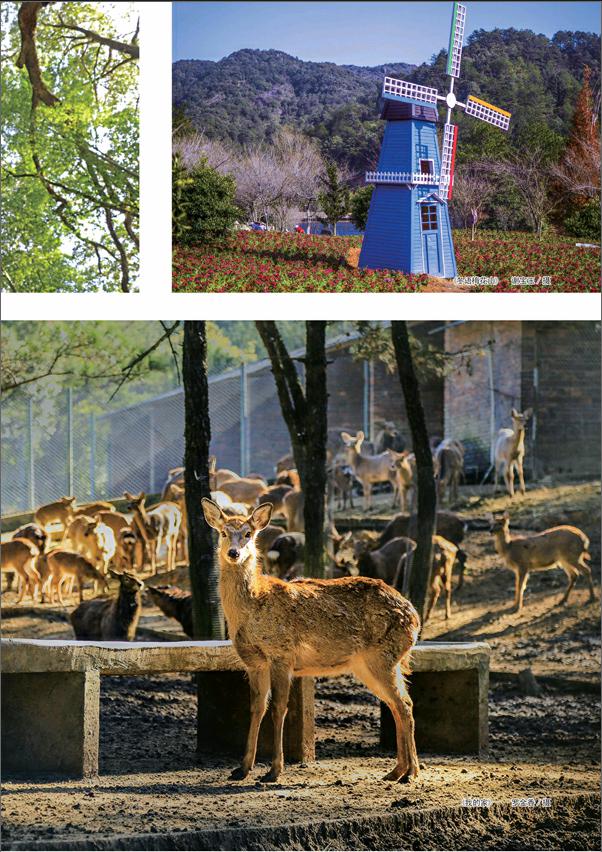

2017年12月7日,為響應(yīng)中國(guó)文聯(lián)開(kāi)展“扎根生活沃土,服務(wù)基層群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)的號(hào)召,福建梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)迎來(lái)一批特殊游客——來(lái)自海峽攝影學(xué)校創(chuàng)作提高班的老師及學(xué)員,他們扛著長(zhǎng)槍短炮,用鏡頭記錄寶山之神奇。在海峽攝影學(xué)校創(chuàng)作提高班班主任、上邦國(guó)際攝影俱樂(lè)部副主席王世民老師的帶領(lǐng)下,40多名采風(fēng)成員應(yīng)梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和紫金銅業(yè)有限公司之邀,開(kāi)始了為期3天的系列采風(fēng)活動(dòng)。

留與子孫后代的凈土

梅花山自然保護(hù)區(qū)是福建梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū),地處中亞熱帶南緣,氣候具有從中亞熱帶向南亞熱帶過(guò)渡的特點(diǎn),是福建三大水系閩江、汀江、九龍江的發(fā)源地,被稱(chēng)為“八閩母親山”。由于地理位置和氣候環(huán)境獨(dú)特,不僅形成龍巖中心城市冬暖夏涼的優(yōu)越氣候,有閩西“天然空調(diào)”之稱(chēng),而且是閩西生物多樣性最為豐富的地區(qū),蘊(yùn)藏著極為豐富的野生動(dòng)植物資源,薈萃許多珍貴的生物物種和新種,被中外生態(tài)學(xué)專(zhuān)家譽(yù)為“北回歸荒漠帶上的綠色翡翠”、“野生動(dòng)物避難所”、“生物物種基因庫(kù)”。尤其是經(jīng)過(guò)中外專(zhuān)家調(diào)查論證,被國(guó)際自然和自然資源保護(hù)聯(lián)盟列在世界十大瀕危物種之首、我國(guó)特有的華南虎,仍在這里生存繁衍,被專(zhuān)家確認(rèn)為是“華南虎現(xiàn)存數(shù)量最多、活動(dòng)最頻繁的區(qū)域”,被稱(chēng)作是“華南虎的故鄉(xiāng)”、“華南虎最理想的棲息地”。

由于梅花山地理位置相對(duì)隔離,歷史上人為干擾破壞極少,因此森林大部份呈原始狀態(tài),是福建為數(shù)不多的生態(tài)保護(hù)相對(duì)完整的區(qū)域,是閩西地區(qū)天然林最集中的地區(qū),在全國(guó)乃至國(guó)際上都享有較高聲譽(yù)。梅花山因生態(tài)保護(hù)完整,具有豐富的生物多樣性而被列為具有國(guó)際意義的世界A級(jí)自然保護(hù)區(qū)之一、“中國(guó)優(yōu)先保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)名錄”和“森林生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)先保護(hù)區(qū)”。保護(hù)區(qū)自成立以來(lái),已接待前來(lái)考察的外國(guó)專(zhuān)家十余批,他們?cè)诳疾烀坊ㄉ阶匀槐Wo(hù)區(qū)后,對(duì)梅花山的生態(tài)環(huán)境大加欣賞,稱(chēng)梅花山是“自然保護(hù)的杰出典范”和“留與子孫后代的凈土”。

北回歸荒漠帶上的綠色翡翠

梅花山自然保護(hù)區(qū)層林迭翠、綠海無(wú)邊。屬于福建閩西南地區(qū)形成的一個(gè)獨(dú)立完整的大斷塊的核心地帶,猶如一顆綠色明珠鑲嵌在北回歸線上,被專(zhuān)家、學(xué)者譽(yù)為“北回歸荒漠帶上的綠色翡翠”。

保護(hù)區(qū)是閩西玳瑁山的主體部分,歷經(jīng)多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng),燕山運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致大規(guī)模的花崗巖侵入,斷裂構(gòu)造的發(fā)育,使地形被切割破碎。溝谷縱橫,起伏較大,河谷深切,形成較多的險(xiǎn)峻和埠截壁。

此外,梅花山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)森林景觀極為豐富,植物種類(lèi)起源古老,中國(guó)特有種類(lèi)多,有全省最大面積的萬(wàn)畝大徑級(jí)杉木林,梅花山青岡林、紅豆杉林、柳杉林等,各木古樹(shù)、珍惜植物遍布;自然景觀奇特,擁有許多的地貌景觀和水文奇觀,是開(kāi)展生態(tài)旅游的勝地。

生物資源基因庫(kù)

梅花山的地理位置、森林生態(tài)、自然環(huán)境具有相對(duì)獨(dú)立性,其大面積的森林資源是各種生物的保護(hù)傘、避難所,區(qū)內(nèi)生物資源豐富奇特,珍稀動(dòng)植物種類(lèi)繁多是天然的基因庫(kù),是生物科學(xué)研究的理想基地。

梅花山保護(hù)區(qū)植物區(qū)系成份復(fù)雜,植被區(qū)系具有中亞熱帶南緣向南亞熱帶過(guò)渡的特點(diǎn),組成典型的亞熱帶森林植被,有亞熱帶常綠闊葉林,針葉林,針、闊、竹混交林,竹林,亞熱帶山地灌叢。屬東洋界的中印亞界偏中北地帶,具有向古北界的中亞過(guò)渡性,蘊(yùn)藏棲息著豐富的野生動(dòng)物,其中列為國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的有華南虎,金錢(qián)豹、云豹、金貓、黑鹿、梅花鹿等42種珍稀動(dòng)物和金斑啄鳳蝶,詹彩臂金龜?shù)日湎±ハx(chóng)。

華南虎的故鄉(xiāng)

1990年,我國(guó)和世界野生動(dòng)物基金會(huì)合作,在閩、粵、湘、贛四省開(kāi)展華南虎資源調(diào)查,在梅花山調(diào)查時(shí)取得重大突破,以確切的證據(jù)和事實(shí)證實(shí)華南虎仍在梅花山生存繁衍,受到國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的肯定和關(guān)注。世界野生動(dòng)物基金會(huì)專(zhuān)家稱(chēng)梅花山是“華南虎現(xiàn)存數(shù)量最多、活動(dòng)最頻繁的區(qū)域”。梅花山還被認(rèn)為是華南虎最理想棲息地。

華南虎是我國(guó)特有虎種,是中華民族高尚、勇猛、威武的象征。但由于歷史原因,華南虎的生存環(huán)境遭到破壞,棲息空間逐步縮小,現(xiàn)處于瀕臨滅絕的邊緣。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)華南虎(野外華南虎和動(dòng)物園籠養(yǎng))總數(shù)不超過(guò)一百只,比之大熊貓更為稀少,更為珍貴。華南虎拯救工程是我國(guó)三大野生動(dòng)物(大熊貓、朱鹮、華南虎)拯救工程之一。目前我國(guó)正把華南虎拯救工程擺上議事日程。于1998年建成華南虎繁育研究中心,籌建中國(guó)龍巖梅花山華南虎園,為保護(hù)閩西典型的生態(tài)環(huán)境和世界最瀕危物種作出貢獻(xiàn)!

閩西的天然“空調(diào)”

梅花山是閩西地區(qū)良好的生態(tài)源。由于森林茂密,地表覆蓋良好,成為閩西重要的水源涵養(yǎng)地,據(jù)測(cè)算,每年可涵蓄降水20933.3萬(wàn)方,每年釋放氧氣4.3萬(wàn)噸,集落粉塵50多萬(wàn)噸;減少地表侵蝕量500多萬(wàn)方。因此,梅花山也是閩西地區(qū)一巨型的空氣凈化器和新鮮空氣制造廠。

梅花山由于山體高大及所處的特定地理位置,形成了典型的亞熱帶濕潤(rùn)山地氣候,因離海洋較近,常受到東南海洋暖濕氣流的影響,加上西北和東南有武夷山脈和博平嶺作天然屏障,對(duì)寒流南下和海洋暖濕氣候入侵起阻擋和截留作用,形成龍巖中心城市冬暖夏涼,氣溫、濕度較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。

梅花山的存在不僅對(duì)龍巖中心城市氣候調(diào)節(jié)起著不可代替的作用,而且對(duì)鄰近地區(qū)的氣候產(chǎn)生巨大影響,由于山體對(duì)冷空氣的屏障作用,使處于梅花山東南側(cè)的雁石溪谷地、永定河谷地及南側(cè)的黃潭河谷地、汀江谷地成為整個(gè)閩西地區(qū)熱量最豐富的地方。

紫金礦山的金色名片

紫金山位于上杭縣城北,有文描述,“怪石嶙峋,聳峙天表,杭川第一名勝”。紫金山五峰峻峭,旭日含輝,夕陽(yáng)倒映,色紫若金,故名紫金山。

據(jù)記載,唐末宋初,上杭紫金山下鐘寮場(chǎng)主要是鐘姓人居住的村落,已經(jīng)有相當(dāng)規(guī)模的村民在紫金山上采金,使用的是傳統(tǒng)的河砂中淘金的方法。北宋欽差、礦業(yè)家郭福安受朝廷敕命,攜帶家眷,率領(lǐng)百名技師、技工,及當(dāng)時(shí)最好的技術(shù)裝備與充足經(jīng)費(fèi),來(lái)到上杭鐘寮場(chǎng),開(kāi)采紫金山金銅礦,每年向朝廷交納近200兩貢金和大量純銅。后因中原戰(zhàn)亂,無(wú)法返回,便帶領(lǐng)家人在現(xiàn)上杭城址開(kāi)基,取名“郭坊村”,世代相傳,故有“未有上杭城,先有郭坊村”之說(shuō)。

據(jù)《郭氏源流譜》《上杭縣志》等資料記載,郭福安在杭開(kāi)基后,生二子,裔孫近五十萬(wàn)人。后裔有遷居江西、四川、兩廣和港澳臺(tái)以及東南亞、美州等地。據(jù)有史可查的明代以后文武進(jìn)士、舉人、知縣、御史等郭福安后裔達(dá)700多人之眾。近代文學(xué)名人郭沫若也是上杭城開(kāi)基始祖郭福安的后裔。

北宋期間由于中原客家不斷南遷,南來(lái)北往不同姓氏的客家人,在郭坊村留了下來(lái),安居樂(lè)業(yè)。隨著人口的集聚,郭坊村也逐漸成為了經(jīng)濟(jì)文化中心。在郭福安開(kāi)發(fā)郭坊村百年后,縣治(城)由鐘寮場(chǎng)遷至郭坊村,就是現(xiàn)在的上杭縣城。

紫金山頂?shù)摹褒埦保瑸樯虾汲鞘缶包c(diǎn)之一,是當(dāng)年開(kāi)采金礦的遺跡,為后來(lái)全面開(kāi)采紫金山金銅礦提供了寶貴的歷史依據(jù)。十九世紀(jì)八十年代上杭縣礦產(chǎn)公司在紫金山初期開(kāi)采時(shí),發(fā)現(xiàn)了無(wú)數(shù)個(gè)古礦洞和溶煉爐遺跡。這些遺跡大部分是北宋時(shí)期郭福安率部開(kāi)發(fā)紫金山時(shí)留下的,郭福安可謂是紫金礦業(yè)的先人,一位古代杰出的礦業(yè)家、冶金家。endprint