美學知識

講解/東方華

一、美學概念

美學是研究自然、人類社會和藝術中美的一般規律的科學。美學也稱為審美學。審美:領會事物的美。

二、美學來歷

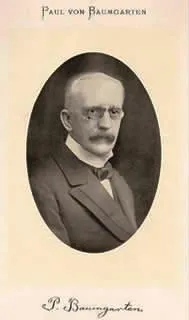

德國哲學家鮑姆嘉通(又譯為鮑姆加登)把人的心理活動分為知、情、意三部分,知是邏輯學,意為倫理學,卻沒有研究情的科學。他經過十五年的研究,于 1750年出版了“Aesthetic”專著,意思為“感性學”,中國翻譯為“美學”,后人把鮑姆嘉通稱為“美學之父”。

三、美是什么?

即美的本質是什么?中外美學家至今尚無結論,但研究方向有三個:①認為美在事物本身,稱為“客觀的美倫”。②認為美不在物,而在于心,在于人的主觀感受,例如:“情人眼里出西施”。此稱為“主觀的美倫”。③認為美不在物,也不在心,而在心與物之間。此稱為“主客觀美倫”。——但是我們可以從美的特征來說明兩點:(1)美是令人愉悅、贊賞和追求的有形象特征的事物。(2)美是真與善相統一的有形象特征的事物。(黑格爾說過:“美只能在形象中見出。”)

四、美的類別

(一)自然美

自然界事物可分為日月雨雪、山水田園、花木蟲鳥三大范疇。

(1)自然美的特點:自然事物特征與人類社會生活及人之思想情性相契合統一。

自然事物何以為美?首先,自然事物具有形象特征,如色澤、形態、聲音及韻質等。而后,這些特征具有與人類社會生活相似性,且能寄寓和表現人之思想情性。例如:天鵝具有潔白的羽毛,色純不染,此特征與人類中的某些純潔有相似之處,且能寄寓和表現人之純潔、善良的情性,因此,人們把天鵝作為純潔、善良、高雅的美來欣賞。

(2)人們對自然美欣賞的演變:在原始社會,人類就認知到自然界是美的,不過,人們只是從“致用”來欣賞。到了周朝以后,人們對自然美從“比德”方面來欣賞。例如:孔子樂于看山觀水,是因為山水體現著仁、智的德行:“孔子登東山而小魯,登泰山而小天下。”(見于《孟子·盡心上》)孔子又喜歡松柏,曰:“歲寒,然后知松柏之后凋也”(見于《論語·子罕》)孔子以松柏喻指人的情操。

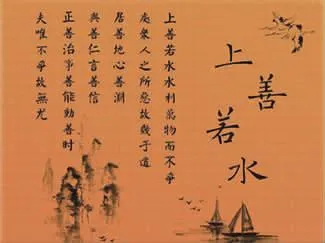

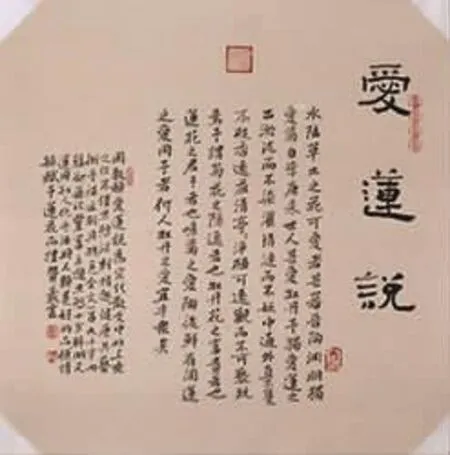

又如:老子也喜歡觀水,是因為水體現著善的德行:“上善若水,水善利萬物而不爭。”(見于《老子》)再如:周敦頤以“蓮之出淤泥而不染”來喻指和表現自己的潔身自好。

到了魏晉南北朝時期,人們游山觀水成為一種時尚,且從“暢神”的角度來欣賞,認知到自然美不僅可以愉悅、陶冶情性,而且可以舒暢胸懷。王羲之游蘭亭時,見到茂林修竹,清流急湍,極感可以“游目騁懷,足以極視聽之娛。”(見于《蘭亭集序》)一生游歷名山大川的山水畫家宗炳在老年多病不能遠游時,便終日沉醉于山水畫中,為“臥而游之”。大量的山水詩畫即出現在這時,從而和現代人欣賞自然美接近起來。

(3)結語:自然事物本無所謂美,只是因為人們從“比德”和“暢神”即游目騁懷、陶冶、寄寓和抒發情性之主觀愿望出發而使自然事物具有了美的特征,因此,自然物象也就在中國古代人的美學思想中升華且確定為“意象”審美范疇,且在古典詩詞中升華為“意象”。如此而知:美不在物,也不在心,而在心與物之間,即主客觀的統一。

(二)人類、社會美

人是美的中心,有外在美與內在美及氣質美之分。

(1)〔外在美〕:指人的形體、容貌、服飾、行為、語言等。四肢勻稱、色澤鮮明、五官端正構成人的形體自然美。男子健壯直線體現陽剛之美,女子豐腴曲線體現陰柔之美。服飾、發式構成人的裝飾美。舉止、動作構成人的行為美。健康、精煉、文雅構成人的語言美。

(2)〔內在美〕:指人的思想、情感、志趣、性格、才學、道德、理想等。

(3)〔氣質美〕:指人與生俱來(生物特征)與后天環境、文化及情志生活所形成的從外部表現出來的一種特質:①較穩定的個性特征,如活潑、直爽、沉靜等。②指人的風格氣度。在這里,主要指一個人因長期的文化、情志生活所形成的一種風格氣度。即讀書(包括旅游)與深入思考(認知世界)的人能具有的富有風華且拔俗而雅的氣質美,所謂“腹有詩書氣自華”,其原因是“臉孔就靠一個人內在累積,逐步被變成與往日不同的形貌”。例如:當我們早晨照鏡子,你隱約而見自己的形貌、容度發生著與往日不同的變化。

氣質女詞人李清照

(4)〔社會美〕:諸葛亮“鞠躬盡瘁,死而后已”就是一種社會美的形象特征。

死而后已 鞠躬盡瘁

(三)藝術美

藝術是用形象來反映現象但比現實有典型性的社會意識形態。

(1)藝術的類別:藝術的類別包括文學語言藝術、表演藝術、造型藝術等。

(2)藝術美的特點:

①情感性:情感是藝術創作的內在因素,貫穿在創作過程,并滲透與表現于藝術形象之中,所謂:“情動于中而形于言,言之不足,故嗟嘆之;嗟嘆之不足,故詠歌之;詠歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”(見于漢代《詩大序》)

②形象性:形象是藝術的外在特征。藝術是以感性的形式反映世界與人之內心,凡是在藝術作品中出現的感性形式都稱之為藝術形象。如人物形象、意象、意境等。藝術形象能表現人之感情,使人想起人及人的生活,因此具有藝術感染力。

③審美性:藝術作品帶給人之審美的愉悅感,使人獲得美的享受,且能陶冶人之情性。