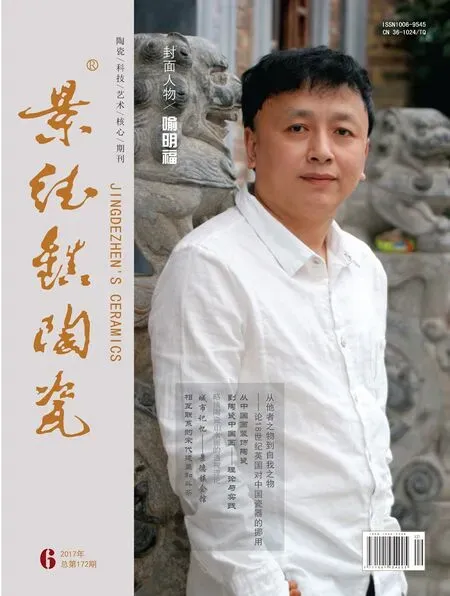

試談梅瓶的發展與文化內涵

/劉源源

一、陶瓷梅瓶的器型發展概況

許之衡在《飲流齋說瓷》中,對梅瓶作出了具體分析,他指出:“梅瓶口細而項短,肩極寬博,至脛稍狹窄,于足則微豐,口徑之小僅與梅之瘦骨相稱,故名曰梅瓶也。”

宋代時期無論是南、北窯都制作過梅瓶,梅瓶的姿態以不同的工藝手法和不同的紋飾特點得以呈現。宋代梅瓶的器身中線偏上,造型風格高聳挺拔、亭亭玉立,體現了優雅、挺拔的特點,這與宋人儒雅的風度與雅致的審美偏好是息息相關的。

元代的梅瓶品種主要是青花梅瓶,同時還有青白釉、藍地白花、釉里紅梅瓶。元代的梅瓶較于宋代來說,器身體型更大,胎體更為厚重,顯得更加飽滿、雄渾,體現了元代游牧民族粗獷、豪放的性格。

明代開始,“天下窯器所聚,至精至美之瓷,莫不出于景德鎮。”明代,朝廷在景德鎮設立了御窯廠,專造御瓷以供朝廷皇宮使用,全國其他產瓷區基本上停止了制作梅瓶,景德鎮梅瓶一枝獨秀。梅瓶在這一時期器型上變得肥矮豐滿,線條更加飽滿有力,呈現出敦厚、端莊的形象特征。

清代的景德鎮瓷器以波浪形發展,發展水平出現不平衡的趨勢。梅瓶在這一時期主要作為陳設品,用來插花欣賞。作為統治者玩賞的工藝品,在尺寸上較于前朝更為小巧,工藝更加精致,器身線條流暢,舒緩,體現了清新、秀美的特點。

二、梅瓶所承載的酒文化與喪葬文化

經濟的發展,糧食的富足,釀酒技術的不斷進步使得中國古時候就有穩定的酒的生產。酒在社會上的流行在一定程度上也促進了酒具的發展,酒與酒器的相輔相成形成了獨具中國韻味的酒文化。美酒配美器,酒具是美酒的衣裳,不但可以為美酒增色,也是中國酒文化的重要載體之一。

眼觀酒色,舌品酒醇,鼻聞酒香,耳聽酒斟已經不能滿足酒客們的需要,酒桌上酒器的精美與恰到好處的搭配也愈發得到重視。由此,梅瓶作為使用性與藝術美感兼具的器物,自然深受人們的喜愛。

過去,人們常常將死亡看做是通往另一個世界的過程,因為對喪葬也極為重視,并且形成了形式多樣的喪葬風俗。將死者生前所用的,或者是特別制作的器物與死者一起埋葬是為了能夠讓死者在另一個世界過得更好。

隨葬品就這樣應運而生。隨葬品的數量與物品種類有明確的規定,以此體現死者生前的社會、經濟和政治地位,有明顯的貴賤尊卑的區別。在明朝時期,青花梅瓶作為陪葬品有明確的規定,若非皇族人,無論官居幾品皆是不能有梅瓶隨葬的。隨著社會發展,梅瓶漸漸脫離喪葬制度的制約,開始作為彰顯墓主身份的一種陳設品隨葬,上至帝王下至功臣權貴都有梅瓶的身影。由此可以見得,在古時候梅瓶是倍受重視的。

三、梅瓶的收藏與藝術價值

南京博物館內有件赫赫有名的鎮館之寶,元青花“蕭何月下追韓信紋梅瓶”,就是典型的陪葬器物。

很多人以為2005年倫敦佳士得以折合人民幣2.3億,按當日國際牌價可購買2噸黃金的價錢拍出的,創造了中國藝術品世界最高競拍紀錄的“元青花鬼谷子下山圖罐”是中國陶瓷藝術品的第一,其實不然,這件“蕭何月下追韓信”梅瓶無論從文物還是藝術價值來說,都比“鬼谷子下山”有過之而無不及。

中國藝術研究院美術研究所副研究員子仁花費15年時間寫就《中國梅瓶研究》這一著作,在他看來,梅瓶從審美意象轉變成一種器物名稱,是不斷附加文化概念,慢慢選擇的結果。而古陶瓷鑒賞家樓鋼則認為,梅瓶功能發生變化的背后,是梅瓶作為成功藝術品的體現。

梅瓶的原始功能是實用酒具,但是在歷史漸進的過程中,人們逐漸發現梅瓶形制的美感,因此在日常的生活過程中逐步將梅瓶的觀賞功能不斷強化,在數百年以前就已經完全演變成為了觀賞性的瓷器,一般用于插花,普遍會插上臘梅、蓮花等。

梅瓶的造型不僅僅滿足了人們實際的使用需要,同時在不斷發展的過程中,人們對梅瓶不斷地進行藝術加工,實現了功能性與藝術性雙臻的妙處。這小小器物背后的大文章自然足以讓人垂涎千年。

一個成功的藝術品,不光是藝術家創作出來,而且附加了藝術家自己的意念,更是能夠獲得觀眾的共鳴,同時能夠感染打動觀眾,引起每一個觀眾不同的感受與解析,從這個角度講,梅瓶是成功的藝術品。

四、結語

古代工匠只是把梅瓶打造成一個實用陶瓷,隨著使用者賦予其更多的文化內涵,從而逐漸地演變成為今天的梅瓶,它早已摒棄了最初的功能,每一個獨立的個體去欣賞梅瓶的時候,往往會生發不同的感受,而在梅瓶中附加上不同的其他元素,則又往往體現出主人的審美情趣或者精神內涵。

[1]朱廣宇.中國古代梅瓶的設計藝術思想[J].大連大學學報,2006(3):27

[2]高玉龍.從元青花四愛圖梅瓶談藝術的目的[J].美與時代.美術學刊.2015.1

[3]新快報.梅瓶是成功的藝術品:實用、禮儀、審美三大功能[J].新浪收藏.2017