城市水文監測站網規劃及城市降雨徑流研究探析

師戰偉

(遼寧省鞍山水文局, 遼寧 鞍山 114039)

1 水文站網發展歷程、現狀及存在問題

1.1 發展歷程

1934年偽滿交通部理水司理水調查處在沈陽地區設立3個水位站,渾河的沈陽水位站、遼河的巨流河水位站和石佛寺水位站、遼河支流柳河的新民水位站。1935年沈陽水位站改為水文站。

新中國成立后,人民政府大力興修水利和經濟建設,水文站網得到迅速發展。1951年遼寧省水利局在秀水河設立公主屯水文站,1955年遼寧省水利局在遼河設立馬虎山水文站,1959年遼寧省水利電力廳在滿堂河設立東陵水文站,是渾河流域滿堂河下游控制站。從20世紀50-60年代,沈陽市水文站網發展迅猛,在渾河和遼河的支流也設立了水文站。

近幾年來,隨著政府對中小河流治理及山洪災害防治的日益重視,沈陽市進行了大規模的水文站網建設,增設了大量的雨量站和部分水文水位站,2015年末新建6個水文站、7個水位站、58個雨量站。

1.2 水文站網現狀

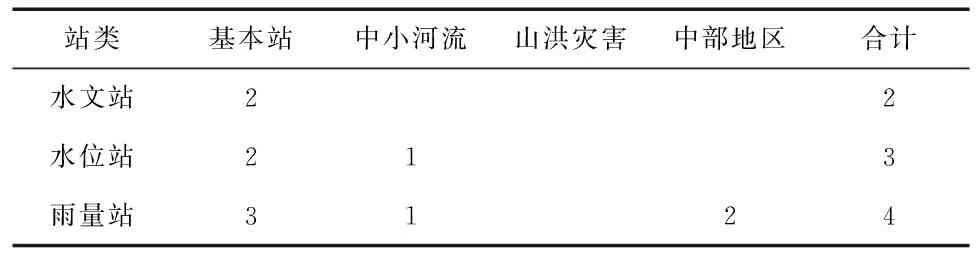

經過多年水文站戰網規劃和優化調整,沈陽市目前已經形成了監測站網項目較為齊全、布局比較合理的水文站網。截止2015年,沈陽市現有水文水位站23個,其中基本水文站10個,(其中有2處水文站位于規劃區內),“十二五”中小河流新建水文站6個,水位站7個;雨量站121個,其中國家基本站44個,中小河流一期52,中小河流二期6 個,中小型水庫預警系統17個,中部地區4個;地下水站144個;墑情觀測站15個。規劃區內現有水文站網統計表見表1。

表1 規劃區內現有水文站網統計表

1.3 存在問題

水文監測項目不全、站網布局不夠完善,與沈陽市經濟社會發展和水資源管理、防洪排澇、水環境等總體要求不相適應。

隨著沈陽市社會經濟的快速發展,城市化進程的加快,防洪減災、水環境凈化對水文提出了更高、更新的要求。且隨著城市規模的不斷擴大,城市人口的不斷增加,洪澇、水污染災害造成的損失也越來越大。沈陽市雨量站網密度為1/100km2,遠未達到《城市水文監測與分析評價技術導則》規定的布設密度要求(大城市雨量站布設密度為6-12站/100 km2);城市蒸發站尚無一處;現有的水文站網布局僅能滿足遼河、渾河及支流防洪的需求,遠不能滿足城市防洪需求。因此,沈陽市水文站網迫切需要補充和完善,站網功能需進一步拓展。

2 水文站網規劃方案

城市水文站網建設是做好城市工作基礎,城市水文站網布設應與經濟社會發展和水資源管理、防洪、水環境等總體要求相適應。

本次站網規劃是按照沈陽市經濟社會發展的總體布局,以滿足沈陽市城區防洪排澇、水環境對水文信息的需求為主要目標,本著充分利用現有站網,避免重復建設,突出重點,協調發展;兼顧當前與長遠需求,并適度超前的原則而開展的沈陽市城區水文站網規劃。

規劃以《城市水文監測與分析評價技術導則》(修改稿)為依據,結合沈陽市經濟社會發展要求,在對現有水文站網及沈陽經濟社會、市政建設、水利工程、河道治理等基礎資料綜合分析的基礎上,重點針對城市防洪排澇進行全面合理的水文站網布局,按照有關標準規范,借鑒國內的先進經驗,提出建設設施設備完善、技術先進的各類水文監測站點規劃方案。

本次站網規劃成果為:新建雨量站10處,以沈陽水文站為中心站,由水文局巡測隊承擔。城市水文監測站網將隨著沈陽市城市建設發展不斷進行優化調整。

雨量站通過對降水信息的實時監測,能夠及時準確地提供全市范圍內的降水情況,確定暴雨中心,降水強度,及時報送城防辦,為城區防汛應急提供決策依據。

本次雨量站網規劃,在均勻布設的基礎上,結合沈陽城市規劃適當加密暴雨易發區、重點防洪流域雨量站點,根據沈陽市自然地形地貌及城市下墊面特點,選擇有代表性區域合理增設站點,以滿足城市防汛、城市水文分析計算、水文規律研究的需要。本次規劃新建雨量點10處。

新建雨量站根據實際情況采用一體化桿式雨量裝置或簡式雨量裝置,雨量測驗設施設備包括翻斗雨量計和雨量自動測報系統等。雨量信息采用自動監測方式,具有現場存儲和無線傳輸功能,已達到雨量自動采集、存儲、傳輸的目的。條件允許時可建設雨量觀測場,場內安裝觀測降水、蒸發、墑情等監測設施設備。

表2 雨量站主要儀器設備配置表

3 城市水文應急監測

以沈陽水文站為中心,成立城市水文水文監測隊,開展水文巡測,配備應急監測設施設備,主要包括水質監測車、流速儀、全站儀、測繪設備、筆記本電腦等生產必須設備。

城市水文應急監測,應編制城市水文應急預案,加強動態監測,再多雨期間提高戒備,加強值班,密切監視天氣和水雨情變化,強化監測與分析預警能力,發揮水文尖兵作用。城市水文應急監測儀器設備配置見表3。

表3 城市水文應急監測儀器設備配置表

4 水質站網發展歷程、現狀及存在問題

4.1 發展歷程

在2012年前我市水資源質量監測有13個重點水功能區,地表水水質監測站5個(基本站5個),共有地下水水質監測站7個。全市入河排污口10個。排污口監測只為滿足發布水資源公報的需要,每年監測二次,全部送到省水環境中心化驗。遼寧省水環境中心沈陽分中心經2012年9月省局批復,于2013年成立,同年10月完成化驗室改造,2014年7月遷至改造后沈陽分中心。工作量逐年遞增,在工作實踐中,隊伍得到了鍛煉,人員整體業務水平得到了較快提高,應急反應能力有了很大提升。

水功能區劃調整工作是水資源保護和水污染防治工作的基礎性工作。沈陽地區地域廣闊、情況復雜,作為全局一項重要工作,由水質科組織,全局參與,與沈陽市水利局多次溝通,經過一個多月的外業調查,近兩個月的內業分析整理工作,現已完成《沈陽市水功能區劃調整報告》的編制。

4.2 站網現狀

沈陽地區有水功能區控制斷面36處、常規地表水監測斷面7處、常規地下水監測11處、排污口監測斷面46處、河湖健康生態供水監測斷面17處水質監測任務;完成了生態供水水質和灌區稻米米質監(檢)測、大伙房輸水工程水質監測、國家水體污染控制與治理重大專項水質監測等工作。

4.3 存在問題

水文監測項目不全、站點布局不夠完善,與沈陽市經濟社會發展和水資源管理、水環境等總體要求不相適應。

隨著沈陽市社會經濟的快速發展,城市化進程的加快,水環境凈化對水文提出了更高、更新的要求。且隨著城市規模的不斷擴大,城市人口的不斷增加,水污染災害造成的損失也越來越大。沈陽市城區湖面水質監測還是空白,因此,沈陽市水文站網迫切需要補充和完善,站網功能需進一步拓展。

5 水質站網規劃方案

水質站點通過對水庫、湖面的實時監測,能夠及時準確地提供市區范圍內的水質情況。

水質站點規劃,在均勻布設的基礎上,結合沈陽城市規劃適當加密與人民息息相關的污染易發區、重點水面水環境水質站點,根據沈陽市自然地形地貌及城市下墊面特點,選擇有代表性區域合理增設站點,以滿足城市水環境、城市用水分析計算、水文規律研究的需要。本次規劃新建水質站點15處。

在完善常規水質監測的基礎上,大力提高水質監測系統的機動、快速反應能力和自動測報能力,實現重點地區、重點水域和供水水源地的水質自動監測。對本地區水質監測評價信息進行系統的分析、合理的分類和組合,建立統一的信息存儲交換標準,構建各種專業應用系統,提高數據傳輸和分析效率。通過進一步優化水質監測站點布局,加強水質監測能力建設,逐步開展水生態環境監測、遙測等。采用先進的計算機手段,通過規范化的信息管理,實現全區水質監測數據的共享和傳輸,滿足各級水行政主管部門及社會公眾對水質信息的需要。提高對突發、惡性水質污染事故的預警預報及快速反應能力,判斷發展趨勢及成因分析。對重要決策及常規管理提供信息支持,為管理部門提供多方位、多側面準確、快捷的信息服務。

1)對城區湖面、水庫水文要素及時監測,能全面開展常規監測和一些特殊的監測項目,并且能應付一些突發水事件的監測工作。

2)為城市水環境、運河調度、城市景觀提供數據。最后形成南運河水環境用水調度報告。

6 城市降雨徑流研究

隨著經濟社會的發展,城市化進程的加快,土地利用方式發生了很大的變化,如清除數目樹木,平整土地,建照房屋街道以及整治排水河道,興建排水管網等,使城市的下墊面條件發生了很大變化,降雨徑流關系也隨之改變,傳統的理論已經無法準確描述城市化后的產匯流機理。城市化對流域下墊面的改變主要表現在不透水面積的增加和河道斷面流速的改變兩個方面,天然下墊面一般植被良好,下滲能力較大,但城市化使得天然徑流過程具有城市特性的徑流匯流過程。隨著沈陽市水文監測資料的積累,通過研究揭示下墊面變化對沈陽市降雨徑流關系的影響,并定量描述和評價影響程度,對于沈陽市產流區的暴雨洪水預報、區域水循環機理及水資源規劃、水資源統一管理調度等方面都有著重要的理論指導意義和推廣應用價值。

城市化改變了流域的自然情況,硬化面積顯著正大,明顯的改變了降雨徑流的自然狀態。為了探討城市化的降雨徑流規律,我們擬在沈陽市城區選擇滿堂河小流域面積站-東陵水文站進行降雨徑流研究。

東陵水文站于1959年由遼寧省水利電力廳設立,是渾河流域忙牛河下游控制站,是省重點小流域集水面積試驗站。集水面積57.1km2。該站位于沈河區馬官橋,E123°35′,N41°49′,主要測驗項目有:水位、流量、比降、降水、土含、水文調查、普通測量、水情拍報等。 “十二五”期間進行了測驗斷面固化,安裝了自己水位計。該站為基本水情站,負責向省防、市防發水情電報。

在城市建設、規劃、城區水資源調查評價東陵小流域面積站發揮不可替代的作用,因此,研究滿堂河東陵小流域面積站降雨徑流關系對于沈陽市產流區的暴雨洪水預報、區域水循環機理及水資源規劃、水資源統一管理調度等方面都有著重要的理論指導意義和推廣應用價值。沈陽市城市降雨徑流實驗與研究建設項目見表4。

表4 城市水文應急監測儀器設備配置表

[1]劉根華,張紹軍.石家莊市城市水文問題的思考及對策[J].水文,2011(02):93-96.

[2]浦同信.曲靖市中小河流水文監測站網的布設與功能分析[J].人民珠江,2012(04):12-14.