二維金屬鉻酞菁應力作用下的能帶及磁性調制

院凌翔 吳苗苗

摘 要:運用第一性原理計算的方法,對二維金屬Cr酞菁小應力作用(-4%-4%)下的電子結構調制及磁性變化進行了研究,通過穩定構型附近的應力搜索發現,拉應力比壓應力更適于調控能帶,3%拉應力下帶隙達到了0.27eV,小應力作用下對金屬酞菁的磁性幾乎沒有影響。

關鍵詞:二維金屬;酞菁;結構;磁性

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.252

0 前言

酞菁是一種傳統染料,但因其優異多樣的光電特性而再次進入人們的視野[1,2]。酞菁是二維大環共軛電子體系,在酞菁的苯環上引入不同的支鏈,由于取代基的個數和種類不同可形成各式各樣的酞菁化合物,被廣泛用于非線性光學[3],光電器件[4,5],液晶材料[6],電致變色[7]等領域。環內側與鐵,鈷,鎳,銅和鋅等過渡金屬元素配位后形成酞菁金屬化合物,即金屬酞菁。石墨烯的大受追捧,也引發了類石墨烯結構的二維金屬酞菁研究的火熱,2011年Abel M等人率先在實驗上合成了單層的鐵酞菁平面[8],同年Jian Zhou等人從理論計算角度,分析了Cr-Zn基的電子結構和磁性性質[9]。2013年Jian Zhou等人在此基礎上進一步研究了鹵素原子吸附對鉻酞菁,錳酞菁和鐵酞菁的磁性影響[10]。然而目前,對于應力作用下二維金屬酞菁的電子結構及磁性研究還是空白。本文用第一性原理計算的方法,對應力作用下二維金屬Cr酞菁的電子結構及磁性進行了研究。

1 計算方法

本文中采用的是基于自旋極化密度泛函理論代碼包Vienna ab initio simulation package(VASP),以平面波基組展開的PAW贗勢,廣義梯度近似GGA下的PBE泛函。計算時平面波展開的截斷能為400eV,迭代能量收斂精度10e-4eV,Hellman-Feymann力收斂精度為0.01eV/埃。由于在強關聯體系下電子之間相互作用不能忽略,因此我們采用GGA+U的方法對非局域s,p軌道電子仍采用GGA,對過渡金屬(Cr,Fe,Mn)的d軌道采用庫侖相互作用修正,其中電子庫侖關聯能(U)為4eV,電子交換關聯能(J)為1eV。為了消除酞菁相鄰層間相互作用的影響,在二維酞菁層間加入厚度為20埃的真空層。布里淵區采用Monkhorst-Pack高對稱特殊K點的方法,即г(0,0,0),χ(0,,0),М(,,0),網格密度為9×9×1,以上所有的計算都在倒易空間中進行。

2 結果分析

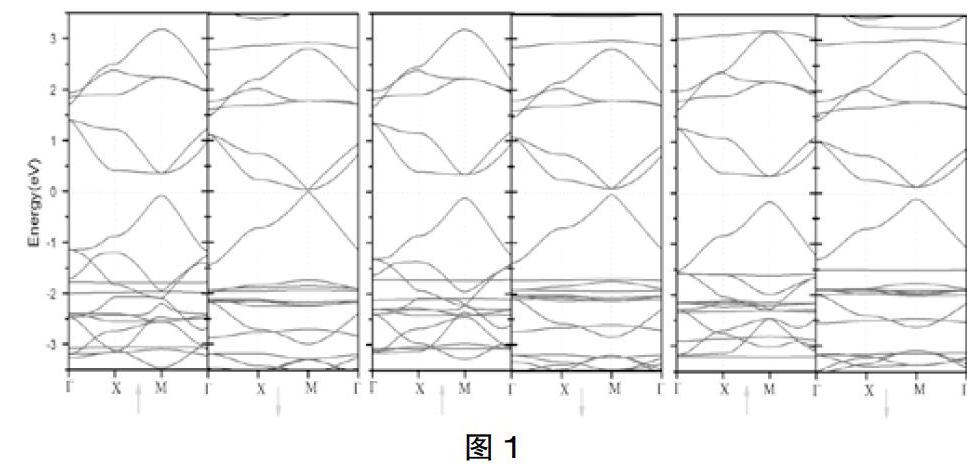

經過多次優化,得到穩定的酞菁結構模型,體系在a,b方向上周期性延伸。材料的軸向應力可分為單軸應力和雙軸應力,本文只考慮X,Y方向上的雙軸拉伸和壓縮。在穩定結構-4%~4%范圍內,以步長為1%應力進行搜索,在-2%~3%內提高精度,增加密度至0.5%每間隔,得到能量與應力關系,相較于拉伸應力,金屬Cr酞菁對擠壓應力更為敏感,壓應力2.5%左右,能量變化已經超過單位1eV,而拉應力接近4%時才超過。壓縮2%比拉伸3%影響更顯著,晶格畸變明顯,能量變化劇烈。經過粗精度計算,我們分別選取了2%壓縮和3%拉伸體系,與無應力下Cr金屬酞菁進行了比較。電子結構中,以高對稱點г、χ、М為路徑作能帶圖。可以看出,無應力下能帶圖結果與文獻中報道比較吻合,說明計算精度和過程準確可靠。Cr金屬酞菁無應力作用下,帶隙類型為直接帶隙,能隙值為0.13eV,有助于電子的躍遷,對制造電子器件擁有材料先天優勢,磁矩為4.0006。在X,Y方向施加2%的壓應力,能隙減小至0.02eV,接近閉合,價帶頂貫穿了費米能級,磁矩為3.9996。3%的拉伸應力下,能隙展開至0.27eV,調控效果略優于壓應力,磁矩為4.0016,基本無變化。值得注意的是,無論是拉應力還是壓應力,帶隙均為直接帶隙,價帶頂和導帶底均在自旋向下的高對稱點M(0.5 0.5 0)點取到,類型未發生變化,對自旋向上的能帶影響微弱。

3 結論與展望

金屬Cr酞菁對于壓應力更為敏感,壓應力比拉伸應力對體系結構影響也更大,容易產生晶格畸變,原子位移。而且壓應力對能帶的調控效果不如拉伸應力作用直接,范圍大。金屬Cr酞菁的帶隙主要由自旋向下的電子限制,施加應力對于自旋向上電子影響不明顯。金屬Cr酞菁體系呈現鐵磁性,較小應力作用下,鐵磁性基本不受影響。

金屬酞菁的種類有很多,結構類似性質卻不盡相同,由于篇幅有限,本文只研究了金屬Cr酞菁,在雙軸應力的能帶結構和磁性變化。單軸以及雙軸拉伸下其他金屬酞菁,結構穩定性分析等等都需要繼續深入研究。

參考文獻:

[1]徐明生,季振國,闕端麟等.回顧與展望:酞菁及其應用[J].材料科學與工程,1999,17(02).

[2]李戰強,李祥高,李健等.酞菁類光電材料研究新進展[J].有機化學,2013(33):891-904.

[3]V.V.Borovkov,J.M.Lintuluoto,M. Fujiki,Y.Inoue,Temperature Effect on Supramolecular Chirality Induction in Bis(zinc porphyrin)[J].J.Am.Chem.Soc.2000,122,4403-4407.

[4]R.Zeis,T.Siegrist,C.Kloc,Single-crystal field-effect transistors based on copper phthalocyanine[J], Appl. Phys. Lett.2005,86(02):022103.

[5]J.Zhang,J.Wang,H B Wang,et al.Organic thin-film transistors in sandwich configuration[J].Appl.Phys. Lett.2004,84(01):142-144.

[6]張瑩.三明治型酞菁類配合物的液晶性質研究[D].濟南:山東大學,2009.

[7]徐娜,沈曉東,崔升.電致變色材料的研究進展及發展前景[J].稀有金屬,2010,34(04):610-617.

[8]M.Abel,S.Clair,O.Ourdjini,M.Mossoyan,L.Porte.Single Layer of Polymeric Fe-Phthalocyanine:An Organometallic Sheet on Metal and Thin Insulating Film[J].J.Am.Chem.Soc.2011,133, 1203-1205.

[9]J.Zhou,Q.Sun.Magnetism of Phthalocyanine-Based Organometallic Single Porous Sheet[J].J.Am.Chem.Soc.2011, 133,15113-15119.

[10]J.Zhou,Q.Sun.Absorption induced modulation of magnetism in two-dimensionalmetal-phthalocyanine porous sheets[J].J. Chem.Phys.2013,138(204706),1-7.

項目支持:國家自然科學基金項目“新型超鹵素團簇結構設計原理與應用的計算模擬研究”(項目編號:11404395)

*為通訊作者。