城市形象設計中的增強現(xiàn)實芻議

程亞軍+陳平+李成仁

摘 要:城市形象是公眾城市自然風貌與特色建筑及其歷史文化內(nèi)涵的整體印象。文章探討了增強現(xiàn)實(AR)應用于城市形象設計的工作流程,結(jié)合黃鶴樓展現(xiàn)增強現(xiàn)實在城市形象設計中的前景與趨勢。

關鍵詞:城市形象;增強現(xiàn)實;城市空間;三維注冊

城市形象,是一個城市給予公眾的綜合印象、整體觀感以及總體評價,是城市自然風貌特征、城市整體視覺、歷史文化的傳承和延續(xù)所構成的城市特質(zhì)綜合表現(xiàn)。這種城市特質(zhì)會給公眾帶來鮮明生動的印象,從而形成對城市形象的強烈認同感。城市形象,依據(jù)一座城市的外在實體存在與內(nèi)在文化底蘊,從城市發(fā)展理念、城市規(guī)劃設計與城市形象設計三個方面予以實踐,其中城市形象設計是前兩者的形象化、符號化與象征化,包括城市自然景觀的形象化,城市建筑標志物的符號化,城市歷史文化與精神面貌的象征化。

城市形象設計展示方式,通常有城市模型、城市效果圖、三維動畫、虛擬現(xiàn)實交互等。其中,城市模型將城市自然風貌的整體或局部按照一定比例縮小,形成實體模型,公眾雖然可以體驗城市環(huán)境空間,但是無法實時感受其文化內(nèi)涵;城市效果圖只能提供平面的、靜態(tài)的視覺體驗;三維動畫可以向公眾提供動態(tài)的視覺展示,但是缺乏實時的交互性;虛擬現(xiàn)象交互雖然實現(xiàn)了實時的交互性,但是模型過于虛擬化,變形失真嚴重,缺乏實質(zhì)感。這就意味著,城市形象設計必須提供一個充滿實質(zhì)性的實體存在,讓公眾在實時探索城市實體的同時,能夠?qū)崟r感知城市的文化內(nèi)涵。因此,城市形象設計必須要求滿足四大特性:動態(tài)性、實時性、交互性、實質(zhì)性。因此,本文從增強現(xiàn)實技術的概念和特征著手,探討在城市形象設計中引入增強現(xiàn)實技術的優(yōu)勢和方法,并提出了基于增強現(xiàn)實技術,以實現(xiàn)以上四大特性的要求。

一、增強現(xiàn)實的基本概念與特征

20世紀50年代,美國工程師Morton Heilig致力于研制感知模擬器時,探索了現(xiàn)實與顯示融合的可能途徑。至1990年,為了開發(fā)組裝整理電路板布線系統(tǒng),波音公司的工程師Tom Caudell,研制出了頭戴式顯示系統(tǒng),增強現(xiàn)實(Augmented Relaity, AR)術語也同時創(chuàng)造出來。隨即,增強現(xiàn)實技術被廣泛地應用到工業(yè)和軍事領域。日本工程師Hirokazu Kato創(chuàng)建了ARToolkit開發(fā)包,為創(chuàng)建增強現(xiàn)實應用,提供了基本的工具庫。進入21世紀,隨著計算機視覺技術的迅猛進展,增強現(xiàn)實的可視化開發(fā)軟件及相關設備的普及,增強現(xiàn)實技術,在眾多領域得到了爆炸式增長。

在繼承了虛擬現(xiàn)實可感知、可定位、可操作人機交互優(yōu)勢的基礎上,增強現(xiàn)實技術減少了環(huán)境建模環(huán)節(jié),有效提高了交互的效率、實體的可觸性和視覺的逼真性。因此,產(chǎn)生一些新的關鍵技術,包括顯示技術、三維注冊(配準)技術、虛實光照一致性技術、跟蹤注冊技術、自然交互技術等。因此,增強現(xiàn)實具有三個顯著特點:虛實結(jié)合、實時交互和三維注冊的。它通過對現(xiàn)實環(huán)境的補充,將現(xiàn)實環(huán)境中一些不易或不能被感受的因素投射到現(xiàn)實環(huán)境之中,增強用戶的現(xiàn)實體驗和因素感知。

二、城市形象設計的增強現(xiàn)實

(一)城市形象設計中的增強現(xiàn)實歷史

20世紀90年代,美國設計師Nielsen與Molich探索將AR引到城市規(guī)劃與形象設計之中。2003年,Seichter在前人的工作基礎上,推出了sketchand+系統(tǒng),證明了AR在城市設計早期的設計、合作和交流過程的重要作用。次年,Dunston實現(xiàn)了將城市規(guī)劃圖紙投射到現(xiàn)實環(huán)境,有效地增加了設計師的設計效率。至2012年,英國倫敦博物館推出了使用AR的“時光機器”智能手機應用,將城市歷史圖片和信息疊加到由攝像頭獲取的實時街景之上,加深了公眾對于倫敦歷史文化的了解,極大地調(diào)動了他們對倫敦形象的認識與認同。

在2013年,唐淑平探索了建造AR數(shù)字城市的可能性,其核心思想是利用三維注冊技術,應用“點云”無標記地識別目標物體,并在實物上疊加各種提示信息,結(jié)合現(xiàn)代云計算、實時同步學習和映射算法進行信息傳遞,最后通過移動設備下載信息實現(xiàn)數(shù)字城市。

(二)城市形象設計中的增強現(xiàn)實

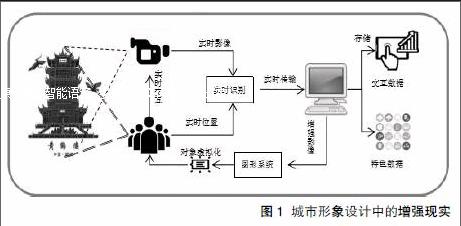

增強現(xiàn)實的基本實現(xiàn)過程如圖1:

AR在城市形象設計中的應用,以武漢市黃鶴樓為例。根據(jù)黃鶴樓的位置及方位、觀看角度,在畫面上重現(xiàn)其千百年來的建筑風貌變遷。

1.時代變遷

以每秒百年為單位播放黃鶴樓從三國起始,歷經(jīng)唐宋元明清,直到中華人民共和國成立后特色風貌變化,讓公眾可以穿越時代,看到黃鶴樓的動態(tài)改變。

2.特色簡介

利用數(shù)據(jù)挖掘技術,分析公眾的游覽習慣,與欣賞角度,為用戶提供自動的、實時的、感興趣的黃鶴樓介紹內(nèi)容,包括整個建筑獨特的民族風格,與之相應的中國傳統(tǒng)文化的精神、氣質(zhì)、神韻等,讓AR系統(tǒng)更加個性化。

3.分類介紹

分類介紹從簡略介紹黃鶴樓樓外的武漢長江大橋與晴川閣等開始;再深入介紹黃鶴樓第一層大廳的正面墻壁,是一幅表現(xiàn)“白云黃鶴”為主題的巨大陶瓷壁畫,到二樓大廳正面墻上,有用大理石鐫刻的唐代閻伯理撰寫的《黃鶴樓記》,至三樓大廳的壁畫為唐宋名人的“繡像畫”,如崔顥、李白、白居易、陸游等,及其吟詠黃鶴樓的名句,逐層介紹;最后介紹黃鶴樓周圍的鑄銅黃鶴造型、勝像寶塔、牌坊、軒廊、亭閣等一批輔助建筑。

4.知識問答

利用定位技術,制作實時交互式游戲,引導用戶尋找黃鶴樓的建筑特點。例如,題目為“黃鶴樓是何種風格?”,用戶可以根據(jù)對現(xiàn)實黃鶴樓的參觀與了解,回答黃鶴樓的建筑參數(shù)、型制等,AR系統(tǒng)并給予適當?shù)幕仞仯嵘脩魧S鶴樓的深入認識,深化其對武漢城市形象的認可度與接受度。

5.相片合成

用戶在現(xiàn)場參觀黃鶴樓,或觀看數(shù)百年來的疊加影像時,可以與虛擬的古黃鶴樓合影,利用AR增加用戶的交互性,在游玩中學習黃鶴樓歷史和各年代相關人物的知識,在濃厚興趣的基礎上,提升武漢城市形象。endprint

基于以上黃鶴樓形象設計,AR系統(tǒng)模塊包括兩個部分。一是用戶交互技術部分。用于存放用戶的個人數(shù)據(jù)以及游覽歷程,利用數(shù)據(jù)挖掘技術,找到用戶最想獲取的信息,通過個性化服務提供給用戶。二是特色介紹技術部分。用于存放黃鶴樓的各項數(shù)據(jù),包括各個歷史時期黃鶴樓圖片,黃鶴樓歷史記載、建筑特色、藝術文物等,并存放黃鶴樓及其周邊建筑的位置坐標,為AR系統(tǒng)提供精準的定位。

(三) AR與城市發(fā)展新技術的融合趨勢與前景

為了更好地服務于城市發(fā)展,AR必須與其它新技術相結(jié)合,以提升AR的實用性、可靠性和合作性。

一是與3S技術結(jié)合。“3S”技術,即GIS,RS,GPS三者的簡稱。其中,GIS,即地理信息系統(tǒng)技術,為城市規(guī)劃與形象設計提供分析、評價和預測服務;RS,即遙感技術,通過對遙感圖像的處理,可獲得城市土地利用、交通、環(huán)境、綠化等分布情況的第一手可靠信息;GPS,即全球定位系統(tǒng),為城市規(guī)劃提供精準的定位信息。可以將AR與3S技術相整合,通過現(xiàn)代通訊技術與控制技術,為城市的數(shù)據(jù)實時更新提供快速方式,為城市規(guī)劃和形象設計提供數(shù)據(jù)基礎與分析平臺,為政府提供城市規(guī)劃與形象設計必要的支持平臺。

二是與建筑信息模型(BIM)相結(jié)合。利用BIM中大量靜態(tài)的且事先定義好的3D建筑信息,與現(xiàn)實世界實體相疊加,為城市形象設計提供項目管理依據(jù),可以充分地表述城市形象演變過程。經(jīng)典的城市模型,包括城市擴展模型、城市仿真模型、城市多主體模型等。

(四)增強現(xiàn)實在城市形象設計中的優(yōu)點

與其它方法相較,增強現(xiàn)實在城市形象設計中具有以下優(yōu)點:

一是AR可以實現(xiàn)從公眾自己的視角去,真實地體驗城市自然風貌空間和城市建筑實體。公眾可以按照自身的意志和意愿,選擇城市景觀、廣場、街道等,來體驗城市形象。

二是設計師利用AR,將公眾個人對城市風貌空間和城市建筑實體的感知順序和內(nèi)在感受,用不同的信息指標表示出來,通過智能移動終端等設備傳遞給設計師,進而,方便設計師優(yōu)化與規(guī)劃未來城市形象。

三是AR可以進行大規(guī)模人群實時效果分析。在現(xiàn)實的城市空間中,可以實時對比不同人群對城市景觀、廣場、街道等不同體驗與感受;也可以比較公眾人群對城市空間特定局部要素的反應,包括建筑物的形態(tài)、人行道的設置、城市雕塑的角度、廣場設施的位置等。這樣就有利于設計師促進城市形象設計的效率與質(zhì)量。

四是AR可以為政府輔助決策,促進公眾參與到城市形象設計,提供理想的交流平臺,真正提高公眾的“城市即我家,我家在城市”主人意識。

(五)AR在城市形象設計中的局限性

AR在城市形象設計中的局限性,主要有兩個方面。一是技術方面的局限性。其主要集中在真實場景的獲取、注冊與識別上。AR對現(xiàn)實物體的獲取、注冊與識別尚難以滿足實時與精度要求。二是認識方面的局限性。其主要集中在設計師與公眾對城市這樣的復雜巨系統(tǒng)的認識非常表面,沒有對城市的深入認識,所進行的城市形象設計只能是膚淺的與無趣的,缺乏認同感。

增強現(xiàn)實作為城市形象設計的重要工具,讓公眾對城市形象產(chǎn)生強烈的情感共鳴,形成與公眾思想上的互動,從而讓城市形象實時化、便利化,便是增強現(xiàn)實的意義之所在。

參考文獻:

[1]埃德蒙·N·培根.城市形象設計[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2003.

[2]Park C S. A Framework for Proactive Construction Defect Management using BIM, Augmented Reality and Ontology-based Data Collection Template. Automation in Construction, 2012.

[3]唐淑平.建造AR數(shù)字城市的暢想與現(xiàn)實[J].文化月刊,2013,(02):76-78.endprint