基于電容感測高溫隔離觸控模塊的研制

黃 健

(西京學院,西安 710123)

1引言

人機交互在計算機系統設計中非常重要,穩定的人機交互設備可實現人與計算機、儀器、儀表、設備之間可靠的數據傳送,實現信息的交互并完成一些指定的功能。

輸入接口的設計是人機交互設備中的一個重要部分。近年來觸摸控制技術得到了迅猛的發展,常用的觸控技術有電阻式、電容式、電感式等。電容式因其制作簡單、可靠性高、壽命長等優點而得到廣泛應用[1-3]。

在某些工業生產中,對于高溫、易爆、含有粉塵等的工作環境中,操作人員需要與封裝在擰緊式金屬外殼中的防爆顯示屏/控制器進行交互。為有效解決這個問題,提出采用FDC2214新型電容數字轉換器作為觸控檢測探頭。將檢測到的數字量通過IIC總線送給MSP430微處理器,軟件設計采用自適應算法實現對目標物體的感應。該裝置可對噪聲和干擾進行高度抑制,同時在高速條件下提供高分辨率。支持寬激勵頻率范圍,提高系統設計靈活性、可靠性。該裝置用玻璃隔離后可應用在高溫、易爆、含有粉塵等的工作環境中[4-6]。為人機接口在惡劣環境中的應用提供了解決方案。

2 系統設計框圖

系統設計框圖如圖1所示。觸控按鍵可在自制印制板時將其設計為圓形或者方形,然后在上面覆銅,以方便FDC2214檢測。FDC2214是基于電容式感測技術,該技術是一種低功耗、低成本且高分辨率的非接觸式感測技術,適用于接近檢測任意金屬或導體。當有手指靠近觸控按鍵時,按鍵上的金屬物相對于大地的電容量將會發生很大的變化,將會引起FDC2214感應振蕩頻率的變化。FDC2214將會將其轉換為28位的數字量,經IIC總線送給MSP430去處理。

3 系統設計原理

3.1 電容感測原理

電容式觸摸按鍵原理圖如圖2和圖3所示。當沒有手指按下時,如圖2所示金屬薄板對地的電容量是C1+C2,是寄生電容;當用手指按下時,如圖3所示,寄生電容發生變化,變為C1+C2+C3||C4,C3和C4電容量很大,遠大于C1和C2[7,8]。

因為電容容量發生變化,可設定一個按鍵檢測電壓,比如是3V。那么電容的充放電時間將會發生很大的變化,容量越大,充電時間越長。據此,就可以判斷是否有手指觸摸按鍵,也就可以實現對按鍵的檢測。

在進行按鍵設計時,為了保證靈敏度,又要預防誤操作。單個按鍵的大小要設置的足夠大,兩個按鍵之間要保持一定的間距。一般將按鍵設計成圓形或者是方形。

3.2 隔離外殼和按鍵的設計

高溫隔離外殼設計如圖4和圖5所示。

圖4所示為高溫隔離面板的正面圖,圖中尺寸的單位是mm。面板的長和寬分別是100mm和90mm。安裝孔的直徑是5mm,2個安裝孔之間的間距是82mm。

圖5所示為高溫隔離面板的側面圖,側面用一個螺釘固定,直徑是5mm。

按鍵在高溫隔離面板上的分布圖如圖6所示,圖6中的單位是mm。圖中共有4個按鍵,按鍵1和按鍵4的垂直間距是13.2mm,按鍵2和按鍵3的水平間距是23.3mm。面板上安裝有10mm厚的玻璃。邊沿是接地金屬外殼。

從圖中可以看出,有手指按壓時,得到的信噪比曲線非常好,是標準的正弦曲線,有效的抑制了噪聲[9,10]。

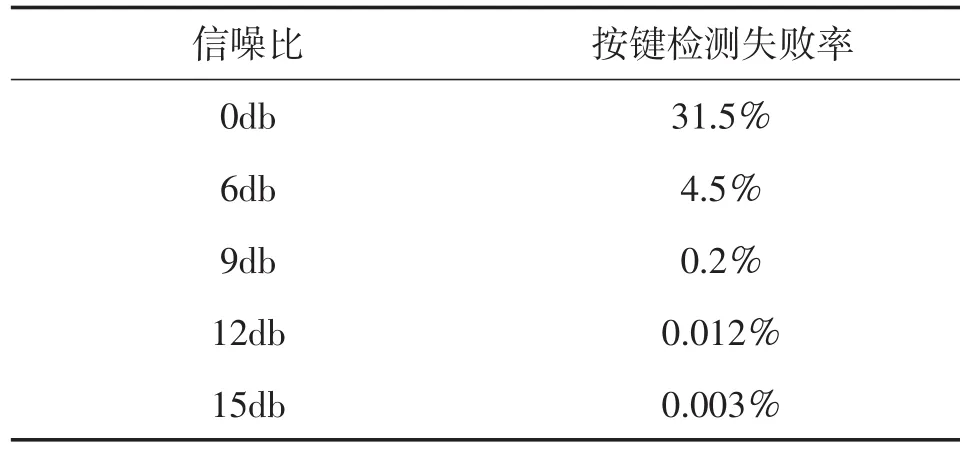

信噪比與按鍵檢測失敗之間的對應關系見表1。從表中可以看出,當信噪比高于6db時,按鍵檢測的失敗率已經很低,也就是按鍵檢測的成功率很高了。

表1 信噪比與按鍵檢測失敗率之間對應關系

4測試

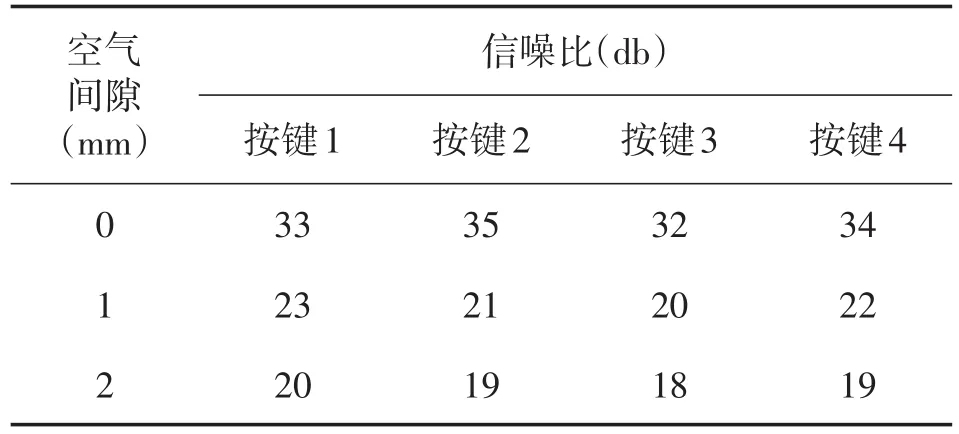

信噪比與空氣間隙之間的對應關系見表2,從表中可以看出,空氣間隙越小,信噪比越高。也就是按鍵檢測的成功率越高。

測試面板如圖7所示,測試時,可采用手指觸摸,帶手套觸摸方式進行。

當用手指觸摸按鍵時,圖8所示信噪比曲線圖。

表2 信噪比與空氣間隙之間對應關系

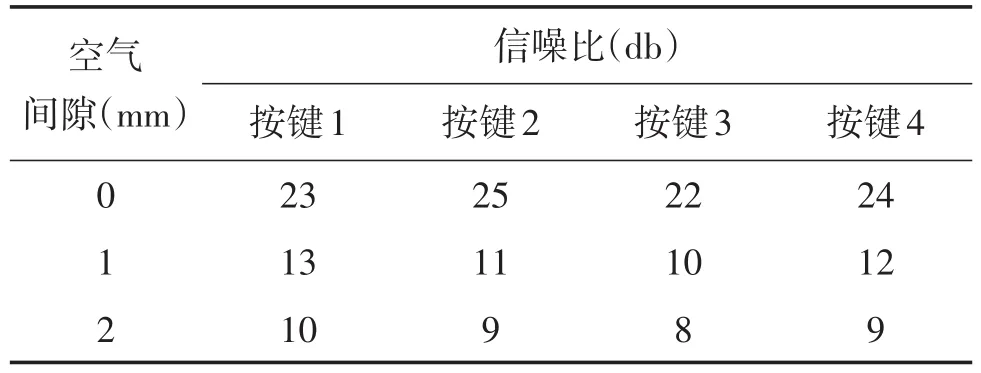

帶手套時,信噪比與空氣間隙之間的對應關系見表3。從表中可以看出,間隙越小,信噪比越高。將表3與表2相對比,可以看出,在相同條件下,表3的信噪比要低于表2的信噪比。這是因為戴手套時,寄生電容的容量變小所造成的。

表3 戴手套時信噪比與空氣間隙之間對應關系

5 結束語

本文提出了基于電容感測高溫觸控模塊的設計方法。文中詳細闡述了電容傳感的基本工作原理。通過將感應按鍵分布在圓盤上,當有手指觸碰時,會產生寄生電容,根據電容的變化檢測按鍵。在實際應用中,用厚玻璃將高溫工作室與外界隔離,人們不需要進入高溫工作室,就可通過觸控按鍵控制室內機器的運行。測試時,搭建了實驗平臺,通過手指直接觸摸按鍵和戴手套觸摸按鍵對平臺進行了測試。測試結果表明,能夠有效的檢測按鍵,有效的抑制干擾。該設計具有一定的實用價值,特別適合于高溫等危險的工作區域,能夠有效的保證工作人員的安全。

[1] 鄧芳明,何怡剛等.低功耗全數字電容式傳感器接口電路設計[J].儀器儀表學報,2014,35(5):994~998.

[2] 郜洪亮,李瓊林等.電容式電壓互感器的諧波傳遞特性研究[J].電網技術,2013,37(11):3125~3130.

[3] 于鵬,井天軍,楊仁剛.超級電容動態容值測量與容值函數參數估計[J].電網技術,2016,32(3):170~174.

[4] 齊荔荔,萬秋華.圖像式光電編碼器的測角技術及其硬件實現[J].光學學報,2013,33(4):0412001-1-0412001-10.

[5] 王顯軍.基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計[J].光學精密工程,2011:19(5):1082~1087.

[6] 孫樹紅,梁立輝,萬秋華.基于DSP的光電編碼器自動檢測系統[J].紅外與激光工程,2013,42(9):2536~2539.

[7] 陳曉榮,陳淑芬,楊甫勤.增量式編碼器的相位編碼細分研究[J].儀器儀表學報,2007,28(1):132~135.

[8] 于海,萬秋華等.小型絕對式光電軸角編碼器動態誤差分析[J].中國激光,2013,40(8):0808004-1-0808004-7.

[9] 馮英翹,萬秋華.小型光電編碼器細分誤差校正方法[J].儀器儀表學報,2013,34(6):1374~1379.

[10]郁有文,常健.絕對碼編碼器中一種新型的編碼方法[J].儀器儀表學報,2004,25(4):541~544.