多管齊下,有效開展小學(xué)科學(xué)教學(xué)活動(dòng)

◆山東省臨沂第七實(shí)驗(yàn)小學(xué)何鳳武 張會(huì)玲

《小學(xué)科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)》指出,學(xué)生的科學(xué)學(xué)習(xí)要以探究為核心,讓學(xué)生親歷探究過程,體驗(yàn)科學(xué)學(xué)習(xí)的樂趣。探究學(xué)習(xí)的基本特征是:以提出問題作為探究學(xué)習(xí)的開始;以合作學(xué)習(xí)作為探究學(xué)習(xí)的主要方式;以課內(nèi)課外實(shí)踐作為探究學(xué)習(xí)的前提。據(jù)此,科學(xué)教師開展小學(xué)科學(xué)教學(xué)活動(dòng)時(shí),要以“探究-體驗(yàn)”式教學(xué)策略為主,多管齊下,讓學(xué)生輕松愉快地獲取科學(xué)知識(shí)和技能,并運(yùn)用它們?yōu)樯鐣?huì)做貢獻(xiàn)。

引導(dǎo)提問,拓展學(xué)生思維和眼界

小學(xué)科學(xué)課程是以發(fā)展學(xué)生理性思維為主的一門課程,在課堂教學(xué)中拓展學(xué)生的思維空間尤為重要。

“發(fā)明千千萬,起點(diǎn)是一問”,恰當(dāng)?shù)膯栴}能打開思維,因此,教師要采用多種方式引導(dǎo)學(xué)生提問,使他們的思維能力得到發(fā)展。

1.通過實(shí)物、圖片或多媒體展示

我在教《各種各樣的巖石》這課時(shí),向?qū)W生們展示了幾種奇特的巖石圖片,如豬肉石、雞血石,他們看到后馬上有了濃厚的興趣,同時(shí)產(chǎn)生深深的疑問:巖石為什么是這個(gè)樣子的?它們有什么特點(diǎn)?巖石的種類有哪些?為什么巖石有不同的顏色、形狀?各種巖石的硬度為什么不同?玉是巖石嗎?怎樣鑒別巖石……

2.通過切身體驗(yàn)

在研究浮力時(shí),我邀請(qǐng)學(xué)生們一起將一個(gè)皮球往水中按。他們使勁按,越往下按越覺得費(fèi)力,不禁發(fā)問:“為什么我們?cè)酵掳雌で颍礁杏X費(fèi)力呢?它受到了什么力的作用?”

3.根據(jù)現(xiàn)象直接提問

在學(xué)習(xí)《水的三態(tài)變化》一課時(shí),學(xué)生看到水、冰、水蒸氣相互轉(zhuǎn)化,覺得很神奇:“水為什么會(huì)變成冰?冰又是怎樣變成水的?水蒸氣是如何形成的?”

大自然是科學(xué)探究的殿堂。學(xué)生們看到風(fēng)、云以及光照,也會(huì)產(chǎn)生疑問:“風(fēng)是怎樣形成的?云為什么不一樣?光是怎么照到我們身上的?為什么一天中天氣不一樣?……”

對(duì)于學(xué)生提出的問題,有的能夠在課堂上利用實(shí)驗(yàn)來解答,而有的需要在課外查找資料后再進(jìn)行解答。不管怎樣,教師都要調(diào)動(dòng)起學(xué)生的探究積極性,讓他們自己想辦法,并提出多種解決方案,拓展思維空間。

課內(nèi)實(shí)驗(yàn),培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手和合作能力

實(shí)驗(yàn)是科學(xué)教學(xué)的核心,科學(xué)知識(shí)的獲取主要來源于實(shí)驗(yàn)。教師要重視科學(xué)課上的實(shí)驗(yàn)教學(xué),多開展實(shí)驗(yàn),讓學(xué)生參與其中,幫助他們獲取科學(xué)知識(shí)、提高實(shí)驗(yàn)技能、培養(yǎng)動(dòng)手能力。

同時(shí),實(shí)驗(yàn)常常需要多個(gè)學(xué)生一起完成,這有利于學(xué)生培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神,互幫互助,合作探究。

1.參與實(shí)驗(yàn),獲取科學(xué)知識(shí)

做實(shí)驗(yàn)要有材料,沒有材料就等于紙上談兵,在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)前,教師可以讓學(xué)生自己準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)材料。如在教學(xué)《聲音的產(chǎn)生》時(shí),我就讓學(xué)生自己準(zhǔn)備了一些熟悉的音樂器材:三角鐵、鑼、鼓、笛子、二胡等。

在實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程中,教師得多讓學(xué)生主動(dòng)參與到實(shí)驗(yàn)操作中,使知識(shí)具體化。

例如,學(xué)生很難理解聲音的產(chǎn)生過程,為了讓他們更直接地感受到聲音的產(chǎn)生是振動(dòng)引起的,我設(shè)計(jì)了一個(gè)實(shí)驗(yàn):拿出一些豆子放在鼓面上讓學(xué)生敲打,豆子在鼓面上、下跳動(dòng),學(xué)生很快就理解了什么是振動(dòng)以及聲音產(chǎn)生的原理。

又如聲音以聲波的方式向四面八方傳播,而聲波在自然界是看不見、摸不著的,如何在學(xué)生的頭腦中建構(gòu)聲波的概念?我設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),讓學(xué)生把被擊打后的音叉放在水中,他們看到一圈圈的波紋向外擴(kuò)散,理解了聲波是什么。

2.小組合作,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神

合作探究有助于學(xué)生培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神和正確的競(jìng)爭意識(shí),同時(shí)小組成員多互動(dòng)、多幫助,能發(fā)揮個(gè)人的最大價(jià)值。在實(shí)際操作中,外向、活潑的優(yōu)秀學(xué)生常以組長的角色參與,而那些膽小、內(nèi)向的學(xué)生只能是聽眾或者觀眾。

所以,在實(shí)驗(yàn)課上,為了最大程度地提高學(xué)生的參與率,教師應(yīng)該根據(jù)學(xué)生知識(shí)特點(diǎn)和個(gè)人能力合理分工,讓他們有效開展小組合作學(xué)習(xí)。如教師可以讓心靈手巧的學(xué)生負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)操作,認(rèn)真心細(xì)的學(xué)生負(fù)責(zé)觀察記錄,活潑開朗的學(xué)生負(fù)責(zé)匯報(bào)交流。

另外,還要做到組員間有層次,組別間應(yīng)平衡,使每個(gè)小組成員都能在不同的位置上得到鍛煉和提高,同時(shí)分享成功的快樂。

課外實(shí)踐,給予學(xué)生自由創(chuàng)新時(shí)間與空間

課外也是學(xué)生進(jìn)行科學(xué)探究的主陣地。積極開展課外實(shí)踐活動(dòng),將課內(nèi)知識(shí)延伸至課外研究,有利于培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng),激勵(lì)學(xué)生創(chuàng)新。

1.鼓勵(lì)學(xué)生多實(shí)踐

給學(xué)生一個(gè)實(shí)踐機(jī)會(huì),他們會(huì)創(chuàng)造出一些奇跡來。教師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)時(shí),要為學(xué)生創(chuàng)造大量的課外實(shí)踐機(jī)會(huì),學(xué)生通過實(shí)踐獲取知識(shí),且能切實(shí)提高創(chuàng)造能力和實(shí)踐操作能力。

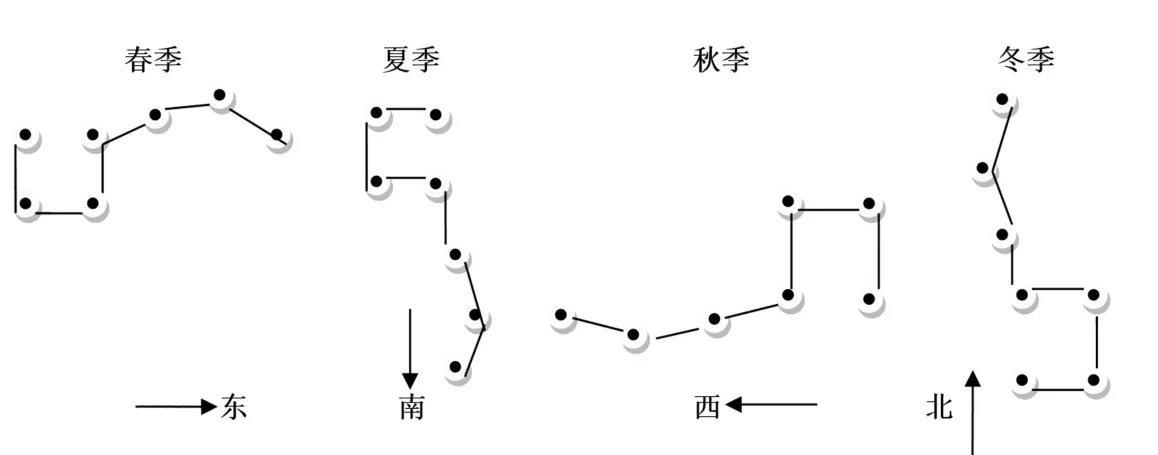

在教學(xué)《四季星空》這課時(shí),我指導(dǎo)學(xué)生在課外觀察北斗七星的斗柄在四個(gè)季節(jié)里的變化。通過一年的觀察,他們用“春夏秋冬,東南西北”8個(gè)字總結(jié)北斗七星斗柄在各個(gè)季節(jié)的變化規(guī)律,理解了季節(jié)與北斗七星斗柄的關(guān)系:春季,北斗七星斗柄指向東方;夏季,北斗七星斗柄指向南方;秋季,北斗七星斗柄指向西方;冬季,北斗七星斗柄指向北方。

2.鼓勵(lì)學(xué)生自制學(xué)具

在科學(xué)教學(xué)中,有些學(xué)具要求學(xué)生課外制作。

在《飛旋的陀螺》一課中,我讓學(xué)生利用火柴、硬卡片、彩筆等做一個(gè)飛旋的陀螺,在旋轉(zhuǎn)面上涂上兩種或者更多顏色,再飛快旋轉(zhuǎn)陀螺,得出這幾種顏色的組合色。思維活躍的學(xué)生做好飛旋的陀螺后,在旋轉(zhuǎn)面的正反面都涂了顏色,相當(dāng)于做了兩個(gè)學(xué)具。他們旋轉(zhuǎn)陀螺,得出了兩種效果不同的組合色。

學(xué)生自制學(xué)具充分體現(xiàn)了創(chuàng)造能力,同時(shí)創(chuàng)新意識(shí)也得到了增強(qiáng)。

- 發(fā)明與創(chuàng)新的其它文章

- 數(shù)字偵探667

- 大戰(zhàn)作業(yè)軍團(tuán)

- 倒霉的事

- 兒童詩兩首

- 剪刀叫外賣

- 太空清潔工