《全球風暴》:天氣可以人工影響嗎

艾星雨

萬里晴空,暴雨突降,導致了郊游計劃泡湯。那個時候,除了詛咒,你還會想到什么?是的,你肯定會想:要是我能控制天氣那該多好啊!想下雨,就下雨;要出太陽,就出太陽。沒錯,面對旱災、洪水、臺風、冰雹、龍卷風、泥石流、沙塵暴等災害性天氣,人類一直有控制天氣的夢想。

在科幻電影《全球風暴》中,未來的一天,一系列極端天氣給全球造成了種種災害。為了控制災害天氣,由中美兩國牽頭,聯合世界上十多個主要國家,投入巨額資金,研發出了一套包括一千多顆衛星、將整個地球包裹在內的、可以人工影響天氣的系統,并將其命名為“荷蘭男孩”。那么,天氣真的能像電影里所描述的那樣,被人類隨心所欲地控制嗎?

中國是傳統的農業大國,農業的一大特點就是靠天吃飯。風調雨順,收成就好,農民就能吃飽肚子;風不調雨不順,甚至發生大規模的旱災與水災,不但農民,全中國都會遭殃。因此,對于天氣,中國老百姓是最為關注的。各種農諺,一多半都與預測天氣變化有關。像《三國演義》中,諸葛亮“借”濃霧草船借箭,“借”東風火燒赤壁,其實都是成功預測天氣的例子。

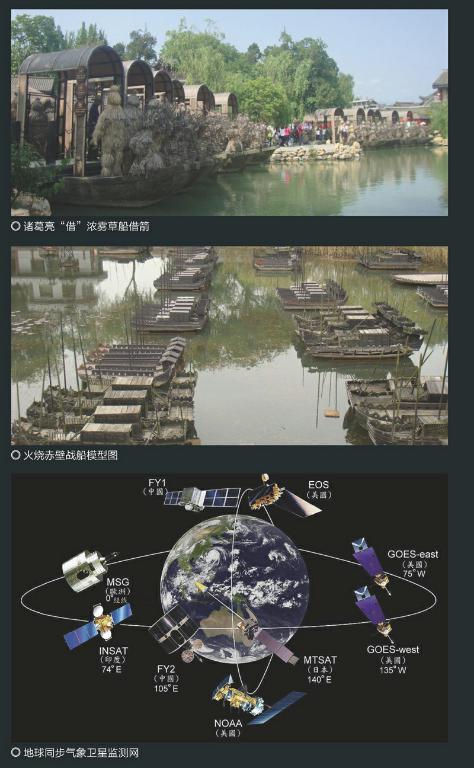

不過,通過動物的行為、云彩的形狀等預測天氣是很粗糙的,準確率并不高。就算到了現代,太空中有氣象衛星,地面有超級計算機,但因為天氣變化的復雜性,天氣預報依然不能做到百分之百準確。

預報天氣,尤其是災害性天氣,對于人們的出行、工作和學習固然很重要,但人們更期望的還是能夠在災害性天氣出現的時候,予以影響。在古代,因為人們對無常的天氣認識不足,每當出現災害性天氣時,只能通過跳大神和獻祭來求得大神的慈悲與恩賜。進入現代后,人們借助科技的力量,對天氣變化的原理與規律有了深入認識,這才使得人工影響天氣成為可能。說起來你或許不信,中國是世界上為數不多的掌握人工影響天氣技術的國家之一。

1958年,吉林遭遇旱災,當地實施了人工增雨,這是中國歷史上第一次大規模人工干預天氣。此后,各省、市和自治區相繼成立人工影響天氣辦公室(簡稱人影辦),展開相關研究,并實施作業。2007年,中央氣象臺設立人工影響天氣中心,作為全國的指揮部。這時,設立人影辦的區縣已經超過2000個,工作人員總計近4萬人。

1987年,大興安嶺發生特大火災,當地就發射了4700枚降雨彈,用雨水來澆滅森林大火;2008年,1100多枚火箭被發射上天,以確保奧運會開幕式當天夜空晴朗;2009年,中華人民共和國成立60周年慶典,北京地區天氣晴朗,碧空如洗,這是18架播云飛機和432枚火箭把雨云趕走的成果。“世上只有少數幾個國家能夠展開這么大規模、神乎其神的人工影響天氣作業。”中國空軍高級氣象學家崔廉清事后在接受新華社采訪時這樣說道。endprint