438例類風濕關節患者臨床資料回顧性分析※

金 成,方鐵巖,高 站,王云龍,于 淼,張瀟羽,通信作者:鄭 琳

(吉林省吉林中西醫結合醫院,吉林 吉林132000)

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是一種以侵蝕性關節炎為主要表現的全身性自身免疫病,表現為以雙手和腕關節等小關節受累為主的對稱性、持續性多關節炎[1]。本病屬于中醫“痹證”范疇,運用中醫辨證理論治療本病療效顯著。本研究對RA患者的病歷資料進行回顧性分析,為進一步研究提供依據。現將研究分析結果闡述如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 研究對象為2016年1月至2018年3月在吉林省吉林中西醫結合醫院風濕科住院的438例RA患者。

1.2 診斷標準 ①中醫診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[2]《中藥新藥臨床研究指導原則》[3],并結合本科室臨床實踐經驗,進行辨證分型,分為風寒濕痹證、風濕熱痹證、痰瘀互結證、氣血虧虛證、肝腎陰虛證、寒熱錯雜證。②西醫診斷標準:參照1987年美國風濕病學會RA分類標準及2009年美國風濕病協會/歐洲抗風濕病聯盟RA診斷標準[4]。

1.3 納入標準 符合上述中、西醫診斷標準且同時符合以下條件者:年齡>14歲;無其他風濕免疫疾病。

1.4 排除標準 合并心腦血管、肝、腎和造血系統等嚴重疾病者;妊娠及哺乳期女性;合并有精神類疾病者。

2 研究方法

填寫調查表,記錄每例患者的性別、年齡、病程、實驗室檢查、中醫證候等。用EXCEL 2003建立數據庫,然后將數據導入SPSS 13.0軟件進行統計分析。計數資料用頻數和百分率表示。

3 結果

3.1 性別 438例患者中,男88例,占20.09%,女350例,占79.91%,男女之比約為1∶4。

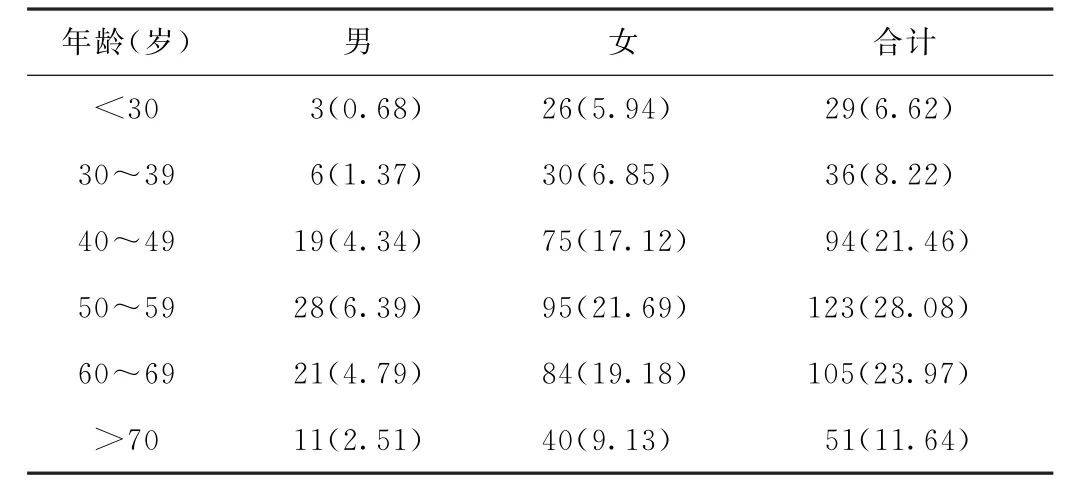

3.2 年齡 438例RA患者年齡20~83歲,平均(57.32±12.63)歲。將年齡分為<30歲、30~39歲、40~49歲、50~59歲、60~69歲、>70歲6個年齡段。其中,85.16%的患者年齡在40歲以上,而男女患者在各年齡段分布差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 438例類風濕關節炎患者各個年齡段性別的分布比較[例(%)]

3.3 病程 438例RA患者中,病程最長62年,最短半個月,平均(119.32±7.382)個月。1年以下97例,1~10年215例,11~20年89例,21~30年25例,30年以上12例。各病程間差異無統計學意義(P>0.05)。

3.4 實驗室檢查 438例RA患者中,紅細胞沉降率升高者401例,占91.55%;類風濕因子升高421例,占96.12%,超敏C反應蛋白升高者380例,占86.76%。X線檢查正常46例,Ⅰ期119例,Ⅱ期154例,Ⅲ期102例,Ⅳ期17例,X線Ⅱ期患者最多。

3.5 中醫證候分布 438例RA患者中,風寒濕痹證者最多,為271例(占61.87%),風濕熱痹證者73例(占16.67%),痰瘀互結證者8例(占1.83%),氣血虧虛證者61例(占13.93%),肝腎陰虛證者19例(4.34%),寒熱錯雜證者6例(1.37%)。

4 討論

RA發病可能與遺傳、感染、免疫紊亂及性激素水平等因素相關。本次研究結果顯示,在收集的438例RA患者中,男女比例約為1∶4,與類風濕關節炎指南所報道的男女發病率基本一致,這可能與男女體內激素水平有關。性激素水平與類風濕關節炎的發病及臨床表現有關,雌激素的受體ERα、ERβ,在T細胞、B細胞、單核細胞、粒細胞、NK細胞等多種免疫細胞表達,可促進細胞增殖,抑制細胞凋亡,可見雌激素與類風濕關節炎發病密切相關。同時,雌激素與免疫細胞的作用與種類和濃度有關,進而影響免疫細胞分泌細胞因子、抗體或其他物質,影響以炎癥反應為特征的RA的發展[5]。因此雄激素目前被認為是天然的免疫抑制劑,其對體液免疫和細胞免疫都有抑制作用。而男性則不易發生自身免疫性疾病[6]。而中醫也認為女子經、帶、胎、產不同于男性,女子以血為本,經后多氣血虧虛,沖任空虛,風寒濕邪侵入而發為RA[7]。基于上述原因,RA的男女發病比例相差較大。

RA發于各個年齡階段,但隨著年齡的增長,發病率逐漸增高。所謂“正氣存內、邪不可干”。人到老年,正氣漸虧,可表現為臟腑、陰陽、氣血津液、形體官竅等各個方面的功能減退,氣血生化乏源,筋脈、骨骼、肌肉失去濡養,更易遭受風、寒、濕諸邪的侵襲,使血脈運行不暢,痹阻不通而致病。研究發現,隨著年齡的增長,人體免疫系統會發生相應改變,包括T細胞免疫表型和功能的改變、免疫反應性降低、細胞凋亡調節的缺陷和細胞因子網絡失衡等。RA是典型的自身免疫病,機體免疫功能的改變必然會對RA的發生發展產生影響,但確切機制有待深入研究[8]。還有研究表明,老年人RA發病率較高是因衰老過程中免疫系統衰退,使老年人更易受外來病原體攻擊導致感染,誘發RA的發生[9]。

RA屬于中醫“痹病”范疇,又有“尪痹”“歷節病”之稱。統計分析本次納入的病例,以風寒濕痹證者居多,表明感受風、寒、濕外邪是本病發生的主要條件。《素問·痹論篇》云“風寒濕三氣雜至,合而為痹也”“不與風寒濕合,故不為痹”,認為痹病是由感受風寒濕之外邪所致。張仲景在《金匱要略》中指出“風濕相搏,一身盡疼痛”“此病傷于汗出當風,或久傷取冷所致也”。而《靈樞·百病始生》亦云:“風雨寒熱不得虛,邪不能獨傷人……此必因虛邪之風,與其身形,兩虛相得,乃客其形。”均說明本病因正氣虧虛,感受外邪,邪氣滯留肢體筋脈、關節、肌肉等處,痹阻不通,而發為痹病。此外,風寒濕痹證者為多,可能與北方地區大部分月份氣溫較低有關。有研究表明[10],天氣變化時大氣中產生一系列電磁現象和電磁波,使人體細胞內外存在正負電荷電位差,正常人對電位差始終保持平衡,而RA患者局部毛細血管和組織發生了變化,釋放一些炎性物質,使得神經末梢受壓迫而產生酸痛感。

本研究屬于回顧性研究,樣本量小,研究結果可能存在偏倚,建議做進一步大樣本、多中心研究,并建立標準化的辨證分型,進一步做相關性研究,為中西醫結合系統治療RA提供依據。