復(fù)雜裝備平均保障延誤時間估算模型方法

汪西滿,肖新星,熊 戈,梁盛凌

(海軍91922部隊,海南 三亞572000)

隨著現(xiàn)代裝備日趨復(fù)雜化、智能化和精密化和戰(zhàn)爭的遠程化、智能化、精準化和快速化,對武器裝備的保障要求是保障更快、更好、更經(jīng)濟。平均保障延誤時間是評價維修保障能力評估的重要參數(shù),其數(shù)據(jù)獲取的難易程度直接影響裝備保障能力評估的可行性和快速性。平均保障延誤時間是指在規(guī)定的時間內(nèi),保障資源延誤時間的平均值,主要為獲取必要的保障資源而引起的延誤時間。復(fù)雜裝備的結(jié)構(gòu)層次、零部件數(shù)量、保障資源、故障模式、修理力量等因素均影響復(fù)雜裝備的平均保障延誤時間,影響因素眾多,因此,需要一種簡易而快速的平均保障延誤時間估算方法,以便能夠快速近似地估算出平均保障延誤時間,能夠?qū)?fù)雜裝備的維修保障能力有個初步的了解。

1 平均保障延誤時間概述

平均保障延誤時間是維修保障能力評估的指標之一,早在20世紀60年代,美國海軍就對維修保障能力指標的論證工作非常重視。根據(jù)美國國防部2012年出版的《國防采辦縮略語和術(shù)語詞匯表》,平均保障延誤時間(MLDT)定義為:系統(tǒng)等待維修的時間,其通常是指備件、修理工具、測試設(shè)備、技術(shù)人員、技術(shù)資料的準備時間,包括了供應(yīng)和運輸時間[1]。從20世紀80年代開始,國內(nèi)重視維修理論和技術(shù),研究維修理論和新技術(shù)在空軍、軍械、裝甲等系統(tǒng)的應(yīng)用。由國防工業(yè)出版社出版的《軍用裝備維修工程學》建立具有我國、我軍特色的維修工程理論框架,把可靠性維修性作為維修理論研究的基礎(chǔ),建立了裝備使用可用度的計算模型,突出了平均保障延誤時間的重要性,推動了我國維修保障理論的發(fā)展[2]。縱觀國內(nèi)有關(guān)綜合保障方面的文獻和專著,針對平均保障延誤時間的計算模型很少論述。文獻[3-4]根據(jù)美軍的有關(guān)文獻,構(gòu)建了平均保障延誤時間的解析模型,但是解析模型中有些參數(shù)需要大數(shù)據(jù)統(tǒng)計出或提前給定,因此解析模型由于數(shù)據(jù)難以獲得而在實際工程難以開展,但是,這兩篇文獻論述的平均保障延誤時間的影響因素值得參考。對于復(fù)雜裝備的平均保障延誤時間的計算模型幾乎沒有查詢到更詳細的參考文獻。因此,復(fù)雜裝備平均保障延誤時間的近似快速估算模型是很有必要的,有助于快速評估復(fù)雜裝備保障能力。

2 平均保障延誤時間估算模型

裝備使用可用度是評價裝備系統(tǒng)效能的重要因素,是裝備使用部門比較關(guān)心的重要參數(shù)之一,它與時間緊密相關(guān),尤其與裝備平均保障延誤時間相關(guān)。

2.1 平均保障延誤時間影響因素

要完成一項復(fù)雜維修任務(wù),需要一個完善的維修保障系統(tǒng)。所謂維修保障系統(tǒng)是由經(jīng)過綜合和優(yōu)化的維修保障要素構(gòu)成的總體[2]。維修保障系統(tǒng)的維修保障要素就是影響裝備維修效果的主要因素,也是影響平均保障延誤時間的主要因素。不同的裝備其維修保障要素不同,但根據(jù)有關(guān)文獻,維修保障要素主要分為以下幾個大類:備件、維修設(shè)施、維修工具、維修技術(shù)人員、維修材料、技術(shù)資料、計算機軟硬件、維修組織機構(gòu)、維修制度規(guī)劃、維修經(jīng)費。維修活動除了受到這些因素影響外,還受到作戰(zhàn)任務(wù)、運輸和儲存水平、裝備所處環(huán)境等等因素影響。這些因素都是影響平均保障延誤時間數(shù)據(jù)的大小,在維修過程中,需要發(fā)現(xiàn)影響平均保障延誤時間的主要因素,以便為了減少平均保障延誤時間而開展有針對性改進。由于維修保障要素的供應(yīng)也是個隨機的,不確定性的,此外,復(fù)雜裝備具有多個故障模式,故障的發(fā)生時機、故障所需的維修資源等等具有不確定性,因此,僅僅通過單個維修案例來估算出平均保障延誤時間的結(jié)果的不確定比較大。

2.2 平均保障延誤時間估算模型

針對某個裝備所發(fā)生的一次故障,其平均保障延誤時間主要受到各種備件、維修設(shè)施、維修工具、維修技術(shù)人員、維修材料、技術(shù)資料、計算機軟硬件、維修組織機構(gòu)、維修制度規(guī)劃、維修經(jīng)費等因素的影響。不同的因素的影響程度不同,有的可能是使得維修延誤1 h,有的可能是使得維修延誤1天,由于在準備維修時,各種維修要素一般是同時準備的,因此,延誤時間最長被認為是本次維修的維修延誤時間。如果在維修過程中,出現(xiàn)了需要新的工具或備件,則需要重新配置工具或備件,這種情況下,總的保障延誤時間需要加上重新配置工具或備件所帶來的延誤時間。本文模型中,假定在維修過程中不會出現(xiàn)需要重新配置工具或備件。

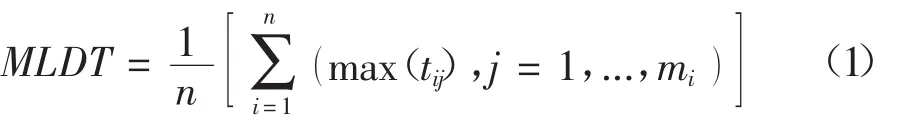

假設(shè)某復(fù)雜裝備發(fā)生了n種故障,其中第i次故障中,需要mi種維修保障要素,在準備第j種維修保障要素的時間為tij,則該復(fù)雜裝備的平均保障延誤時間的計算模型如式(1)所示。

采用公式(1)的計算模型估算結(jié)果的精度大小與裝備的故障次數(shù)數(shù)據(jù)的多少有關(guān),數(shù)據(jù)量越大,精度越高,結(jié)果越可信。因此,需要在裝備使用和維修過程中,注意數(shù)據(jù)信息的收集、登記和處理。為此,本文設(shè)計收集數(shù)據(jù)的基本格式如表1所示。

表1 平均保障延誤時間數(shù)據(jù)收集

3 某復(fù)雜裝備的平均保障延誤時間估算案例

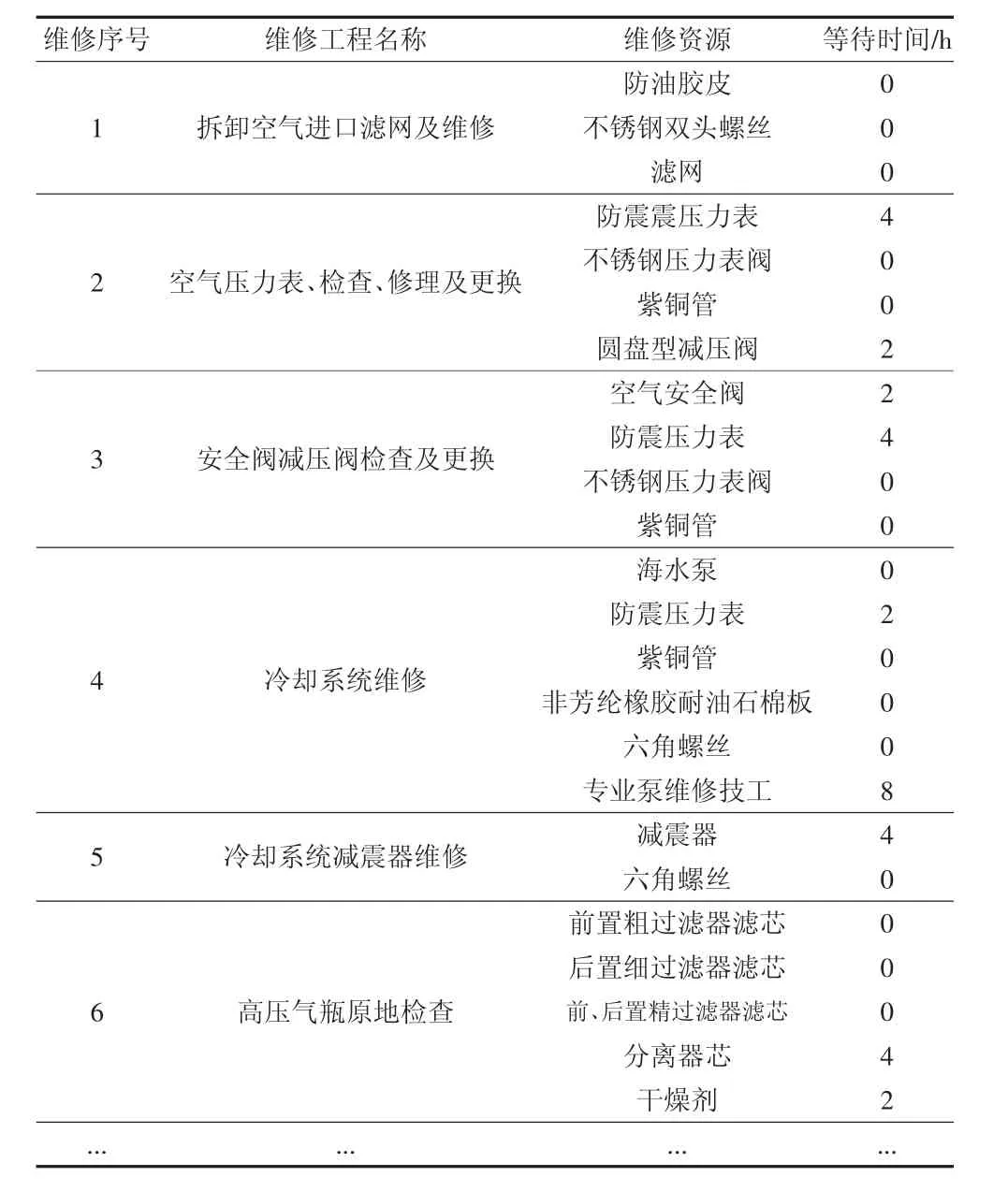

設(shè)某復(fù)雜裝備在一年內(nèi)維修項目的維修資源的保障情況如表2所示。本文假定該復(fù)雜裝備在一年內(nèi)僅開展了6個維修工程項目。

表2 某復(fù)雜裝備平均保障延誤時間數(shù)據(jù)收集

根據(jù)公式(1)估算模型可知道,6次維修項目的延誤時間如表3所示。

表3 某復(fù)雜裝備維修項目的保障延誤時間

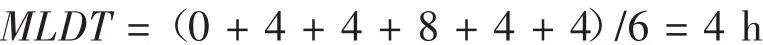

則根據(jù)這6次的維修工程情況,可估算出該裝備的平均保障延誤時間MLDT為:

即該裝備的平均保障維修時間為4 h.

從本案例可知,本文構(gòu)建的裝備平均保障延誤時間模型簡易、計算方便、評估快速、比較適用于工程應(yīng)用。

實際上,本文所構(gòu)建的平均保障延誤時間估算模型方法是個近似方法,其精度的大小與數(shù)據(jù)量的大小息息相關(guān)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化技術(shù)的不斷完善,數(shù)據(jù)的收集也越來越容易了,數(shù)據(jù)也不斷得到完善,因此,裝備的平均保障延誤時間的估算精度是不斷得到提高的。

4 結(jié)束語

平均保障延誤時間是評估裝備保障能力的關(guān)鍵指標,相比于平均保障延誤時間的解析模型,本文提出了基于歷史數(shù)據(jù)的平均保障延誤時間的快速估算模型。通過案例表明本估算模型便于快速計算、信息化和工程化,值得在裝備綜合保障領(lǐng)域借鑒。