220 kV鳳丹2號線雷擊跳閘分析

姜常勝,劉明慧,鄭維剛,朱義東

(1.國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006;2.國網丹東供電公司,遼寧 丹東 118000)

雷害是線路跳閘的主要因素之一,歷年遼寧省內220 kV線路跳閘故障中繞擊雷普遍多于反擊雷[1]。220 kV鳳丹2號線在某一年內發生10起跳閘,跳閘率達到21.7次/(100 km·a),在省內輸電線路雷擊跳閘事故中較少見。220 kV鳳丹2號線長45.913 km,共111基鐵塔,其中98—111號與鳳丹1號線并架。單回線部分主要為貓形塔,雙回部分主要為鼓形塔。其直線塔絕緣配置為合成絕緣子上加裝一片大傘裙玻璃絕緣子。懸垂絕緣子串長為2 150 mm。

1 鳳丹2號線跳閘情況

從發生10次跳閘的9基塔(50號塔重復落雷)地形情況、雷電流幅值、耐雷水平以及閃絡痕跡觀察來看,應為3次繞擊跳閘,7次反擊跳閘。這與“山區線路發生繞擊跳閘的概率高于反擊跳閘率”的說法不相符。

當一基桿塔遭受雷擊發生1相跳閘、雷電流幅值小于線路反擊耐雷水平,而大于線路繞擊耐雷水平時,通常認為發生了繞擊跳閘[2],即50號塔C相跳閘和95號塔跳閘是繞擊的可能性非常大。而41號塔從閃絡痕跡來看,存在由高壓側向低壓側發展的痕跡,其線路沿山坡方向行走,并且雷電主放電點距桿塔3.94 km,綜合分析很可能為繞擊雷害。這三起雷電流幅值較大,為-92.7 kA以上,一般發生繞擊的可能性較小。

通常當一基桿塔遭受雷擊后發生兩相及兩相以上同時跳閘可認為是反擊雷害,同時伴隨著雷電流幅值大于線路反擊耐雷水平時,幾乎能夠確認為反擊跳閘,以此判斷53號、56號、79號和102號塔(其雙回同時跳閘)共4起反擊跳閘。

其余3起跳閘其雷電流幅值大于線路反擊耐雷水平,其所處山地地形存在反擊的可能性,閃絡痕跡也疑似反擊等綜合確定為反擊雷害。

經過分析,并非繞擊跳閘次數大于反擊跳閘次數,主要是反擊耐雷水平計算存在一定難度,并且影響計算結果的因素較多,運維單位大多未進行詳細核算,其次實際工作中往往依靠經驗進行分類,再有由于設計或運維原因導致線路的耐雷水平不高。主要情況詳見表1。

2 雷擊跳閘因素分析

2.1 跳閘故障與地形分析

220 kV鳳丹2號線這10個故障桿塔中,只有50號塔為跨山坡行走,從耐雷水平、雷電流幅值、閃絡痕跡及所處地形來看,應該是1次繞擊1次反擊;爬山坡行走的1基為41號塔,從耐雷水平、雷電流幅值(-100 kA,距離為3 940 m)、閃絡痕跡及所處地形來看,應該是1次繞擊;跨山脊的2基,分別為53號塔和102號塔,2次均為反擊;處于突兀山頂的5基,分別為40號、56號、67號、79號和95號塔,均為反擊。通過分析得出如下結論。

a.處于突兀山頂的鐵塔既易發生反擊又易發生繞擊,相對來說,發生反擊概率略大些。其原因有兩個,一是處于山頂上桿塔的土壤電阻率相對較高,接地電阻值也相對較高,本次發生雷擊跳閘的桿塔接地電阻值均在15 Ω以上;二是桿塔處于山頂時,導線往往跨越山谷,導線對地距離較大。以上兩個原因導致反擊耐雷水平相對較低。在分析56號塔反擊時,按通常條件計算該塔不應發生反擊,后經核實斷面,發現其跨越山谷,當實際導線對地距離進行計算時,其耐雷水平就小于雷電流幅

值,可能發生反擊。同時,由于其兩側暴露,地面傾斜角相對較大,也易遭繞擊。但從統計情況來看,反擊次數更多。

b.跨越山脊的線路發生反擊的概率大,繞擊發生的可能性相對較小,主要是由于桿塔兩側地面傾斜角較小所致。

c.處于山坡上的線路發生繞擊的概率大,反擊次之。主要是由于桿塔下山坡側地面傾斜角較大,相對比較暴露。

2.2 地閃次數與跳閘之間關系

跳閘24 h內,距桿塔2 km范圍內對跳閘次數進行統計,并與跳閘情況進行對照,得出結論:對于某一特定時間段內,地閃次數與跳閘次數之間無明確對應關系。如果選取樣本足夠多時,地閃次數與跳閘次數存在正相關性。

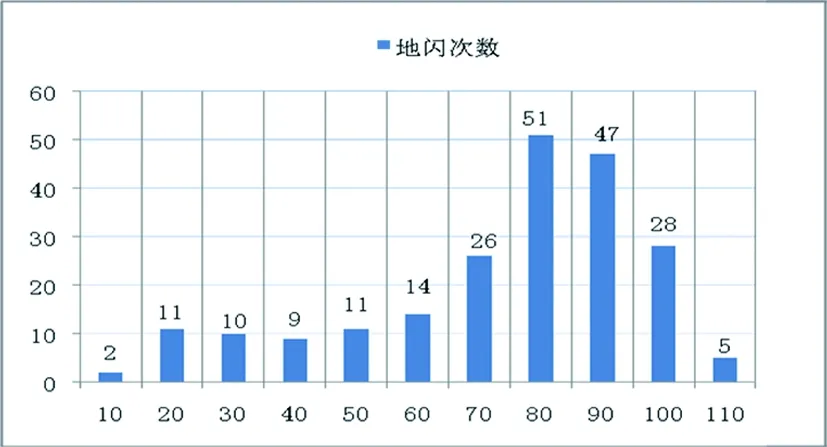

6月3日102號塔反擊時的地閃情況如圖1所示。共發生了214次地閃,地閃次數最多的是80號塔附近51次(大于75 kA的雷電流只有1次);其次是90號塔附近47次(大于75 kA的雷電流有7次);100號塔附近28次(大于75 kA的雷電流只有4次),發生1次跳閘。

圖1 6月3日14時—16時地閃地區分布情況

表1 鳳丹2號線雷擊跳閘情況統計

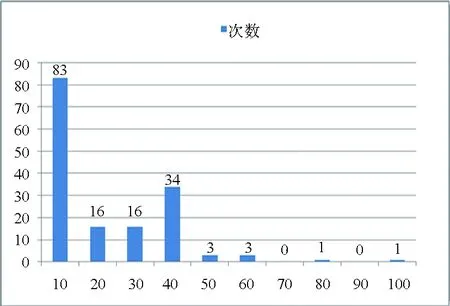

8月12日40號塔反擊時的地閃情況如圖2所示。共發生了157次地閃,其中,地閃次數最多的是10號塔附近83次(大于12 kA的雷電流有68次);其次是40號塔附近34次(大于12 kA的雷電流有29次),發生1次跳閘。

圖2 8月12日40號塔反擊時的地閃情況

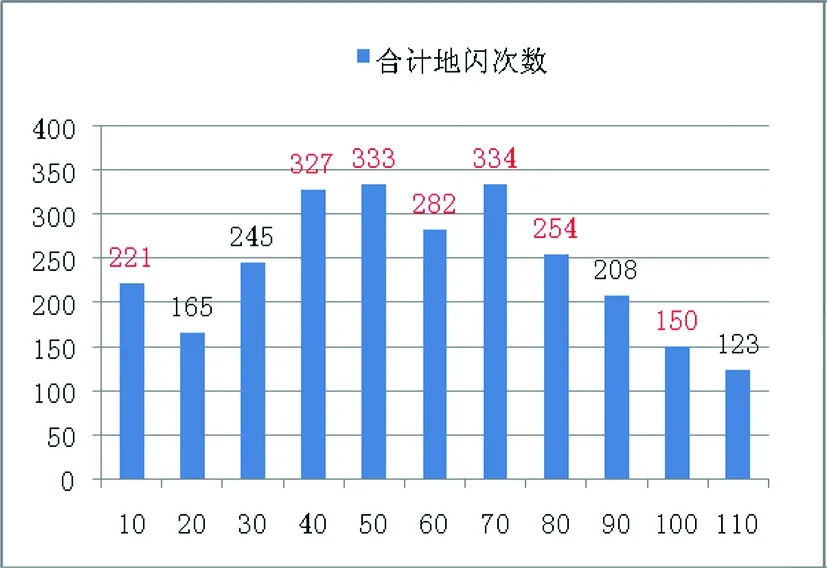

全部發生10次跳閘時間段地閃情況進行統計如圖3所示。排名前5名的40號—80號塔均發生雷擊跳閘。

圖3 10次跳閘合計地閃次數分布圖

從統計結果來看,通過研究雷電的活動規律來研究線路跳閘,防護措施效率可能不高,不如提高線路本體耐雷水平。

2.3 雷電流幅值分布與跳閘之間關系

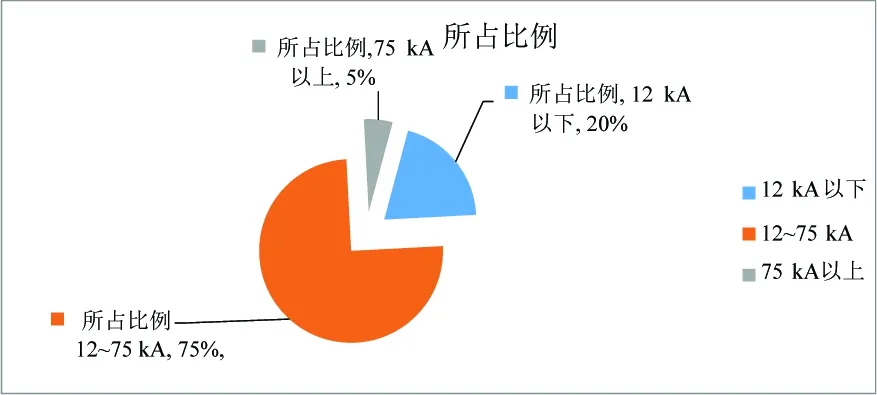

從雷電流幅值分布情況來看,無明確對應關系,如圖4所示,小于12 kA的占總數20%,12~75 kA的占總數75%,大于75 kA的占總數5%。從概率角度來看,發生繞擊跳閘的概率相對高一些。

圖4 雷電流幅值分布圖

2.4 雷擊跳閘因素分析

通過分析該線路地閃分布情況和跳閘分布情況,在統計雷電故障分布和防雷工作布置方面有以下幾點:

a.能夠構成反擊跳閘的地閃所占比例較低,按桿塔分布在2%~21%,總體比例為6%;理論上造成繞擊的概率較高,但從實際情況來看,反擊跳閘比繞擊跳閘高,說明運維單位應該提高線路反擊耐雷水平,以降低跳閘率。

b.線路雷擊跳閘與地閃分布具有一定相關性,一般地閃次數增加時,線路跳閘的幾率增高,但無線性對應關系。

c.可以通過對地閃、跳閘、線路本體、所處環境方面綜合考慮確定相對合理的雷電易擊區,以提高防雷工作的針對性。

3 存在的主要問題

3.1 管理方面

各單位在雷害風險評估方面還需加強。目前,國內外在計算耐雷水平和跳閘率方面的主要方法有規程法(通常采用的方法)、暫態計算法、幾何模型法(又稱擊距法)和先導發生法。各種方法的計算結果和實際發生跳閘的情況均存在差異。

在綜合評估線路預期方面還需加強。例如,設計中為了降低造價,采用高塔跨樹設計,降低了耐雷水平。還有標準DL/T 620 《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中要求220 kV線路耐雷水平不宜低于75~110 kA,但對于雙線路,應不宜取下限配置。

3.2 設計方面

首先還存在缺乏防雷設計的問題,設計中未能給出耐雷水平、跳閘率計算。其次,差異化設計還需加強。例如,鳳丹雙回線多處于山區,污穢等級不高,可能發生的主要跳閘形式應為雷擊和冰閃,而合成絕緣子的強項為防污閃,弱項為防雷擊和冰閃,如此配置并不適合。

3.3 運維方面

標準化作業執行得不夠嚴格,存在布線長度不足、測試方法不規范、未考慮季節系數以及未能將接地電阻與土壤電阻率進行認真比對等問題,提高專業人員業務水平的同時,落實規范化作業到位。

4 防護措施

4.1 管理方面

省內應開展雷害風險評估工作。對新建和改造項目進行耐雷水平及雷擊跳閘率計算,提高線路抵御雷害的能力及防雷工作的針對性。還有應加強全過程技術監督工作。使從規劃設計到運檢管理的全過程符合規范、標準和制度的要求。避免因管理問題帶來線路抵御自然災害能力降低。加強職工業務培訓,提高接地電阻測試工作質量。

4.2 技術方面

認真開展差異化防雷設計,提高線路耐雷水平,降低線路跳閘率。可能應對該線路進行絕緣調整,提高50%。如搖擺角允許,可考慮增加絕緣子數量。同時進行接地電阻改善,降低接地電阻,架設耦合地線,提高耦合系數,有針對性地安裝線路避雷器等方法避免雷害故障。

通過對本線路耐雷水平、雷電流幅值、地閃密度、地形等影響因素進行了綜合分析,可以看出針對220 kV線路提高線路反擊雷耐雷水平能夠有效降低線路跳閘率,結合提高差異化防雷工作準確性,豐富現有防雷措施,以達到減少類似雷擊故障發生的目的。