錫林郭勒地區降水時空分布特征及變化分析

烏日恒

摘要:針對目前錫林郭勒地區分析降水時空分布特征與變化的局限,文章分析了降水時空分析的材料、方法以及分布特征研究結果,并提出了地區降雨量變化趨勢影響的解決策略,其目的是為相關建設者提供一些理論依據。

關鍵詞:錫林郭勒地區;降水時空;分布特征

科技水平的不斷進步,使得人們對地區抗旱能力的控制效果需求越來越大。然而,地區旱情并不全是本地水資源利用水平決定的,還與周邊地區的降雨量多少存在關系。基于此,研究人員應從實踐角度出發,即在明確地區降水時空分析方法與分布特征內容的情況下,著手進行控制,以緩解現代化經濟建設水平對自然降水資源的使用壓力。

1材料與方法

該地區位于我國內蒙古地區北部,海拔在800~1800米之間,土地總面積約為20萬平方公里。此外,由于錫林郭勒地區的氣候為溫帶半干旱大陸性氣候,且土壤以風沙土類型為主,研究人員應將現有的水資源充分利用起來,以滿足經濟快速發展對其提出的要求。即結合區域地質水文材料,加大地區降水時空分布特征與變化的分析研究,進而實現地區經濟發展的可持續性目標。據既有材料顯示,地區年平均氣溫為2.5℃,日照時數約為3020小時,且降水量為273毫米。研究人員選取了錫林郭勒地區15個氣象站,在1987~2016年逐年平均的降水資料,進行趨勢系統的顯著性檢驗。具體來說,就是將變化率、氣候傾向率以及一元線性回歸,作為回歸系數,并利用最小二乘法進行計算。于此,降水施工分析人員就能根據計算得出的回歸系數與相關系數問的關系,明確時間與變量建設的相關。最終實現數理統計法作用于錫林郭勒地區降水變化分析準確性的控制目標。

2分布特征

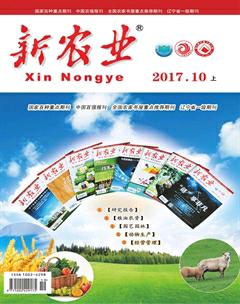

據統計,錫林郭勒地區近30年的年降水量基本保持在133.4~386.8毫米,且平均降水量為273毫米。在15個測站中,高于平均值有7個,即錫林浩特、烏拉蓋、西烏旗、白旗、太旗、藍旗以及多倫;低于平均值的測站有8個,即東烏旗、阿旗、東蘇旗、二連、西蘇旗、黃旗、朱日和以及那仁。其中年平均降水量最多為太旗,383.3毫米;最少為二連,135.0毫米。由此可以看出,該地區降水量總的空間分布趨勢為局部地區差異大且整體分布不均,且西北部少,東南部多。即降水量的分布按照從南到北,從緯向到經向的趨勢發展。因此,可確定錫林郭勒地區降水時空分布的大體趨勢呈由東南部向西北部遞減,如圖1所示。

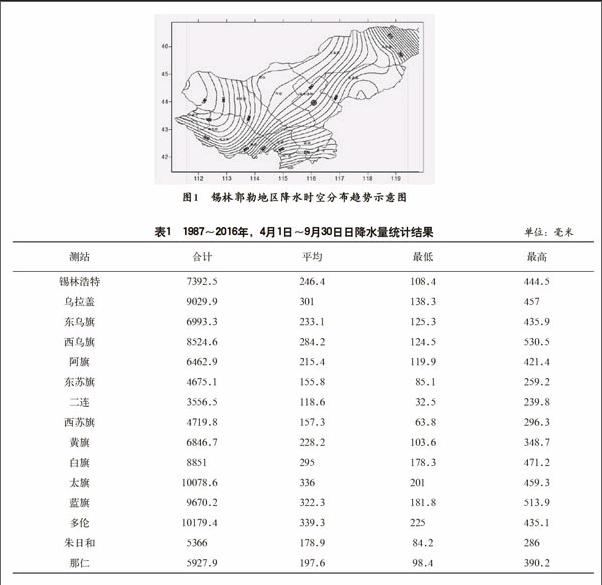

此外,從降水量的時間變化角度來看,其降水量的年變化呈單峰型變化,即降水量主要集中在4~9月,占全年的80%左右。如表1所示,為1987~2016年,4月1日~9月30日日降水量統計結果。

其中,日降水量小于10毫米的天數約為66天,且各月均有出現。根據降水量統計,中雨或是大雨均會出現在4~9月,且最多降水日數出現在7月份。

3探討與結論

根據上述分析結果,可以確定,錫林郭勒地區近30年的降水量空間分布特征為,呈東南部向西北部遞減,且年際變化呈不明顯減少趨勢。此外,根據對4-9月15個氣象站的日降水量監測結果,還可以證實,該地區還具有明顯的季節變化與區域性差異。即降水時空的變化原則,基本遵循“少多”循環的變化規律。由于錫林郭勒地區近年的降水狀況資料處于不斷增加狀態,因此,使得上述研究過程處于不斷明晰的變化過程。

當前階段,全球氣候變暖的趨勢越來越大,且在錫林郭勒地區的氣溫變化主要體現在冬季與春季,即呈現的升溫趨勢明顯。此環境下,季節可能提前,進而導致華北夏季出現降水減少問題。為此,相關建設人員應通過不斷完善人工降雨以及蓄積水源等措施方法,來提高區域抵抗旱災的能力。

總體而言,地區降水時空的分布特征要在充分結合區域氣象、水文與水資源資料的基礎上,來進行著手,即對地區氣象觀測站以及歷年監測統計獲得的數據進行系統性分析,以確定降水時空的變化,進而從源頭入手,解決區域出現的季節性干旱問題。endprint