專題:“智造”浪潮下的高科技園區巡覽

全球新一輪科技革命與產業變革興起,以制造業數字化、網絡化、智能化為核心,建立在物聯網和互聯網基礎上,同時疊加新能源、新材料等方面的突破而引發的新一輪產業變革,給世界范圍內的制造業帶來深刻影響。在第四次工業革命的浪潮中,中國提出了“中國制造2025”戰略規劃,加快從制造業大國向制造業強國轉變,同時,提出的“互聯網+”戰略帶來商業模式的變化,推動傳統產業和新興產業的創新與變革。

作為中國的首都,北京的戰略定位正在發生重大變化,科技創新中心首次明確成為首都的核心功能。圍繞新的發展定位,北京正在推進產業轉型升級、提質增效,加快構建高精尖經濟結構。按照北京總體戰略部署,地處北京北部的昌平區在新時期提出建設“國際一流科教新區”的戰略目標,進一步明確了昌平在首都發展新格局中的定位。昌平園作為中關村國家自主創新示范區核心園區,作為昌平建設國際一流科教新區的主要承載和北京建設全國科技創新中心的重要陣地,按照“發展高科技、實現產業化”的戰略要求,目標建設成為首都的“高新技術產業基地”。

北京市中關村昌平園,原為1991年成立的“北京市新技術產業開發試驗區昌平園區”;1999年,更名為中關村科技園區昌平園;2009年,成為中關村國家自主創新示范區核心區的重要組成部分,并。本期,編輯在“高科技園區巡覽”專題中,將采用“數說”的形式,向讀者介紹在北京市產業結構轉型、升級大潮中,北京北部的這朵獨特“科創之花”。

空間布局

規劃面積:51.4平方公里

政策區塊:已建或在建的昌平園中心區、未來科學城、中關村生命科學園、國家工程技術創新基地、北京科技商務區、北汽福田產業園、三一產業園、通用航空產業園等共計29個政策區塊。

◎ 昌平園中心區:5平方公里,核心區

◎ 未來科學城:13.14平方公里,北京建設全國科創中心主平臺之一

◎ 中關村生命科學園:7平方公里,國家級生物產業基地

◎ TBD科技商務區:9.46平方公里

◎ 國家工程技術創新基地:6.44平方公里

已開發、待開發土地面積:

◎ 累計開發土地面積:2890.72公頃

◎ 累計供應土地面積:2306.29公頃

◎ 累計建成城鎮建設用地面積:2766.28公頃

◎ 規劃工業用地面積:1607.48公頃

◎ 已建成工業用地面積:989.94公頃

◎ 可出讓工業用地面積:84.92公頃

◎ 可騰籠換鳥產業用地面積:23.13公頃

產業結構和規模

6大產業基地:昌平園中心區,未來科學城,北京科技商務區(TBD),中關村生命科學園,國家工程技術創新基地,三一產業園

5大支柱產業:能源環保,生物醫藥,信息技術,智能制造,新材料

“十二五”期間,昌平園技工貿總收入年均增長30.2%,2016年達到3669億元,已形成“能源、電子信息”2個千億級,以及“生物醫藥、新材料和先進制造”3個百億級產業。

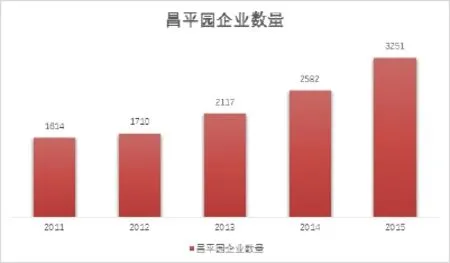

截至2017年上半年,入園企業超過4000家,其中,國家高新企業900家,上市、掛牌企業87家。

能源產業:450家企業,年收入1200億元(2016年)。匯集神華、國電、華電、華能、國能等投5大能源公司;3大石油公司研發總部和下屬子公司;以及北京神霧、中信國安盟固利為代表的一批新能源和節能科技企業。

電子信息產業:超過1500家企業,年收入1066億元(2016)。匯集有中軟股份、高德地圖、263網絡、慧聰網和中國移動、中國電信天翼電子商務等企業。

生物醫藥產業:近600家企業,年收入236億元(2016),匯集新時代健康產業集團、瑞士諾華制藥、樂普醫療、博奧生物、百濟神州、品馳醫療等一批大型企業和科技創新企業。

新材料產業:290家企業,年收入241億元(2016)。匯集中國商飛北京研究中心、有研億金新材料、探路者等企業。

先進制造產業:超過500家企業,年收入564億元(2016)。匯集北汽福田、康明斯發動機、三一重工、臻迪無人機等知名企業。

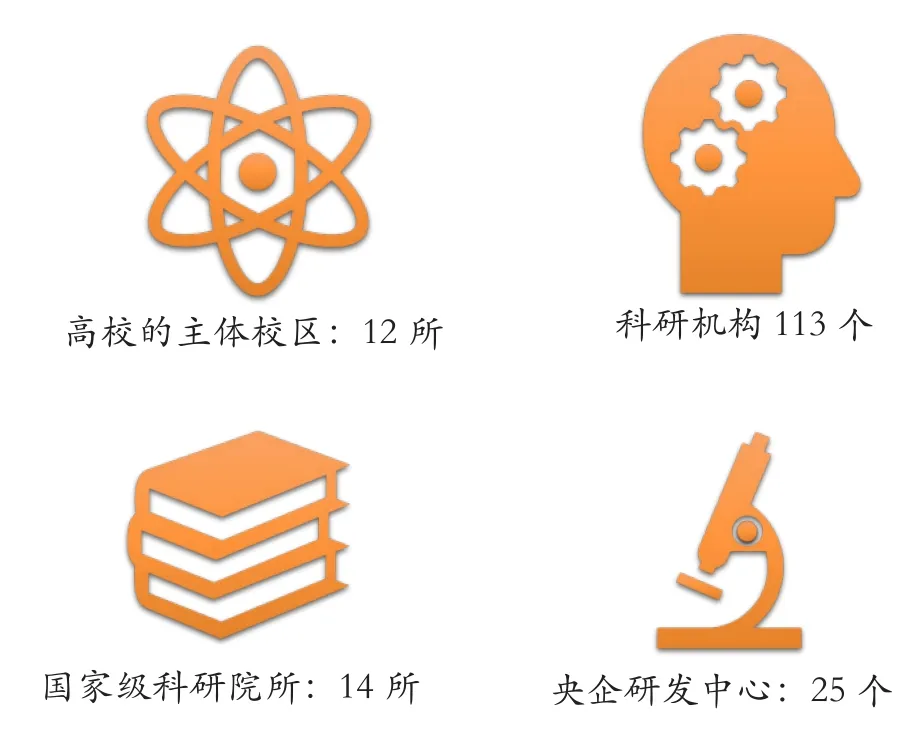

科技創新

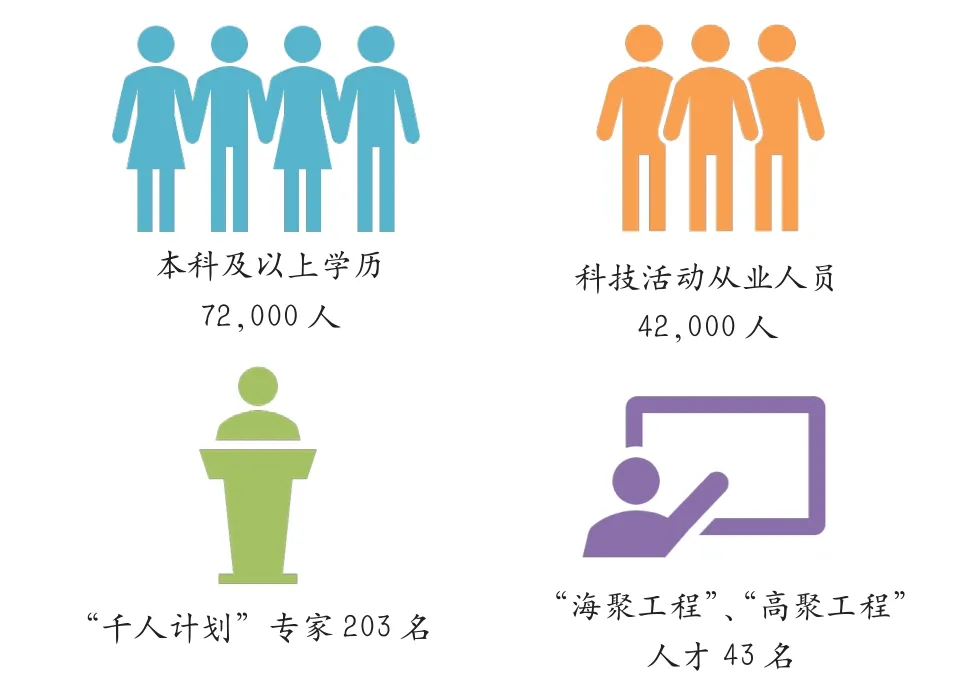

高科技人才:科技活動人員42,000人,本科及以上72,000人,占全部從業人員44.8%。引進“千人計劃”專家203名,“海聚工程”和“高聚工程”人才43名。

研發支出和成果:年度研發經費支出133.9億元,發明專利申請量和授權量同比增長32%和28%,技術合同成交額47.7億元,同比增長6.2%。

“十三五”目標

到“十三五”末,園區經濟實力、發展水平、創新能力進一步提升,對中關村國家自主創新示范區和昌平國際一流科教新區建設的核心支撐作用更加強勁,成為帶動首都經濟轉型升級的強大引擎和國家創新體系中的重要節點。

產業規模:在“十三五”時期,園區總收入年均復合增長率10%,到2020年,入園企業數量超過6000家。

產業結構:能源環保、智能制造、生物醫藥、新一代信息技術、科技服務等高附加值、高成長性產業快速發展,收入比重顯著提升。由央企、民營小巨人企業、小微企業共同支撐的發展格局初步成型。

發展水平:園區能耗、水耗、二氧化碳排放水平持續下降,能源消費總量(萬噸標準煤)達到北京市要求。園區投資強度進一步提升,地均產出、人均產出大幅提高,到2020年,園區地均產出率達到110億元/平方公里,勞均產出率高于中關村平均水平。

自主創新能力:園區全社會研發投入、技術收入持續增長,2020年,技術收入實現翻番,超過350億元,技術合同輸出額達到75億元,科技活動經費投入強度達到3.4%;主導或參與研制多項國際、國家或行業標準,擁有一大批具有自主知識產權、達到國際領先水平的高端產業和前沿領域技術,園區專利申請量超過0.9萬件。

國際化水平:利用外資水平不斷提升,園區骨干出口企業的國際市場競爭力、園區重點企業的跨國經營能力顯著增強。