文史精粹

“翠微”其實是山腰

最早見到“翠微”一詞,應該是在李白《下終南山過斛斯山人宿置酒》一詩中,“暮從碧山下,山月隨人歸。卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微”。對后兩句的解釋,大都是“回頭望望剛才走過的山間小路,蒼蒼茫茫籠罩在一片青翠中”。

其實,這里的“翠微”還是解釋為“山腰”為好。蒼,已經是指深綠,比青翠還要好。在古代,翠微,本來就是指山腰幽深處。《爾雅·釋山》里說,“未及上,翠微”,怕大家不明白,郭璞又注曰:“近上旁陂。”“未及山頂”,當然是山腰。由于植被的茂密,山腰多隱藏翠綠深處。“微”就是藏匿,隱蔽,《左傳·哀公十六年》“其徒微之”、《禮記·學記》“微而臧”中的“微”,均是此意。

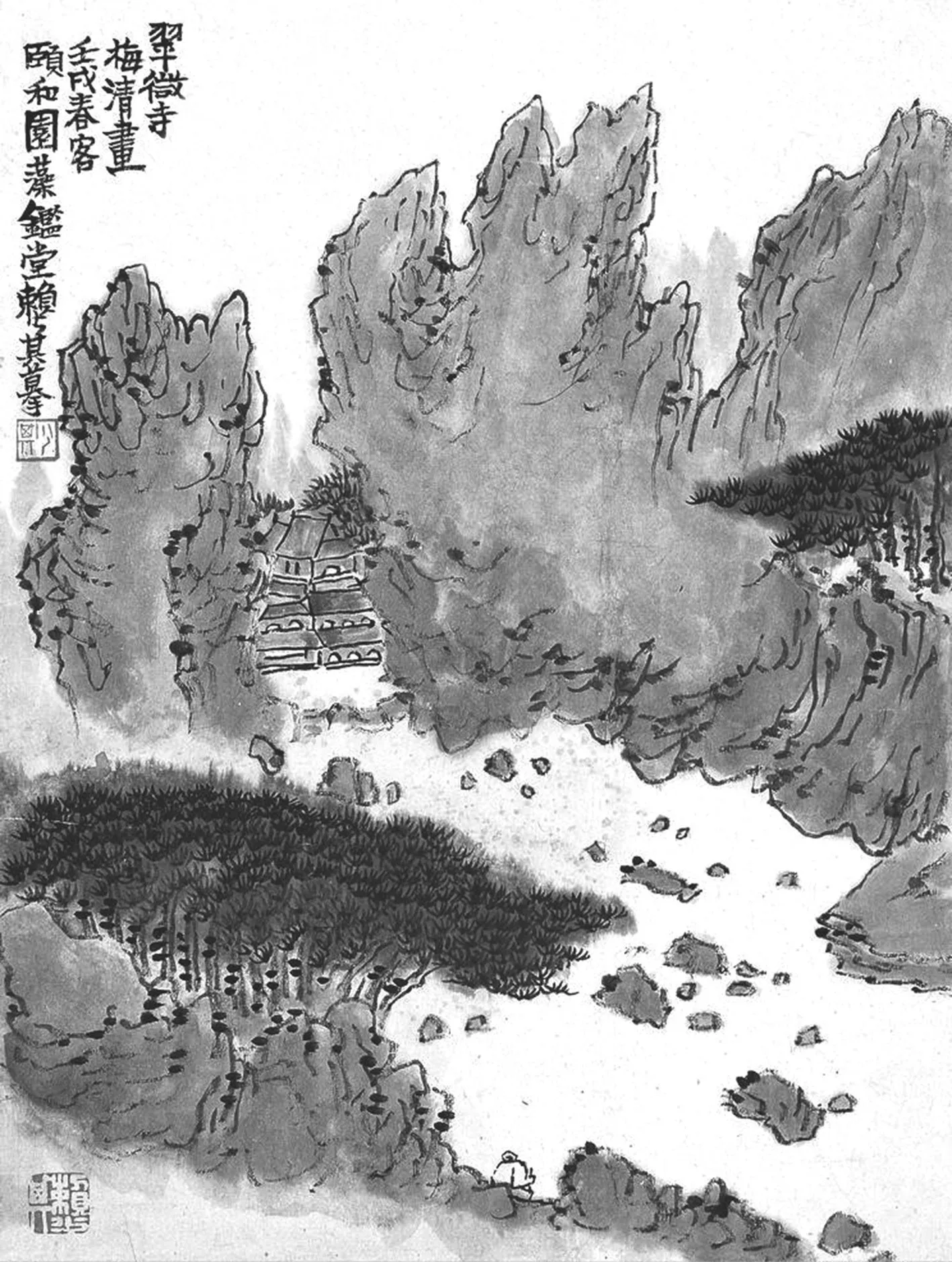

黃山翠微寺(賴少其畫作)

山腰是大山的關鍵之處,這里植被茂密,風景優美,所以也是神仙和隱士的首選之地,唐代那個叫許宣平的神仙,就在山腰生活了一輩子,傳言活了幾百歲。

李白的另一首詩《贈秋浦柳少府》:“搖筆望白云,開簾當翠微。”宋司馬光《和范景仁謝寄西游行記》:“八水三川路渺茫,翠微深處白云鄉。”岳飛《池州翠微亭》:“經年塵土滿征衣,特特尋芳上翠微。好水好山看未足,馬蹄催趁明月歸。”這些“翠微”,都應該是指山腰。

當然,隨著時間的推移,“翠微”的意思也有了變化,有人用它泛指青山了。唐高適《赴彭州山行之作》“峭壁連崆峒,攢峰疊翠微”,《西游記》第九回“喜來策杖歌芳徑,興到攜琴上翠微”,以及毛澤東《答友人》“九嶷山上白云飛,帝子乘風下翠微”等,這里的“翠微”已經是指代整座大山了。

(文/劉紹義)

古代那些讓人費解的官名

大長秋漢代時始設的一種官職,主要負責管理皇后的宮中事務。“大長秋”原是漢代皇后所住的宮名,后來代指官員。大長秋一職多由宦官擔任,年薪為二千石,也算是皇后身邊的近臣。唐朝以后,大長秋一職不再設置。

孔 目唐朝時始設的一種官職。孔目最初掌管朝廷的文書、檔案、收取圖畫等事務,大體相當于今天的國家檔案館館長,因其所管之事無論大小,一孔一目均要經其手,故稱“孔目”。宋朝時沿設,《水滸傳》中的梁山好漢裴宣,便做過這類官,故有“鐵面孔目”的綽號。

夷離堇遼代時始設的一種官職,夷離堇為契丹語,意即“統率軍馬的大官”。遼代契丹政權是八部聯盟建立的王朝,聯盟的首領稱作“可汗”。在部落聯盟中,還設有統領兵馬的軍事長官,他們被統稱作“夷離堇”,其地位僅次于可汗。

勃極烈金代時始設的一種官職。女真族的部落聯盟長稱為“勃極烈”,漢譯為“管理眾人”。清代時,勃極烈譯為“貝勒”,但已從官職轉為爵位,與金代有所不同了。

管 勾宋代設置的一種管理、辦理文書賬籍等業務的官員,各個府、院、衙門都有,算是衙門內的財會科科長和秘書處處長。

虞 候《水滸傳》中多次出現“虞候”這一稱謂。虞候最初是春秋戰國時期掌管漁業的官,大體相當于現在的水產局長。隋唐時權力突變,成為太子宮中的禁衛軍首領。唐代以后虞候成為軍中的執法長官。宋朝時,皇家衛隊中普設虞候,相當于副總指揮或參謀長。

期 門漢武帝喜歡微服私訪,為安全起見,身邊常常帶一幫武藝超群的護衛,這些護衛和他們的統領,統稱作“期門”。他們平時期(待命)于殿門之外,稱之為“期門”倒也名副其實。漢平帝以后,“期門”改稱“虎賁郎”。

啟心郎 通俗地講,就是清代的翻譯官。清初,朝廷設立了六部(吏、戶、禮、兵、刑、工),各部中都有滿、蒙、漢各族官員,因各族官員彼此語言不通,所以要設一名翻譯,這名翻譯就叫“啟心郎”。清初,六部中均設有1~3名啟心郎。清中期以后,此官被廢。

(文/劉 凱)

“火藥”怎么與“藥”沾上了邊

火藥,古人把它稱為“著火的藥”或者“發火的藥”。我國是最早發明火藥的國家,它與造紙術、印刷術、指南針一樣,成了我國古代四大發明之一。但火藥的發明起先并不是為了軍事的需要,它與豆腐等食品一樣,是我國古代煉丹家在為帝王貴族煉“長生不老藥”時偶然發現的,只是豆腐成了食品,火藥成了人們打仗的工具。

從戰國到漢初,那些帝王及其貴族都想像神仙一樣長生不老,于是便驅使一些方士道士煉制“仙丹”,常用的醫療藥物硝石和硫黃都是他們煉丹的原料。在實踐中煉丹家發現,用硝石和硫黃這兩種原料與木炭按一定比例混合,就會燃燒,并能產生高熱和大量氣體,體積也會急劇膨脹,直至發生爆炸,于是他們就將這種東西稱之為“火藥”了。

由此可見,無論是制造“火藥”的原料,還是制成“火藥”的成品,開始都與戰爭無關,它們都是治病療傷的藥物。李時珍在《本草綱目》中就清清楚楚、明明白白地寫道,火藥能夠“治瘡癬,殺蟲,辟濕氣、瘟疫”。

不過,晚唐以后,火藥就突破了“藥”的界限,由救人的妙藥變成了殺人的工具,被大量用于軍事中,軍事家用火藥發明制造了各種各樣戰爭的工具——火器,諸如火球、火箭、火炮等。盡管如此,火藥的本性未改,人們仍然把火藥稱之為“藥”。

(文/劉紹義)

“饅頭”一詞或來自佛經

北方人飯桌上常常離不開饅頭,但您知道“饅頭”為什么叫這個名字嗎?蘭州財經大學教授高啟安認為,這個中國人熟識的詞匯最早可能源自佛經。

坊間對饅頭一詞的起源,一直流傳著諸葛亮創立之說。據高啟安考證,在宋人高承所著的《事物紀原》中記載著諸葛亮以面粉皮包餡以為人頭之事,所以有“饅頭”源自“蠻頭”的觀點。但這一觀點由于在魏晉史籍中未有記載,因此被很多學者認為是無稽之談。

高啟安經過多年的研究認為,“饅頭”一詞應該是外來語,“饅頭”應是由佛經里記載的食物“曼提羅”直接音譯過來的,該食物傳入中土以后,各地的書寫者根據讀音寫出了符合自己生活和發音習慣的文字,早期的史籍中,將“饅頭”寫作“公式頭”“曼頭”“饅公式”, 直到后來才逐漸統一為“饅頭”。據考證 “饅”字出現大概在唐代。

高啟安認為,文化在傳播的過程中會根據不同的地理位置作出相應的改變與融合,飲食文化也是如此,“曼提羅”原本表述的是烤制的饅頭,但這類食物傳入中原后,與中原傳統的蒸作方式相結合,變成了一種本土化的蒸食。雖然加工方式改變了,但仍然保留了原來的音譯名稱,只不過中原人根據自己的理解,發明了更為表意的漢字,使之看上去更像個食物名稱,“饅頭”一詞也因此流傳了下來。