2016年江蘇地區小麥白粉病發生特點及治理對策研究

吳佳文,朱先敏,田子華

(江蘇省植物保護植物檢疫站,南京 210036)

小麥白粉病[Blumeria graminis(DC.)Speer]是江蘇地區小麥生產上一種常見病害[1-2]。近年來,受氣候條件、耕作制度、栽培方式、菌源基數、品種布局等多種因素影響,其危害呈逐年加重的趨勢,已經成為江蘇麥區與小麥赤霉病、紋枯病齊發并重的“三大病害”之一,嚴重影響小麥產量和品質。該病發生時主要侵染小麥葉片,影響光合作用,溫濕度適宜時還會侵染到葉鞘、莖稈甚至穗部,一般發生可減產5%~10%,重病田塊減產20%以上[3]。2014年以來,小麥白粉病在江蘇地區連續3年呈偏重以上發生。為此,筆者分析了2016年江蘇地區小麥白粉病的發生特點、重發原因,并提出了小麥白粉病的治理對策,為今后江蘇地區小麥白粉病防控提供技術支撐。

1 發生特點

1.1 流行范圍廣

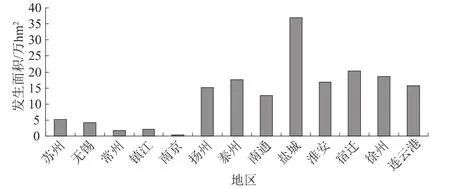

2016年危害定局后調查,江蘇小麥白粉病發生面積167.1萬hm2(表1),發病面積列2010年以來第1位,超過小麥白粉病大流行的2015年,占當年江蘇小麥種植面積的75.9%。2016年,小麥白粉病在江蘇各省轄市均有不同程度發生,地區間發病差異大。其中,鹽城發生范圍廣,發病面積36.9萬hm2,超過當地小麥種植面積的80%;南京發生較輕,發病面積0.4萬hm2,僅占當地小麥種植面積的6.5%(圖1)。

1.2 危害程度重

2014年以來,江蘇地區小麥白粉病危害程度已超過小麥紋枯病,并有逐年加重的趨勢。2016年,江蘇地區小麥白粉病發生程度明顯重于歷年,達偏重至大流行級別,沿淮、淮北、里下河局部地區大流行,造成小麥產量損失約11.1萬噸。5月下旬調查,常州、鹽城、無錫、連云港等地部分未防治田塊,上3葉病葉率超過70%,常州部分田塊超過90%;揚州、泰州、南通等地防治田塊上3葉病葉率超過30%。

表1 2010—2016年江蘇地區小麥白粉病發生與防治情況統計表 萬hm2

圖1 2016年江蘇省13個省轄市小麥白粉病發生面積統計

1.3 始見期早,病情上升快

2016年2月29日阜寧查見小麥白粉病病株,為江蘇最早發生,較2015年提前3 d,較常年提前30 d左右,白粉病始見期統計見表2。3月中旬調查,連云港、鹽城、徐州、淮安、宿遷等地陸續查見病株。4月上旬大面積普查,江蘇各地均已查見小麥白粉病病株。4月中旬,沿淮、里下河、沿江等地區田間小麥白粉病病情激增;5月上旬,小麥白粉病進入發病高峰期。據鹽城典型調查:4月上旬,田間病株率2.8%、上3葉病葉率0.8%;5月上旬,病株率上升至43.6%、上3葉病葉率上升至34.5%(見圖2)。

表2 2010—2016年江蘇地區小麥白粉病始見期統計表

圖2 小麥白粉病發生動態變化圖(2016年鹽城)

1.4 品種間差異大

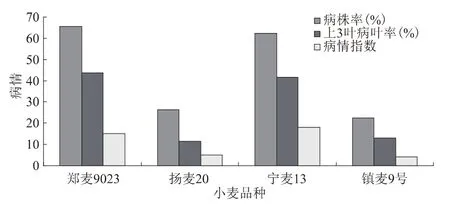

據揚州、鹽城、淮安等地小麥白粉病危害定局后調查:寧麥、淮麥、徐麥、煙農19等系列品種發生較重,自然病株率超過50%,上3葉病葉率在20%以上;寧麥13、鄭麥9023等品種經過防治后,病株率在20%以上,上3葉病葉率超過10%。鹽城鹽都區5月底調查,寧麥13、鄭麥9023發病情況明顯重于揚麥20、鎮麥9號等品種(圖3)。

圖3 不同小麥品種白粉病病株率、病葉率與病情指數統計(2016年鹽城鹽都區)

2 發生原因分析

2.1 感病品種種植面積大

江蘇地處南北過渡地帶,小麥種植品種雜、亂、多。據統計,2015年秋播小麥種植品種達99個,主栽品種有揚麥系列、寧麥系列、鎮麥系列、淮麥系列、煙農19、矮抗58等。上述品種種植面積占全省小麥種植面積70%以上,且均為小麥白粉病感病品種。只要氣候條件適宜,小麥白粉病均會嚴重發生。5月下旬,小麥白粉病危害定局后調查,上述品種上3葉病葉率為10%~30%,病情指數在5~10之間,其中寧麥系列、揚輻麥4號等品種上3葉病葉率為30%~60%,部分田塊甚至超過80%。

2.2 小麥晚播比例高

2015年11月5~7日、11~13日、15~19日、23~25日江蘇小麥秋播期間,大部分地區出現多個連陰雨天氣,2015年江蘇秋收水稻收獲期較常年明顯推遲、騰茬晚,秋播小麥播期持續時間長。2015年江蘇小麥秋播持續時間超過2個月,淮北地區旱茬麥在10月中旬開始播種,淮南地區稻茬麥最遲播種期在12月下旬。據統計,2015年江蘇稻茬麥適期播種面積僅為62.5萬hm2,占江蘇稻茬麥種植面積的33.9%,遲播比例高達66.1%,其中晚于適期10 d以內的占23.9%,晚于適期10 d以上的占42.2%。

由于遲播時氣溫偏低,農民往往加大播種量,以保證出苗率,從而造成遲播田塊麥苗密度過大,為小麥白粉病發生流行提供了條件。

2.3 田間管理水平下降

近年來,隨著輕簡栽培技術的推廣應用,直播稻、稻套麥等輕簡栽培模式在江蘇種植比例高。據統計,2015年江蘇秋播小麥適期精量半精量播種面積為69.1萬hm2,約占江蘇小麥種植面積的28.9%,稻田套播、板田直播、淺旋蓋籽等粗放播種面積超過133.3萬hm2,粗放管理播種面積超過全省小麥種植面積的70%。粗放播種田塊播種量明顯偏高,平均用種量達247.5 kg/hm2,部分2015年12月初以后播種的田塊用種量超過375 kg/hm2。由于人工播種用種量大,導致田間基本苗數量大,無效分蘗多,群體偏大,田間麥苗密度普遍較高,田間郁閉,通風、透光條件差,為小麥白粉病流行提供了群體基礎。

2.4 氣候條件適宜

冬春小麥生長季氣溫偏高,冬前降水偏多,田間土壤墑情好,為小麥白粉病流行提供了良好的溫濕度條件。氣象資料顯示,2015年10月至2016年3月,江蘇地區冬春小麥生長季總體氣溫偏高,降水偏多;2016年4月江蘇平均氣溫為14.8~17.7℃,較常年同期偏高1.4~2.8℃。其中,2016年4月中旬淮河以南地區偏高2.4~3.3℃,2016年4月下旬沿江以北地區偏高1.0~1.9℃。沿淮及江淮地區降水量為50~150 mL,較常年增加3~9成。2016年5月江蘇平均氣溫18.6~22.1℃,氣溫與常年基本持平或略高,淮河以南地區降水偏多,日照偏少,十分有利于小麥白粉病的擴展、蔓延、危害。

2.5 農戶防控意識淡薄

小麥白粉病的防控重在預防,在小麥白粉病發病初期用藥能有效控制小麥白粉病的擴展蔓延[4]。近年來,農民對小麥赤霉病的預防較為重視,但時常忽視小麥白粉病的預防,多數地區只把小麥白粉病作為兼治對象。然而在小麥白粉病早發、重發年份,兼治效果很不理想。盡管江蘇植保部門在早發、重發年份組織宣傳發動,要求農民單獨開展小麥白粉病防治,但許多農民對小麥白粉病危害認知度不夠,適期用藥的防治意識淡薄,錯失防治適期,從而造成小麥白粉病大流行。

2.6 防治藥劑品種單一

自20世紀80年代江蘇地區引進三唑酮防治小麥白粉病技術以來,三唑酮已經在江蘇推廣使用30余年。由于三唑酮在防治小麥白粉病中表現出高活性,形成了長期、大量、單一應用三唑酮防治小麥白粉病,依賴于該藥劑防控的局面。尤其是2012年小麥赤霉病重發以來,三唑酮及其復配劑在江蘇省推廣使用量達到頂峰,為有效防控小麥白粉病、赤霉病發揮了重要作用。但自2014年開始,江蘇部分地區基層植保部門調查發現,三唑酮對小麥白粉病防效較2012年前有所降低,防治藥劑亟需更新換代。

3 可持續治理對策

小麥白粉病不能單純地依賴化學防控措施,應綜合運用抗病品種栽培、強化栽培管理、適時化學防控等措施,才能從根本上減輕小麥白粉病發生,控制其危害。

3.1 推廣抗(耐)病品種

使用抗(耐)病品種是高效控制小麥白粉病發生最經濟的手段。因地制宜選用抗病、高產、優質品種,壓縮感病品種種植面積,做好現有小麥品種對比試驗,篩選、推廣一批農藝性狀好、抗(耐)病小麥品種;同時,生產上應注意合理安排品種布局,杜絕大面積種植單一小麥品種[5]。2014—2016年江蘇大面積生產調查顯示,鄭麥9023、揚麥20、揚麥22等品種的白粉病發生情況明顯輕于其它品種。建議農業部門適時公布不同小麥品種對小麥白粉病抗性狀況,指導種植戶合理選用小麥品種,擴大抗(耐)病品種種植面積。

3.2 強化田間栽培管理

推行適期播種,大力推廣精量、半精量播種技術,秋播小麥播種量控制為187.5~225 kg/hm2,控減基本苗,降低麥苗密度、小麥群體數量,改善通風透光條件;推行配方施肥、平衡施肥,減施氮肥,增施磷鉀肥,促使植株健壯生長,增強抗病性,減輕小麥白粉病危害。此外,加強田間排灌溝系的配套建設,及時防除麥田雜草,營造有利于小麥生長而不利于小麥白粉病流行的農田生態條件,降低小麥白粉病發生危害[4-5]。

3.3 優化防控策略

2010—2011年,江蘇地區小麥白粉病發生較輕;2012—2016年,江蘇地區小麥病害防控主要集中在小麥赤霉病,小麥白粉病防治多采取與小麥赤霉病兼治策略。2014—2016年大面積生產調查發現,選擇與小麥赤霉病兼治已不能有效控制白粉病的擴展危害。對于小麥白粉病重發、早發年份,必須堅持“關口前移、治小控早”的防控策略,將小麥白粉病首次用藥時間提前至3月底至4月初(小麥白粉病發病初期),對病株率10%(或病葉率5%)的田塊開展1次防治,壓低病情發生基數;重發地區第1次防治后間隔7~10 d或結合穗期赤霉病防控再次用藥進行防治,控制小麥白粉病的流行擴散。

3.4 科學輪換用藥

科學合理使用藥劑不僅能有效延緩藥劑抗藥性產生,而且能提高對小麥白粉病的防治效果[6]。在小麥白粉病防治適期,可選用吡唑醚菌酯、醚菌酯、戊唑醇、烯唑醇、丙環唑、腈菌唑、氟環唑、三唑酮等化學藥劑進行防治。藥劑防治過程中要選用不同作用機理的化學藥劑輪換使用,以降低或延緩抗藥性的產生,確保防效。同時,積極做好小麥白粉病抗藥性監測,明確小麥白粉病菌對常用藥劑的抗藥性水平,指導大面積科學合理用藥。

3.5 推進專業化統防統治

由于一家一戶的分散防治難以做到適期、對路、足量用藥,實施專業化統防統治可有效提升小麥白粉病等病蟲防控效果和效率。充分發揮專業合作組織、專業合作社、家庭農場等新型農業經營主體的帶頭引領作用,依托專業化服務組織,全面推進病蟲專業化統防統治,切實提高小麥白粉病的防治效果,降低小麥白粉病等危害損失。

[1]全國農業技術推廣服務中心.小麥病蟲草害發生與監控 [M].北京:中國農業出版社,2008.

[2]霍治國,陳林,劉萬才,等.中國小麥白粉病發生地域分布的氣候分區[J].生態學報,2002,22(11):1873-1881.

[3]江蘇省植物保護站.農作物主要病蟲害預測預報與防治 [M].南京:江蘇科學技術出版社,2005.

[4]黃婷婷,陳永明,林付根,等.鹽城市小麥白粉病發生特點與防治對策[J].大麥與谷類科學,2016,33(2):51-53.

[5]邵振潤,劉萬才.我國小麥白粉病的發生現狀與治理對策 [J].中國農學通報,1996,12(6):21-23.

[6]劉君麗,司乃國.小麥白粉病化學防治現狀及發展方向[J].農藥,2002,41(4):15-16.