少數民族音樂

張潔君

景頗族是中國的少數民族之一,有自己的語言和文字。他們大部分人居住在青藏高原上,而且有“景頗”“載瓦”“勒赤”“浪峨”“波拉”5個支系。最后,根據本民族共同的意愿,統稱為景頗族。

景頗族特色建筑

景頗族多數居住在海拔1500米左右的半山腰或山坡間的小平地上。一般村寨規模不大,大多數是同姓氏的人居住在一起,約40~60戶。村寨一般依山而建,面向壩子或河谷,靠壩一端,稱為“寨腳”,靠山一端稱為“寨頭”。過去,寨頭、寨腳都有標志,寨腳的標志是進村道路兩旁用木柱簡單搭建的寨門,寨頭的標志是在村寨通往山頂小路旁的某一種自然物,可以是石頭、大樹或樹樁。

在早期,景頗族人住的都是竹子搭建而成的草房,只有族人首領和當官的人才能住瓦房。草房均為長方形,分上下兩層,下層距離地面高度1~2米,用于堆放薪柴、農具以及飼養牲畜。上層住人,用竹隔成若干間,每間設有一個火塘,火塘四周就是家人歇息的地方。草房的使用壽命其實并不久,每7、8年就要返修一次,并且全村人會聚在一起,互相幫忙建房。

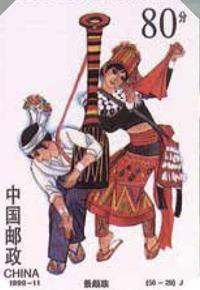

景頗族服飾

景頗族穿衣風格獨特。男子以白、黑、紅為主,5個分支的人也只是稍有差別。最大的不同在于帽子,景頗族的景頗支系會包著紅、藍色相間的方格棉紗布制成的圓筒形頭巾,而其他支系的族人會戴各色絨球裝飾的白、紅色包頭。為了能養家糊口、抵御野獸的襲擊,他們出門都會隨身攜帶挎包和長刀。

景頗族女子的服飾有便裝與盛裝之分。便裝十分簡樸,上衣為黑色的緊身短衣,下衣一般是自己手工繡的長筒裙。她們一般只要在節日和結婚時穿盛裝,上衣是一件胸、肩和背部裝飾著銀牌和銀穗的短衫,下裝是用各色毛線織出美麗圖案的筒裙,腰間系著紅色腰帶,頭飾是羊毛織成的紅花包頭,還會佩戴數串紅色項珠及耳飾、手鐲。

目腦縱歌節

景頗族有很多特色的傳統節日,比如目腦縱歌節、能仙節、新米節等。這些節日里就屬目腦縱歌節最特別、盛大且隆重了。

目腦縱歌是景頗族祭祀天神“木代”的傳統祭典活動。“木代”是景頗族信仰中最大的天神,代表著財富和幸福,能夠佑人以平安、順利。在以前,景頗族等級十分森嚴,只有山官(族中最高首領)才有祭祀的權利。一般來說,假如山官舉行祭祀的次數越多、規模越大,他在族人中的威望就愈高。舉行目腦縱歌節時,山官統轄之下的村寨須籌集豬、牛等祭品進行供奉,犧牲和耗費十分大,因此這個節日并不普遍,一個山官轄區一般數年或數十年才舉行一次。

現在,目腦縱歌節是景頗族的傳統節日,在每年正月里,由政府組織。每到節日,成千上萬的景頗族男女身著盛裝,從崇山峻嶺、蒼蒼莽林中歡歡喜喜地匯集到舉行目腦縱歌盛會的廣場,載歌載舞,逛集市,購買各地的商品。

歌舞文化

景頗族在長期的生產生活中創造了豐富多彩的民間音樂,加上支系又多,所以歌曲種類十分復雜。他們有古老的歌謠和現代民歌兩種。其中,歌謠以敘述古往今來故事的歷史歌、音域高亢遼闊的山歌、旋律簡單的舂(chōng)米調為主。

景頗族的舞蹈大部分是集體舞,主要分為歡慶性、祭祀性和娛樂性3種。這些舞蹈中,就以在目腦縱歌節上跳的縱歌最有特色。縱歌不僅舞步有序,節奏鮮明,而且還會配備木鼓、象腳鼓、芒鑼等樂器來伴奏。

民間器樂

文崩音樂是流行于景頗族中的一種器樂合奏。它并不起源于我國,而是上個世紀50年代由緬甸的景頗族流傳過來的。隨著文崩音樂的漸漸發展,在我國較大的景頗族村寨中,一般都會有一支文崩樂隊。每逢節日、婚嫁或者新房落成等慶祝活動時,景頗族人常邀請文崩樂隊來演奏助興。偶爾,農閑時分也會湊上幾個人,組成一支文崩樂隊自娛自樂一番。

既然是樂隊,那肯定就少不了樂器了。文崩樂隊通常是由一支或數支吐良(景頗族獨特的吹管樂器)、? ? 鑼、軍鼓等組成。其中吐良擔任主奏的角色,可想它的重要地位呢。