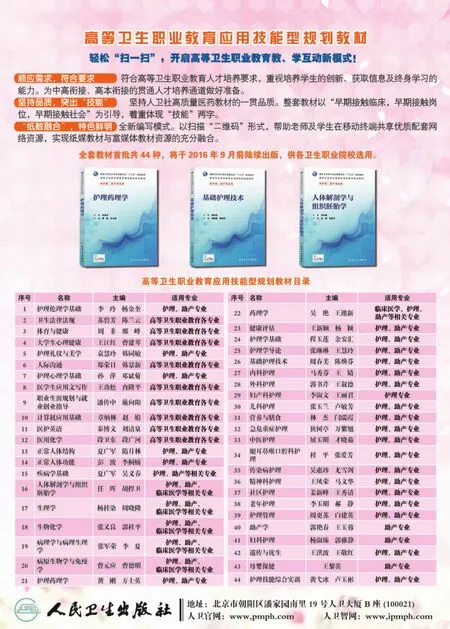

高等衛生職業教育應用技能型規劃教材

2017-06-05 15:02:48

衛生職業教育 2017年10期

猜你喜歡

華人時刊(2022年13期)2022-10-27 08:55:52

當代陜西(2022年4期)2022-04-19 12:08:52

新世紀智能(英語備考)(2021年10期)2022-01-18 05:12:14

新世紀智能(英語備考)(2021年9期)2021-12-06 05:22:38

新世紀智能(英語備考)(2021年11期)2021-03-08 01:10:02

新世紀智能(英語備考)(2020年11期)2021-01-04 00:41:50

福建基礎教育研究(2019年9期)2019-05-28 01:34:27

領導決策信息(2018年50期)2018-02-22 06:17:16

北京教育·普教版(2018年1期)2018-01-29 20:45:18

商周刊(2017年5期)2017-08-22 03:35:26