十大提問破解“生長素的生理作用”教學難點

和 淵 (中國人民大學附屬中學 北京 100080)

“生長素的兩重性”是必修3 中“植物生命活動的調節”的重點內容。生長素的生理作用具有兩重性,具體表現在既能促進生長,又能抑制生長;既能促進發芽,又能抑制發芽; 既能防止落花落果,又能疏花疏果[1]。其兩重性與生長素的濃度、植物器官的種類和植物細胞的成熟度等方面密切相關,教材上著重介紹強調了生長素兩重性和其濃度的關系。

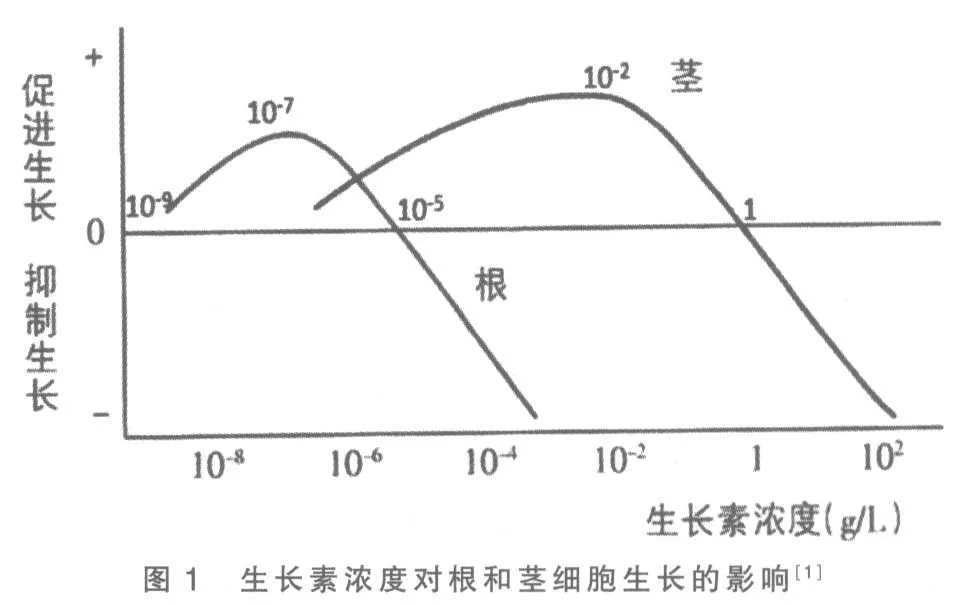

筆者在長期的教學過程中發現,學生在初次學習這部分知識的時候,理解起來并未覺得有很大難度,但是做習題時總是會出錯。在對習題進行深入分析時,發現學生看似已明白的內容其實并沒有理解透徹,例如:生長素濃度對植物生長影響曲線的真正含義,低保高抑的兩重性怎么理解,曲線中生長素的濃度是體內的濃度還是體外施加的濃度,曲線背后的實驗是如何設計的(對照組是什么,實驗組如何設計等),這些都是在教學中的重點和難點內容。通過查閱大量原始文獻,筆者試圖挖掘曲線背后的邏輯,用教材上一張簡單的曲線圖訓練學生的識圖能力,訓練學生的實驗設計能力(對照組、自變量、因變量等)、比較歸納和總結能力,以及將所學知識應用到真實場景的能力。以浙科版必修3《穩態與環境》第7 頁圖1-5“生長素濃度對根和莖細胞生長的影響”為引子(圖1),筆者在課堂教學中設計了十大問題,通過一步步對學生進行引導,讓學生真正深入理解生長素作用兩重性的含義。

1 問題1:此圖中橫坐標代表什么意思? (提示:注意橫坐標的含義、單位和刻度)

此圖中橫坐標代表生長素的濃度。單位是g/L,由于生長素的相對分子質量是175.19,因此橫坐標的單位大概是在10 mmol 的數量級。橫坐標的刻度是10-8,10-6,10-4,10-2,1,102,每個刻度之間相差100 倍。這一點要引起注意,刻度之間不是2倍的差距,而是100 倍的差距,相鄰刻度之間的濃度差別是非常大的。

2 問題2:橫坐標中的“生長素濃度”指的是植物體內濃度還是體外施加的生長素濃度?

橫坐標中的“生長素濃度”指的是體外施加的生長素濃度。原因是:

1)根據橫坐標可以看出,生長素濃度呈指數梯度增加,最高可以達到102g/L,而在體內不可能達到如此高的生長素濃度水平(這一點學生可以根據已知的圖中信息進行判斷)。

2)植物體內生長素濃度是痕量的(大約是納摩爾的數量級)[2]。20 世紀90年代后科學家利用質譜(LC-MS、HPLC)的方法對植物體內生長素的含量進行測定[3](這一點是學生未知的知識,需教師上課補充)。

3)根據溫特當年測定生長素雙重性的實驗方法可知,本實驗測得的是體外分別對根和莖施加的生長素的濃度(這一點需要查閱原始文獻,教師可嘗試發文獻讓學生閱讀)[4]。

3 問題3:此圖中縱坐標代表什么意思?

縱坐標代表對根或莖生長的是促進還是抑制,0 點往上是促進作用,0 點往下是抑制作用。

4 問題4:此圖中的原點(零點)代表什么意思?

零點的含義是:在無外加生長素(或在清水中)時,將植物只受自身激素的調控正常生長的量定義為零。在零點時植物細胞生長既不被促進,也不被抑制。所以零點是實驗中的對照組,無論是促進作用還是抑制作用都是相對于對照組而言的,圖中的下降曲線并不都代表抑制作用。

這里有一個學生經常困惑的問題,什么叫做“抑制生長”? 抑制生長是指細胞不進行生長了嗎? 其實,抑制生長不代表細胞不生長,只是說明在某特定濃度下,植物細胞的生長量不如對照的生長量大。例如,植物原本長度為20 cm,在清水中一段時間后植物生長到28 cm(生長量為8 cm),在促進作用的情況下,植物可能生長到32 cm(生長量超過8 cm),而在抑制作用情況下植物有可能只生長到26 cm(生長量一定小于8 cm),但植物仍舊是生長的(生長量為6 cm)。

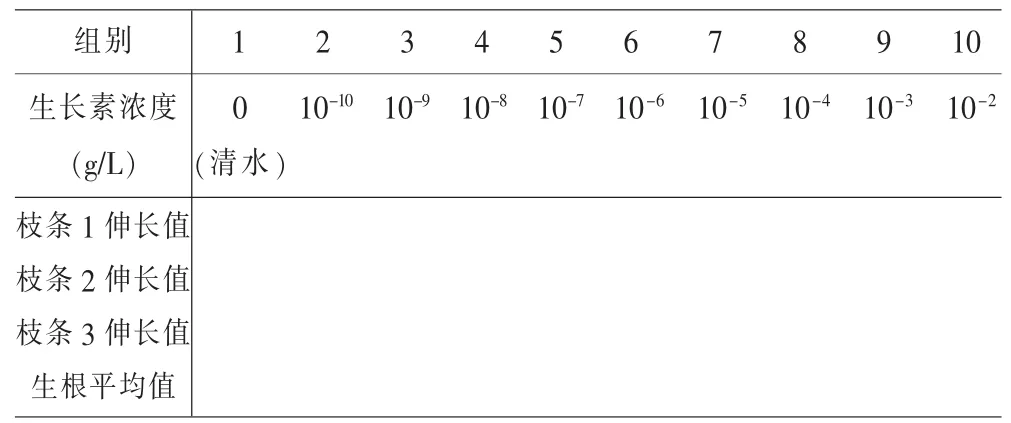

5 問題5:能否根據橫坐標推測本實驗的實驗方案(以生根為例)?

平常對學生的訓練是根據實驗描述和實驗設計判斷實驗結果,而這個訓練是讓學生根據實驗結果倒推實驗過程和實驗方案,具有一定的難度,實驗設計中教師要給予一定的提示和指導。從圖中可作出這樣的判斷: 橫坐標生長素濃度代表實驗的自變量,縱坐標促進或抑制生長的作用代表實驗的因變量。

實驗方案設計如下:

1)設置生長素的濃度梯度:用容量瓶將生長素 分 別 配 成 濃 度 為10-10g/L,10-9g/L,10-8g/L,10-7g/L,10-6g/L,10-5g/L,10-4g/L,10-3g/L,10-2g/L的溶液,將等量的溶液分別放入礦泉水瓶中。再取一礦泉水瓶,加入等量的清水,作為對照,及時貼上相應標簽。

2)制作插條:將準備好的枝條(月季、楊等)剪成長約5~7 cm 的插條,插條的形態學上端為平面,下端要削成斜面,這樣的扦插后可增加吸收水分的面積,促進成活;每一枝條留3~4 個芽,所選枝條的條件應盡量相同。

3)分組處理:將制作好的插條,分成10 組(每組不少于3 個枝條),分別將其基部浸泡在盛有清水的和濃度為10-10g/L,10-9g/L,10-8g/L,10-7g/L,10-6g/L,10-5g/L,10-4g/L,10-3g/L,10-2g/L 溶液的礦泉水瓶中,處理幾小時至24 h(每組要保證處理相同的時間)。

4)枝條培養:設置10 個相同的水培裝置,加入等量的完全營養液,在相同的外界條件下,分別培養經不同濃度生長素及清水處理過的插條,注意保持溫度為25~30℃。

5)記錄結果:定期觀察每組實驗材料的生根狀況,并記錄結果如下。

表1 探究促進植物生根的生長素濃度實驗設計方案

6 問題6:圖中“根”的這條曲線是什么含義?(注意:極值點和交點)

生長素的濃度對于根的作用呈現出隨著低濃度到高濃度先促進后抑制的作用。在生長素濃度為10-9g/L~10-5g/L 濃度時,生長素對根的生長起促進作用,其中,在10-9g/L~10-7g/L 濃度下,生長素對根的促進作用增強;10-7g/L~10-5g/L,濃度下,生長素對根的促進作用減弱。生長素濃度大于10-5g/L 對根起抑制作用。

高考中經常對曲線進行考查,其中極值點(或稱為拐點)、 交點、 頂點等是要引起十分重視的。極值點10-7g/L 代表生長素濃度的促進作用由強變弱,而并不代表生長素的作用從促進作用變成抑制作用,而交點10-5g/L 才是從促進作用轉變為抑制作用的點,在此點時既不促進也不抑制。

7 問題7:圖中“莖”的這條曲線是什么含義?(注意:極值點和交點)

生長素的濃度對于莖的作用呈現出隨著低濃度到高濃度先促進后抑制的作用。在生長素濃度為10-6g/L 濃度時,生長素對莖的生長起促進作用,其中,在10-6g/L~10-2g/L 濃度下,生長素對莖的促進作用增強;10-2g/L~1 g/L 濃度下,生長素對莖的促進作用減弱。生長素濃度大于1 g/L時對莖起抑制作用。

8 問題8:根和莖的這2 條曲線有什么相同點?(注意:曲線的走勢)

生長素對于根和莖的生長,都是在低濃度下促進生長,在高濃度下抑制生長,這體現了生長素作用的兩重性。

9 問題9:根和莖的這2 條曲線有什么不同點?(注意:曲線橫坐標的范圍)

促進莖細胞生長的濃度卻抑制根細胞的生長,而促進根細胞生長的濃度則對莖細胞毫無作用,這說明植物的不同部位對同樣濃度的生長素有不一樣的反應:根的總體感受濃度比莖要低,因此根對生長素的作用比莖更加敏感一些。

10 問題10:生長素兩重性在實際生產中有什么應用?

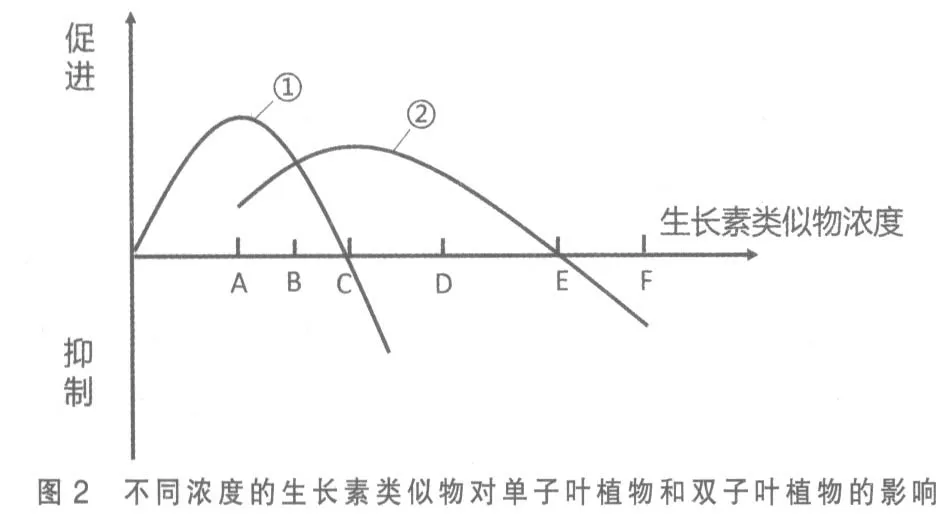

在農業生產中,單子葉作用的農田中常會生長一些雙子葉雜草,它們會影響農作物的生長,使糧食減產。在實際生產中,農戶常用一定濃度的生長素類似物除去與單子葉農作物混生的雙子葉雜草。圖2表示不同濃度的生長素類似物對單子葉植物和雙子葉植物的影響,請據圖分析回答:

1)圖中代表單子葉農作物的曲線是________(填序號),原因是__________。

2)除草時所用的生長素類似的濃度最好在圖中______ 左右(用字母表示),原因是_________。

回答:1)②,農戶用一定濃度的生長素類似物除去與單子葉農作物混生的雙子葉雜草,可確定此濃度對雙子葉雜草的生長起抑制作用,對單子葉農作物不起作用或促進生長的作用,因此曲線①表示雙子葉雜草,②表示單子葉農作物。

2)D,由圖可得,A、B 2 點對2 種植物的生長都起促進作用,C 點對雙子葉雜草無影響,對單子葉農作物起促進生長的作用,因此除草時所用的生長素類似物的濃度最好在圖中D 點左右。

在這10 個問題中,第1 個、第2 個問題涉及橫坐標的問題,讓學生深刻理解實驗中的自變量;第3 個、第4 個問題涉及縱坐標和原點的問題,讓學生深刻理解實驗中的因變量。在實驗的自變量和因變量確認之后,通過第5 個問題倒推實驗操作步驟和方案,以更進一步理解曲線的由來。在實驗設計完成后,對實驗結果進行分析,先各自分析每一條曲線的走勢、極值點和交點(第6 個、第7個問題),再將2 條曲線進行比較分析,總結歸納2 條曲線的相同點和不同點(第8 個、第9 個問題),通過這些分析、比較、總結讓學生自己一步步得出生長素具有兩重性作用的結論。之后,通過第10 個問題,讓學生將學習的知識點應用在實際生活的實例中,起到了對知識的升華作用。通過對這10 個問題的深入理解和分析,比較容易地突破了教學中的重、難點,使得學生對生長素兩重性的認識不只是停留在曲線的表面,而是透過曲線本身認知其背后的實驗設計和思維邏輯。學生通過對這些問題的分析不僅知其然更知其所以然,形成了對類似問題的結構思維模式,在遇到類似的問題時能輕而易舉地作出分析,在一些易錯題中的出錯概率明顯降低,例如:學生認識到在曲線的下降段并不一定代表抑制作用; 認識到實驗中要排除內源激素的干擾等。學生的這些變化說明了教學難點的落實確實比較到位,學生真正掌握了生長素具有兩重性的生理作用。