三人行,必有我“詩(shī)”

安春華

從春到夏,喜愛(ài)詩(shī)詞的電視觀眾還沉浸在年初央視那場(chǎng)詩(shī)詞盛會(huì)所帶來(lái)的喜悅與興奮中,余溫久久不散。但我們此次想探究的,不是一時(shí)的熱,而是詩(shī)歌在眾人心中原本存在的長(zhǎng)久的生命力。

3月21日是聯(lián)合國(guó)教科文組織設(shè)立的世界詩(shī)歌日。當(dāng)晚,聯(lián)合國(guó)官方微博連發(fā)4條消息,闡述詩(shī)歌對(duì)于人類的意義:

多姿多彩的詩(shī)歌是另一種對(duì)話的方式。它讓我們看到,地球各個(gè)角落的我們都面臨同樣的問(wèn)題,都有同樣的感受。

詩(shī)歌是一種旅行,它不是虛無(wú)縹緲的,而是直抵個(gè)人的情感、訴求和希望。當(dāng)今世界上存在著沒(méi)有兌現(xiàn)的審美需求,詩(shī)歌可以彌補(bǔ)這種缺憾。詩(shī)歌為人類的夢(mèng)想及其靈性的最高表達(dá)賦予了形式,也賦予人類改變世界的勇氣。

聯(lián)合國(guó)教科文組織向那些將自由表達(dá)作為武器,放飛想象的翅膀,積極行動(dòng)的人們致敬。對(duì)于既無(wú)形也無(wú)聲的事物,無(wú)論是我們身邊難以言說(shuō)的美好,還是世界上深重的傷痛和苦難,詩(shī)歌都能使其鮮活起來(lái)。詩(shī)歌升華了我們共同的人性,使人類更加強(qiáng)大、團(tuán)結(jié),也更清晰地認(rèn)識(shí)自己。

曾幾何時(shí),在流行歌手口中,詩(shī)被唱成與“遠(yuǎn)方”并列的東西,并和“眼前的茍且”相對(duì)立,這句當(dāng)今人人耳熟能詳?shù)母柙~,其廣泛流傳的程度,可能與李白的《靜夜思》都有一拼。以筆者之陋見(jiàn),與其說(shuō)是這句歌詞本身吸引人,不如說(shuō),是歌詞有意無(wú)意間設(shè)置的“遠(yuǎn)方”與“眼前”、“詩(shī)”與“茍且”的對(duì)立,擊中了很多人為眼下生活所累的“痛點(diǎn)”,從而喚起了強(qiáng)烈的共鳴。而眼前的生活是否充滿了茍且?這或許要看你以什么樣的心、什么樣的眼來(lái)觀照——以茍且之心,看萬(wàn)事萬(wàn)物皆茍且;以詩(shī)意之心,看萬(wàn)事萬(wàn)物皆詩(shī)意。

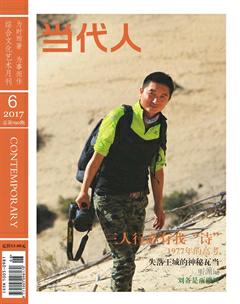

本期,我們走訪三位河北的讀詩(shī)者與寫(xiě)詩(shī)者。他們或是普通農(nóng)民,或是學(xué)校老師,或是報(bào)業(yè)記者。或在電視節(jié)目上展露風(fēng)采,或在詩(shī)歌大賽中斬獲殊榮。但這些光環(huán)只是我們行文的契機(jī),不是我們行文的目的。我們力圖挖掘光環(huán)背后的故事,并通過(guò)三人不同的經(jīng)歷與不同的性格,捕捉其中的共同點(diǎn):對(duì)詩(shī)歌的熱愛(ài)。其實(shí),詩(shī)歌對(duì)于他們生活的意義,不是一時(shí)的高調(diào)與熱鬧,而是杜甫筆下的春雨:“隨風(fēng)潛入夜,潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。”被滋潤(rùn)得久了,生出花朵般的馨香,只是在成名之前,不為人知罷了。聯(lián)合國(guó)教科文組織總干事伊琳娜·博科娃在“世界詩(shī)歌日”的致辭中說(shuō):“詩(shī)歌不是一種奢侈。詩(shī)歌就位于作為現(xiàn)世男女的我們眾人的心田。”讓我們?cè)谛奶镏袨樵?shī)歌留一畦土,播種、耕耘,在淺吟低唱中,與它久久相伴。endprint