蕭蕭回首望,煙雨細如絲

安春華

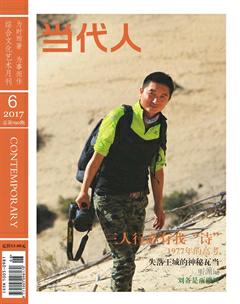

王子龍,石家莊人,80后,文學學士、歷史學碩士。現任石家莊學院圖書館閱讀推廣人、大學語文教師,石家莊市老年大學詩詞班特聘教授,中國詩歌網簽約詩人,起點中文網簽約作家。2015年參加河北衛視《中華好詩詞》節目,蟬聯6期擂主,2017年參加中央電視臺《中國詩詞大會》節目,榮獲季軍,并獲得“萬詞王”美譽。

采訪王子龍的過程異常順利,頭天提出要求,第二天上午就接受采訪,盡管已是名人,卻完全沒有架子,給人以實在、熱情、灑脫的印象,讓人感覺舒服。我不知道這是否緣于古典文化的滋養浸潤,但我知道,他的成功,是向古詩詞借的力量。

當代課老師,在農村教書,無論境遇如何困頓,他都有相同的信念:積學終有用。

王子龍的父母都是普通工人,文化程度并不高,母親愿意讓他背詩,卻從不強迫,只在隨和寬松的氛圍下,比如聊天、做游戲或戶外散步時,看到桃花紅了、柳枝綠了,即興念一首唐詩給他聽。或者騎自行車馱他回姥姥家,路上無聊時就跟他背詩玩兒。“一個人一生的愛好可能就那么一兩種,小時候激發出來,就一輩子喜歡了。”王子龍回想小時候,并不懂那些詩詞的含義,只覺得音韻瑯瑯上口,很美。讀書識字之后,慢慢理解詩的內容,又發現詩里包含著很多知識,和課本上學的不一樣,這更激發出他的求知欲,從此,讀詩、看書,成為他終生的愛好。

王子龍從小夢想當語文老師,上了高中,這個夢想更加堅定了。高二文理分科時,他未能如愿進入文科班,但他始終自學文科課程。高考時,理科生王子龍硬是以社會考生的身份報考了文科,語文考出138分的好成績,但由于英語成績一般,與本科院校失之交臂,考入石家莊學院中文系讀書。

2005年,王子龍大專畢業,開始了代課生涯。由于沒有編制,工作很不穩定。小學、初中、高中都教過,社會上的培訓機構也呆過。期間,最辛苦也最難忘的,是在城郊一所農村小學教書的經歷。

那所小學毗鄰藁城,王子龍從橋西區的家趕過去,需要走30公里。他干脆在學校辦公室搭了個床板睡覺,晚上學校里空空蕩蕩,只有二樓東頭的小屋亮著燈光,那是王子龍在批改學生的作業。

農村學校的條件是城區無法想象的。一入冬,學校的水管就被凍住,沒有水喝,也不能打掃衛生,學生感冒此起彼伏,個個掛著長長的鼻涕。但孩子們放學后卻不愿意走。王子龍問,為什么不回家?孩子們說:“學校比家里暖和。”王子龍聽了心里五味雜陳。這些孩子大多是外來務工人員子女,家里租的小平房沒有暖氣,陰冷異常。

王子龍就利用學生們放學、家長還沒來接的間隙,帶領學生們誦讀經典古詩文,教他們寫下心得體會。那些詩詞講述的都是農村孩子們聞所未聞的新鮮事物。王子龍要把中華文脈延續到這一張張稚嫩的臉上。一個學期過后,成果顯現,王子龍所帶班級有十余人在《少年素質教育報》上發表作文,印成鉛字。他輔導的學生侯若雨還獲得了讀寫大賽特等獎,成為當年獲此殊榮的唯一一個農村小學的學生。

在激勵學生的同時,飽嘗代課辛酸的王子龍,也暗暗寫下“久有凌云志,常懷明月暉。積學終有用,提筆任風吹”的詩來勉勵自己。他輾轉多個單位,卻初心不改,默默用功,邊教課邊自學,拿下了漢語言文學和教育學兩個本科畢業證,2010年還考取了渤海大學公費研究生,攻讀秦漢史。俗話說文史不分家,這次歷史專業的學習機會讓他格外珍惜。

研究生畢業后,王子龍回到石家莊繼續代課,有朋友勸他開辦培訓班,他笑了笑說:“我不當老板,只當老師。”后來,王子龍通過事業單位公開招聘,成為石家莊學院一名大學教師。回到母校,王子龍有了世事輪回的感覺:本以為可以在大學的講臺傳道授業了,可命運又跟他開了個玩笑——當了多年語文老師、文史科碩士畢業的他,卻被分配到學校的數學與信息科學學院擔任輔導員。專業滿擰,行政與教學南轅北轍,讓王子龍有些無奈。但既然選擇了來大學,就要有所作為。他在學校成立了國學文化研究會,申請開設了《大學語文》《傳統文化與人生發展》《中國文化史綱要》等選修課。在課上,他文史一爐,旁征博引,風趣幽默,料多味足,年輕學子被深深吸引。

無論在哪里,無論環境如何,王子龍似乎都有一種化逆境為順境的能力。他告訴我:“我和參加詩詞大會的詩友們,都是向古人要的力量。‘長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海‘大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里,我就是靠這些詩句走出低谷的。”

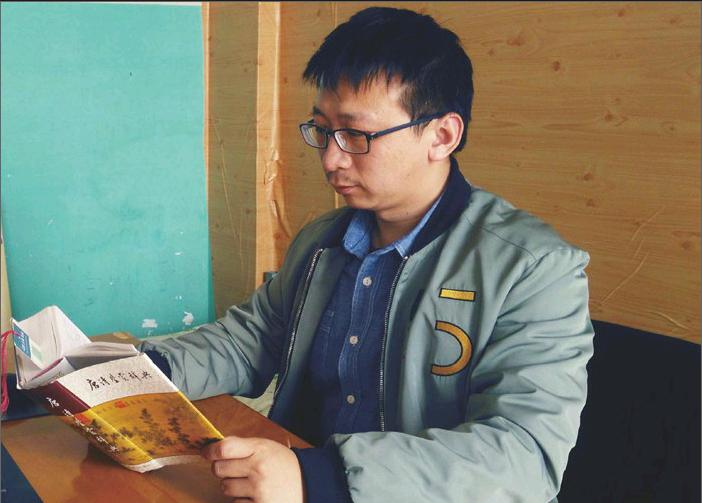

他拿出一本《唐詩三百首》:“這里邊沒有一首應試之作”。他覺得,詩從來不在遠方,詩就在當下。

去年,王子龍參加河北衛視《中華好詩詞》節目,蟬聯六期擂主。今年,央視《中國詩詞大會》節目組向他發來邀請函,他又登上央視,并獲得《中國詩詞大會》季軍。

王子龍個頭不高,但很精神,說話語速快,而且幽默,常將自己的身高與詩詞大會冠軍、“大高個大長腿”的武亦姝對比。3月5日他在石家莊市圖書館“石圖講堂”講座,談起獲獎后的一件小事:“有個上海的模特公司給我打電話,猛夸我詩詞儲備量大啊什么的,我說你有啥事就直說吧,他說:‘你有武亦姝的電話嗎?我說武亦姝還上學呢,他說:

‘我們把她包裝好就不用上學了。我說那可不行,武亦姝肯定不干。不然你們看包裝包裝我行嗎?”講到這兒,觀眾席上爆出一片笑聲。

王子龍不光平時愛開玩笑,他講古詩詞時也同樣是笑點不斷,讓人覺得詩詞一點也不艱深,一點也不高難。“詩歌在古代本來就是大眾文化,就像現在的流行歌曲一樣普通。”王子龍說,白居易的詩,鄉間老婆婆也能聽懂,柳永的詞“凡有井水飲處”都在傳唱。在王子龍的辦公室,他拿起一本《唐詩三百首》對我說:“這里邊沒有一首應試之作。對于古人來講,詩歌就像他們的小日記,隨時表達,隨時抒情。”他隨意翻到一頁,是孟浩然的《宿業師山房待丁大不至》:

夕陽度西嶺,群壑倏已暝。

松月生夜涼,風泉滿清聽。

樵人歸欲盡,煙烏棲初定。

之子期宿來,孤琴候蘿徑。endprint

“如果是現在的我們,遇到等人等不來無聊的時候,可能會拿起手機,拍拍這些景色,然后發到朋友圈,說‘我等的人怎么還不來啊,附上一個郁悶的小表情。古人沒有這些,詩就是他們的表達工具。而這樣的表達,顯然比現在人的表達要美得多。短短幾句,就把黃昏入夜的美景勾畫出來,也唱出了詩人心中的孤寂和期盼知音的焦灼。”

王子龍認為,在古代,不僅詩歌是大眾的,詩人也不“窄眾”,詩的作者不全是讀書人,還有老百姓。“《詩經》中的國風就不用說了,像唐詩《哥舒歌》的作者‘西鄙人就是西北邊民,還有過去寺廟里一些地位低下的掃地僧,雖處于社會底層卻不乏詩意,如惠能和尚連字也不識,做的那個偈子卻流傳千古:‘菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃。不僅飽含佛理,站在詩歌的角度看也是一首精品。”

他寫古體詩,但從不和別人比高下。他說:“我只是用詩來表達自己的情感,這就足夠了。”

日日吟詩又一年,滄桑正道走人間。

教書不用程門雪,課業何須鄭氏箋。

略有才情堪授受,唯希桃李愈喧妍。

江春舊歲回眸遠,人在西湖月在天。

這是今年春節王子龍參加央視詩詞大會時做的詩。他不僅讀詩、背詩,還寫詩。很多很多人,包括我,都覺得現在的人寫古體詩,怎么也超不過古人了,李杜白的名篇都已成千古絕唱,就像一座山矗立在那里,任誰都無法跨越。很多當代詩人首選現代詩創作也是出于這個考慮。對此,王子龍看得十分淡然:“我不跟古人比,也不跟任何人比,我寫詩不是為了千古留名,只是為了抒發自己。”

當年他去渤海大學讀研,大清早起一路打聽,找到渤海大學,一首詩自然而然地從心中流淌出來:

曉踏遼東雪,晨吟渤海詩。

蕭蕭回首望,煙雨細如絲。

對于讀研,王子龍有期盼,但內心也很平靜,“就是一種無悲無喜、也無風雨也無晴的感覺。”多年的生活磨練,讓他擁有了淡定平和的心態,曾經的悲喜,都化為一句“煙雨細如絲”。

隨心隨興,喜歡就好,不拘形式,不套枷鎖。這不僅是王子龍寫詩的態度,也是他讀詩背詩并推廣詩詞閱讀的態度。在“石圖講堂”的觀眾提問環節,王子龍幾句話就化解了許多人在讀詩時對一些小細節的糾結。還有一些吟誦學會推廣唐詩吟誦,王子龍頗不以為然。“那些老人家以極慢的語速,拖著長長的尾音念詩,真是不好聽啊,這樣下去,會把年輕人念睡著的。”王子龍認為,沒有人能知道唐朝人的吟誦到底是啥調了,與其聽著感覺難受,還不如去聽鄧麗君等流行歌手演唱的古詩詞。

對于并非歌手的平常人,他說:“只要找一首自己喜歡,又和所讀詩詞的意境比較吻合的曲子,放心大膽地套進去唱即可。”在“石圖講堂”,他現場演示,用電視連續劇《西游記》中的插曲《女兒情》的旋律唱《芙蓉樓送辛漸》:“寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。”

卻也饒有意趣。endprint