從古家具中品味永恒之美

安春華

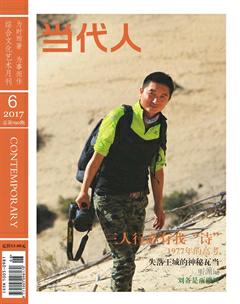

牛鐵軍,石家莊人,古家具、古建筑木構件、古牌匾收藏者,

“藏齡”20余年,藏品上千件。近幾年來,作為總策劃及藏家,連續五次策展石家莊市博物館推出的“琢古凝暉——古代木器系列展覽”。目前,這一展覽已成為石家莊市春節期間文化展覽的一個品牌。

年近五旬的牛鐵軍頭頂上直立著幾根白發,在展廳燈光的照射下分外顯眼。但他的眼神兒卻像個孩子一般,專注、執著。他正拿毛筆往一件斗拱上描金。這件新制的斗拱,放在“琢古凝暉”展廳里供人近距離賞析,他專門安排了一位工匠師傅向觀眾演示描金彩繪,但有時走過這里,還是忍不住自己上前描上幾筆。從這一瞬間的神情,我看到了他的追求與摯愛。

“第一眼看到它們,我就知道了自己將來要做什么”

牛鐵軍本是個上班族,上世紀90年代他去北京出差,工作之余抽時間到中外聞名的琉璃廠去玩,恰逢馬未都的私人博物館開館,于是他買了一張門票進去參觀。“這個博物館當時的布局、裝飾,是引領全國風尚的。它把古家具安置在一個個‘隔間中,配以古董字畫,還原了古人的生活場景。那些古家具在燈光下散發著一種難以言說的魅力,我一下子就被迷住了。而馬未都老師旁征博引的精彩講解,更深深地吸引了我,他所講的東西,我都能馬上理解。”牛鐵軍說,從那天起,他就知道了自己將來要做什么。

回來以后,牛鐵軍開始了收藏古家具的漫漫歷程。“馬未都老師收藏的大部分是紅木家具,從過去的宮廷或達官貴人家里流出來的,咱們這邊很少。咱們這邊最常見的漆木家具,用槐木、榆木、椿木等各種普通木材做成。過去收藏界叫它‘柴木家具,天津的收藏家馬可樂先生說,這個稱呼對此類藝術品顯得不尊重,應改叫漆木家具。他發表了很多文章,推廣漆木家具的概念。”

“南櫸、北柞、直隸槐。”牛鐵軍告訴我,這是河北木匠行里的一句老話。本地的老槐樹、老榆樹做成的家具也有相當的藝術價值,只是受限于工具的發展,在明代以前,沒有推刨和砂紙,家具表面做不了很平整,所以木匠要披麻灰(相當于現在的“打膩子”)、上大漆。明代有了推刨以后,漆木家具不披麻灰、不上大漆,也可以做得很平整很光滑了。清代晉商崛起,在山西產生了大量精美的漆木家具,藏界將其稱為“晉作家具”,這些家具,有著不輸于紅木家具的工藝美學價值。

牛鐵軍的收藏是從石家莊周邊開始的,以后將觸角擴展到了山西乃至全國。“這些家具,本來小時候我家、我姥姥家都用過,覺得誰家都有,就是人們生活的一部分,所以沒太重視。等到有一天要找啊,才發現它們都不見了。”新式的組合衣柜、板材家具成為時尚,人們恨不得將老家具全部淘汰。牛鐵軍經常從人們的房前屋后、院子角落、庫房、車棚等地方,把那些灰頭土臉的古舊家具拉回來。“那時就是白菜價。”牛鐵軍說。

后來古舊家具的價格也隨著人們對它的重新認識而水漲船高。牛鐵軍不怕談價格,怕的是人們變來變去。“幾乎沒有契約精神。”牛鐵軍說,經常碰到賣家反悔,“要么是自己嫌價格低了,要么是旁人攛掇抬價,再有就是平時不稀罕這些舊家具,真有人要拉走了又心疼,心里空落落的。”如此這般,反反復復,要裝車了卻不讓走的情況多次出現。以至于記者們讓牛鐵軍舉一件特別來之不易的藏品,他都舉不出來。“都來之不易,都特別珍愛。”他這樣說。

“觀察、琢磨這些舊家具,就像在與它們對話”

如今,牛鐵軍已經擁有了古家具大幾百件,大大小小的古建筑木構件上千件,主要是明清時期的作品,他租了三間庫房來存放。

床榻、桌椅、幾案、柜架,斗拱、隔扇、花板、匾額……這些古家具或建筑木構件,“什么時候看都是美的。”牛鐵軍經常一個人走進庫房,打理這些心愛的寶貝,完了就坐在那里,觀察、琢磨,像在與它們對話。比如一把太師椅,牛鐵軍會從透雕、靠背、腳踏、搭腦等不同部位逐一進行“剖析”,然后從整體上感受它的氣息。他說,這是一種只可意會不可言傳的感覺,只有真正喜歡古家具的人才能體會到。

在牛鐵軍眼里,古家具是一個時代人們生活狀態的縮影。他有一對從山西收來的半圓桌,這種形制很少見。為什么是兩個半圓呢?經過研究,發現這種圓桌多出自生意人家。客人來訪談生意,達成協議后,主家會將兩個半圓桌合在一起,與客人落座喝茶,象征圓滿合作。這種圓桌可以說是一種道具,“由此看,古人很講究禮節與風雅。”

不光是特色的圓桌,即便是普通的酒桌,牛鐵軍也要追本溯源:人們圍坐在一起吃飯,是在清代之后的風俗,更早以前,有身份的達官顯貴舉行宴會,都是分餐制,一人一張酒桌。廳內主桌居中,客人按照不同級別單桌分列左右,“古代人講究禮儀,生活中處處有所體現。”

除了其所承載的文化信息、生活情趣,古家具中還滲透著濃濃的工匠精神。過去,人們認為“慢工”才能出“細活兒”。“蓋一處房子,做一套家具,是指著用幾輩子的。一說誰家做家具五年還沒做好,人們就高看一眼,覺得這家行、講究,要是一說誰家做家具三個月就做好了,人們就會認為不行,使不住。”

最能證明這一點的,莫過于牛鐵軍從鹿泉區收購的那扇金絲楠木風門了。這是南新城村大戶人家馬家的東西,當年,馬家雇山西工匠,說好了用六個月時間、花五百塊大洋做好。結果山西工匠想早點兒回家,就加班加點地干,只用了三個月。主家回來一看,認為對方違背了事先達成的協議,認為趕工期絕對出不了好活兒,“愣是把這個門燒了,讓他們重做。”

“真舍得燒啊?”我不禁問——那可是金絲楠木的!“真事,我考證過。”牛鐵軍說。

在今年三月底剛剛結束的“琢古凝暉——中國古建榫卯構件精品展”上,我看到了這扇金絲楠木風門。燈光下,它的表面隱隱透著金絲,華美富麗。它的雕刻圖案也夠讓人看上好半天,“指日高升”“連生貴子”“福祿壽喜”“鶴鹿同春”……幾乎所有民間常用的吉祥圖案都被展示在了上邊。

一比一復制,把“基因庫”留給后人

“古家具的存世量是固定的,收到一定程度就沒有太多貨源了。”牛鐵軍在擁有了一批古家具以后,由然而生一種責任感,要把它們展示出來,讓更多的人看到。“如果人們長時間接觸不到它們,就會慢慢遺忘。這可是我們民族的寶貴遺產啊。”

他的想法,和石家莊市博物館館長王諫、副館長馬振東不謀而合。再加上石家莊市當代美術館、河北省收藏家協會等諸多單位,馬可樂、蔣念慈、劉傳生、趙軍張愛紅夫婦、法國收藏家羅漢、美國加州中國古典家具博物館原館長柯惕思等諸多中外收藏名家的支持,在石家莊市博物館,已經成功舉辦了五次古代木器系列展覽,其中包括牌匾展、坐具展、桌案展、木雕展、榫卯構件展。“琢古凝暉”這個名字已成為收藏界的一個品牌,在藏家和愛好者當中越傳越遠。

與往年不同的是,今年牛鐵軍將幾件復制的斗拱和若干件榫卯玩具、魯班鎖放在展覽現場,人們可以親手拆卸、組裝,以更深地體會榫卯結構的藝術魅力。我在展廳里看到,小朋友們拆解魯班鎖以至于額頭冒汗,玩得不亦樂乎。

牛鐵軍還請了幾位木匠師傅,一比一摹古復制他的藏品。“木匠是個良心活兒,偷工減料這個成語,就是從木匠行里出來的。”牛鐵軍嚴格要求木匠師傅按原工藝制作。目前,幾位師傅做的摹古家具,他感到“基本滿意,但還未完全滿意”。牛鐵軍說:“我要守住這古老技藝的基因并傳給下一代。希望我這一代做的家具,多年以后能呈現出研究價值,能給后人留下一批可供借鑒的實物資料。”

編輯:趙云旺endprint