對央行秋后算賬之年

拉古蘭·G·拉賈

貨幣當局有責任制定既合理又可實現的任務,并建立一套可被允許用來執行政治授權的行動,否則,2018年就只是貨幣政策新冒險時代的開始,而不是終結

自2008年以來,各發達工業國的央行已經以各種方式偏離了常規的貨幣政策制定方針。他們試圖通過“前瞻性指引”的貨幣政策工具來說服公眾利率長時間保持低位。為了實現各類目標,他們還實施了長期再融資計劃、證券市場計劃和量化寬松等多種手段。

最近,各央行還引入了負利率以及收益曲線目標設定,這是從一直處于創新前沿的日本銀行開始引進的。另有一些中央銀行采取了一些非常規但路人皆知的政策,比如直接制定匯率目標。

時至今日,在各大主要央行顯然正在尋求貨幣政策正常化之時,我們也是時候追問一下當年為什么會采取那些非常措施,以及是否有效。展望未來,我們還應該問一下,退出這些措施將會產生什么效果,以及它們的使用會否帶來長期性的憂患。而通過回答這些問題,中央銀行家們將能夠更好地應對未來的危機。

當時有必要的嗎?

大家都應該記得,2007至2008年金融危機后市場顯然已經崩潰了。在信貸流陷入凍結之后,各央行開始竭盡全力穩定金融市場,無論是美國的抵押貸款支撐型證券市場還是歐洲的主權債券市場的做法都是可以理解的。

而央行干預的第二個原因是要去影響收益率或價格。鑒于央行通常只是借助提高或降低政策利率來間接管理價格而非直接出手,這顯然是一個更為冒險的目標。但當政策利率達到零下限時,中央銀行家們開始認為有必要對各種長期證券的價格施加影響,有時會針對特定類別的證券,以期這種影響可以實現跨類別傳播。

中央銀行干預的第三個原因是表明對優先性貨幣政策的承諾。舉個例子,如果一家央行宣布了購買政府證券計劃,就意味著它不會在該計劃生效期間收緊貨幣政策。不管該計劃的意圖是什么,其推論效應都是為了展現“長期低水平”的利率導向。

中央銀行已經列舉了所有這些不時追求積極或者創新貨幣政策的理由。但是作為一個前中央銀行家,我會提出另一個貨幣當局很少提及的理由:他們其實是自身制定的通貨膨脹目標的囚徒。當央行在1980-1990年代開始設定通貨膨脹目標時,它們確實都將目光集中在上限上,很少有中央銀行家能預見到通脹目標管理的問題其實在于下限,因為將通脹提升到特定波段要比壓低難得多。他們其實是被一個連自己都不一定知道該如何實現的任務困住了。

日本央行在近15年來一直試圖推高通脹。在此期間,世界各地的諸多中央銀行家都曾胸有成竹地指點日本央行官員:“這很容易,按我說的做就對了。”但當這些央行行長發現自己也遭遇了低通脹的時候,他們才意識到事情并不那么簡單。

其中一個原因是,沒有人真正知道該如何消除公眾對低通脹的預期,而這本身似乎就是推動低通脹的原因。即使動用了“從直升機上撒錢”這種大招也注定失敗,因為那些撿到錢的人會認為正在試點這一機制的央行肯定是瘋了。由于擔心未來某天會被秋后算賬,人們可能只是將現金藏在家里或存入儲蓄賬戶,而不是花掉。

在這樣的環境下,中央銀行家會十分擔心如果他們承認手里“沒有政策工具了”,公眾的通脹預期就會崩潰。因此,他們總是會聲稱自己的手里還有一個刺激通脹的殺手锏,只不過希望永遠別把這樣兵器搬出來,更別說拿來用了。

雖然我們還沒有看到中央銀行家最擔心的消極螺旋式通縮,但通脹水平依然頑固地維持在低迷狀態。為此,央行官員只得不斷在貨幣創新上加大賭注,比如運用一些理論上可能推高通脹的新手段,盡管這些工具的無效性也日益展露出來。

按照這一邏輯,在量化寬松走到盡頭時,央行必須轉向負利率。當負利率效果不好時,就得轉而設定收益率曲線目標。在每個階段,當政策工具逐漸失效時,他們就不得不推出一些新的東西,以免讓人覺得他們已經心滿意足了。不提供替代方案等于說他們已經放棄了希望——因此其他人也別抱什么幻想了。按這個做法一直走下去的話,無法完成預期目標的結果基本上是可以肯定的。

取得了效果嗎?

這就引出了第二個問題:這些創新手段是否曾經有效過?在穩定市場方面有些政策似乎是相當有效的,要么是因為找到了有錢人進場買證券,要么是因為央行在為市場背書,聲稱“我們就在這里確保它們有效”。當時歐洲外圍主權信貸的利差迅速擴大,直到時任歐洲央行行長的馬里奧·德拉吉(Mario Draghi于2012年7月宣布歐洲央行將“不惜一切代價”來維持歐元。而這一言論本身就對市場有著神奇的影響。

但如果這些干預措施同時也是為了實現通脹任務,那么就相當于無效了,至少現在還沒有。英國經歷了脫歐引發的貨幣貶值和隨之而來的通脹,這實際上并不能歸功于英格蘭銀行的行動。美聯儲可能最接近實現其約2%的個人消費支出通脹目標,但就算在勞動力市場收緊的情況下也是頗費周折。而其他央行距離目標則依然很遠。

當然,央行官員會告訴我們說達成目標只是時間問題,也正是他們出手阻止了通脹預期的崩潰——這或許是對的。日本和其他一些國家的預期可能沒有下滑,因為央行一再承諾會完成任務,不放棄。但也有可能是通脹出于其他某種原因已經穩定在較低水平。

非常規政策是否對長期利率產生直接影響(而非借助信號傳遞)則尚不清楚。說明這些政策有效的證據其實并不純粹。一些效果可以在狹窄的時間范圍以及少數幾個特定類別的工具上被觀察到。但是只要你擴大來看的話,非常規政策的影響力就難以分辨。

或者可以舉一個例子:當美聯儲購買美國國債時,它確實對國債有影響,但要證明它對整體債券的影響卻不容易。而令事情進一步復雜化的是,想要在非常規政策與實體經濟投資或消費之間建立任何聯系都更為困難。

總而言之,央行的特殊政策可能對修補市場和宣示長期寬松的貨幣政策方面起到積極作用。但是他們對實際活動的影響仍不確定。

可以放手了嗎?

當政策逆轉時會發生什么?對于預期來說,好處是市場已經提前被打了預防針。我們可能已經看到過央行改變信號時會發生什么情況:在2013年的“量化寬松規模縮減恐慌”期間,外界普遍認為美聯儲可能會停止量化寬松并逐步加息,引發市場動蕩以及加速利率上行。

市場自那以后逐漸企穩,但在政策出臺后非常規政策對金融資產價格的影響會否逆轉還有待觀察。隨著央行在2018年開始縮減資產負債表,長期債券將回歸市場,市場持有的超額儲蓄將被消滅。債券發行人需要尋找更多的私人買家,而私人買家得拿出資金來購買更多的債券。在這種資產交換的過程中長期利率有望上升。但如果市場還對最終不得不吸納的金額有所憂慮的話,利率的上升可算是相當突然的。

到目前為止,美聯儲已經公布了一個按部就班的資產負債表縮減計劃,市場對此的接受度也不錯。在過去發布的大部分信號中,人們希望從美聯儲資產負債表中有效剝離的債券能在價格不發生劇烈變化的情況下被吸收掉,而長期利率隨著時間的推移只出現適度上升。

一個更基本的問題在于,央行是否應該完全清空自己的資產負債表。哈佛大學的杰里米·C·斯坦(Jeremy C.Stein)、羅賓·格林伍德(Robin Greenwood)和塞繆爾·G·漢森(Samuel G.Hamon)認為,央行應該維持相對較大規模的資產負債表,因為這樣做會創造出金融世界所缺乏的安全短期性工具。他們認為,當私營部門試圖滿足短期債務的需求時通常會承擔太多的風險,從而影響整個系統。

但至少有兩個因素要求央行不應長期維持龐大的資產負債表。首先,這樣做就是把流動性管理變成了一項公共服務。私人部門在金融危機期間無力勝任這一角色的事實并不足以成為央行長期“頂班”的理由。

眾所周知,公共部門提供的這類保險式服務通常會導致私營部門的過度依賴以及公共部門的價格低估。而且正如我和我的芝加哥大學同事道格拉斯·戴蒙德(Douglas Diamond)所證明的那樣,私人配置的流動性服務可能還擁有許多公共辯論中不常提及的額外好處。

此外龐大的央行資產負債表還會帶來政治風險。費城聯邦儲備銀行前總裁查爾斯·普洛瑟(Charles Plosser)解釋說,當一家央行擴大資產負債表并以和貨幣政策不完全掛鉤的方式運用時,它就會暴露在政治壓力之下。

舉個例子,倘若美國政府急需5000億美元投資基礎設施,那么它沒什么理由不去逼迫美聯儲將其持有的部分資產轉換成價值5000億美元的基礎設施資產。新興市場的中央銀行家對這種要求已經見怪不怪了。雖然他們通常會禮貌地拒絕,但他們也明白在已經持有一個與傳統貨幣政策脫節的龐大資產負債表時,“說不”也是一件難事。

存在哪些長期風險?

最后,非常規貨幣政策對發達經濟體的投資冒險行為,新興市場資本進出以及總體央行獨立性究竟存在哪些長期意外效應,還有待考證。

通過鼓勵追求收益,寬松的貨幣環境降低了所有類型資產的風險溢價。但正如國際清算銀行的克勞迪奧·鮑里奧(ClaudioBorio)和威廉·懷特(William White)所警告的那樣,這會加快推動金融周期。此外,流動性充裕的承諾提升了杠桿(無論是公開還是隱蔽的),因為借款人認為自己有機會持續獲得資金,覺得進一步承擔債務不過是低成本冒險。這表明金融體系變得越來越脆弱,這有助于解釋為什么盡管通脹目標依然遙遠,但一些央行已經在考慮收緊貨幣政策了。

寬松貨幣政策如何導致金融脆弱性的一個重要例子就是它對新興市場的影響——也就是當各主要央行削減政策利率時逐利資本大量涌入,然后在貨幣政策收緊時逃離。2013年的“量化寬松規模縮減恐慌”對一些新興市場來說是災難性的,因為它們無法應付因此引發的資本驟然大量外流。

對于外資來說,一個常見的比喻就是它像一個新興市場應該迎入的房客。但是外國資本往往會集體涌入,然后又在沒有發出什么警告的情況下集體撤離。跟任何主人一樣,新興市場很想知道什么時候會有大量的客人希望入住又打算離開,以便做出相應的規劃。但當資本根據發生在遙遠別處的事件來決定何時來去時,它會表現得像一個非常糟糕的客人。

跨境銀行資金流尤其成問題。根據波士頓聯邦儲備銀行的法爾克·布勞寧(Falk Beauning)和哈佛商學院的維多利亞·伊萬什娜(Victoria Ivashina)最近所做的一項研究,當貨幣政策收緊時,由于銀行貸款到期時間較短,跨境銀行資金流會迅速從新興市場退出。與外國持有者可以出售給國內投資者接盤的債券不同,外資銀行貸款的減少可能無法抵消。在缺乏本地銀行額外貸款的情況下,新興市場企業往往會遭遇信貸緊縮。

到目前為止,新興市場已經學會了在大量資本流向逆轉的情況下通過付出一定的代價渡過難關。但當這些溢出效應發生時全球主要央行所要承擔的責任還亟待討論

接下來會發生什么?

過去央行的說法基本上是:“賦予我們一項授權,但別管我們如何實現這個目標。”當主要問題是高通脹而主要工具是政策利率(以及對流動性進行一些微調)的時候,這個思路是有用的,可是當問題變成低通脹時就不再奏效了。

對如何完成授權任務缺乏科學認識,同時卻擁有影響深遠的行動自由,這對央行來說堪稱是一個危險組合。他們受到巨大壓力去推動創新,但其實他們買不起的資產很少,而大到連他們都無力供應資金的借款人就更少了。

當表面上的貨幣政策越來越具備財政因素的時候,各央行最終可能會獎賞贏家和懲罰輸家。因此政治家開始質問為何央行能擁有如此多的自由只是個時間問題。而在央行盡一切努力來完成自身政治授權任務的時候,也可能會無意中將自己暴露在更嚴格的政治審查和更大的權力風險之下。

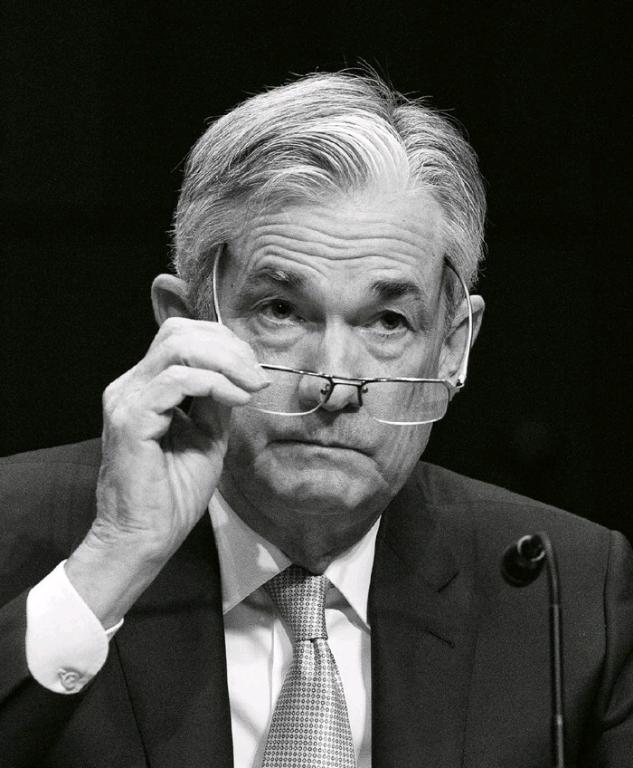

在奮力彌補2008年金融危機初期政治不作為之后,中央銀行家們讓自己陷入了政治聚光燈之下。作為出手緩解危機的人,他們當然是英雄。但政客們可不喜歡這些強大的非民選英雄。中央銀行家們大多擁有博士學位,滿口專業術語,還經常在巴塞爾或杰克森霍爾(Jackson Hole)這些距離人們日常生活很遙遠的地方舉辦閉門會議,因此也成為了民粹主義、民族主義者最喜歡仇視的那類脫離群眾的典型全球精英。甚至在央行開始收緊貨幣政策之前情況已是這樣了。

中央銀行家當然更愿意避免針對其職能和政治授權的任何討論。但與其等待并希望公眾焦點轉移到其他地方,不如對過去幾年的政策來一次清醒的評估。貨幣當局有責任制定既合理又可實現的任務,并建立一套可被允許用來執行該授權的行動,否則2018年就只是貨幣政策新冒險時代的開始,而不是終結。