{熱詞}

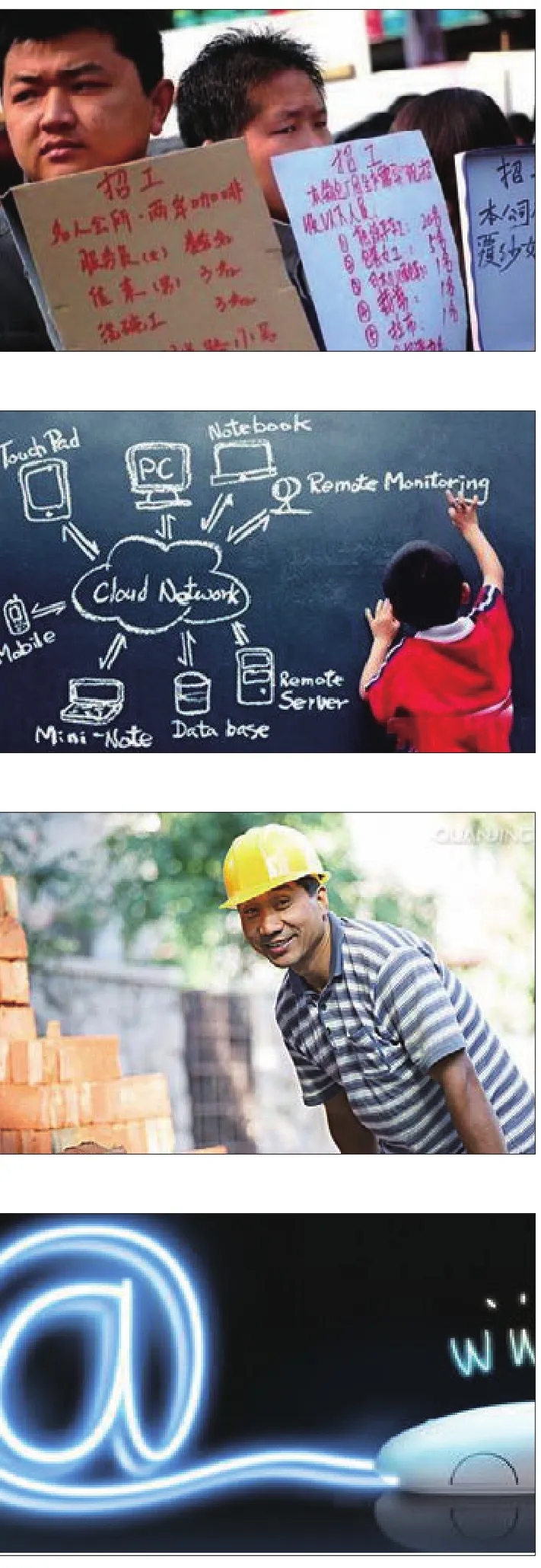

化解“招工難”工作要做在平時

最近多個城市的餐飲、家政、服務、機械等行業面臨難言的苦衷,員工回家潮、離職潮的出現,讓這些行業遭遇了“招工難”。不少企業盡管開出比平時高出一倍的薪水,也仍然招不到員工。每年春節前后“招工難”總是如約而至。(2月11日《工人日報》)

@偶遇:近年來,春節前后招工難幾乎每年都會發生,早已不是新鮮的話題。人力資源和社會保障部等部門曾專門出臺應對措施,但實際收效并不明顯,春節前后招工難問題至今仍然存在,在有些地方和領域甚至越來越突出。

@涼米線:越是春節期間,餐飲、家政、服務等行業往往用工量越大。因為存在較大的社會需求,這些行業不會因為春節而停轉,但招工難讓企業難以正常營運,有的只好“關門大吉”,盡管企業、店家常常打出“工資加倍”的旗號,但許多務工人員對此好像并不感冒。

@qianpianyilv:應對春節前后的招工難,需要把工作做在平時,而不是春節期間出現“用工荒”時,懷著“救急”的心態,希望依靠“工資加倍”方式留人。提升員工工資以及福利待遇水平,應該成為企業發展的常態。

@xinmo:企業能不能為員工提供實現個人價值的平臺和良好的發展空間,已成為員工衡量企業是否值得自己長期供職的一個重要指標。培養和強化員工對企業的認同感、歸屬感,企業要在完善用工機制上多下工夫,讓員工和企業形成相對穩定的利益整體。

在線訂制旅游、移動理財錢包、手機健康顧問……越來越多基于“互聯網+”的產品和服務走進日常生活,讓不少年輕消費者大呼過癮。相比之下,老年人群卻受限于各種原因,沒能順暢地搭上移動互聯網快車。銀發族對“互聯網+”有哪些特殊的新需求?怎樣才能給老年人“互聯網掃盲”?(2月11日新華網)

@大魚:我平時會用微信和子女聊天,但是那天去買菜買水果,店里豎一塊牌子,微信或支付寶支付打八折,我們老年人都不會用,看得見的實惠卻摸不著,很苦惱。現在,不會上網連打車都打不到。

@一杯茶:一些生活必須的服務機構,如銀行、醫院、電力等部門,應該在搭車“互聯網+”的同時,設立或保留老年人窗口,兼顧老年人需求。讓老年人和年輕人一樣,享受互聯網給生活帶來的方便。

@克拉豆:互聯網發展,不能把老人丟下,建議政府、社會組織等形成合力,通過社區街道、圖書館、社會組織等針對老年人開設知識課堂,教老年人如何使用互聯網。

@夏天的雪:以前原本在馬路上打車,招手就有車停下,現在迎面開來的車明明看著是“空車”,卻已經被別人“下單”了。考慮到老年人在學習新知識、新事物方面比年輕人慢,應該鼓勵企業開發一些適合老年人使用的手機、APP等,方便老年人使用手機享受網上服務。