預混湍流火焰面褶皺結構網絡拓撲研究

王金華, 聶要輝, 常 敏, 張 猛, 黃佐華

(西安交通大學 能源與動力工程學院, 西安 710065)

0 引 言

湍流火焰廣泛存在于燃氣輪機、航空發動機、內燃機、工業燃燒器等各種燃燒設備中,是寬廣時間空間尺度上湍流與火焰耦合作用的復雜物理化學問題,其研究具有重要的工程和科學意義。根據Borghi[1]等人的湍流火焰模式分區理論,實際燃燒室湍流火焰主要位于火焰片模式及薄反應區模式下,此時,湍流火焰的研究主要集中在湍流與局部層流火焰的相互作用。目前主要是從2個方面對此開展實驗研究:

一是從實驗出發,研究湍流特性,包括湍流強度、積分尺度等對火焰的影響[2-4],以及火焰化學反應和熱釋放對湍流場的影響[5-6]。二是在數據處理方面,通過一定的數學統計分析方法對湍流火焰數據進行提取和挖掘,找到湍流火焰中的特征參數,比如湍流火焰速度[7]、湍流火焰分形維數[8-9]等。湍流火焰的數據處理一般分為2種,一種是基于歐拉思想的火焰面平均,研究火焰面整體的變化,包括火焰面密度、火焰面曲率的PDF分布[3,10]、火焰面分形維數等。二是基于拉格朗日思想,把火焰面看做一系列包含溫度、速度等信息的點,研究離散點隨時間空間的變化[11-13]。

在湍流火焰中,火焰自身特性與不同湍流尺度復雜的耦合作用使得湍流火焰面發生褶皺,其中有一部分褶皺結構很深入火焰已燃區或未燃區,這部分褶皺區域被稱作湍流火焰面上的關鍵褶皺結構。它們是湍流火焰刷厚度增加的主要原因,也控制著湍流火焰速度等關鍵參數,是湍流與火焰相互作用的具體體現。根據Chen[14]等人的模擬結果,湍流火焰面“孤島”結構的形成機理也與這些結構相關。但是,傳統的曲率PDF分析方法并不能區分出火焰上這些關鍵褶皺區域。這是因為,這些結構很深入火焰的已燃區或未燃區,但由于其面積較大,導致單位長度內的弧度增量較小,故曲率并不一定大。另外,在前述2種思想的湍流火焰數據處理過程中,湍流火焰面上的空間相關信息也無法體現出來。

近幾年來,網絡拓撲結構已經成功運用于生物、物理等領域,分析復雜系統中節點的聯系規律和機理,其優點是可以標記出系統中具有某些特征的關鍵節點或結構。在湍流方面,Liu[15]等人利用時間信息構建的網絡拓撲結構揭示了充分發展的三維湍流中存在的冪指規律,M. Meenatchidevi[16]等人利用時間網絡拓撲結構研究了熱聲震蕩的機理,分析了火焰由不震蕩到震蕩的關鍵臨界狀態,找到了熱聲震蕩的臨界點。

本文利用網絡結構方法構建湍流火焰面的拓撲結構,標記對湍流火焰面有較大影響的關鍵褶皺結構,分析湍流與火焰的相互作用規律。

1 實驗裝置和方法

1.1 湍流實驗裝置

實驗裝置由供氣系統,OH-PLIF系統以及湍流本生燈系統組成。OH-PLIF系統包括Nd:YAG激光器(型號為Quanta-Ray Pro 190,頻率為10Hz,脈沖時間10ns,脈沖能量300mJ)、染料激光器以及片光透鏡組組成。供氣系統由氣瓶、混合室以及MKS質量流量計(1179A,量程:0~50 SLM和1159A,量程:0~5 SLM)組成。關于OH-PLIF系統的詳細信息見文獻[17-18]。湍流本生燈剖面圖如圖1(a)所示,出口直徑D=20mm。A、B、C、D代表孔板與本生燈出口間的不同距離。湍流產生板的形狀如圖1(b)所示,S和P分別代表不同形狀的湍流產生板,利用不同的孔板放置位置及形狀,可以產生不同強度的湍流。

圖1 湍流燃燒實驗裝置

湍流流場特征參數利用熱線風速儀(Dantec,Streamline 90N)測量,并采用各向同性湍流假設計算獲得。在本生燈出口10mm處,沿著本生燈中心線各取4和8mm為測量點,分別測量這5個點當地的湍流強度、積分尺度、泰勒尺度以及柯氏尺度。然后進行平均,從而得到冷態下整個流場的信息,如圖2所示。

圖2 本生燈湍流場測量示意圖

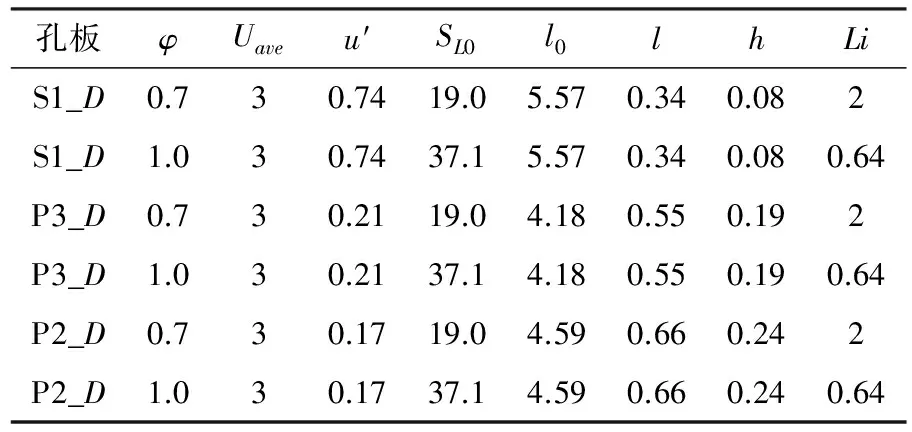

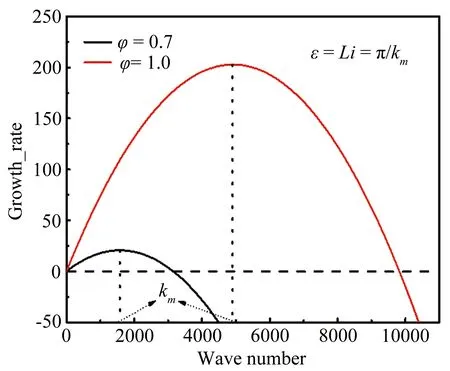

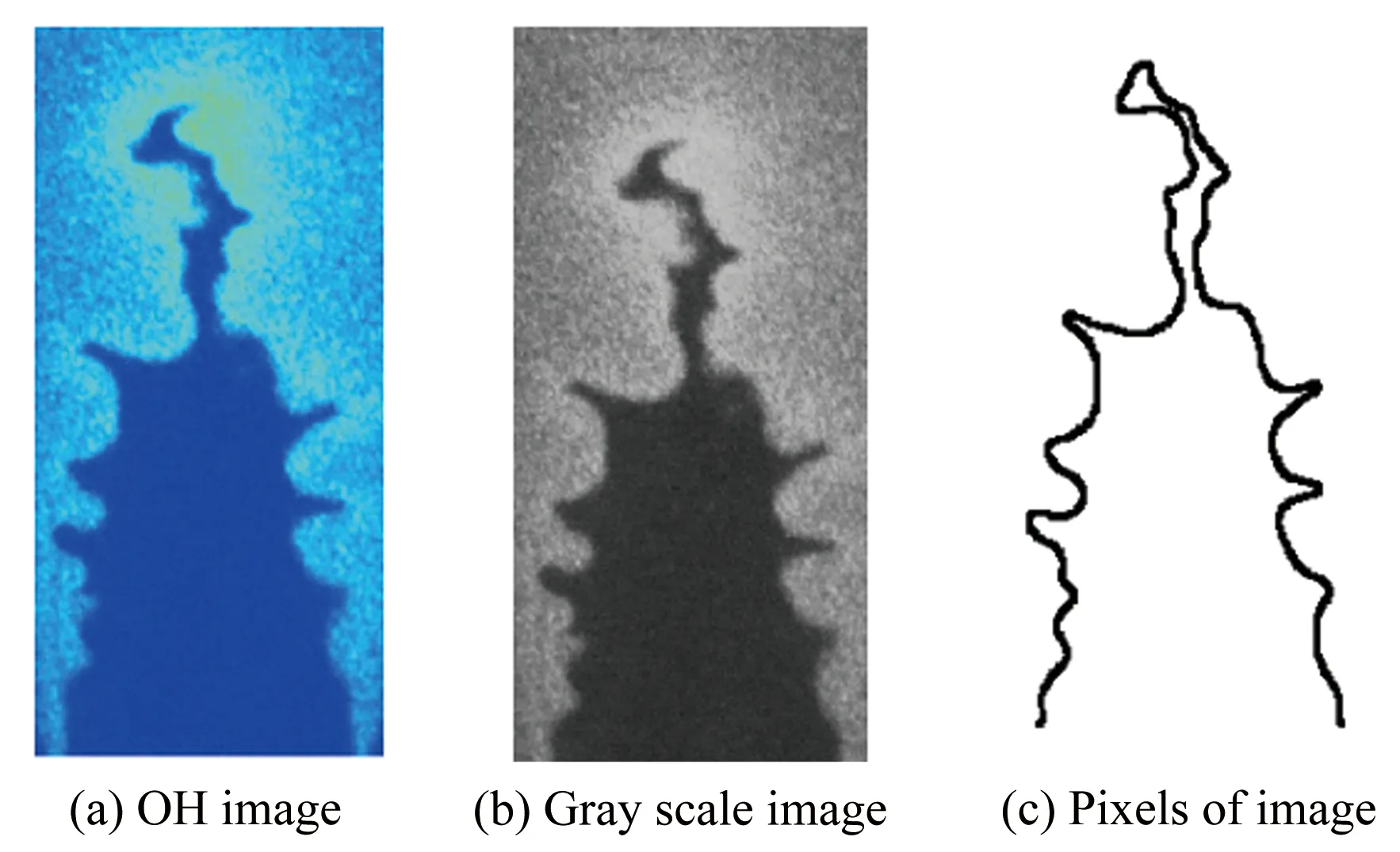

本文實驗中,采用甲烷作為燃料,這是因為甲烷的有效Lewis數接近于1,可以排除熱擴散不穩定性的影響。表1所示為不同工況下實驗參數。實驗中采用3種不同的孔板,S1、P2、P3,D表示孔板放置高度距離本生燈出口73.6mm,φ為當量比,Uave為本生燈出口速度,m/s;u′為湍流強度,m/s;l0、l、h分別為積分尺度、泰勒尺度和柯氏尺度,mm。Li表示火焰自身不穩定性引起的空間波長[19],計算過程如圖3(a)所示。

表1 甲烷實驗工況Table 1 Experiment condition of methan flames

圖3(b)給出了實驗工況在湍流火焰模式分區中的位置,可以看到,設計工況處于3個湍流火焰模式中:褶皺層流火焰面模式、波紋板式火焰面模式和薄反應區。

(a) 不穩定性波長的計算

(b) 湍流火焰分布圖

Fig.3CalculationofDLinstabilitywavelengthandexperimentalconditionsinthecombustiondiagram

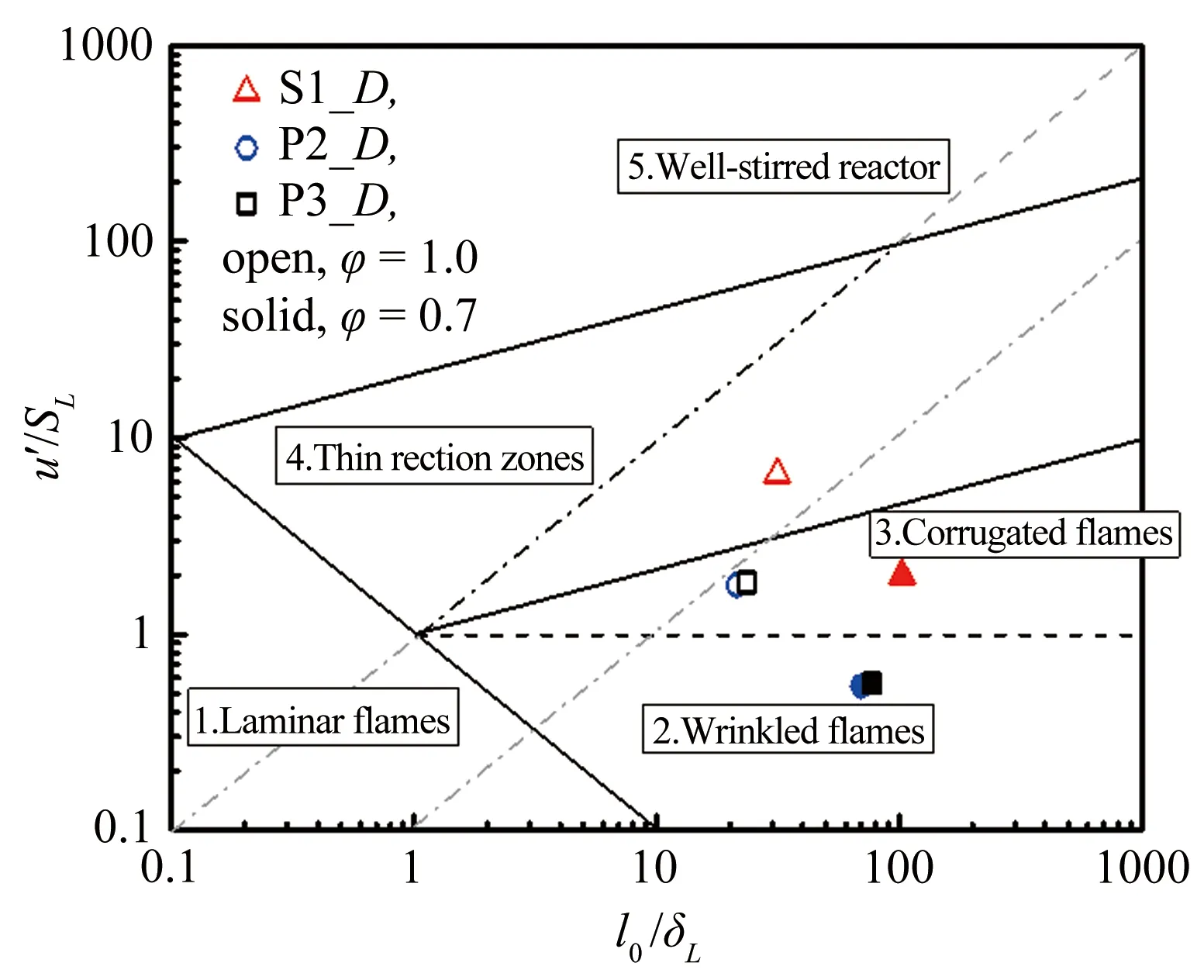

1.2 湍流火焰面提取

圖4所示為火焰面邊界提取過程。利用OH-PLIF裝置可以得到湍流火焰OH基的分布,其邊界為未燃區與已燃區邊界,被看做為湍流火焰面。把ICCD相機得到的原始OH-PLIF圖片剪裁后灰度化,再利用本課題組發展的自適應閾值法可以精確地得到火焰面的位置信息[20]。經過剪裁后的OH圖片大小為21.44mm×70.02mm,像素點為120×490。

圖4 火焰前鋒面結構提取過程

2 網絡拓撲結構構建方法

2.1 網絡拓撲結構構建理論

對湍流火焰的關鍵褶皺結構進行仔細分析可以發現,相比湍流火焰面的非褶皺部分,它們可以看到更多的火焰面。因此,我們利用“visible[21]”方法構建湍流火焰的網絡拓撲結構。

要得到1個系統的拓撲圖,需要有節點、鏈路及映射函數3個信息。其中,湍流火焰拓撲結構的節點就是提取的火焰前鋒面上所有像素點。有了節點之后,對于1個節點,可以和其它節點之間連成直線。由于計算機中直線的計算是通過像素來表示的,因此,我們采用Bresenham算法[22]來計算2個節點之間的連線。

在湍流火焰中,湍流穿過高溫火焰面之后,湍流強度以及湍流渦會發生較大的變化。因此,為了表征不同空間尺寸的渦對臨近火焰面的影響,我們定義節點的關聯如下。同一個空間尺度下,在火焰面的未燃區內,如果2個節點之間的連線和火焰面不相交,則這2個節點是“可見”的,在物理上,說明未燃區內這2個節點可能受到同一湍流渦的影響,如果2個節點之間是“可見”的,那么這2個節點存在空間上的聯系,這個就是火焰的映射函數。如圖5所示的節點N1、N2、N3、N4,在規定的空間尺度下,我們認為N1和N4是“不可見”的,N1和N2、N3是“可見”的。

定義了湍流火焰拓撲結構的關系之后,對于任意湍流火焰面,可以得到其拓撲結構信息。此時,就可以得到整個湍流火焰節點的鄰接矩陣。拓撲結構的鄰接矩陣定義如下:

(1)

為了對得到的網絡拓撲結構進行分析,計算出每個節點的節點度[23]k:

(2)

其中kn表示第n個節點的節點度。節點度的概率密度為P(k),其變化描述出網絡拓撲結構的動態特性。由于Bresenham算法在相鄰節點上算法的不確定性,在后續分析中,節點度小于5的節點被舍去。

圖5 湍流火焰拓撲構建示意圖

2.2 一般曲線網絡拓撲結構

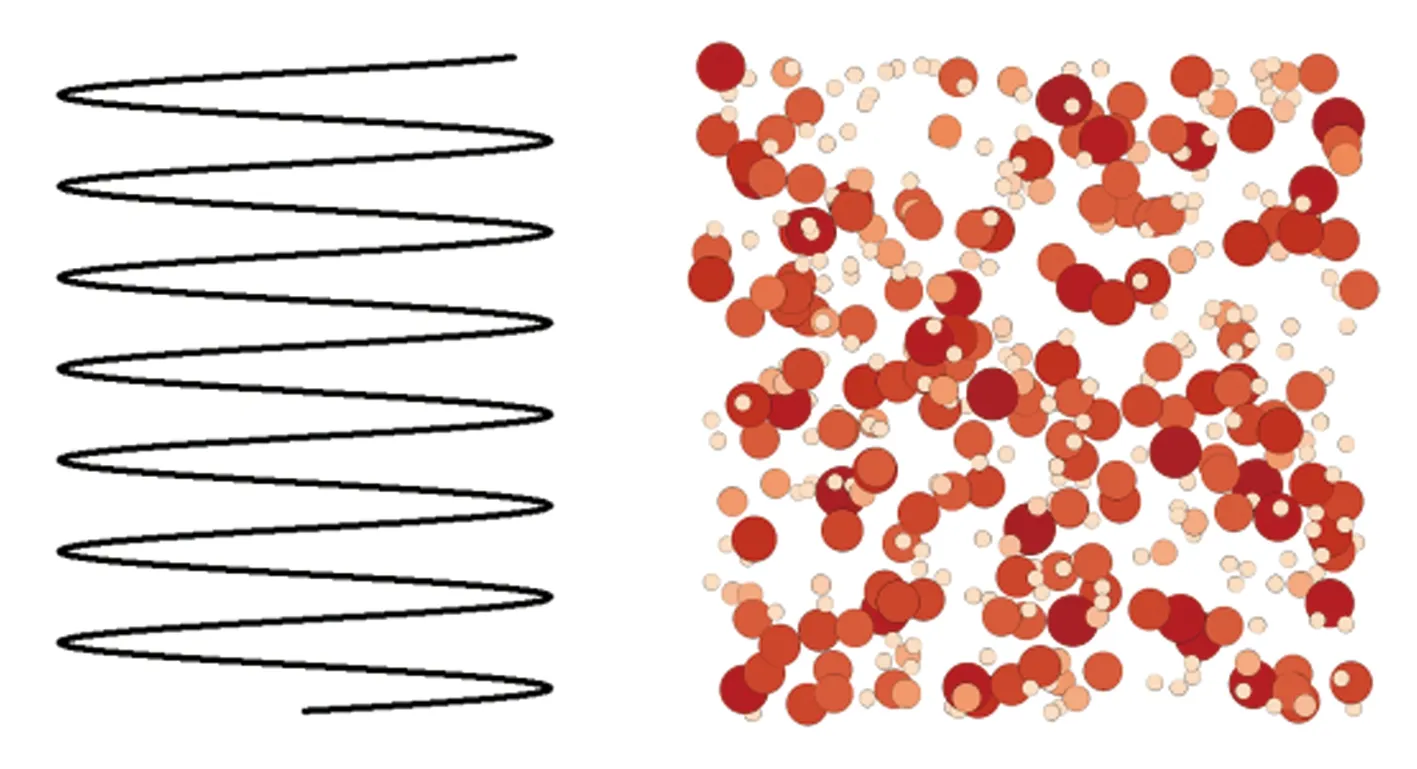

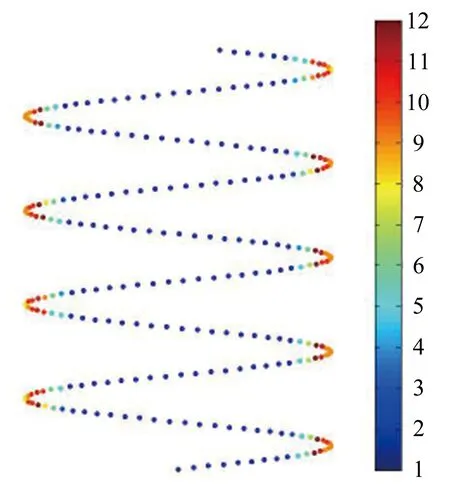

為了驗證構建方法的正確性,我們首先對一般的正弦曲線和直線進行了網絡拓撲結構構建。其中,直線和正弦曲線的像素點及圖片大小和剪裁后的OH-PLIF圖片大小一致。圖6所示為一般曲線及其網絡拓撲結構在Gephi軟件中可視化結果。在Gephi可視化圖中,每個圓點對應曲線中每個節點,其中圓的大小和顏色深度反應原圖上每個像素節點度的大小。可以看出,在圖6(a)中,只有直線2個端點的節點度比較小,其它節點度一樣。根據圖6(b)和(c)可以看到,利用前述方法對曲線進行網絡拓撲構建,節點度大的點可以標記出曲線褶皺部分。

3 湍流火焰網絡拓撲結構構建

3.1 網絡拓撲結構與傳統PDF分析比較

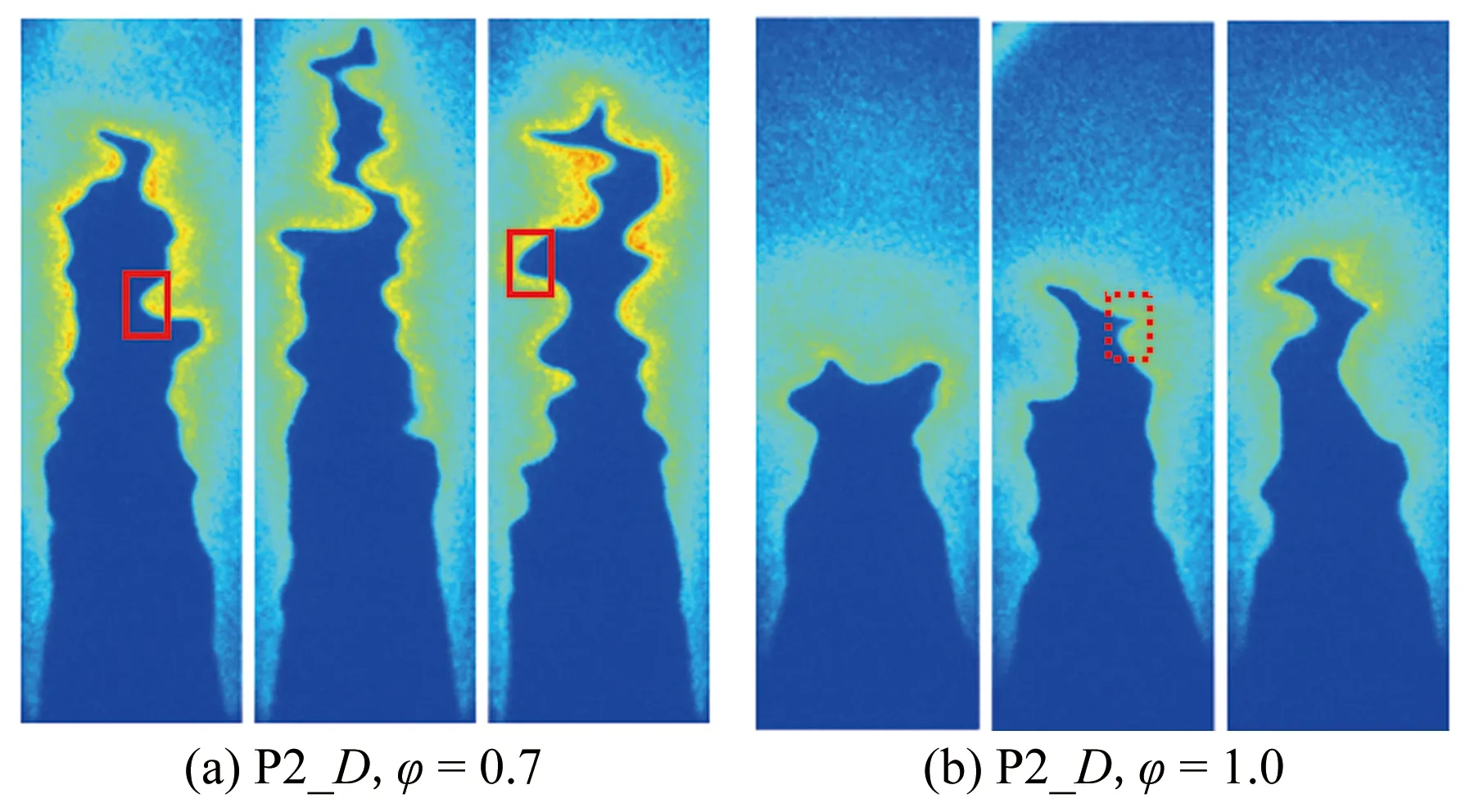

在湍流火焰中,湍流與火焰的相互作用使得湍流火焰面有很多褶皺結構。它們主要可以分為以下2種:第一種褶皺結構具有較大的面積,很深入已燃氣或未燃氣,如圖7(a)中紅色實線方框所示,第二種褶皺結構是湍流火焰面上微小突起,如圖7(b)中紅色虛線方框所示。但是,這2種褶皺結構對整個湍流火焰的整體貢獻是不一樣的,第一種褶皺結構對湍流火焰具有較大的影響,控制著湍流火焰刷厚度、湍流火焰體積、湍流火焰速度等參數,是湍流與火焰相互作用的具體體現[24-25],是湍流火焰面上的關鍵褶皺區域。

(a) 直線以及網絡結構節點度可視化

(b) 正弦曲線及網絡結構節點度可視化

(c) 利用節點度重構的正弦曲線

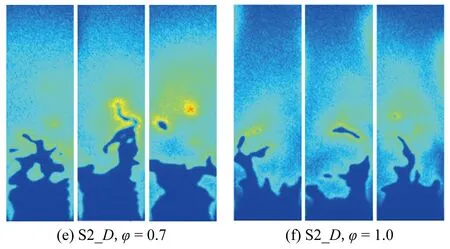

圖7 不同工況下湍流火焰OH-PLIF圖片

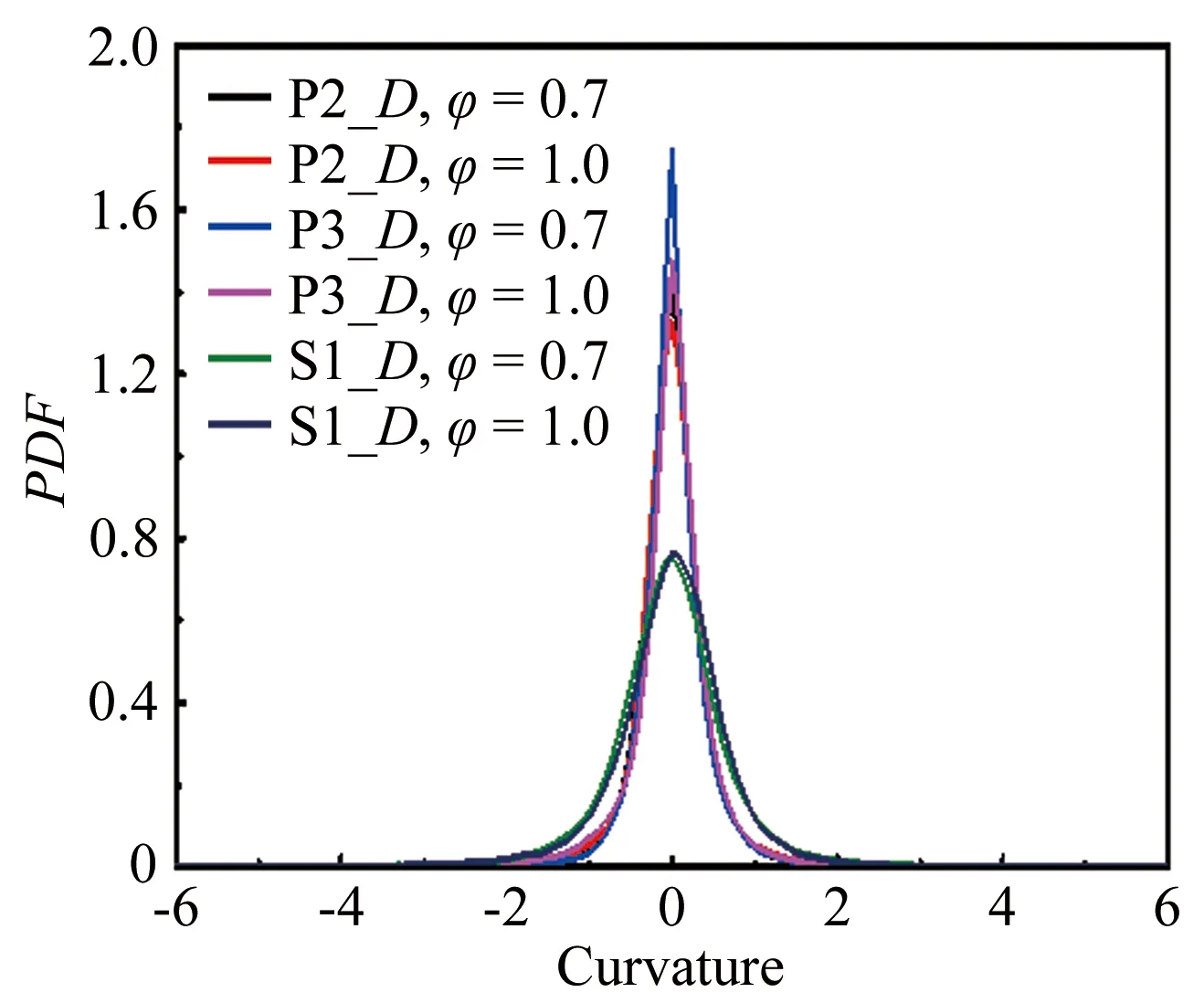

利用傳統的曲率PDF(Probability density function)方法無法準確表征出不同工況湍流火焰面上這種關鍵褶皺區域的不同。這是因為,這些關鍵的褶皺區域雖然很深入已燃氣體,但是,由于面積較大,導致單位長度內的弧度增量較小,曲率較小,比如圖7(b)中紅色虛線內火焰褶皺結構的曲率比圖7(a)中紅色實線的大。因此,利用曲率PDF分布無法區分出來圖7(a),(b)所示不同工況下湍流火焰結構的不同。

圖8所示為不同工況下湍流火焰曲率PDF分布。

圖8 不同工況下湍流火焰曲率PDF分布

對比圖7(a)~(f)的3組圖片,可以看出在不同的當量比下,湍流火焰結構有比較明顯的變化,但是曲率的PDF分布卻不能表征出這種變化。

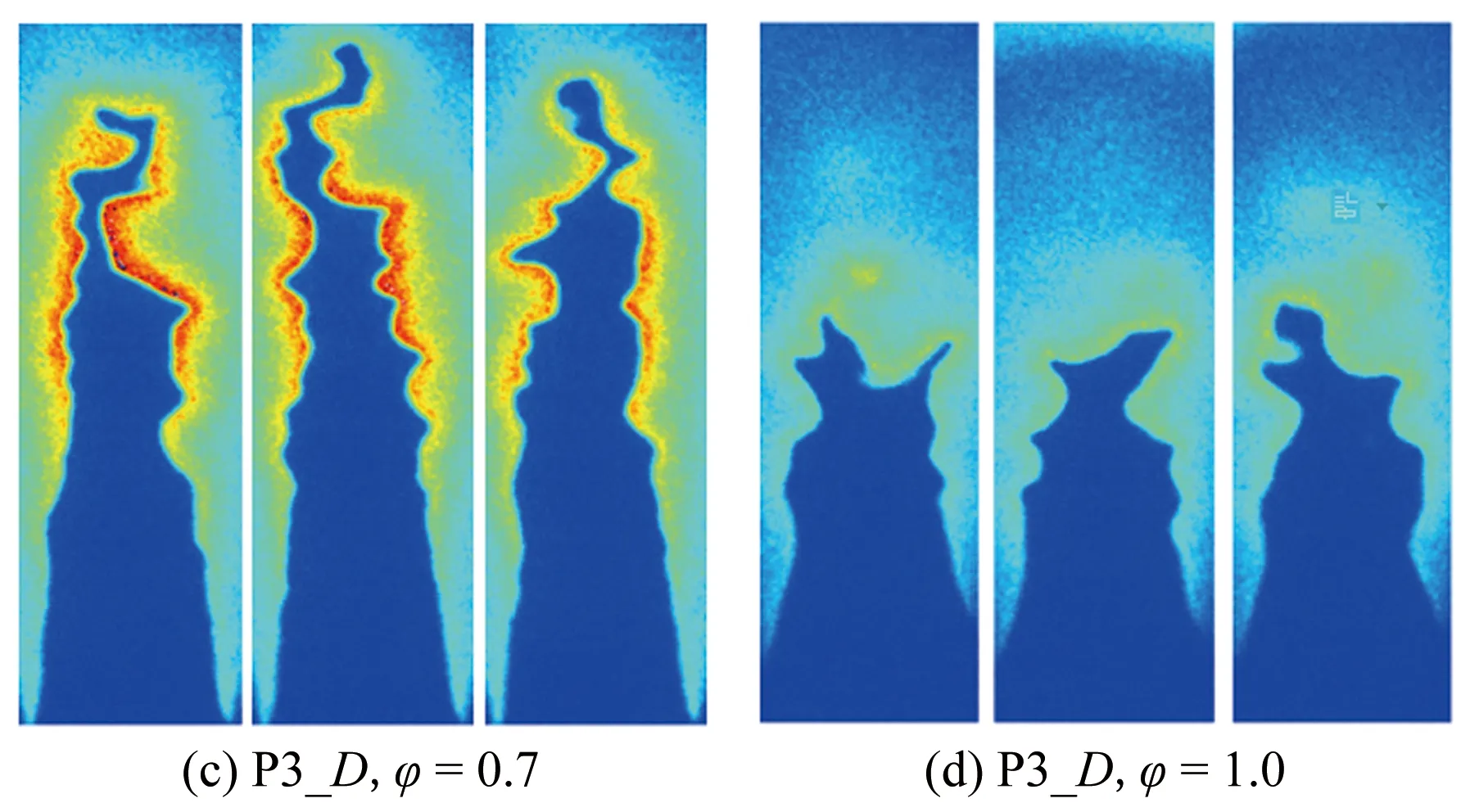

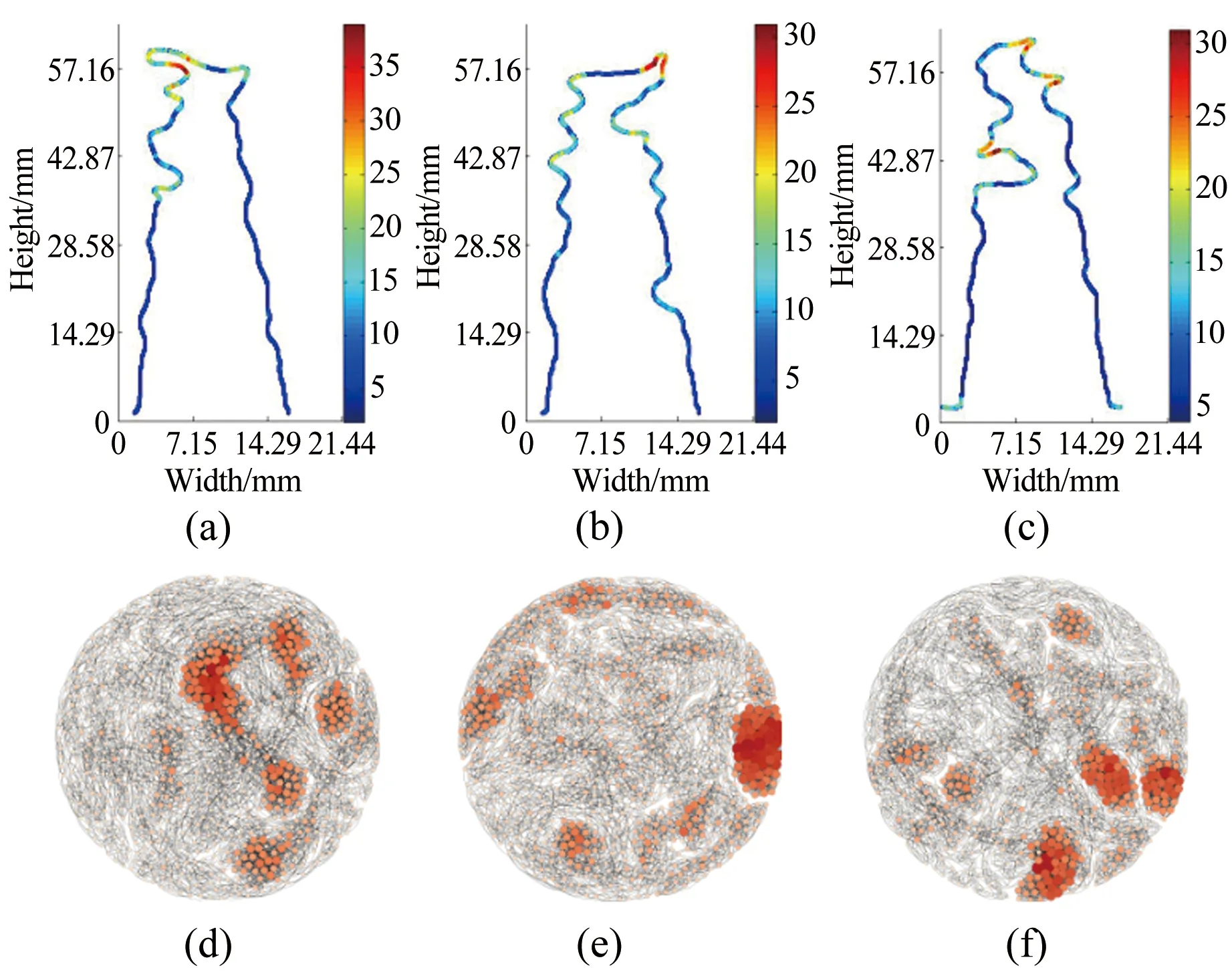

由于曲率PDF無法反映不同火焰關鍵褶皺區域,因此,我們利用網絡拓撲結構來標記湍流火焰面的關鍵褶皺區域。采用2.1節所述方法,可以對湍流火焰前鋒面進行網絡拓撲結構構建。圖9所示為P2_D工況下,對不同時刻3張OH-PLIF圖片進行網絡拓撲構建后的結果。圖9(a)~(c)為利用每個節點的節點度重構的湍流火焰面,(d)~(f)為對應的網絡結構在Gephi軟件中利用Fruchterman reingold[26]算法可視化結果。由圖9(a)~(c)可知,利用網絡結構可以對湍流火焰每個區域內節點進行標記,其中標記出來具有較大節點度的節點位于湍流火焰前鋒面的褶皺區域,即圖中顏色較深區域的火焰結構。仔細觀察可知,這些褶皺區域很深入地進入到火焰的已燃區或者未燃區,也就是湍流火焰面的關鍵褶皺區域。圖9(d)~(f)中,每個圓圈代表其對應火焰面圖片上的1個像素點,其中顏色較深、半徑較大的節點,對應了(a)~(c)中顏色較深火焰結構處的像素點,圖中的黑色細實線代表了各個像素點在網絡結構間的聯系,即2個節點是“可見”的。

圖9 湍流火焰拓撲結構及可視化

3.2 不同湍流強度下火焰關鍵褶皺區域的形成原因

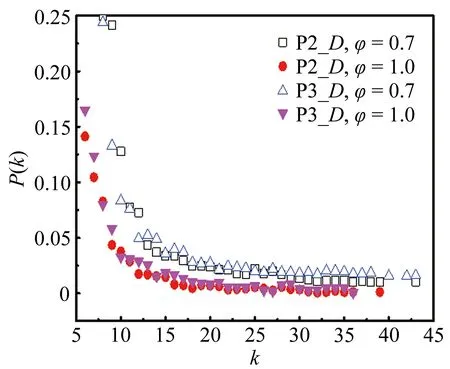

在網絡拓撲結構中,每個節點節點度的分布可以反映出系統的關鍵特性[27],相似系統節點度的分布會展現出一定的相似性。湍流火焰的每1張OH-PLIF圖片都可以得到其對應的網絡拓撲結構及圖片上每個節點的節點度,然后對50張OH-PLIF圖片進行統計,得到所有節點度的概率分布,如圖10所示。可以看到,低湍流強度下,不同當量比湍流火焰拓撲結構節點度的概率分布不同,當量比f=0.7的湍流火焰大節點度的概率比f=1.0的高。這是因為節點度大的點屬于湍流火焰面中關鍵的褶皺區域,而根據圖7的OH-PLIF圖片可以看到,低湍流強度下,相同湍流強度時,f=0.7的湍流火焰面上關鍵褶皺區域更多。對比同一當量比下,P2_D和P3_D這2種不同湍流強度的湍流火焰,可以發現,其網絡拓撲結構節點度的分布基本相同。這說明了在低湍流強度下,湍流火焰的關鍵褶皺區域是由于火焰的自身特性引起的,由于實驗燃料甲烷的熱擴散不穩定性很小,那么此時引起湍流火焰面褶皺的主要因素是火焰自身的DL不穩定性。

當湍流強度增大到S1_D孔板時,可以看到,其網絡拓撲結構大節點度的概率更大,表明此時湍流火焰面關鍵褶皺區域更多,這個現象也可以從圖7中看出。在S1_D孔板產生的湍流中可以看到,當量比為0.7和1.0的湍流火焰網絡結構節點度概率分布基本一致。說明在高湍流強度下,湍流火焰前鋒面關鍵褶皺區域的形成跟火焰自身特性無關,主要是受到湍流強度增加從而湍流渦尺度減小的影響,此時火焰自身不穩定性對火焰褶皺影響較小。

(a) 低湍流強度下拓撲結構節點度概率分布

(b) 高湍流強度下拓撲結構節點度概率分布

3.3 火焰自身不穩定性在湍流火焰空間發展

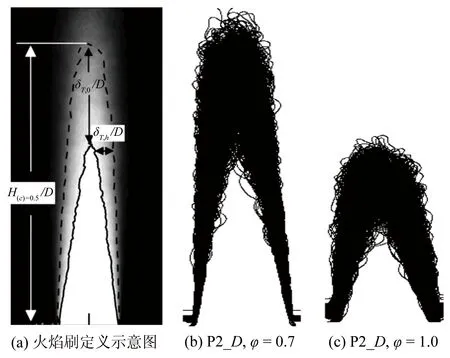

本生燈湍流火焰屬于附著在燃燒器出口的湍流火焰,其與球形火焰等自由傳播火焰最大的區別就是來流氣體在火焰刷的切向有分量[28],從而使火焰面的褶皺部分向下游傳播。也就是說,由于來流氣體的作用,下游火焰的火焰刷以及火焰面密度會受到上游火焰褶皺結構影響,從而影響湍流局部消耗速率[7],這也是湍流火焰的非局部效應[29]。現階段,對于湍流燃燒局部消耗速率的大部分模型都是基于自由傳播的湍流火焰[30-31],很少關注湍流在本生燈火焰的非局部效應。對于DL不穩定性在本生燈湍流火焰中發展的研究則更少。本文在低湍流強度下,利用標記出來的關鍵褶皺區域可以對DL不穩定性在本生燈湍流火焰中的發展規律進行研究。由圖9(a)~(c)可以看到,利用網絡拓撲結構標記出來的關鍵褶皺區域位于靠近本生燈的頂端處,而在底部,這種關鍵褶皺區域很少。對P3_D湍流下的湍流火焰進行分析,我們可以得到類似的結論。這說明在本生燈湍流火焰中,火焰由于自身不穩定性因素引起的火焰面褶皺以及火焰刷厚度的增加是隨著空間發展的,越靠近本生燈火焰的頂端,這種影響越明顯。在本生燈湍流火焰中,對500張得到的OH-PLIF圖片進行提取火焰前鋒面后疊加,可以得到火焰面進展變量

圖11 不同工況下火焰刷厚度及定義

Fig.11Schematicofdefinitionofflamebrushthicknessandtwoflamebrushunderdifferentconditions

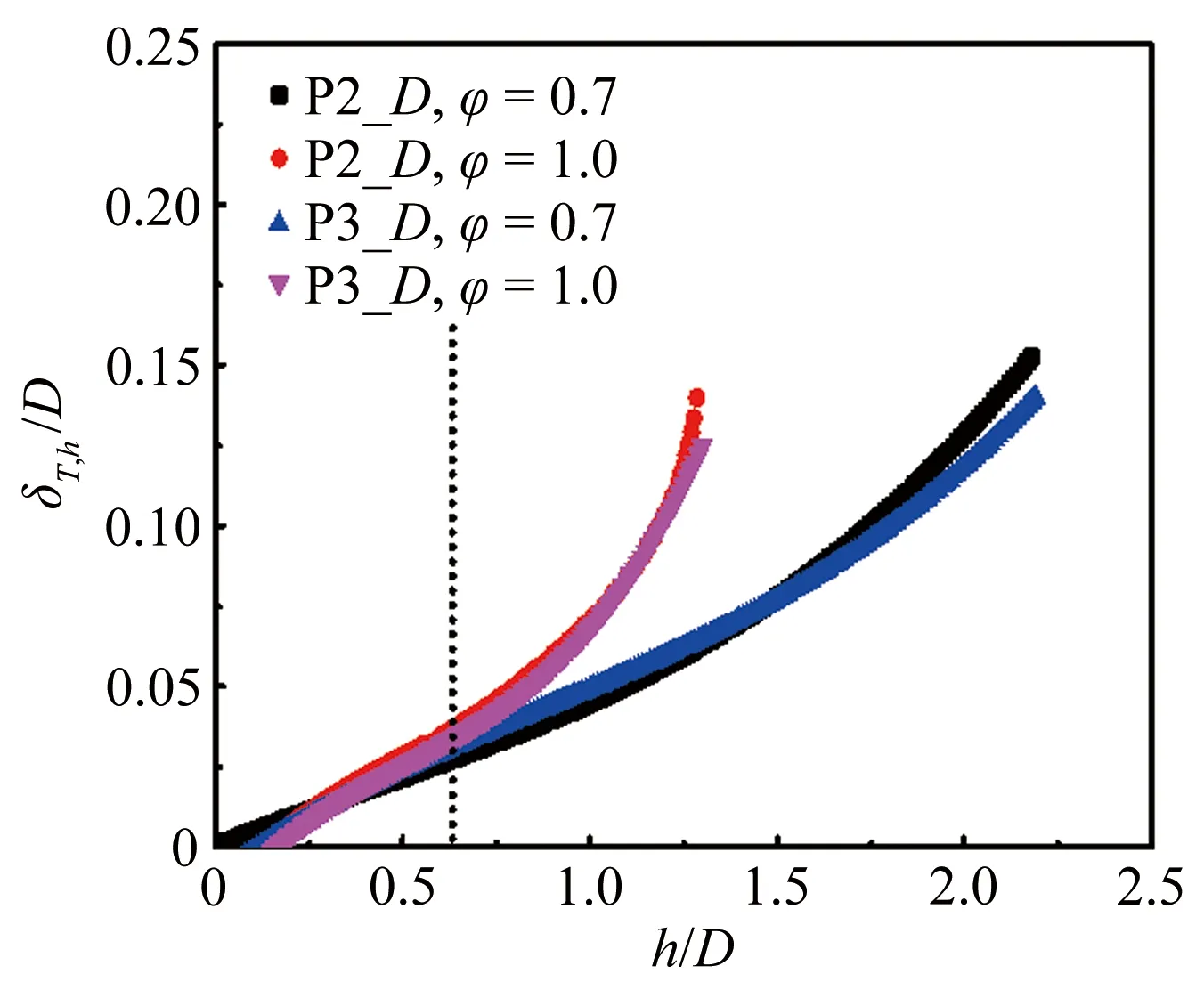

圖12所示為低湍流強度下,不同當量比湍流火焰水平火焰刷厚度(dT,0/D)隨本生燈出口高度(h/D)無量綱后的變化。可以看到,在距離本生燈出口高度一定范圍內,不同當量比湍流火焰的水平火焰刷厚度基本一致,在無量綱出口距離達到一定高度處才表現出不同。說明在本生燈湍流火焰中,火焰自身不穩定性對湍流火焰的影響跟火焰自身的發展時間有關,在距離出口一定距離內,火焰自身不穩定對湍流火焰的影響體現不出。

圖12 水平火焰刷厚度隨出口高度的變化

Fig.12ThenormalisedhorizotalflamebrushthicknesswithrespecttothenormalisedaxialdistancefromBunsenburnerexit

4 結 論

(1) 利用網絡拓撲結構方法可以標記出本生燈湍流火焰面的關鍵褶皺結構。

(2) 在低湍流強度下,湍流火焰關鍵褶皺結構主要由自身不穩定性引起,在高湍流強度下,火焰關鍵褶皺結構主要受湍流尺度影響。

(3) 在本生燈湍流火焰這種附著火焰中,火焰自身不穩定性引起的火焰褶皺與火焰發展距離有關,在距本生燈出口一定距離處,火焰自身不穩定性對火焰褶皺影響較小。隨著火焰向下游發展,其對火焰面影響逐漸增大,火焰褶皺程度增加。

[1]Peters N. Turbulent combustion[M]. Cambridge University Press, 2000.

[2]Tamadonfar Parsa, Gülder ?mer L. Flame brush characteristics and burning velocities of premixed turbulent methane/air Bunsen flames[J]. Combustion and Flame, 2014, 161(12): 3154-3165.

[3]Fragner R, Halter F, Mazellier N, et al. Investigation of pressure effects on the small scale wrinkling of turbulent premixed Bunsen flames[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2015, 35(2): 1527-1535.

[4]Poludnenko A Y, Oran E S. The interaction of high-speed turbulence with flames: Global properties and internal flame structure[J]. Combustion and Flame, 2010, 157(5): 995-1011.

[5]Lipatnikov A N, Chomiak J. Effects of premixed flames on turbulence and turbulent scalar transport[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2010, 36(1): 1-102.

[6]Nishiki S. Modeling of flame-generated turbulence based on direct numerical simulation databases[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2002, 29: 2017-2022.

[7]Lipatnikov A N, Chomiak J. Turbulent flame speed and thickness: phennomenology, evaluation, and application in multi-dimensional simulations[J]. Progress in Energy & Combustion Science, 2002, 28: 1-74.

[8]Fureby C. A fractal flame-wrinkling large eddy simulation model for premixed turbulent combustion[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2005, 30(1): 593-601.

[9]Cintosun Esen, Smallwood Gregory J, Gülder ?mer L. Flame surface fractal characteristics in premixed turbulent combustion at high turbulence intensities[J]. AIAA Journal, 2007, 45(11): 2785-2789.

[10]Bradley D. Application of a reynolds stress, stretched flamelet, mathematical model to computations of turbulent burning velocities andcomparison with experiments[J]. Combustion & Flame, 1994, 96: 221-248.

[11]Yeung P K. Lagrangian statistics from direct numerical simulations of isotropic turbulence[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1989, 207: 531-586.

[12]Pope S. Lagrangian PDF methods for turbulent flows[J]. Annu Rev Fluid Mech, 1994, 26: 23-63.

[13]Chaudhuri S. Life of flame particles embedded in premixed flames interacting with near isotropic turbulence[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2015, 35(2): 1305-1312.

[14]Chen H J. The mechanism of two-dimensional pocket formation in lean premixed methane-air flames with implications to turbulent combustion[J]. Combustion & Flame, 1999: 15-48.

[15]Liu C, Zhou W X, Yuan W K. Statistical properties of visibility graph of energy dissipation rates in three-dimensional fully developed turbulence[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2010, 389(13): 2675-2681.

[16]Murugesan Meenatchidevi, Sujith R I. Combustion noise is scale-free: transition from scale-free to order at the onset of thermoacoustic instability[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2015, 772: 225-245.

[17]張猛, 王金華, 謝永亮, 等. 利用OH_PLIF測量CH4/H2/空氣混合氣湍流燃燒速率[J]. 燃燒科學與技術, 2013, 19(6): 512-516.

Zhang M, Wang J H, Xie Y L, et al. Measurement of turbulent burning velocity of CH4/H2/Air mixtures using OH-PLIF[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2013, 19(6): 512-516.

[18]Zhang M, Wang J H, Wu J, et al. Flame front structure of turbulent premixed flames of syngas oxyfuel mixtures[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(10): 5176-5185.

[19]Kobayashi H, Tamura T, Maruto K, et al. Burning velocity of turbulent premixed flames in a high pressure environment[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 1996, 26(1): 389-396.

[20]張猛, 王金華, 俞森彬, 等. 自適應閾值二值法提取湍流火焰前鋒面結構[J]. 燃燒科學與技術, 2016, 22(3): 212-217.

Zhang M, Wang J H, Yu S B, et al. Flame front tracking of turbulent premixed flames using adaptive threshold binarization[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2016, 22(3): 212-217.

[21]Luque B, Lacasa L, Ballesteros F, et al. Horizontal visibility graphs: Exact results for random time series[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2009, 80(2): 046103.

[22]Bresenham J E. Algorithm for computer control of a digital plotter[J]. IBM Systems Journal, 1965, 4(1):25-30.

[23]Barabasi A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks[J]. Science, 1999, 286(5439): 509.

[24]Hamlington P E, Poludnenko A Y, Oran E S. Interactions between turbulence and flames in premixed reacting flows[J]. Physics of Fluids, 2011, 23(12): 125111.

[25]Chakraborty N, Klein M, Swaminathan N. Effects of lewis number on the reactive scalar gradient alignment with local strain rate in turbulent premixed flames[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2009, 32(1): 1409-1417.

[26]Fruchterman T M J, Reingold E M. Graph drawing by force-directed placement[J]. Software Practice & Experience, 2010, 21(11): 1129-1164.

[27]Scholz M. Node similarity as a basic principle behind connectivity in complex networks[J]. Computer Science, 2015: 1-7.

[28]Boyer L, Quinard J. On the dynamics of anchored flames[J]. Combustion & Flame, 1990, 82(1): 51-65.

[29]Lieuwen T. Local consumption speed of turbulent premixed flames-An analysis of “memory effect”[J]. Combustion & Flame, 2010, 157: 955-965.

[30]Clavin P, Williams F A. Theory of premixed-flame propagation in large-scale turbulence[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2006, 90(3): 589-604.

[31]Aldredge R C, Williams F A. Influence of wrinkled premixed-flame dynamics on large-scale, low- intensity turbulent flow[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2006, 228(228): 487-511.

[32]Tamadonfar Parsa, Gülder ?mer L. Effects of mixture composition and turbulence intensity on flame front structure and burning velocities of premixed turbulent hydrocarbon/air Bunsen flames[J]. Combustion and Flame, 2015, 162(12): 4417-4441.