ZnO/GaN異質結發光二極管的研究進展

長春理工大學高功率半導體激光國家重點實驗室 王顏彬 方 鉉 王登魁 唐吉龍 房 丹 王曉華 魏志鵬

1 引言

隨著寬禁帶半導體在LED中的應用,高轉換效率、高開關速度、較大范圍色階、較低熱功率的LED在照明、顯示、汽車等領域引領了較高的熱潮,其中現存的紫光LED大部分仍然是合成光,無法獲得自發光的紫光LED遏制了高光效白光LED的發展。II-VI族的ZnO材料與傳統的III族半導體材料相比具有較高的激子束縛能,在固態照明,短波長半導體光電器件中具有絕對的優勢[1]。禁帶寬度為3.37eV。帶邊復合的電致發光峰位在376nm處,完全符合制備紫光LED的要求。

迄今,盡管在國際上已報道了許多關于ZnO同質結在發光和激光方面應用的進展,制備高效、穩定及可重復的p型ZnO材料仍有很多問題,其性能不能使發光器件效率達到最高效[2]。尋找制備工藝成熟的p型材料代替p型ZnO構建ZnO基異質結成為了研究的熱點,包括p-Si[3,4]、p-SnO2[5]、p-NiO[6]、p-Co3O4[7]、p-GaN[8]等,其中同屬纖鋅礦結構,與ZnO非常接近的物理性質,禁帶寬度為3.43eV的GaN材料與ZnO晶格失配率僅為1.9%,故而n-ZnO/p-GaN異質結發光器件被許多研究組開發和研究。

然而,在GaN襯底上直接合成ZnO結構制備的GaN/ZnO異質結LED其電致發光(EL)光譜僅出現430nm左右屬于GaN中Mg受主的發光,未能展現出ZnO材料的優異特性。為實現LED器件的紫外發光,科研人員從以下幾個方面進行探索:(1)對ZnO摻雜,向ZnO結構中摻雜III族元素如Al[9,10]、Ga[11,12]、In[13]等,提高ZnO中載流子的濃度,增加載流子在ZnO中的復合幾率;(2)在GaN與ZnO之間引入阻擋層,形成p-i-n結構的異質結,如寬禁帶材料MgO[14]與Al2O3[15]以及NiO[16,17]ZnO[18]等,利用阻擋層與ZnO的導帶形成的帶階將電子限制在ZnO中,從而增加ZnO中電子濃度;(3)在ZnO表面引入表面等離子體(SPP)如Ag[15,19]、Al[20]等,利用SPP與ZnO共振耦合形成局域電場,將電子局域在ZnO與SPP界面處;(4)在ZnO中引入局域態,捕獲ZnO中的電子并局域在此缺陷周圍,與來自GaN中的空穴發生輻射復合后實現紫外發光;本文我們總結了近幾年n-ZnO/p-GaN異質結優化器件性能的進程,并對每種優化方式進行論述。

2 優化n-ZnO/p-GaN異質結

采用直接在GaN襯底上合成ZnO結構所制備的異質結由于ZnO中電子的遷移率大于GaN中空穴的遷移率,載流子將在GaN中復合發光,未能展現ZnO的材料特性。我們發現如今已經報道的獲得紫外發光的ZnO/GaN異質結LED有以下幾種方式:(1)對ZnO進行摻雜;(2)在GaN與ZnO之間引入更大禁帶寬度的阻擋層;(3)在ZnO表面引入表面等離子體(SPP);(4)在ZnO中引入局域態。下面進行詳細論述。

2.1 摻雜

2006年,Chun-Ju Tun等人對ZnO進行Al摻雜制備出不同發光效率的異質結LED,并對電極影響異質結LED的機理進行分析[10]。2010年,Chih-Han Chen等人對對ZnO NWs進行Ga摻雜,提高其載流子濃度,制備出n-p-n型異質結,電致發光峰位在500nm處,整體的發光半峰寬增加,發光呈現白色,認為是摻雜引入了大量的缺陷,從而深能級發光嚴重影響了器件的性能[12]。

2.2 阻擋層

研究人員開始探索將載流子在ZnO一側富集的方法,在GaN與ZnO之間引入了阻擋層(EBL)。

2015年,Vadim P Sirkeli等通過計算的方式計算了單獨引入p-NiO與同時引入p-NiO、n-ZnSe對ZnO/GaN電致發光的影響,從能帶模型上計算電子與空穴在ZnO一側輻射復合的幾率,論證了阻擋層對電致發光峰位調節的可能性,驗證了實驗結果中,阻擋層的引入可以實現ZnO/GaN紫外發光的正確性[17]。2015年,Hai Zhou等人采用水熱法在FTO上生長ZnO NWs后,采用浸泡法繼續生長MgO層,最后p-GaN/c-Al2O3以退火的方式與MgO層結合,制備出n-ZnO/MgO/p-GaN異質結LED[21]。阻擋層的引入雖然可以調節發光峰位至紫外區域,但是由于阻擋層與GaN中價帶帶階的存在,進入ZnO中的空穴數量較少,且增加了器件的開啟電壓,降低了發光效率。

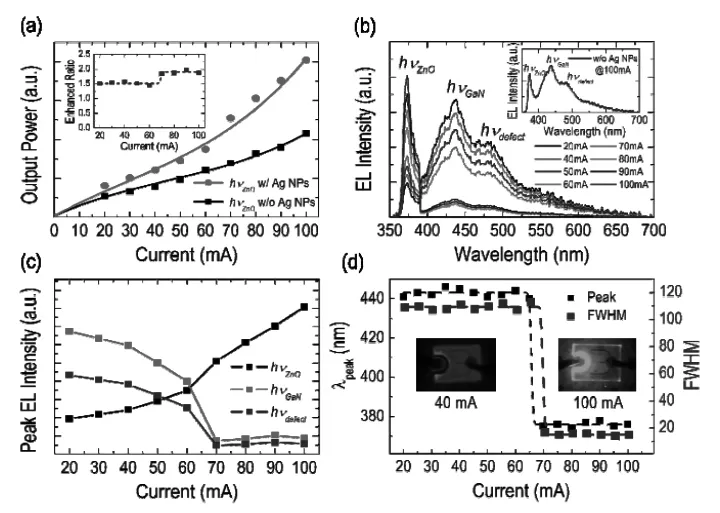

圖1 ZnO NWs/GaN異質結添加與不添加Ag NRs的電學特性

2.3 表面等離子體(SPP)

2016年,Junfeng Lu等在Science上報道了Al SPP在ZnO/GaN異質結上對其紫外發光強度的優化,通過時間分辨光譜對Al SPP修飾前后的ZnO NWs中載流子的壽命進行直觀的描述,驗證了SPP通過與ZnO NWs發生共振耦合,形成局域電場而將電子局域在ZnO中,發生輻射復合,增強紫外發光[20]。2016年,Yung-Chi Yao等通過在GaN與ZnO NWs界面處引入Ag NRs(納米粒子)作為SPP,通過對比添加Ag NRs與未添加Ag NRs的外量子效率,EL圖譜以及峰位隨注入電流強度的關系,驗證了Ag NRs可以實現ZnO/GaN異質結LED高效率的紫外發光,如圖1所示[19]。

SPP可以實現增強ZnO/GaN異質結紫外發光的增強,但是由于SPP易被氧化,將SPP修飾在ZnO上的同時,應該在真空條件下再包覆一層抗氧化層,條件比較苛刻,也不適合大規模的商業生產。

2.4 局域態

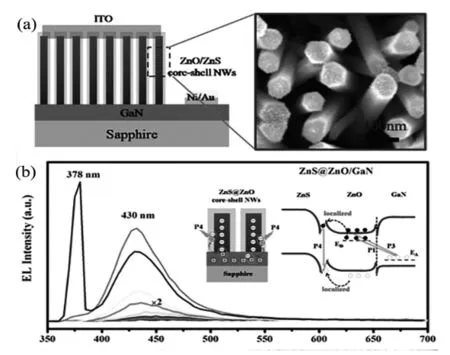

局域態的原理與SPP相似,均是在ZnO表面形成可以將電子局域在ZnO中的外力,其中局域態是在ZnO表面形成缺陷能級中,這種缺陷能級可以是后期引入的,也可以是晶體生長中形成的電子脫離周期性生長而形成的,將此概念引入ZnO中實現ZnO/GaN異質結紫外發光是我們實驗組長期的工作,2015年,我們組在藍寶石襯底上生長ZnO晶種層后水熱法生長ZnO NWs,采用化學浴法在ZnO NWs上合成ZnS殼層,通過低溫光致發光(PL)證明了局域態的存在[22]。次年,進一步開展此部分工作,將襯底替換為p-GaN,通過EL的測試獲得了紫外發光,并對其原理進行分析,認為是ZnS的引入在ZnO與ZnS的界面處形成了局域態,將電子局域在ZnO處,實現器件的紫外發光,如圖2所示[23]。我們也將進一步推進此項研究工作,實現單一紫外發光的LED器件的制備。

上述的方法均有各自的優缺點,現如今科研人員希望通過互補的方式實現GaN/ZnO異質結的紫外發光,2016年,Weizhen Liu等人通過添加SiO2殼層與Ag NRs實現了異質結紫外發光,其中SiO2殼層在ZnO表面形成局域態Ag NRs在ZnO表面形成局域共振耦合,兩種方式共同將電子局域在ZnO中實現ZnO中載流子的復合[24]。2017年,Liu Yang等人通過組合Ag NWs等離子體與Al2O3阻擋層兩種方式實現了ZnO/GaN異質結紫外發光,用SPP提高阻擋層降低發光效率的問題,實現了高效率的紫外發光[15],但是SPP易氧化的問題仍然沒有很好的解決。

3 總結與展望

迄今為止,關于ZnO基發光二極管的報道中通過優化ZnO納米結構以及表面,引入阻擋層以及等離子體實現了ZnO/GaN的紫外電泵浦發光。同時也引入了新的問題,引入大量缺陷,增加制備難度,降低發光效率等,采用取長補短的方法疊加兩種或者幾種調節發光的方式共同改變LED的電致發光也沒有完缺解決問題。如何獲得低能耗,高發光效率的紫外發光二極管仍然是科研的難題。若要實現ZnO紫外發光二極管的商業應用還是應該回到問題的本身即制備高結晶質量、重復性良好的P型ZnO薄膜,尋找新的摻雜方法,通過研究其生長方式以及缺陷形成的機理,提高ZnO中載流子濃度以及遷移率是ZnO代替GaN成為最優的發光材料的必然途徑。

圖2 GaN/ZnO/ZnS結構示意圖以及SEM圖譜與電致發光圖譜(插圖為能帶示意圖[23])

[1]Xu,Y.,et al.Journal of Materials Chemistry C,2017,5,(26):6640-6646.

[2]Fan,J.C.,et al.Progress in Materials Science,2013,58,(6):874-985.

[3]Shi,Z.,et al.The Journal of Physical Chemistry C,2016,120,(8):4504-4510.

[4]Kargar,A.,et al.Nano letters,2013,13,(7):3017-22.

[5]Yang,Y.,et al.Journal of Luminescence,2017,186.

[6]Steirer,K.X.,t al.ACS applied materials & interfaces,2017,9,(36):31111.

[7]Kim,J.W.,et al.Applied Surface Science,2017,406:192-198.

[8]Yang,Z.-P.,et al.Optical Materials Express,2015,5,(2):399.

[9]Chen,C.,et al.Journal of Applied Physics,2012,111,(1):1625.

[10]Tun,C.J.,et al.IEEE Photonics Technology Letters,2005,18,(1):274-276.

[11]Oh,M.S.,et al.Journal of the Electrochemical Society,2008,155(9).

[12]Chen,C.H.,et al.Journal of Physical Chemistry C,2010,114,(29):12422-12426.

[13]Ito,N.,et al.Thin Solid Films,2006,496,(1):99-103.

[14]Zhou,H.,et al.Journal of Materials Chemistry C,2015,3,(5):990-994.

[15]Yang,L.,et al.Journal of Materials Chemistry C,2017,5(13).

[16]Wang,H.,et al.Journal of Luminescence,2015,158:6-10.

[17]Sirkeli,V.P.,et al.Semiconductor Science and Technology,2015,30,(6):065005.

[18]Zhang,L.,et al.Electronic Materials Letters,2014,10,(3):661-664.

[19]Yao,Y.C.,et al.Nanoscale,2016,8,(8):4463-4474.

[20]Lu,J.,et al.Scientific reports,2016,6:25645.

[21]Zhu,H.,et al.Advanced Materials,2009,21,(16):1613-1617.

[22]Fang,X.,et al.ACS applied materials & interfaces,2015,7,(19):10331-6.

[23]Fang,X.,et al.ACS applied materials & interfaces,2016,8,(3):1661-6.

[24]Liu,W.,et al.ACS applied materials & interfaces,2016,8,(3):653-60.