詩意曼德拉之行(組詩)

2018-03-21 11:29:55

核桃源 2018年2期

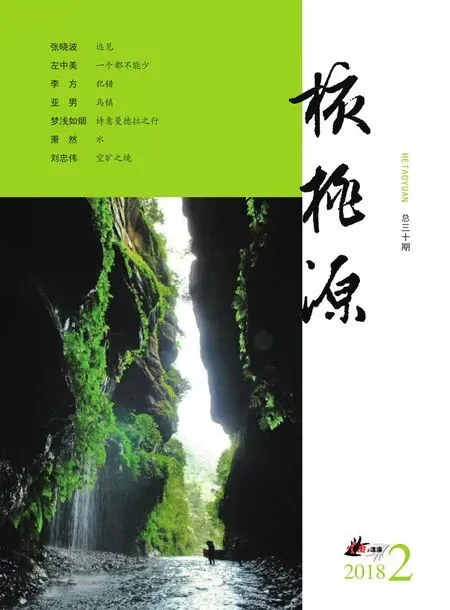

額日布蓋大峽谷

風鋒利,犁著行走

刀痕劃過額日布蓋的腹部

一刀刀削出斷崖,絕壁,象形蛙石

我確信那把刀子,裹滿褐紅色的血

裂隙處

需側身而過

刃口早已刮到了龍骨

月亮架在崖口,明晃晃的照見一群人

山洪般蕩來蕩去

“這水和風走出來的路”

歲月腐蝕之后

額日布蓋大峽谷,像一道深深的傷口

在曼德拉山

像一只騰空的鳥劃過天空降落在山巔上

梳理羽毛

之后,暮色蒼茫,垂危

萬山空寂

之后,夜色凌亂

斷翅是一柄寒劍,獨自用余生在雪地里

尋找新的雪跡

一片葉子

“高處不勝寒”

它懂得這個道理

割斷肢體,失去聯系

抽筋,斷骨,脫落,飛

不過是為了最終的停泊

在巴丹湖邊,我看見一片葉子和我一樣

抿著嘴

唇瓣咬出血

像剛剛從火塘里過命出來的鐵

塵埃落定

在曼德拉山

我任大片大片殘雪落在山野

刻進巖畫,融進暮色里

我要鎮定地,穿過暮色中的雪

成為另一粒雪

雪中剛剛碎落的雨水

風,運著一滴雨水漸漸進入泥土

像天空托著鳥骨

火車載著匣子

送葬的隊伍抗著棺木

不過,都是一種歸屬

巴丹吉林沙漠

坐在這里不說話

風吹一下就飛了,像塵埃

無邊無際的藍掛在天空

白云下,一只眼睛

把淚種在沙子里。互相打磨

碎落的粒子

一堆一堆壘成蒼山和荒蕪的人間

水草枯竭

駝鈴聲最終流向遠方

日暮下,我隨駱駝的蹄印一起下塌

埋成根,或黃沙最底下的墳

那些沙子撲在我脊背上,開花,打滾

并抬高一寸

天空使勁往下壓

風從身后趕來,一針一線縫補我肌膚上

斷開的裂紋