試論自媒體時代我國網絡輿論形成的新特征

——以2017年網絡熱點事件為例

李玉琪

1 我國網絡輿論研究的整體狀況

自2002年至2017年12月,在中國知網主題檢索“網絡輿論”得到相關文獻共8945篇,其中博碩士論文有1760篇,核心期刊與CSSCI中共有1662篇;在主題檢索“網絡輿論特征”得到文獻共83篇,其中博碩士文獻32篇,核心期刊與CSSCI共10篇。從2002年末開始,網絡輿論走入學者的研究范疇,并主要對網絡輿論的概念、形成過程、影響傾向及引導與監管四方面展開研究。從知網搜索結果可知,從2002年的5篇到2017年的978篇,學界以網絡輿論為研究主題的趨勢逐漸增高。

針對本文研究方向,對于網絡輿論與政法、政治、控制機制等方面不做概述。在特征層面,譚偉認為網絡輿論的個性特點是豐富性、復雜性、多元性、沖突性與難控性[1];鄧新民認為,網絡輿論的快速形成要求輿論引導的及時與交互,多元與分散要求輿論引導的整合與針對性[2]。在新媒體時代的輿論研究層面,肖文濤與許小美認為,傳播媒介逐漸多元化,參與主體走向“草根化”,輿論的焦點日益敏感,網民行為偏向“群體極化”[3];曹茹、白樹亮認為,網絡輿論主體主張、維護公共利益,但網絡是有缺陷的公共領域,所以網絡輿論是帶有偏向的民意表達,網絡輿論客體往往兼具聚光燈效應和舞臺聚光燈效應,網絡輿論作為一個過程,帶有突出的非理性,但理性是其總體趨向和最終歸宿[4];還有學者將高校學生作為輿論研究群體,王永燦從社會、環境、個人等不同層次進行了分析,認為高校網絡輿情具有“理性認知和感性表征的博弈、自我認同和社會認同的偏差、個性彰顯和從眾傾向的沖突、自我實現和被邊緣化的無奈、獵奇心理和娛樂態度的并存”等特征[5]。

而隨著移動互聯網高速發展及自媒體的盛行,以“自媒體人”為圓心的圈群文化攪動輿論場[6]。自媒體作為網民情緒宣泄的平臺,在網絡輿論中發揮著重要作用。本文以2017年重大網絡事件為例,探討自媒體高度發展后作為過程的網絡輿論的新特征。

2 網絡輿論的客體分析——客體爭執化明顯

網絡輿論就是在互聯網上傳播的公眾對某一焦點所表現出的有一定影響力的、帶傾向性的意見或言論[1]。伍哈德·切爾德斯等在《公共輿論:特性、形式和作用》中將公共輿論的定義歸于這樣兩個概念:一是公共輿論的功能是在意見的形成和做出決定的過程中的作用,二是公共輿論作為社會控制的功能[7]。該定義是從過程和結果兩個角度對輿論進行界定,由此,網絡輿論可以從作為結果的輿論和作為過程的輿論來理解[8],而本文主要研究的是作為過程的網絡輿論的研究。

網絡輿論直指網絡熱點事件,網絡事件泛指以互聯網為媒介的群體事件,包括網絡維權、網絡反腐、網上簽名、網絡民間救助以及在博客、微博、論壇引起的各種網絡討論。網絡事件產生一般有兩種模式,一是事件起源于網絡世界,二是事件起源于現實生活,網民在互聯網上對其進行圍觀和群體性討論,并且產生網絡輿論與現實事件的互動[9]。

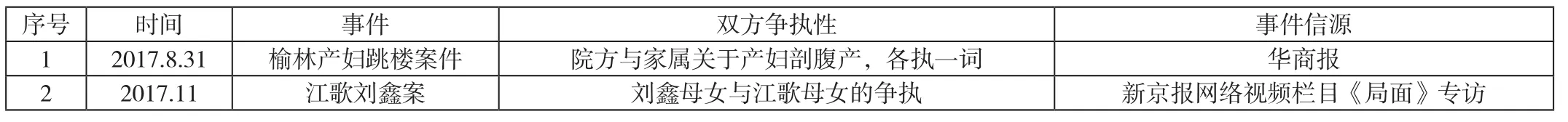

本文就2017年網絡熱點事件為例,將以下兩件事件作為參考,見表1。

表1 網絡事件的爭執性與信源對比

輿論的形成與網絡事件的特點有重大關聯。越是撲朔迷離、真假難辨的事件,越易引發廣泛討論,如榆林產婦事件因雙方各執一詞,輿論的焦點曾集中于是院方還是家屬方沒有讓產婦剖腹產一事,而這場爭論也有潛輿論的作用。

一般來說,輿論有潛輿論、顯輿論、行為輿論等三種存在形態。潛輿論是指存在于特定事件之前的公眾對社會事物的既有情緒和意見[10]。事件指涉的社會矛盾即人們對該社會事務既有的情緒與意見,一旦有導火索,該意見情緒就會廣泛爆發。

3 網絡輿論的主體分析——情緒化嚴重

隨著互聯網的發展,我國網民數量越來越多,人們的網絡議事習慣也漸漸養成,網絡平臺使網民成為接收信息與傳播信息的積極受眾。而輿論除了觀點的表達,還有情緒的宣泄層面,在人人都可以發聲的今天,網民情緒的表達對輿論的形成具有重要作用,而網民情緒的集合,自媒體的力量不可忽視。

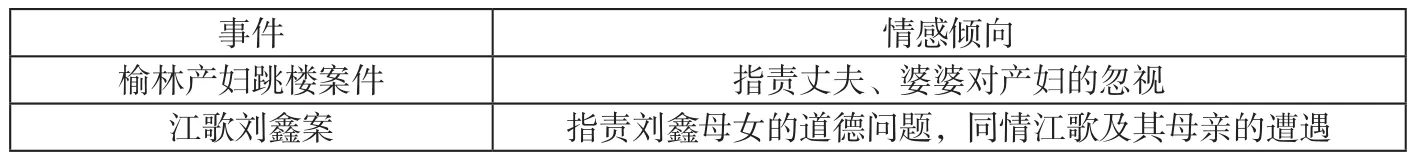

情緒是人與環境相互作用的產物,情緒的產生經歷了“認知—評價”的過程,人們的情緒會改變對事件的認知,形成不同的社會輿論態勢[11]。兩個案例中網民的情緒表達,見表2。

表2 網絡事件的情感傾向對比

麥奎爾從態度的角度出發,認為大眾傳媒效果類型包括無變化、小變化、強化、結晶、改變等。同樣,網絡輿論中經過相互討論,個體或堅持原來的意見,或被其他意見同化,或對某一事件的意見更為強化等[11]。傳統媒體的議程設置功能與輿論引導功能逐漸弱化,自媒體對網民的情緒、態度的變化有重要影響。自媒體不同于傳統媒體發表公正、客觀的信息報道,自媒體一般是帶有明顯的個人觀點、個性化色彩濃厚的媒體。自媒體是由一個人(或者非常有限的幾個人)來運作維護的彰顯出個人風格特征的數字化媒體,這個定義最重要的特點在于:要彰顯出強烈的個人風格特征[12]。

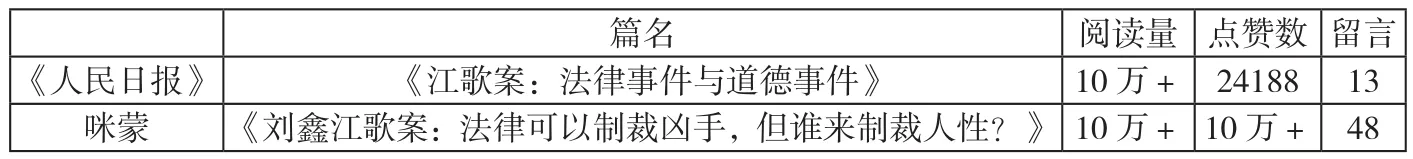

在這樣的環境下,擁有大量用戶的自媒體號通過極具個人主義色彩的文風及觀點,帶給用戶新的閱讀體驗,是公眾情緒宣泄的重要出口。就兩個案件,自媒體咪蒙的情緒煽動性遠遠高于《人民日報》的官方微博,雖閱讀量同樣是10萬之多,但在點贊與留言互動層面,咪蒙文章的認可度高于《人民日報》,且在咪蒙2號案件的推文留言有得到17萬的點贊數。無疑,自媒體強烈的個性文風與尖銳的觀點成為網民重要的情緒宣泄口,在形成輿論的過程中越來越重要。

4 網絡輿論的渠道

當下,網民對熱點網絡事件的接收總能更快速、多渠道。艾美咨詢(iiMedia Research)發布的《2017年5月中國微信公眾號影響力排行榜TOP450》中,《人民日報》穩穩占據微信公眾號影響力排行榜首位,并通篇保持10萬+閱讀量,而咪蒙是101位[13],其文章也通篇保持10萬+閱讀量,個人風格特色鮮明,故以《人民日報》與咪蒙公號在熱點網絡事件的推文為例,且以1號榆林產婦案與2號江歌案為例來比較,分別見表3和表4。

1號案件

表3 《人民日報》與咪蒙的微信公眾號就榆林產婦案的推文比較

2號案件

表4 《人民日報》與咪蒙的微信公眾號就劉鑫江哥案的推文比較

從表3和表4可以看出,自媒體的留言區已經成為網絡輿論形成的重要渠道口,而官方媒體的新媒體與網民的互動性較落后,網絡輿論的渠道更為多元。人民網輿情監測室發布《2017年上半年輿情分析報告》中信息傳播過程中蘊含著傳播內容碎片化、情緒多事實少、觀點片面等問題[14],這正是由網絡輿論的多渠道、多發布者等原因造成,給網民帶來繁雜的輿論相關信息。

5 結語

網絡是民意匯聚的重要平臺,網絡輿論也是整體民意的重要組成,網絡輿論直接反映出網民對社會議題的態度、看法或觀點[15]。移動互聯網的發展,網絡輿論作為過程的輿論,網民參與網絡事件的渠道越來越多,自媒體在網民情緒表達中有重要作用,網絡事件的復雜與爭論性都是當前網絡輿論的重要特征。

[1]譚偉.網絡輿論概念及特征[J].湖南社會科學,2003(5):188-190.

[2]鄧新民.網絡輿論與網絡輿論的引導[J].探索,2003(5):78-80.

[3]肖文濤,許小美.新媒體時代的網絡輿論現狀與引導對策[J].行政論壇,2012,19(6):79-84.

[4]曹茹,白樹亮.試論現階段我國網絡輿論的特點[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2011,36(2):70-75.

[5]王永燦.自媒體時代高校網絡輿情主體特征及引導探究——基于高校網絡輿情誘因的分析視角[J].北京郵電大學學報(社會科學版),2013(5).

[6]張樹庭,李未檸,孔清溪.中國開始進入互聯網“新常態”——2014中國網絡輿論生態環境研究報告[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015,37(3):1-2.

[7]張志安,晏齊宏.網絡輿論的概念認知、分析層次與引導策略[J].新聞與傳播研究,2016,23(5):20-29,126.

[8][德]伊麗莎白·諾爾 - 諾依曼.沉默的螺旋:輿論— —我們的社會皮膚[M].董璐,譯.北京:北京大學出版,2013.

[9]鐘智錦,曾繁旭.十年來網絡事件的趨勢研究:誘因、表現與結局[J].新聞與傳播研究,2014(4):53.

[10]陳力丹.輿論學— —輿論導向研究[M].上海:上海交通大學出版社,2012.

[11]張靜,趙玲.論網絡輿論理性化與情緒化的博弈[J].現代情報,2013(6):24.

[12]魏武揮.自媒體:對媒介生態的沖擊[J].新聞記者,2013(8):17-21.

[13]肖文濤,黃學堅.全媒體時代網絡輿論場力量對比失衡問題探析[J].中國行政管理,2015(8):6-12.