論瀘溪下灣遺址出土的一件高廟文化陶器上的特殊圖像

圖一

圖一注:

1.圖一:1:A 與圖二:4 中有亞腰形線條的圓形,我們認為是與太陽有關的符號。

2.圖一:13、14是良渚文化中的特殊符號,學術界討論多年未有論定。我們也曾經論證過其與太陽有關。從圖一:12看,仰韶文化時期也有類似的符號。問題是這類中有亞腰形造型的橢圓形是否與中有亞腰形造型的圓形一致呢?這可能有兩種情況:一種是制作不嚴格,本為圓形制作時成了橢圓形。另一種情況是圓形與橢圓形有所區別。我們認為:第一,無論橢圓還是圓形都與太陽大氣光象有關。第二,圖一:12彩陶中的橢圓形有可能是繪制的不嚴格使然,也有可能是刻意為之(與仰韶文化圖像有關的庫庫泰尼—特里波耶文化彩陶中也有類似現象。不過該文化中也存在特別規矩的圓形。有專文討論,此不贅述)。第三,圖一:13、14這類刻符為橢圓形應該是刻意為之,良渚文化類似圖一:14這類刻符中壇臺上的圓形太陽連珠紋較為規范的現象及圖一:16興化蔣莊良渚文化昆侖形壇臺刻符中的太陽大氣光象圖案(其為正圓形,應包括太陽光暈及太陽光柱)利于說明這一問題。于是我們可以認為良渚文化這類刻符中的橢圓形對應圖一:15中的橢圓形。第四,良渚文化這類橢圓形玉器刻符與圖一:11中的橢圓形豆盤沒有聯系。其之所以為橢圓形,與刻意表現太陽左右兩側(未表現上下兩方向)的呈匯合狀的正方向光氣有關。

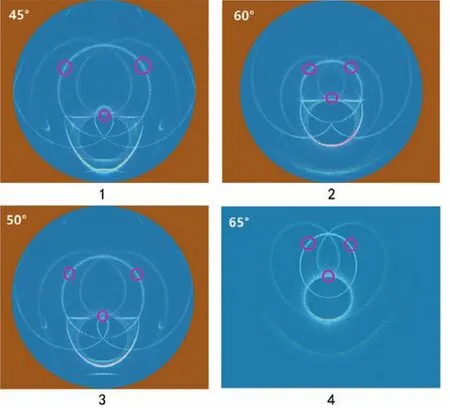

圖二

圖三

圖四

總注:

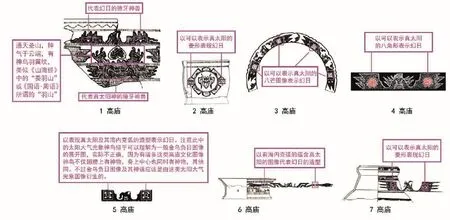

1.瀘溪下灣遺址這件高廟文化陶器圖像(圖一:1)非常重要,利于討論與之類似的一批圖像及相關問題。

2.從高廟文化相關圖像(圖一:9:a)看,以羽翅作為構圖元素的圓形顯然是日暈,并且顯然其中的八角形圖像應是太陽。高廟文化神鳥翅膀上的八角形幻日也能說明這一問題,凌家灘、馬橋遺址出土的八角形更利于說明中國早期藝術史中的八角形表示的是太陽而非像有的學者所謂的太一或極星。

3.于此則圖一:1:A應該也與太陽有關。從其兩側有羽翼的情況看,其應為表示至少包括真太陽在內的圖像。具體對應什么,下文再予以論述。

4.圖一:1:A中圓形非常特殊,其中有十字形。圖二:2為中有“X”形的發光體,綜合高廟文化其他有正十字的考古材料看,其為太陽無疑。這顯然利于證明圖一:1:A中的一類中有十字形的圓形為太陽造型,并且其中的圓形還應為太陽的暈。

5.圖一:1:A與圖一:9:b為一類無疑,而圖一:9:b中的圓形中有亞腰形構圖,我們曾在有關文章中認為其代表上下太陽光柱的造型。這類中有亞腰形造型的圓形代表太陽還有非常重要的論據,這就是高廟文化中曾有類似的圖像,像圖二:3:a,尤其是其有一周旋光更能說明問題。圖二:3:a位于“介”字形造型中,這類“介”字形應也與太陽光氣造型有聯系,還與《山海經》中反映的當時認知中的太陽出入之山有關。另這類太陽中的亞腰形與太陽光柱關聯,從實際觀察看,則其中的圓周應是太陽之暈。若為暈,則與把其中的“介”字形視為太陽圍繞在其光盤上、左右的視覺光氣造型的看法就無法融合了,這時總體上我們只能理解為是基于一定視覺圖像的再次創作了。

6.于此,我們也可以判斷圖一:2~8中單線圓及雙線圓、三重圓、中有“X”形等的圓形與太陽有關,總體上認為其代表太陽應是沒有問題的。

7.圖一:9:a,其中的八角形中有圓形,圓形中又有菱形,顯然八角形中的圓形有可能是暈(最可能是22°暈),菱形應是真太陽的大氣光象,這樣的話,八角形應是22°暈發出的光。于此則八角形外的以羽翅作為構圖元素的圓形也應是太陽的大氣光象,從其比較圓的情況看,可能是46°暈,兩側的羽翼紋,從其位置相應于中間圖像略低的地方及上曲屈的方向等情況看應是暈外的海內克弧。

總的看來,圖一:9:a整個圖像對應太陽大氣光象,自然從造形看,也可以視為是有翼太陽之大氣光象。

圖五

圖六

8.圖一:1:A整個造型為心形,連同三個圓形,很像是人臉。不考慮下面一個圓形,整個面龐也很相似于草鸮。那么這一造型具體是何呢?是否有擬人化的本質呢?這一問題較為復雜,茲論如下:

(1)如果說其是擬人形,則三圓形為雙目及口。其雙目為太陽從神話傳說及比喻的角度可以理解,若嘴巴也為太陽則缺乏歷史、文獻、傳說、神話等背景。若把其中的三圓形理解為雙目及鼻頭,也同樣缺乏這些背景。在崧澤文化、河姆渡文化、龍山文化中,我們曾發現有在豬神面(常州新崗崧澤文化陶豬身上有豐富的太陽大氣光象圖像,其中表示真太陽的菱形位于豬的鼻子中央,與豬的生物特征擬合)、鸮神面(臺灣故宮龍山文化玉圭上的高簇羽鸮神面)或包括鸮元素的神面(良渚文化有關龍形神獸面)鼻子上出現菱形真太陽的圖像(也同時擬合鸮或豬的生物特征),但是顯然不是鼻頭,也不是嘴巴。

(2)仰韶文化中曾出現三圓形代表一個擬人化的神面之現象(圖三),應該是代表一個擬人化的太陽神的雙目及口的。考慮到楊官寨遺址三圓形組合與人面在同一遺址多見的原因,更能說明三圓形組合應是擬人化的太陽神面,自然也利于說明楊官寨遺址出土的諸多人面(圖三:11、12)應是太陽神。

(3)圖一所示高廟文化各個似乎是擬人面的與太陽有關的圖像,暫時還找不到支持其三圓形代表雙目及嘴巴的確切依據。承所述,嘴巴與太陽不易于關聯。按照《清華簡·筮法》及《說卦傳》的說法,口為兌,卦的象征物還無法明確與太陽關聯。把嘴巴與太陽在圓形方面擬合,是造型的相似,在內涵方面似乎無法協調。

(4)我們換一個思路,既然高廟文化中有諸多圖像都與太陽大氣光象有關聯,那么這一圖像是否與太陽大氣光象有關呢?這是有可能的。從圖四看,在一定太陽高度角的情況下,太陽大氣光象中魏格拉弧容易形成一個近似心形,其中還有一部分類似人的鼻子等,其中幻日環中幻日及上端魏格拉弧與22°暈并及帕瑞弧的交點應是較為明亮的,可以視為另外三個小太陽,而這些幻日或小太陽從高廟文化看,是可以用同樣太陽或太陽大氣光象造型來表示的,像高廟文化中真太陽(神)可以用獠牙神、八角形、菱形來表現,幻日或幻日神也可以用獠牙神、八角形或菱形來表現(圖五)。這樣的話,圖四中由魏格拉弧及幻日環中幻日就可構成一個類似人面形的圖像,有羽翼者則由海內克弧對應,并且海內克弧位于魏格拉弧形成的心形圖較低處,與圖一:9:b這一圖像非常相似。另承上文所述,圖一:8及圖一:9:a中的羽翼紋也位于中心圓形較低處,雖然其中圓形不是魏格拉弧,但是依然與其中的海內克弧相對于22°等暈的高低位置是一致的。另,從圖一:4、9、10看,有的這類圖像會簡省。

(5)從整個高廟文化看,有諸多擬人化現象。關于這一問題,可以參照圖六有關獠牙神的完整形式中有時會出現的嘴巴結節、人中等等及筆者在已發表的有關高廟文化藝術圖像解讀論文中的論述。

另從圖一:7、9看,有的圖像在近似鼻子處有增加線條的現象,似乎有些人的素描特征。同時這些圖像中近似鼻子的地方與圖四中的鼻子似的光象構圖線路也有一些誤差。總的來說更近似人的鼻子。綜合地看,這些圖像有擬人的成分,但是其來源有相當部分是受到人臉型太陽大氣光象的啟發。于此古人認為以心形人面這樣的構圖來表達太陽大氣光象造型最為恰當,即兩者都能契合。

(6)注意圖一這類型神面嘴巴位置的與太陽有關的造型,我們前文提及其可以視為太陽22°暈切點的一種表示法。實際上切點下端的造型正好為太陽22°暈及其中的真太陽,而這兩者的組合造型與中有亞腰形太陽22°暈都總體都屬于同一個對象,所以心形神面的嘴巴位置最好視為太陽22°暈之切點下22°暈范圍。當然太陽22°暈面積相對整個心形所占據面積較多,不過也基本差不多,設計者只要適當調整即可。

圖七 高廟陶器圖像

圖八

9.瀘溪下灣這件高廟文化器物上的圖像中還有一較為特殊的造型,是鳥首還是高廟文化的羽翼紋(圖七),似乎不易于論定,賀剛先生曾經討論過這一問題(《湘西古史前遺存與中國古傳說》,岳麓書社,2013年10月)。從高廟文化有關圖像看,圣山形中可以有圓形(圖二:1~3、圖八:3),鳥首形中有圓形(圖七:1),羽翼紋中可以有圓形(圖一:9、圖八:2),獠牙中可以有圓形(圖八:1、2)。 從這類圖像我們還可以看到,羽翼紋中的圓形只是圓形,一般不增加線條,并且直徑不明顯長于羽翼紋寬度,而鳥首紋中的圓形存在增加其他線條的情況,即使不增加其他線條,其頭部的造型也相對特殊,這樣看來圖一:1心形造型之間的造型很可能是鳥首紋,而不是羽翼紋,并且由于其是順向排列的,所以不是心形太陽大氣光象兩側常見的對稱羽翼紋。自然其也不應與心形造型構成一種組合:即羽翼紋及翅膀上代表幻日的造型。

10.我們論證瀘溪下灣這件陶器上的心形造型為太陽大氣光象造型,還有宏觀的考古學背景。在高廟文化中,太陽大氣光象的材料非常豐富,有的還蘊含復雜的太陽大氣光象。在時代近似的河姆渡文化中也存在復雜的太陽大氣光象之考古材料[其中的所謂“盆景圖”、瓦狀陶殘器刻畫的復雜圖像、兩件彩陶(一件為高廟文化類有羽翼鳥,鳥首同時還擬合男性生殖崇拜符,另一件有高廟文化常見的鏈式太陽光氣紋、羽翼紋和逆溫層下的呈現伊特魯里亞式太陽大氣光象的構圖造型]。崧澤文化中有復雜的太陽大氣光象素材,最為重要的應數常州新崗陶豬身上復雜的太陽大氣光象圖像了。良渚文化也有不少太陽大氣光象材料,其中的神人獸面紋之中的獠牙部分即來自高廟文化,所謂神獸明確表現的其他部分則與鸮有關,其上則為戴太陽冠的人形,從這類神人兩側常有表示幻日的神鳥看,其應是代表真太陽神的。這個太陽神由具備鸮及獠牙特征的神物負載,從鸮的晚行及虎豹(虎往往對應西方)的特性看,更可能象征另一個世界的太陽。這與這些器物為隨葬品也相符。大汶口文化所謂的五峰山上的圓形及月牙似的圖像組合,其實也是復雜的太陽大氣光象,其中的圓形不是太陽本身,實際是幻日環的邊界,近似月牙形的造型基本是太陽高度角為60°左右的海內克弧、外側暈弧或及部分日承的組合。此一類著名圖像林巳奈夫先生曾經較為正確地把其與太陽大氣光象關聯過(林巳奈夫:《中國古代の神がttf》,吉川弘文館出版,2002年3月)。

從略微提及這些早期材料看,中國古代高度重視太陽大氣光象問題,文獻記載西周有觀測太陽大氣光象的專門官員,晚期還把其與兵陰陽家結合,在占卜等活動中也予以廣泛運用,卜辭中也有大氣光象的材料,因此在高廟文化中出現圖一:1一類對應較為復雜太陽大氣光象的圖像并不奇怪。關于太陽大氣光象考古,雖然與天文考古有關聯,但是方法、角度等畢竟有明顯區別,考古材料又這么豐富,所以完全應該獨立為一個考古學分支。諸多詳實案例近期將以專著形式陳述,此不贅言。