建立增減掛鉤節余指標儲備機制的實踐和思考

□ 嘉興市土地儲備中心 王志卿

城鄉建設用地增減掛鉤節余指標(以下簡稱節余指標)是通過農村土地綜合整治,充分保障本村農民安置用地和農村發展用地空間基礎上節余的可用于城鎮的建設用地指標。增減掛鉤指標在政策設計之初僅限于縣域內流轉,2008年“汶川地震”災后重建首次突破地域限制,允許部分重災縣的節余指標在市域流轉,2016年逐步推廣至扶貧開發和易地扶貧開發領域,允許有條件在省域范圍流轉使用。當節余指標突破地域限制有價流轉時,其資產性質得以顯著體現,本文通過對節余指標儲備屬性分析和必要性分析,結合嘉興市建立二級節余指標儲備機制的實踐,對節余指標儲備存在的問題進行分析并提出建議。

一、節余指標屬性分析

首先,節余指標作為增減掛鉤政策的產物具有擬制性,若增減掛鉤政策變化或取消,節余指標則直接失去了存在的基礎和價值,具有一定的政策風險。其次,節余指標具有資源性,節余指標不僅包含了指標來源地區(村鎮)的節余面積、旱水比例和耕地等級等自然資源屬性,同時由于其生產和使用過程凝聚著人力資源、信息資源并創造大量的社會財富,具有明顯的社會資源屬性。節余指標的稀缺自然資源屬性和體現城鄉級差地租的社會屬性直接決定了它的經濟價值。此外,節余指標還具有農地發展權的特征,當節余指標通過上市流轉時獲取經濟利益時,即成為了一種可以獨立于農地所有權而單獨行使的產權。

二、節余指標政府儲備的必要性

(一)節余指標的外部性分析

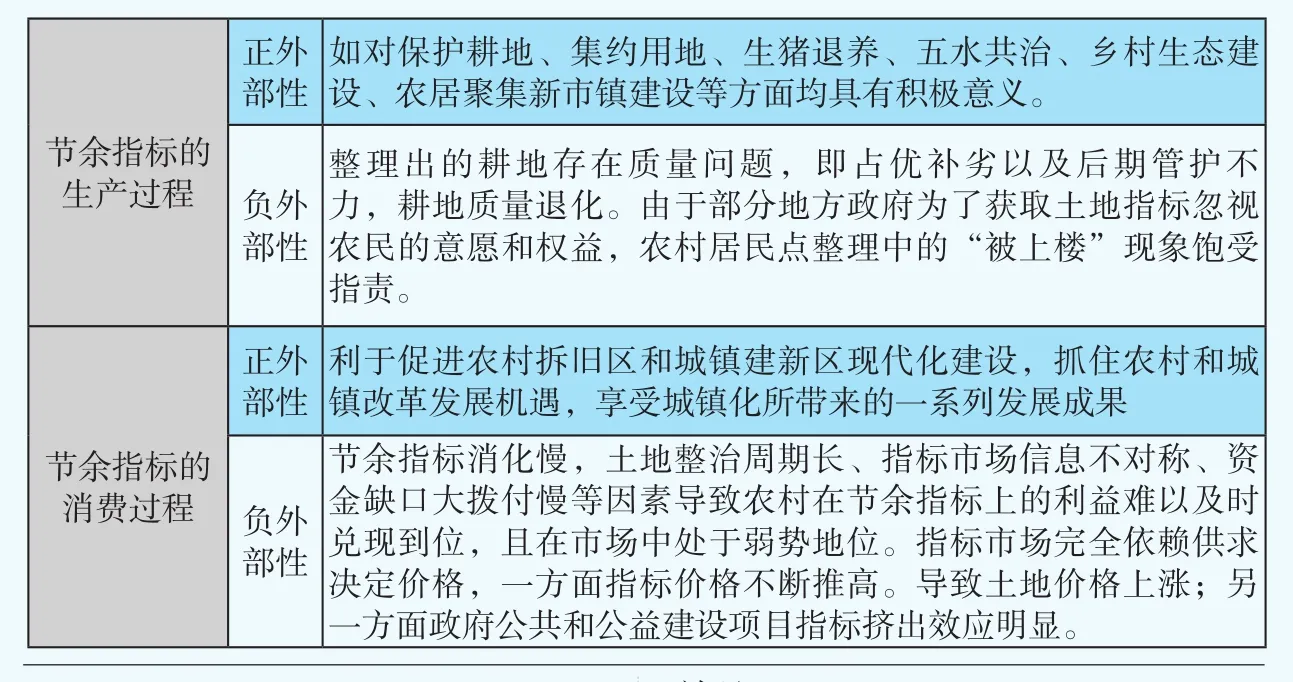

節余指標作為公共物品具有典型的外部性特征。所謂外部性是指從事生產活動的當事人給他人或社會帶來的影響。通過節余指標的生產和消費過程對其外部性進行分析如表1所示。

表1 節余指標外部性分析

(二)產權流轉可有效解決外部性問題

外部性的產生是由于經濟主體的產權劃分不明確,而產權的一項重要功能就是界定清楚每個人受益或受損的權利,使負面外部性得以內在化。節余指標的類發展權屬性,可以界定為特殊的新型產權,通過進入產權市場進行交易,通過競爭性方式在市場中形成雙方滿意的交易價格,也使農村及時、公平地享受到土地整治增減掛鉤帶來的經濟效益。

(三)市場失靈需要政府介入儲備手段

公共物品領域內壟斷、外部性、信息不完全等因素會不可避免地造成市場失靈。以節余指標為例:其一,當土地市場行情弱勢、級差地租下降、供大于求時,節余指標難以在市場中合理并及時地兌現價值,也不利于農整工作的縱深推進;其二,即便是一個成熟規范的市場也只是承擔資源的配置功能,當土地市場行情火爆,指標需求亟缺時,指標價格動蕩勢不利于地價的穩定和優質建設項目的落地;其三,市場根據逐利本能選擇復墾資源較豐富、成交價格較低的指標供應方,并不會優先考慮貧困地區或其他公共政策需求;其四,由于節余指標涉及發展權,區縣和鄉鎮普遍帶有惜售的心態,阻礙了交易的活躍程度。故而需要政府介入以相對溫和的非行政手段彌補市場失靈的缺陷,政府儲備節余指標的需求就此應運而生。

三、嘉興探索政府節余指標儲備試點實踐

(一)試點背景和目標

1.試點背景

與長三角城市群的其他城市一樣,嘉興面臨著嚴峻的城鄉建設用地總體規模缺口,節余指標成為保障城鎮建設用地的重要來源。值得慶幸的是嘉興市的土地整治工作自1997年開展以來,一直走在浙江省前列。經過多年土地整治的大力推進,嘉興地區各縣市區均積累相當的節余指標存量。近年來,嘉興市也一直致力于積極探索推進節余指標資產化、市場化進程, 2015年出臺的《嘉興市農村土地整治增減掛鉤節余指標交易管理辦法》和《嘉興市農村土地整治增減掛鉤節余指標質押融資實施辦法》更是為開展政府儲備奠定了良好的實施基礎。

2.試點目標

一是緩解農村土地整治資金難題、推動村級集體經濟發展。二是通過建立節余指標“蓄水池”為政府積累一定的節余指標存量,保障政府重大優質項目的建設用地指標,并為本地區經濟建設的長期可持續發展做好資源儲備。三是通過縣級和市級兩個層次的跨區域指標收儲,引導指標與資金的跨縣域流動,解決空間與資金的錯配矛盾。

(二)嘉興縣市二級政府收儲節余指標實踐

1.縣級節余指標儲備

2016-2017年度嘉善縣在出臺完善相關制度的基礎上,完成節余指標儲備1042.3畝,涉及3個鄉鎮7個項目,收儲價格為50萬/畝,合計投入指標儲備資金約5.2億元,其中200畝指標為市、縣聯合收儲,跨鎮交易儲備指標986畝,跨縣交易儲備指標693畝,實現指標出讓收入11.4億元,有力地推進了農村土地綜合整治,盤活了節余指標的使用。海寧市出臺了節余指標儲備的導向性政策,完成節余指標儲備300畝,供應85畝。海鹽縣通過統籌的方式開展節余指標儲備,共完成統籌節余指標儲備482畝,供應440畝。

2.市級節余指標儲備

2016年10月,嘉興市儲備中心以價格50萬元/畝的價格收儲嘉善縣土地整理開發中心200畝節余指標(其中經濟薄弱村西塘狄菬村97畝),收儲總價1億元。考慮指標出讓方的發展權和應得利益,協議明確:一是嘉善縣土地整理與開發中心可以收儲價加財務成本回購指標;二是將來指標出讓時由嘉興市土地儲備中心和嘉善縣土地整理與開發中心共同確定交易底價;三是指標出讓收益(即出讓價格扣減財務成本等)由二者共享,其中嘉興市土地儲備中心占比20%、嘉善縣土地整理與開發中心占比80%。

2017年10月,嘉興市土地儲備中心委托嘉興市產權交易中心采用掛牌競價方式出讓2016年收儲的104畝節余指標,由王店鎮人民政府成功摘牌,成交價格為80萬元/畝,交易總價8320萬元。

3.制度建設

2017年12月,結合試點實踐,嘉興市國土資源局與嘉興市財政局聯合出臺《嘉興市農村土地整治增減掛鉤節余指標儲備管理辦法(試行)》(嘉土資發(2017)94號)。對節余指標儲備的收儲、供應程序以及資金管理、監督責任等方面作出規定。

▲ 市級收儲的嘉善縣農村土地整治項目實施前后對比圖

(三)實施成效

經歷兩年的嘉興縣市二級節余指標政府儲備試點,以事實證明了這是一項“多贏”的改革試點。對嘉興市而言,初步建立了節余指標“蓄水池”,并且通過指標出讓獲取豐厚的資金收益,已供應的104畝節余指標實現盈利3120萬元,實現了財政資金的高效回報。對嘉善等縣而言,節余指標流轉實現土地增值效益,獲取了農村土地整治的資金,也有力地助推了“低小散”企業騰退整治、村莊布局規劃和美麗鄉村建設等工作的開展;對于通過交易獲得儲備節余指標的王店鎮而言,及時彌補了嘉海公路及等開發建設項目的建設用地指標缺口。

四、政府儲備節余指標存在的問題

(一)根據政府指導價格收儲 ,風險小但影響儲備意愿

目前嘉興的政府儲備節余指標基本執行50萬元/畝的政府指導價,有利于降低風險、減輕財政資金壓力,且在回購機制和交易利益分成機制的保障下,并未因儲備價格低而使指標出讓方利益受損。但其缺點在于:該基準價格與市場交易價額差距較大,2016年市級交易平臺成交均價為80萬元/畝,縣級交易平臺成交均價為65萬元/畝,價格差直接影響儲備積極性。

(二)設置回購機制保證發展權,但或有成為融資工具的傾向

由于節余指標涉及地區發展權,各級區縣鄉鎮對節余指標普遍“惜售”,回購條款的設置解除了指標轉讓方發展權上的后顧之憂。從這個角度看,政府儲備節余指標不同于市場產權的交易而更類似于政府之間的資源調劑。但回購條款也存在漏洞,一些指標存量較多的地區就將指標儲備作為一條低成本融資渠道,背離了政府指標收儲的初衷。此外儲備的節余指標如果面臨隨時被贖回的風險,則對節余指標“蓄水池”存量有著直接的影響,不利于政府的宏觀調控和長期規劃。

(三)政策性導向較為明顯,但利益落實有待明確

嘉善縣的縣級儲備結合低端行業整治(村級園區整治),促進全縣村級低小散企業“退散進集”工作。嘉興市級儲備則更側重于對經濟薄弱村經濟支持。原則上指標儲備所獲得的收益應專項用于保障農村土地整治項目和分配給農戶、集體經濟織,用于緩解土地整治資金緊張的矛盾,幫助經濟薄弱或亟需發展資金的地區及時兌現指標收益。但是無論是市級還是縣級儲備均未對儲備資金的去向進行監督,縣級或者區鎮是否將該筆儲備資金完整地用于農村土地整治項目和農戶、集體經濟組織還未可知。

(四)節余指標儲備的使用及后續管理存在風險

雖然《浙江省土地整治條例》中提出節余指標可以在全省范圍內進行調劑使用,但是在實際操作中還存在一些障礙。一是報國土資源部備案問題沒有解決,節余指標跨域流轉的合規性存在質疑,直接影響儲備的積極性。二是浙江省國土資源廳目前并未實施節余指標的臺賬式管理。嘉興地區所謂可流轉的節余指標事實上只是建立在模擬立項基礎上,其效力僅限于當地政府,存在著一定政策風險,實踐中不能多次掛鉤對其使用管理也帶來極大的不便。此外,由于掛鉤項目先占后補,加上農整項目存在一個三年期的時間差,復墾區的后期管護難度和成本較大。

(五)資金籌措困難阻礙縣市二級儲備機制體系建立

與土地儲備不同,節余指標儲備是一項創新性試點工作,地方財政并沒有義務一定給予資金保障,完全依賴于地方財政實力和對節余指標工作支持力度。嘉興的部分區縣安排了此類資金,但是也有相當區縣則是完全得不到財政支持。因而籌資問題成為縣市二級政府節余指標儲備體系建設的一個重要難題。調研了解,有的區縣設想通過國土資源機構下屬國有公司收儲節余指標,再以指標質押的方式獲得融資貸款,期望借此打通資金籌措渠道并規避對行政事業單位舉債貸款限制。但是,國有公司能否具有節余指標收儲主體資格還需進一步探討。

五、思考與建議

(一)建立相對穩定且適當浮動的價格構成體系

政府制定基準價的目的是為了保護節余指標所有人的最基本利益,但是在市場價格遠遠高于基準價格的情況下,最低保護價格的意義并沒有發揮出來,反而成為影響政府儲備指標的一大障礙。建議以政府基準價格(農整成本+合理收益)為基礎,結合考慮市場價格(即級差地租部分)、通脹率(即貨幣貶值成本上漲因素)、政策引導(扶貧或政策推進)等多重因素,制定相對穩定、適當浮動的價格構成體系,既可合理體現節余指標價值,保護指標儲備人的合法利益,也能提高指標儲備的積極性。

(二)合理設計回購機制,保障指標轉讓地區的發展權

回購機制對于節余指標轉讓地區發展權的保護意義重大,但是如果沒有成本或僅從經濟(利息)角度出發的回購,容易造成“融資陷阱”,導致政策異化。建議將回購成本以節余指標進行體現,即扣除一定比例的節余指標后再予以回購。該部分扣除的節余指標不直接表現為貨幣資金區別于融資,同時也盡可能地保持指標“蓄水池”“水量”的相對穩定。

(三)提高行政管理能力,安全高效發揮節余指標價值

節余指標跨域的儲備涉及空間和時間的重新配置,對指標管理和風險控制要求更高,建議通過節余指標流轉的臺賬式管理以及指標儲備備案機制、質復墾量監管機制、儲備利益分配落實機制等一系列管控手段,確保實現節余指標經濟價值以及復墾耕地的生產能力。節余指標的資源地區間配置仍以市場供求為主要手段,儲備機制作為補充機制更多地側重于政策引導和公共利益,在維護地區發展權的基礎上通過市場和政府有效配合、優勢互補將節余指標對農村和城鎮協同發展的價值發揮至最大程度。

(四)條件成熟時可推行跨省域節余指標儲備

浙江省目前已開展跨市域的節余指標交易,但如若以交易平臺開展儲備則有以下問題:一是交易成本較高;二是如用于儲備則影響其他地市真正有需求的使用;三是節余指標相對豐富的如麗水等地耕地等級偏低與嘉興較高的耕地等級之間難以匹配平衡,質量提升有難度。因此,建議可以嘗試進行跨省域的節余指標儲備。如2018年1月,浙江省嘉善縣與四川涼山州木里藏族自治縣簽訂增減掛鉤節余指標跨省交易使用合作框架協議,簽約流轉節余指標3000畝。如此項協議能真正落實,不僅能儲備大量節余的建設用地指標而且能為指標當地農村新居建設、農村公益設施及基礎設施建設和扶貧產業發展提供資金支持。跨省域的節余指標儲備雖然要面臨更多的規程及技術方面的難題,但對指標流出的貧困地區和指標流入的沿海發達地區而言,則是一種新型的、解決空間和資金錯配矛盾的共贏方式。