話說“敗筆”

□于明詮

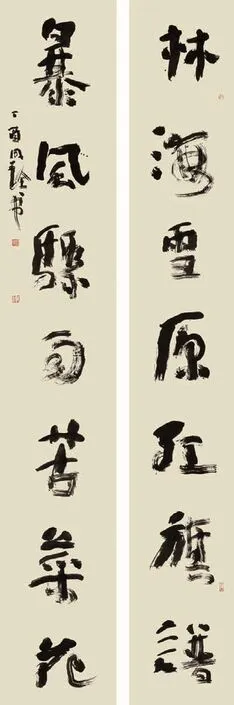

《林海雪原紅旗譜 暴風驟雨苦菜花》 于明詮

敗筆,大概就是寫得不好、失敗的筆畫。怎么是寫得好,怎么是寫得不好?怎么就算失敗,標準是什么呢?這不容易說清楚。古人聰明,不說標準,只是打比方。比如柴擔、蜂腰、釘頭、鼠尾、墨豬,等等。寫一條橫畫,有起筆有收筆,中間是行筆或者說運筆,起筆收筆要穩、準、狠,要頓挫有力,在用筆上必然要加重。什么叫柴擔呢?就是頓挫加重過分了,或者是中間的行筆過輕了。怎樣是過分和過輕,如何把握這個“度”呢?這是一筆糊涂賬。我們不妨拿顏真卿、柳公權兩位大師的楷書做個比較:顏字豐滿肥厚,骨頭包在肉里,起筆收筆的有力處裹在里邊不顯山、不露水;柳字則瘦骨嶙峋,“骨頭節”則自然突出夸張,甚至非如此不可,否則便顯不出柳體的精氣神。若把他們兩家的橫畫調換一下會怎樣呢?肯定非常糟糕,顏字橫畫到柳字里就叫“墨豬”,柳字橫畫放到顏字里就叫“柴擔”。再比如“釘頭”和“蜂腰”,對于初學者來說也是典型的敗筆,但在北碑墓志里邊隨處可見這樣的“釘頭”,斬截有力,凌厲痛快;在徽宗趙佶的瘦金書里,則又隨處可見這樣的“蜂腰”,猶如吳帶當風,搖曳多姿。不僅沒有讓人感到別扭惡心,而且要讓人體會到這位才子加敗家子的趙宋皇帝特有的“小資情調”,還真的非如此不可。因此,在“敗筆”的認識問題上,是很需要一點辯證能力的。

這幾年有個非常流行的說法,叫“線條點畫的質量”。這說法就是針對“敗筆”一說的,似乎很得人心,于是就你也“質量”我也“質量”起來。仔細想想,這說法其實很靠不住。質量嘛,顯然是有著具體的量化標準的,比如,圓勁、光滑、流暢、飽滿、中鋒,甚至這些標準到什么程度等等,而且最好是有一系列具體的數字指標。沈尹默強調“筆筆中鋒”,把自己趕進了“死胡同”,哪有絕對的“筆筆中鋒”?實際就是強調這個所謂的“質量”問題。有人可能會認為,線條點畫的質量高總不是壞事,質量不高總不是好事。其實未必。在寫字階段,也就是學習書法的初級階段,比如寫美術字吧,這個說法可能是對的,沒有疑義。但在藝術創作階段,這個說法顯然是片面的。質量好得近乎無可挑剔的線條點畫,可能正是構成對作品整體韻味內涵低下的殺傷力。正如寫文章,中小學作文階段,要強調句子的質量,要多用成語,用詞要準確得當,要會描寫、比喻、擬人,要懂修辭語法,起碼不能出現病句,等等。到進入文學創作的階段,問題就不是這么簡單明確了。也許不用成語,甚至不用描述性的詞語比毫無節制的濫用花里胡哨的成語更好;也許不順暢、不簡練、甚至不合語法的句子,比那些順暢簡練合語法卻索然無味的句子更好。比如魯迅的名句,“我家的后花園里有兩棵樹,一棵是棗樹,另一棵還是棗樹。”倘若魯迅這樣寫——“我家后花園里有兩棵棗樹”,明了準確了,卻也沒有味道了。寫詩更是如此,李商隱的詩好就好在其意象的朦朧。20世紀80年代的朦朧詩便繼承了古代詩歌的這個傳統。所謂“官樣文章”不是用詞不當,也不是語法有問題,更不是語言、結構有什么“質量”問題,而是“太沒有”問題,如白開水,如純凈水,沒有一點味道。當年,王靜安批評那些格律選聲斤斤計較者,一語中的,“審乎體格韻律之間者愈微,意之溢于字句之表者愈淺。”(王國維《人間詞乙序稿》)此論適之于書法,亦精當中肯。甚至連家具木材也是如此,好好一截木頭若在上面生出一個疤痕,一般說來“質量”就大打折扣,可這疤痕生在貴重的黃花梨木上,則叫“癭木”,美稱“鬼臉”,韻味和美感可就非同一般了,有的竟價值連城。

前幾年,吳冠中喊出了一句令許多畫家不能容忍的觀點——“筆墨等于零”!畫壇上下一片嘩然。中國畫幾千年來錘煉成精的“筆墨”竟然等于零了?你用什么畫畫?后來,有人總算看明白了——在他(吳冠中)那里,“筆墨”的確是等于零的,他不用“筆墨”畫畫。不用筆墨能不能畫畫?換句話說,不用中國畫傳承有序的“技法”能不能畫畫?畫的畫還叫不叫“中國畫”?八大、石濤、吳昌碩、黃賓虹、齊白石一路下來,那韻味、那意境、那點有意思的意思,全在妙不可言的筆墨上。對比一下吳冠中,“筆墨”的確不好。平直流滑,簡單外露,色塊平涂,點線重復。一句話,但就“筆墨”技法看,毫無韻味可言。與前面幾位相比,幾乎全是“敗筆”。然而,吳冠中恰恰就是用這些仿佛不會畫畫的滿紙敗筆,畫出了屬于自己的畫。假若,奇妙的構圖不變,熱烈的色彩不變,換上黃賓虹出神入化的“筆墨”咋樣?估計會很糟糕。幸好,吳冠中實在不擅長中國畫傳統的“筆墨”,竟用這些“敗筆”的線條點畫在大家感嘆的“窮途末路”中沖出了一條“血路”,避免了觀眾被精彩的“筆墨”吸引醉倒,而是更多地關注其奇妙的構圖與曼妙的色彩,關注其自身的形式。用國畫家的標準衡量,吳冠中是不會畫畫的,但他卻畫出了國畫家們想都沒想到的國畫。因此,是否敗筆不是筆墨問題的關鍵,更不是能否畫出好畫的關鍵。關鍵是看你用在什么地方,用來干了什么。

記得十幾年前,看過江蘇美術出版社出版過一本叫做“書法門診室”的小冊子,專門給名家大師們找“敗筆”,作者喋喋不休、言之鑿鑿,似乎真理在手,其實呢?他實在是沒有弄明白一個基本道理,藝術創造與工藝制作真的是兩碼事。比如說林散之,若拿古人線條點畫的形跡來卡他,他的確有許多“不合”之處,這些“不合”之處無疑就是人們慣常認為的“敗筆”,豈不知這正是老先生錘煉了一輩子的得意之處,他的空靈、曼妙、飄逸、灑脫,他的妙不可言,全在這里。若林先生的結體不變,換上沈尹默幾乎無一處“敗筆”的點畫線條,如何?我想,答案不言自明了。

因此說,在書法藝術學習的初級階段和進入創作的高級階段,在寫毛筆字和書法藝術的不同立場、不同角度,“敗筆”“質量”問題是不可一概而論的。