遇見恩師李叔同

□ 任愚穎

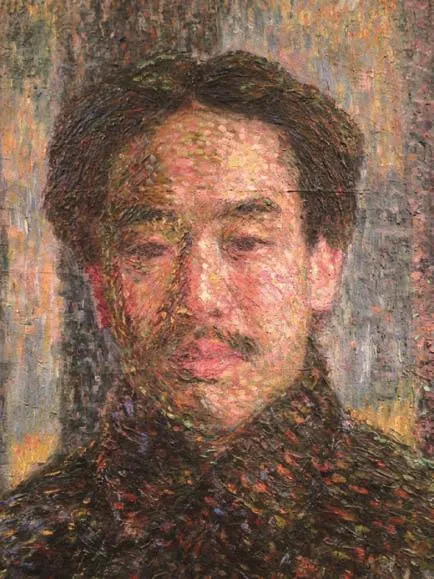

《自畫像》李叔同

辛亥革命前期,塾館被廢止,豐潤(豐子愷)只好到石門灣的“溪西小學堂”讀書。因“潤”字筆畫稠,學堂又給他改名為豐仁。16歲那年,豐仁以班級第一名的好成績從小學堂畢業。畢業后到哪個學校繼續讀書呢?母親向人請教后,認為讀師范較好,因為師范學費低,家里供得起,再說畢業后可以回到家鄉做教師,不離自己身邊。

豐仁到了杭州后,同時報考了三種招生日期互不抵觸的學校:師范、中學、商業學校。結果商業學校考了第一,師范學校考了第三,中學考了第八。最后,豐仁遵從母親的意愿選擇了師范。

師范學校的名稱是“浙江省立第一師范學校”。校長經亨頤是著名教育家、社會活動家,被后人稱作“浙江教育界巨子”“浙江文化運動的先覺者”,一些名流大家如沈鈞儒、魯迅、葉圣陶、朱自清、李叔同等人都曾在那里教過書。豐仁平時喜歡讀書,國文教師單不廠對他頗為賞識,就給他起了一個號:“子”。“”(音倚),有安靜、和樂之意,因“”與“愷”字通,從此,豐仁以子愷為名。在浙一師教師中,豐子愷最崇拜李叔同。李叔同名文濤,世居天津,曾在日本留學6年,攻讀美術、音樂和戲劇,1912年到浙一師教音樂和美術。他在話劇的布景設計、化妝、道具等許多方面,在中國近代以來都起到了開風氣之先的啟蒙作用。在學校只要一提李叔同的名字,全校師生員工幾乎沒有不知道的。他待人處事,奉行“誠”和“敬”,因此,人們對他十分佩服。李叔同傳授美術和音樂的方法別致、新鮮,自然使從小就喜歡文藝的豐子愷對他產生了好奇和尊重。一次,豐子愷在其住處的案頭,發現了一本明朝人劉宗洲撰寫的《人譜》一書,書的封面有李叔同題寫的“身體力行”四個字,意思是自己的作為要按照書本上說的去做。有一回,李叔同給同學們講起書中所說的“先器識而后文藝”的問題,“器識”,就是人格修養,就是說一個人應該“首重人格修養,次重文藝學習。”一個文藝家如果沒有“器識”,就是有再大的才能也不足為道。他還說,文藝應以人傳,不可以文藝傳。這些簡潔而深刻的哲理,豐子愷聽了覺得心頭好像開了一扇明窗,大有“勝讀十年書”之感。從此,他對李叔同更加崇敬了。

豐子愷更尊重李叔同的愛國精神。李叔同的愛國舉止不只表現在口頭上,更扎扎實實地表現在行動上。社會上和學校提出抵制洋貨,使用國貨,他就把平時常穿的洋裝脫下,換上灰色布做的袍子,外面罩上一件黑馬褂,看上去既樸實又大方。豐子愷小時候在家鄉唱的《祖國歌》,到了這里才知道原來是他創作的,其中歌詞“上下數千年,一脈延,文明莫與肩……”一直深深地留在自己的腦海里。

李叔同嚴謹的教學風格,更是讓豐子愷深受震動。上音樂課的時候,剛剛響過預備鈴,李叔同就端坐在講臺上了。有的同學以為先生不會到,進門后看到他早已坐在那里,便紅著臉不好意思地坐到了自己的位子上。上課時,有人交頭接耳說話,或者看別的讀物,或者有人隨地吐痰,李叔同卻對這些現象從不當面指責。下課后,他就讓這些學生等一等再走,對他們嚴肅而認真地輕聲說道:“下次上課不要再看別的書了。”“下次吐痰不要吐在地板上。”……學生們對他的這些舉止稱之為“溫而厲”,也并不厭煩,只是感到親切中肯,聽后立即就能改掉自己身上的毛病。

豐子愷在一師上的圖畫課,也是李叔同教的。他上課,手里從來不拿什么東西,教室里放著石膏頭像、炭條、橡皮……只是讓同學們照著石膏模型寫生,通過直接觀察實物認真作畫。久而久之,豐子愷對寫生發生了濃厚的興趣。一天晚上,豐子愷在路上碰見了李叔同,李先生對他說道:“你的畫進步很快,在我所教的學生中,從來沒有見過你這樣的。”輕柔而溫和的聲音,使豐子愷的心靈受到了深深的震顫。他后來回憶說:“當晚這幾句話,便確定了我的一生。這一晚一定是我一生中一個重要的關口,因為從這晚起,我打定主意,專門學畫,把一生奉獻給藝術……”此后,豐子愷便把眼睛能夠看到的所有物象,都看作是自己研究寫生的模型,天天筆不離手、手不離紙,在夢幻般的藝術世界里盡情遨游。

1916年秋末,李叔同毅然決定摒棄世俗而遁入空門。臨走前,他把自己的書畫、書籍、衣物等分送給了朋友和弟子們。1918年7月,在豐子愷等人的陪同下,李叔同來到杭州的虎跑定慧寺,正式披剃出家,取法名演音,號弘一。當年9月,弘一在杭州西湖靈隱寺受具足戒。后來,他成了現代律宗的一代高僧。

“無盡奇珍供世眼,一輪圓月耀天心。”可以說,李叔同的言行舉止影響了豐子愷的一生。

《四言詩扇面》李叔同

《新年美景》豐子愷