汽車換擋操縱機構設計要點分析

肖俊華

(奇瑞汽車股份有限公司, 安徽 蕪湖 241009)

引言

“手動擋入擋不易”對于手動擋車型來說是客戶抱怨的前幾大問題之一,也是各大車廠的通病。換擋品質的好壞最主要的決定因素是變速箱本身品質的好壞,但是換擋操縱機構、軟軸拉線品質的好壞也與車輛換擋品質有著密切的關系。本文主要討論從換擋操縱機構的細節設計方面來提升整車換擋品質。

一般換擋品質最主要是通過主觀評價和客觀數據測量來評價車輛換擋品質的好壞,從以下三個方面進行:

1)換擋的成功率(進擋的難易和是否換錯擋位);

2)換擋、選擋操作力的大小和舒適性;

3)手柄空間操作行程的大小和舒適性。

1 某車型換擋力重的改進分析

根據JDPOWER調查報告,某車型手動換擋不易成為用戶抱怨最大的五個問題之一。通過主觀評價和客觀測量,主要存在換擋發卡發澀,換擋力重,換擋力達到45 N±5 N,超過了舒適范圍換擋力15~25 N的標準,具體標準如表1所示。

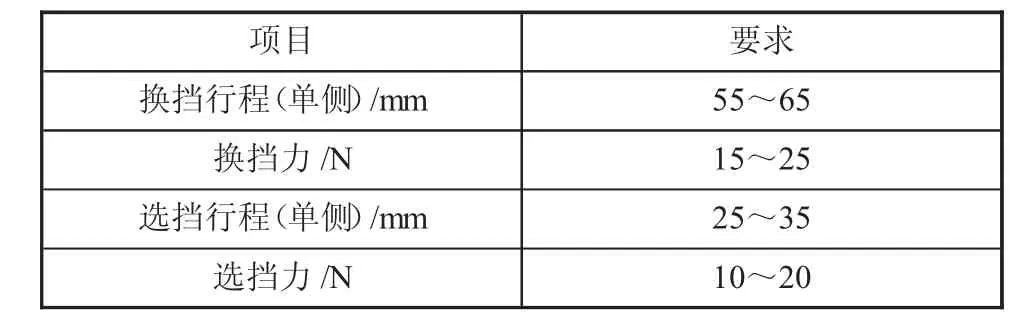

表1 換擋行程和力的標準范圍

1.1 拉線與變速箱換擋臂受力情況檢查

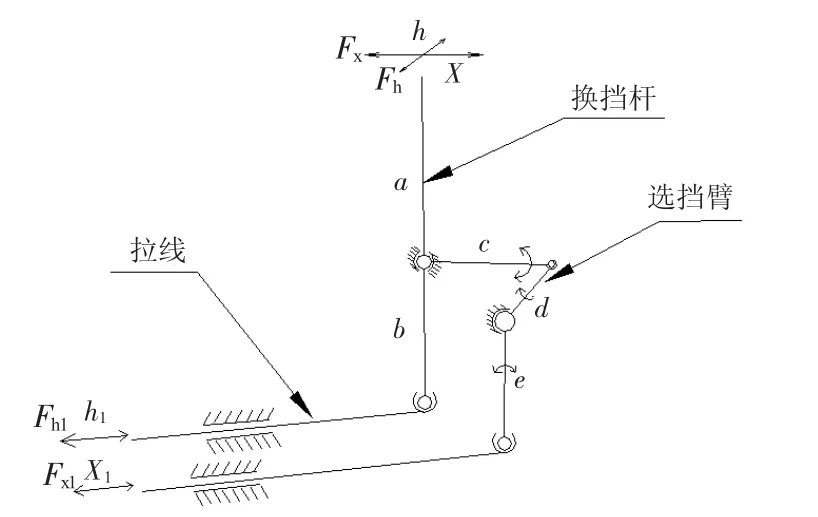

首先通過數據校核發現,某車型的角度β只有72°,遠遠低于β角要求的90°±5°的標準,從下圖1可以看出,β角偏離90°越多,則同樣大小的拉力或者推力Fh在換擋臂轉動方向的分力Fh1越小,反過來,一定的變速箱擋位切換力Fh1,則換擋機構通過拉線的操作力Fh越大,如圖2所示。因此S11角度b設置不合適是影響換擋操縱力的一個重要因素。

圖1 軟軸布置角度示意圖

圖2 換擋機構的簡化模型

1.2 換擋機構杠桿比i的設定

換擋杠桿比i=a/b=Fh1/Fh。

其中:Fh1可通過實際測量獲得,Fh可設置為表1中15~25 N的目標值,這樣就可以得出換擋機構杠桿比i的值。

通過計算分析,原換擋操縱機構杠桿比偏小,也是導致換擋力過重的重要因素,根據計算結果,將某車型換擋機構杠桿比i由原來的1.55增大到1.92,同時通過反復校核,使杠桿比的值滿足行程和力的要求,當然杠桿比的變化也可以通過調整變速箱的選換擋臂尺寸來實現。

同樣的,對于選擋杠桿比i,也可以用同樣的方法確定,i=(a/c)×(d/e)=Fx1/Fx。

1.3 改進結果

1)換擋力由原來的45 N±5 N減少到了20 N±5 N。

2)選擋力由原來的25 N±5 N減少到了20 N±5 N。

3)換擋準確率明顯改善,發卡發澀現象減少,換擋品質明顯提升。

2 換擋操縱機構細節設計概論

對于換擋操縱機構來說,除了要滿足基本的選換擋功能外,我們還要求其滿足換擋品質的要求,換擋操縱機構的細節結構設計影響換擋系統的總體品質。換擋操縱機構除了上述提到的換擋桿形狀、杠桿比影響換擋行程分配和換擋力的大小外,另外兩個重要指標就是換擋操縱機構運動副的游隙和整體剛度對換擋準確性的影響。

2.1 換擋操縱機構游隙的設計要求

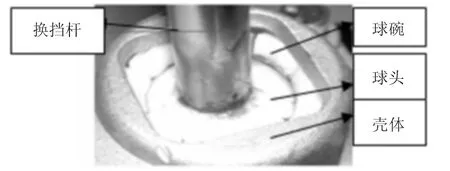

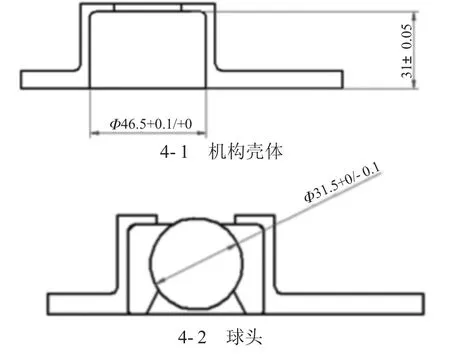

換擋操縱機構游隙主要體現在換擋桿球頭與球碗的配合間隙以及球碗與機構殼體的配合間隙,見圖3,間隙配合大的機構會覺得松垮,間隙配合小的機構會覺得操縱力重,因此合適的配合尺寸設定顯得尤為重要。

在圖4中,尺寸是虛擬的,便于理解而設置,從圖中我們可以看出,球碗和殼體的配合在上下方向,球碗公差設定為0/-0.1 mm,殼體公差設定為±0.05 mm;在橫向方向,球碗公差設定為0/-0.1 mm,殼體公差設定為0.1/0 mm。球頭和球碗相配合,球碗公差設定為0.1/0 mm,球頭公差設定為0/-0.1 mm。

同時,機構運動副的尺寸配合設定要滿足摩擦力的要求,前后方向摩擦力不大于3 N,左右方向摩擦力不大于12 N(帶回味位彈簧)

注:換擋手柄中部為測量點

圖3 換擋操縱機構游隙示意圖

圖4 機構運動副配合尺寸設定圖解(單位:mm)

2.2 換擋操縱機構剛度的設計要求

換擋操縱機構剛度的大小影響換擋的準確性和手感,其主要由換擋機構運動副的間隙(上文已提到設定方法)、換擋機構本體的剛性、底座安裝點的剛性決定。

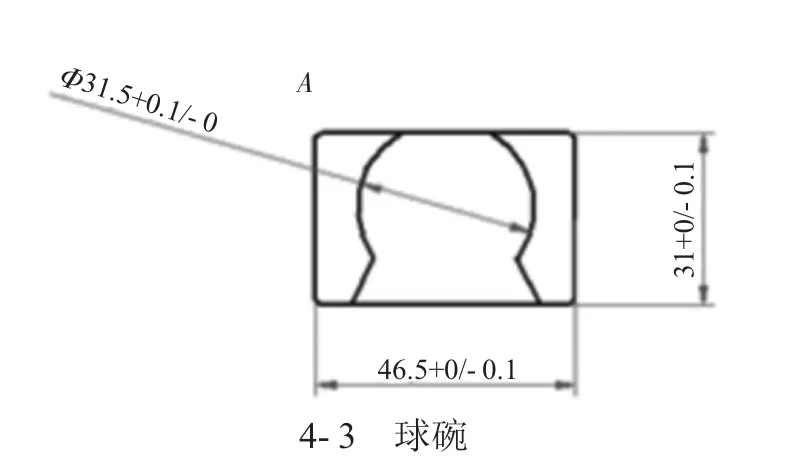

換擋操縱機構的測定和計算如下圖5所示。

圖5 剛度測量及計算圖

上面介紹了換擋操縱機構剛性的測定和計算方法,下面介紹如何滿足換擋機構剛性要求。

換擋機構運動副的設計見第2.1節。

換擋機構本體的設計:要求底座有足夠的支撐強度,底座四個安裝點距離盡可能的放大,對于最終本體的設計模型要就行CAE的強度分析校核;另外機構本體盡量設計成整體式的,減少增加底座或者支架造成的剛度不足。

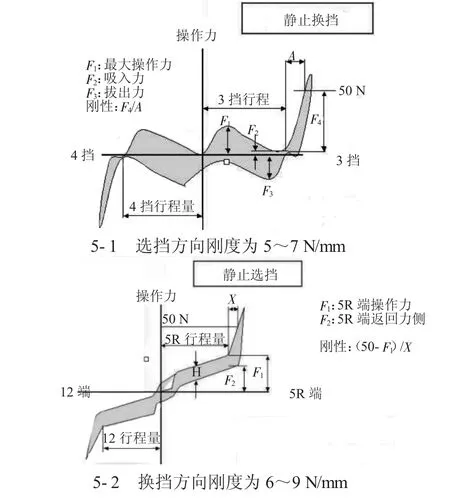

換擋底座安裝點的設計:換擋機構底座安裝點不僅要起到固定的作用,還要有隔絕車身震動傳動操縱機構本體的作用,因此其設計往往采用橡膠墊的結構,但是也造成換擋機構剛度不足的現象。下面對于安裝點結構的設計進行規定。

如圖6所示,襯套為金屬結構,下端直接與車身地板接觸,通過螺栓固定換擋機構與車身,橡膠墊在襯套與機構本體之間,起減震作用,其中尺寸A和橡膠墊的硬度設定與剛度有直接關系。

尺寸A一般設定為±0.75 mm以內;橡膠墊的硬度設定為75±5。

圖6 底座安裝點結構示意圖

3 軟軸拉線細節設計概論

推拉軟軸是由芯線總成和外管總成及其他附件組成(如圖7所示)。他的芯線是由多股鋼絲構成,是傳力構件,有的芯線外面還纏有一層鋼帶,以提高芯線的承載能力。芯線外面是工程塑料管,為芯線的運動起導向作用。再外層是由多股鋼絲纏繞而成的外管和起保護作用的外皮。

圖7 軟軸拉線結構圖

對于軟軸拉線的設計主要注意以下幾個方面:

1)芯線和襯套材料的匹配:磨擦系數的大小影響著軟軸的運動阻力和運動表面的磨損情況。芯線和襯套表面的粗糙度越低,運動時磨擦阻力就越小,效率就越高,駕駛員操縱就越輕便;軟軸總成中潤滑脂的性能直接影響軟軸的摩擦力和使用壽命,因此選擇合適的潤滑脂對軟軸的效率至關重要;

2)軟軸的摩擦力和間隙設定:摩擦力在4 N以下;游隙在3 mm以下(拉線一端固定,另外一端加載10 N的力)。

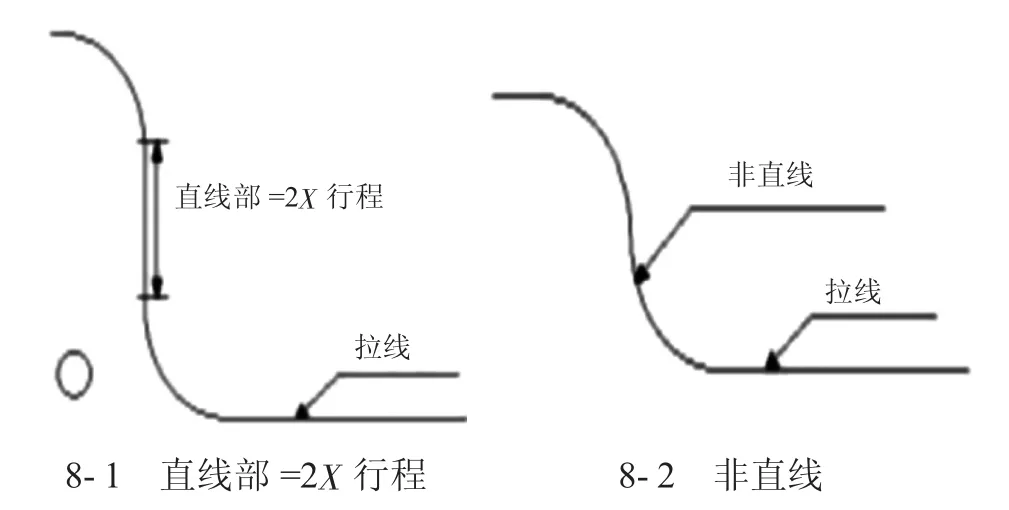

3)拉線S型布置時,兩斷彎曲之間的直線部分長度需保證在拉線2倍換擋行程以上,如圖8所示,若沒有此直線段,內部芯線來回彎曲,操縱力會大大加大。

圖8 拉線S型布置示意圖

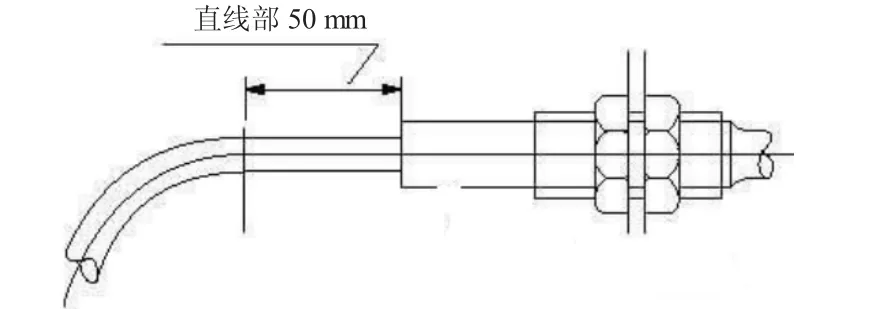

4)彎曲拉線時,拉線接頭部位開始至少50 mm的長度必須為直線段(見圖9),否則拉線阻力大大加大,壽命急劇降低。

圖9 彎曲拉線示意圖

5)需做好拉線的減震、防水密封措施。

4 換擋手柄位置人機工程設計

換擋手柄是駕駛員操縱換擋機構直接接觸的部件,換擋手柄在駕駛室的位置影響到駕駛員操縱的方便性,直接影響到換擋的舒適性,因此,換擋手柄最高點的設定至關重要,一般在車型設計開發之初就需將手柄最高點位置確定,然后再進行換擋操縱機構其他部件的設計。

換擋手柄人機點的確定規則如下:

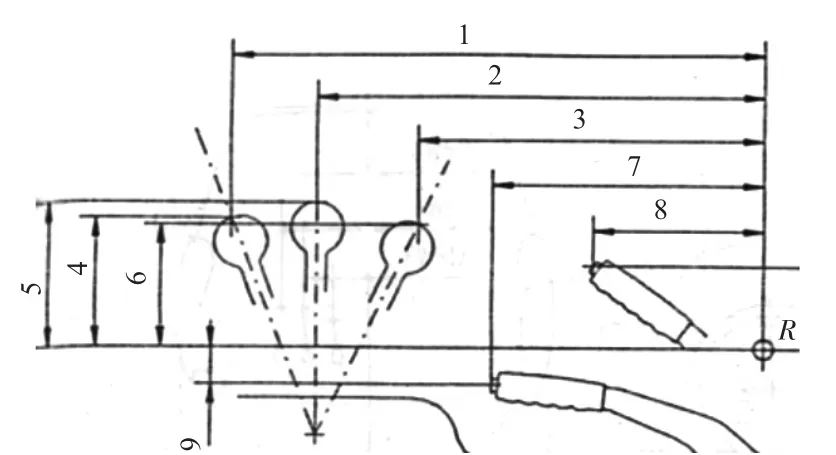

換擋手柄的位置要滿足人機工程的要求,一般只需規定2和5的尺寸即可。此尺寸都指的是與前R點的相對尺寸,如下圖10所示。

圖10 換擋手柄與整車R點關系圖

1)換擋手柄空擋位置與整車R點縱向距離2設定為380 mm±30 mm。

2)換擋手柄空擋位置與整車R點垂直方向距離5設定為210 mm±30 mm。