陳氏家族百年家訓(xùn):慈善是百年的教育

湛兮

在廈門集美區(qū)僑英街道樂安東里,綠樹掩映間的小巷幽深處矗立著一座古樸的宅院,它低調(diào)渺小,甚至連生活在這條小巷的人們,都很少注意到它的存在。宅院大廳里有一副楹聯(lián):“教子讀書無致臨時(shí)擱筆,治家勤儉勿使開口告人。”

宅院其貌不揚(yáng),楹聯(lián)簡單易懂,而陳嘉庚的故事就起源于這所宅院。

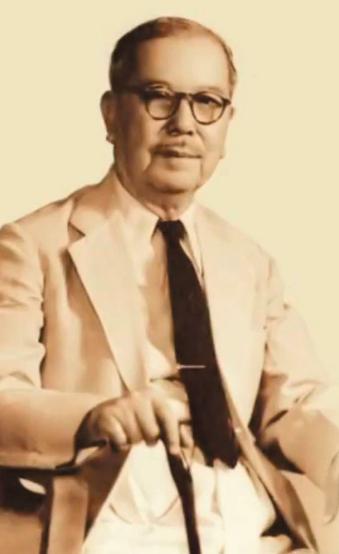

陳嘉庚是廈門大學(xué)、集美學(xué)村的“校主”(創(chuàng)始人),他還是著名的愛國華僑領(lǐng)袖、企業(yè)家、教育家、慈善家、社會(huì)活動(dòng)家。他一生節(jié)儉,把畢生財(cái)富用于自己認(rèn)為最有價(jià)值意義的公益事業(yè)上,而留給子孫后代的卻只有一句傳世教言:“該花的錢,千千萬萬都要花;不該花的錢,一分一厘也要省。”

至今,陳家后輩仍將此奉為重要家訓(xùn),恪守之、踐行之。

賺了錢,改變家鄉(xiāng)

陳家的節(jié)儉自律之風(fēng),慷慨公益之傳統(tǒng)并不是祖輩的心血來潮,而是有著深遠(yuǎn)的歷史淵源和文化底蘊(yùn)。

陳嘉庚在福建集美出生時(shí),父親陳紀(jì)柏在新加坡經(jīng)營米店和一家小廠,工作忙碌,母親孫秀妹獨(dú)自撫養(yǎng)陳嘉庚長大。母親是出身于書香門第的大家閨秀,“教子讀書”和“治家勤儉”是在娘家就接受到的家風(fēng)教育。

父親下南洋經(jīng)商后并不順利,往家寄的錢不多,家中生活拮據(jù)。母親督促陳嘉庚讀書識(shí)字之余,時(shí)常帶他下田下海勞作補(bǔ)貼家用。家里的困境,讓陳嘉庚從小就知道節(jié)儉。

9歲時(shí),陳嘉庚進(jìn)入私塾讀書。但因時(shí)代動(dòng)蕩,私塾教育制度不完善,經(jīng)常放假停課,老師教學(xué)態(tài)度也很松散,農(nóng)家孩子即使入學(xué)也會(huì)被家里叫回去干農(nóng)活。這種落后的教育文化給陳嘉庚留下了深刻印象。

長大一點(diǎn)后,民族英雄鄭成功等的愛國故事,讓愛國報(bào)國的心思在陳嘉庚心里扎了根。他產(chǎn)生了一個(gè)強(qiáng)烈的想法:“我要出外,賺了錢,回家鄉(xiāng)為父老們辦實(shí)事!”父親從新加坡回來和陳嘉庚談起今后的出路時(shí),陳嘉庚說:“中國歷來輕視商業(yè)。可如果沒有經(jīng)商的人,吃穿用從哪來呢?我愿意和您一起到新加坡去做買賣。”

1890年,陳嘉庚離開故鄉(xiāng)集美、離開慈母,只身前往南洋。彼時(shí),他剛滿16歲。心性樸實(shí)勤勞的陳嘉庚到了南洋,踏實(shí)跟著店里老伙計(jì)學(xué)習(xí),父親對(duì)他也是耳提面命,親傳經(jīng)商秘訣,很快陳嘉庚成了父親的左右手,在新加坡的事業(yè)有了風(fēng)生水起之勢(shì)。

在陳嘉庚看來,“個(gè)人少費(fèi)一文,即為吾家多儲(chǔ)一文,亦即為吾國多儲(chǔ)一文,積少成多,以之興學(xué)”。

1898年,母親病逝,陳嘉庚立即回鄉(xiāng)葬母。守孝結(jié)束再次回到新加坡,他卻看到企業(yè)負(fù)債累累,一片破敗的景象。他并不沉溺于沮喪,因?yàn)樗暮暝浮?jīng)商助國、改變家鄉(xiāng)還沒有實(shí)現(xiàn),他很快投身菠蘿罐頭、橡膠的生意當(dāng)中。

十幾年奮斗,終于,陳嘉庚將債務(wù)還清,還成了“百萬富翁”,于是他毅然投入辦教育的公益事業(yè)中。1913年,他在集美辦起了第一所小學(xué)。此后,幼兒園、男子小學(xué)、女子小學(xué)、中學(xué)、師范學(xué)校、圖書館、科學(xué)館、體育館等在集美如雨后春筍般出現(xiàn)。

1921年,陳嘉庚創(chuàng)辦了有名的廈門大學(xué)。昔日一個(gè)貧窮落后的漁村,成了我國東南沿海的文化圣地。????

不該花的錢,一分一厘也要省

童年、少年時(shí)的清貧日子讓陳嘉庚深知“勤儉節(jié)約”的可貴;而父親身上的“敢拼敢做”和經(jīng)商以來的坎坷之路,讓他謹(jǐn)記勤奮拼搏的重要性,兩者成了陳嘉庚未來幾十年的寶貴底蘊(yùn)。

陳嘉庚一生雖然富可敵國,但一直過著平民的生活。在《陳嘉庚傳》的序言中,有這么一段話:“人生的意義,關(guān)于美德,關(guān)于崇高,關(guān)于幸福,關(guān)于榮譽(yù),我們應(yīng)該怎么理解?莎士比亞說:‘生命短促,只有美德能將它留傳到遙遠(yuǎn)的后代。果戈里說:‘如果有一天,我能夠?qū)ξ覀兊墓怖嬗兴暙I(xiàn),我就會(huì)認(rèn)為自己是最幸福的人了。陳嘉庚說:‘我畢生以誠信勤儉辦教育公益,為社會(huì)服務(wù)”。

有人作過統(tǒng)計(jì),他一生所做的投資,“如果當(dāng)時(shí)購買黃金,估計(jì)相當(dāng)于現(xiàn)在一億美元。”但這位南洋巨富要求自己勤儉克己,用他自己的話說就是,“不該花的錢,一分一厘也要省。”陳嘉庚一生過著節(jié)儉樸素的生活,表現(xiàn)在各個(gè)方面。

據(jù)陳嘉庚身邊的工作人員回憶,陳先生“每日粗茶淡飯,愛吃地瓜稀飯,有時(shí)炒一點(diǎn)米粉,菜則是花生米、油條、豆豉、箭頭魚、芋頭等幾樣輪換,偶爾吃點(diǎn)蠔煎、蠔炸,逢年節(jié)或有重要的客人,也不過加上幾樣菜。”

即使是招待客人,陳先生也是“自奉甚儉”,據(jù)香港《大公報(bào)》原社長費(fèi)彝民回憶,我到北京開會(huì),“蒙陳老約往他家午飯,由黃長水、莊明理二兄陪往,席間僅米粉一盤,旁置花生、皮蛋等小菜四碟,主食則是番薯粥。據(jù)長水兄相告:老人一生就是以番薯粥為主食,四碟小菜是為招待客人而設(shè),已是額外享受了。

陳嘉庚先生衣著儉樸,從不穿戴名牌,在抗戰(zhàn)期間就穿用的一件黑色棉背心,直到1950年5月還在穿,“絮棉已處處露了出來,還舍不得丟掉。”

最典型的例子是他的小皮箱。原來,“陳嘉庚先生從新加坡帶回兩只舊皮箱,后來一只把手皮帶斷了,他結(jié)上麻繩代替,另一只箱的蓋皮裂了,還繼續(xù)用。”1955年10月,“陳嘉庚先生視察新疆,添置了一床黑貂皮被子和衣服,隨行人員代買了一只皮箱裝用。過后他得知買這只箱花了50元后,內(nèi)疚不該浪費(fèi),太貴了。

在他看來,“個(gè)人少費(fèi)一文,即為吾家多儲(chǔ)一文,亦即為吾國多儲(chǔ)一文,積少成多,以之興學(xué)”。

勤儉克己,慷慨公益家風(fēng)的傳承

1930年,世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā),橡膠的價(jià)格一落千丈,企業(yè)受到?jīng)_擊。為了維持廈門大學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),陳嘉庚賣掉了3個(gè)別墅,這就是著名的“毀家興學(xué)”。在陳嘉庚看來,慷慨助學(xué),就是該花的錢,其他地方不花錢也無所謂。

陳嘉庚捐資抗戰(zhàn)、助學(xué)建校時(shí)出手大方,但對(duì)子女卻十分吝嗇。他認(rèn)為:“父之愛子,實(shí)出天性,人誰不愛其子,唯別有道德之愛,非多遺金錢方謂之愛。且賢而多財(cái)則損其志,愚而多財(cái)則益其過,實(shí)乃害之,非愛之也。”

正是出于這種大愛的考慮,他對(duì)子孫要求十分嚴(yán)格,沒給過任何特殊的待遇,才養(yǎng)成了良好的家風(fēng)。

五子陳國慶從學(xué)校畢業(yè)后,進(jìn)入父親的工廠工作。陳嘉庚對(duì)陳國慶說,“從現(xiàn)在起,你應(yīng)當(dāng)自立了,不要依靠我,我有錢也好,沒錢也好,都不會(huì)留給你們。”于是陳國慶和普通工人無異,每天從早晨7點(diǎn)干到晚上10點(diǎn),三餐飯都排隊(duì)吃食堂。

一次,工廠里為支援抗戰(zhàn)組織募捐,每人捐3塊錢。陳國慶囊中羞澀,硬著頭皮去求父親幫忙,陳嘉庚卻說:“不行!幾塊錢對(duì)于我是小事,但我就是要從小事上培養(yǎng)你們的自立能力。”陳嘉庚就是要告訴兒子,普通工人能做到,陳嘉庚的兒子更應(yīng)該做到。

陳嘉庚的嚴(yán)苛要求和嚴(yán)以律己讓后代子女都遺傳了不少。

七子陳元濟(jì)保留了父親的節(jié)儉之風(fēng),用抽紙習(xí)慣性會(huì)抽了撕一半,放回去一半等下一次再用,后來這一舉動(dòng)被稱作為“半張紙”。

陳嘉庚的長子陳厥福家庭富裕,但生活簡單樸素。陳厥福的長子陳立人說:“我們上學(xué)時(shí),每學(xué)期期末或者年底,沒有用完的作業(yè)紙、作業(yè)本,父親就把余下的本子裁開,把干凈紙張收集起來重新釘成新本子,給我們使用。”除此之外,陳厥福家還有一個(gè)規(guī)矩,碗底的飯粒一定要吃完,一粒米都不能剩下。每次有孩子剩下飯粒,陳厥福都會(huì)苦口婆心地說:“農(nóng)戶種田是非常辛苦的,一粒米凝結(jié)許多汗水,不能浪費(fèi)。”

陳嘉庚精神,如今還在延續(xù)

1961年,陳嘉庚在臨終之時(shí),將300多萬元遺產(chǎn)全部捐出,作為集美學(xué)校的校產(chǎn),未曾留給自己的子孫后代。陳嘉庚一生富有且一生清貧,但其教育事業(yè)播下的“財(cái)富”讓后輩幾代甚至全國很多孩子受益無窮。

在陳家花錢最多的地方便是教育。值得一談的是,如今,雖然陳氏家族400余位后人散布在全球各地,但他們都在用自己的方式延續(xù)陳嘉庚留下的家風(fēng)精神—勤儉克己,慷慨助學(xué)。

2017年,陳嘉庚第七子陳元濟(jì)的兒子陳君寶,在做客一檔家風(fēng)節(jié)目時(shí)便講述了陳嘉庚精神給他們的巨大影響。從祖父陳嘉庚“勤儉克己,慷慨助學(xué)”的事跡,到父親生活細(xì)節(jié)的“半張紙”,陳君寶談及時(shí)都是津津樂道,祖父的那些事跡宛如傳奇般存在于他的記憶中。

幼年時(shí),陳君寶生活在新加坡,當(dāng)時(shí)聽父母、親戚講祖父投資建校的故事時(shí),他根本不解那是一種什么樣的舉動(dòng),直到他第一次回到集美時(shí),才領(lǐng)悟到蓋那么多學(xué)校、庇蔭了幾十代學(xué)子的祖父是這般偉大。一次,他遇到了一名廈門大學(xué)的畢業(yè)生,對(duì)方得知他是陳嘉庚之孫,激動(dòng)地和他握手,連說“我是廈大的”。陳君寶和這個(gè)人完全不認(rèn)識(shí),看到他如此為母校感到驕傲,再回顧祖父的事跡,他感動(dòng)萬分,更加自豪。

此后,祖父的精神便是他堅(jiān)守的財(cái)富。

陳君寶說,“爺爺?shù)腻X都用在造福社會(huì)、造福國家,他希望我們自己去奮斗,這也是我們家很重要的傳統(tǒng)。”所以在家風(fēng)節(jié)目現(xiàn)場,陳君寶說:“捐資助學(xué)的事,如今還在延續(xù)。”他們?cè)谛录悠掠袀€(gè)“陳嘉庚基金”,雖然公益事業(yè)沒有辦法做得像祖父那么大,但他們一定會(huì)拼盡全力做到最好。

節(jié)目的結(jié)尾,陳君寶在“時(shí)光瓶”中留下了給女兒的深情寄語,希望陳嘉庚精神能在陳家一代又一代流傳下去。

陳君寶給女兒的寄語

你的曾祖父陳嘉庚,一生為了社會(huì)為了國家做了很多事情。他的人生給我們這些后代留下了巨大的財(cái)富。這些財(cái)富是無形的,但給我們的行為打上了深深的烙印。

節(jié)儉是我們家里學(xué)習(xí)的第一個(gè)道理,這讓我們能夠更深刻理解財(cái)富這兩個(gè)字。

人要努力地為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富,也要懂得讓更多人享用這些財(cái)富。當(dāng)你的財(cái)富回歸到社會(huì),人生會(huì)變得更有意義。

隨著時(shí)間慢慢地過去,也許你會(huì)對(duì)曾祖父的印象越來越模糊;但你一定會(huì)從生活中,感受到他留下的勤儉作風(fēng)。我希望你能常常回到廈門、回到集美看看,你一定會(huì)像我一樣以他為傲。