基于信息熵的區域人海復合生態系統可持續發展分析

王玉梅, 王 嘯, 張 舒, 丁俊新

(魯東大學 資源與環境工程學院, 山東 煙臺 264025)

海洋自然生態系統在支持人類社會福利和經濟發展中發揮著至關重要的作用。據Costanza等[1]的研究,海洋自然生態系統每年為人類社會提供了大約49.7萬億美元的服務,約占全球生態系統服務的40%。目前,全球大約40%的人口居住在100 km以內的沿海地區,預計未來一段時間沿海地區的人口和經濟仍將保持快速增長[2]。在中國,沿海地區以13%的國土面積承載了40%多的人口,創造了60%以上的國民經濟生產總值[3]。但過度開發利用也使海洋自然環境系統不堪重負,面臨著水質下降、富營養化、生物多樣性減少、資源耗竭等諸多生態環境問題。人類活動導致的多重壓力使海洋自然環境系統的結構改變、功能退化、調節能力降低,威脅到當前和未來幾代人的持續服務能力[4],因此,沿海地區社會、經濟與環境的可持續性日益引人關注。

1948年,Shannon[5]創立信息論,提出了“信息熵”(Information Entropy)的概念,用來表征系統的無序和混亂程度,判斷系統的演化方向。信息熵基于概率和數理統計的方法能使多維度的信息被量化和綜合,因此在分析復雜系統和不確定性問題方面具有優勢[6-8]。將耗散結構理論與信息熵方法相結合判定城市生態系統的演化方向與可持續發展成果較豐富[6-9],但在海洋生態系統可持續發展研究中還較為鮮見。狄乾斌等[10]采用信息熵方法對國家層面的海洋生態系統可持續發展能力進行了判定,但未對各子系統之間的協調水平與綜合發展水平進行具體分析。隨著生產力的發展,人類與海洋的相互作用不斷增強,人類的社會經濟活動已成為影響海洋自然環境系統演變的重要因素,逐漸形成了“海洋社會經濟與自然環境”共同構成的復合生態系統,且各子系統之間的關系日益緊密與復雜。故此,本文將“人”由生態系統的外在因素轉化為內在因素,海洋生態系統是指人與海洋相互作用共同構成的“人—海”復合生態系統,各子系統之間內在的協調性和綜合發展水平體現了海洋生態系統可持續發展能力的本質特征。因此,本文以山東省為例,從“人—海”復合生態系統整體視角,采用耗散結構及信息熵的理論和方法,以綜合協調的觀點去探索海洋生態系統的演化方向及可持續發展能力,以期為推進沿海地區海洋生態文明建設,促進海洋生態系統健康發展提供一定的科學依據。

1 研究區概況

山東省是我國重要的沿海省份,包括青島、東營、煙臺、濰坊、威海、日照和濱州7個沿海城市。全省海岸線長3 345 km,海域面積約15.95萬km2,海洋資源豐富,海洋經濟發展潛力巨大。從1990年提出“海上山東”發展戰略以來,海洋經濟處于長期快速發展態勢。“十一五”期間,海洋生產總值年均增長24%,進入“十二五”之后才有所放緩。高強度的開發,使海洋資源承載壓力不斷增大[11],海洋環境污染嚴重,近岸海域生態系統健康受到嚴重威脅[12-13]。2011年,國務院正式批復了《山東半島藍色經濟區發展規劃》,人與自然和諧的藍色經濟區成為新的發展目標,從而使山東省海洋開發進入了一個新時期。在新時期內,如何判定海洋社會經濟與自然環境之間的和諧關系,明確海洋生態系統演化方向與可持續性顯得尤為必要和迫切。

2 研究方法與數據來源

2.1 海洋生態系統的耗散結構與熵變

生態系統是一個具有耗散結構和遠離平衡的非線性開放系統,是具有一系列分級層次的開放有序系統,因此,熵可作為測度生態系統有序度的一個狀態參量,熵值越高系統越無序,反之系統越有序[14]。海洋是一個開放的、復雜的、巨大的生態系統,在人類活動的強烈干擾下,海洋生態系統已成為由“海洋自然生態子系統”和“海洋社會經濟子系統”共同構成的開放的復合生態系統,其中,海洋自然生態系統是海洋社會經濟活動的基礎和載體,為海洋社會經濟系統的生存和發展提供必要的資源和環境服務需求;而“海洋社會經濟系統”中的“人”是整個海洋生態系統的主體,決定著從“海洋自然生態系統”獲取物質和能量的速度和數量,并通過政策制度、發展規劃和技術進步等主動約束人口與經濟的發展規模和速度,協調各子系統之間的關系。由此可見,海洋生態系統的諸要素和各子系統之間相互制約、相互聯系形成了復雜的遠離平衡態的非線性關系,而非諸要素簡單疊加的線性關系;各子系統之間通過物質流、能量流和信息流的交換,使系統在時空、功能上保持相對的穩定和有序;而系統內外因素的變化、耦合,可能使影響系統的微小因素被放大,從而觸發系統形成新的結構,推動系統的演變發展。所以,海洋生態系統符合耗散結構的特點,其變化過程可以用耗散結構系統熵變來表征[10]。

依據耗散結構系統的熵變公式,海洋生態系統的熵變可分為熵流和熵產生兩部分。海洋自然生態系統不斷的向海洋社會經濟系統輸入物質和能量,以維持其系統的穩定有序或結構升級;同時,海洋社會經濟系統發展過程中造成的資源環境壓力使自然生態系統向無序化發展;二者進行物質、能量、信息交換時產生的熵變,稱為熵流”,其值可正、可負或為零”[15-16]。熵流主要反映海洋自然生態系統的承載能力與來自社會經濟系統的發展壓力,可用來衡量海洋生態系統中社會、經濟和環境各子系統的綜合協調性。來自海洋社會經濟系統的大量污染輸出使海洋環境質量下降、生態系統健康狀況惡化,熵不斷增加,系統向無序化發展;同時,海洋社會經濟系統通過環保資金、技術和人力、物力的投入,生產技術的革新、加強管制等手段抑制自然生態系統的熵過快增長,消除短期或局部積累的過多的熵,最終避免自然生態系統走向崩潰;二者相互作用產生的熵變,稱為“熵產生”,由于“負熵”(生態環境保護建設等的投入)的輸入,其值可正、可負或為零”,從而呈現出違背熱力學第二定律的有序化發展[16]。熵產生主要反映了海洋自然生態系統的還原更新能力(即自我調節能力)和海洋社會經濟系統的環境管理與建設能力,可用來衡量海洋生態系統的活力。熵流和熵產生之和即為海洋生態系統的“總熵變”,可衡量系統的健康有序程度及系統演化方向。

2.2 海洋生態系統演化指標體系

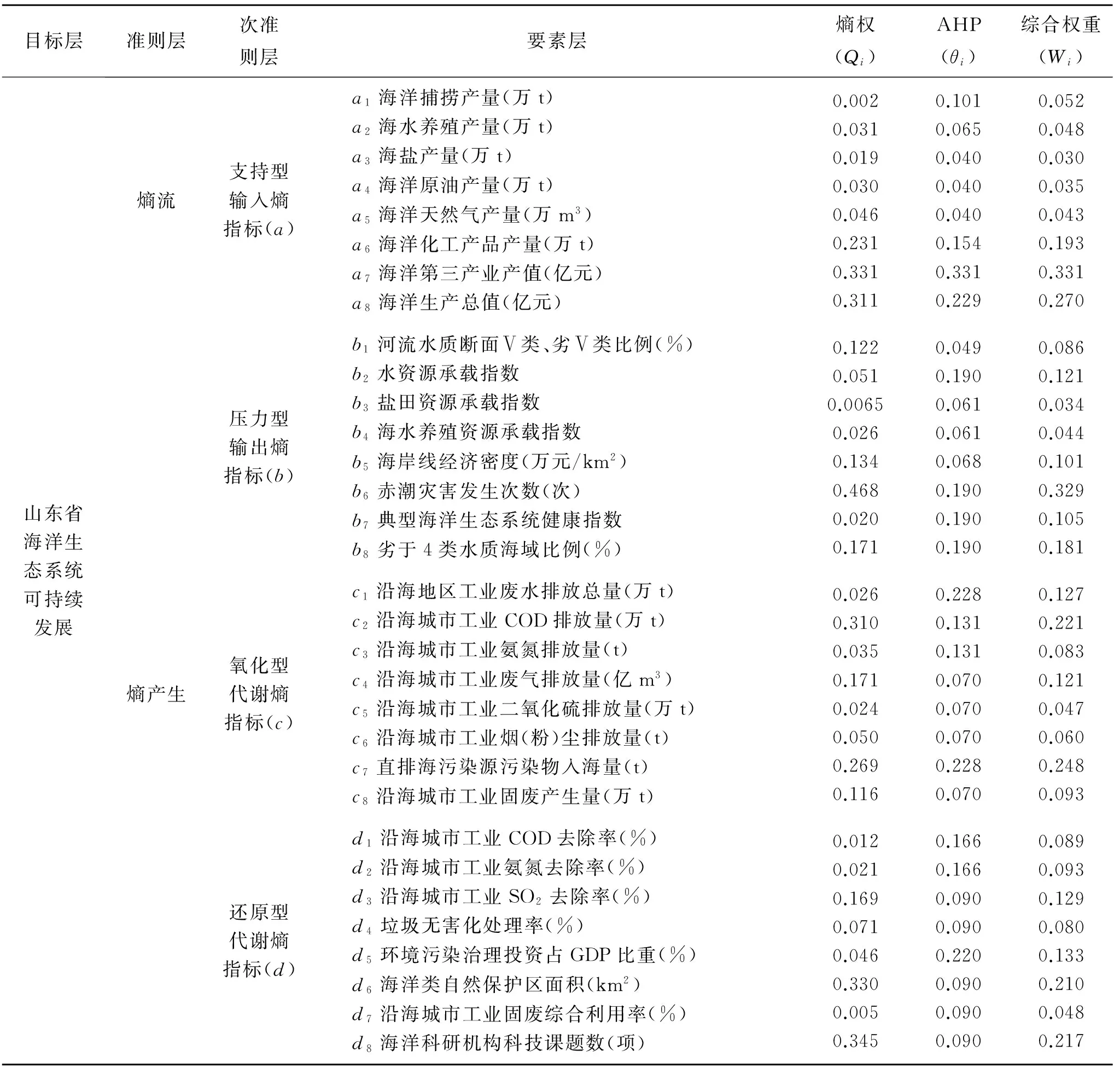

指標體系是評價內容的具體反映,因此每項指標的選取均應具有明確的理論與實際意義。本文首先根據耗散結構理論對熵的分類,確定2個準則層指標,即熵流和熵產生;其次,考慮“人—海”復合生態系統中各子系統之間的相互關系,借鑒“驅動力-壓力-狀態-影響-響應(DPSIR)”指標框架[17],并參考城市生態系統與海洋生態系統信息熵已有研究成果[6-8,10],確定4個次準則層指標:支持型輸入熵指標(a)、壓力型輸出熵指標(b)和氧化型代謝熵指標(c)、還原型代謝熵指標(d);遵循科學性、系統性、層次性、代表性和可操作性等指標選取原則,基于海洋生態系統的結構組成、功能過程和狀態特征,初步構建海洋生態系統演化分析的評價指標體系。每個次準則層由8個四級指標來表征,采用熵權法確定初選指標的客觀權重,因信息熵權近似為0的指標提供的有效信息極少,因此,對其進行剔除代換,最終篩選出32個具體指標(見表1)。

2.3 基于“信息熵”的海洋生態系統演化評估模型

式中:H為隨機變量X的信息熵;pi為X的概率分布,X的不確定性越大,H值越大。從系統的角度來說,一個系統的要素和結構組成越有序,信息熵就越低;反之,一個系統的要素和結構組成越混亂,信息熵就越高,因此,信息熵可作為系統有序度和穩定度的度量。

變量X的信息熵與其最大熵的比值稱為相對熵[5]。為了有效地比較不同系統的信息熵,可采用相對熵對信息熵進行標準化,相對熵的計算公式為:

式中:S為隨機變量X的相對熵,根據其定義,0≤S≤1。相對熵使熵值歸一化為標準范圍0~1,使不同系統的熵值易于比較;Hmax為隨機變量X的最大信息熵,Hmax=lnn。

根據Shannon對信息熵的定義,如果對于有n個評價指標,m個評價對象(本文指年份)的海洋生態系統進行評價,可獲得年份和指標兩類信息熵。

(1) 熵變模型 海洋生態系統的熵變采用年份信息熵計算,其時間序列的變化趨勢反映了系統的演化方向與有序性。4種類型熵,即支持型輸入熵ΔeS1,壓力型輸出熵ΔeS2,氧化型代謝熵ΔiS2和還原型代謝熵ΔiS1的計算公式為[18]:

(2) 熵權模型 海洋生態系統評價指標的客觀權重采用指標信息熵計算,指標信息熵Ei可表示為[19]:

在信息熵的基礎上,第i個評價指標的熵權可定義為:

式中:Qi為i指標的熵權(客觀權重),代表了一個指標提供的有用信息的多少,隨評價對象的取值不同而變化。

表1 山東省海洋生態系統演化指標體系及權重

注:水資源承載指數=供水總量/水資源總量;鹽田資源承載指數=鹽田生產面積/鹽田總面積;海水養殖資源承載指數=海水養殖面積/淺海灘涂海水可養殖面積。

2.4 “綜合賦權”的海洋生態系統可持續發展評價模型

海洋生態系統可持續發展能力評價采用“綜合賦權”的加權指數模型[8],計算公式為:

式中:G為海洋生態系統可持續發展能力綜合得分;Gf為4類信息熵指標的可持續發展得分;G的得分越高,表明海洋生態系統的可持續發展能力越強。

式中:Wi為i指標要素層的綜合權重;qij為i指標第j年的標準化值。

由于利用信息熵獲得的熵權并不代表指標在客觀實際意義上的重要性系數,而是僅反映了各指標在競爭上的激烈程度系數,因此,有必要另外考慮各指標的重要性權重,將主客觀權重相結合,主客觀權重的結合方法為[19]:

式中:Qi是熵權法確定的i指標要素層對次準則層的主觀權重;θi是AHP法確定的i指標要素層對次準則層的主觀權重。

G反映了海洋生態系統的相對優異性可持續發展能力,但體現不出海洋經濟與海洋生態環境之間的協調發展關系。因此,引入“協調發展度模型”來度量海洋經濟與生態環境之間的協調發展水平。協調發展度模型定義為[8-9,20]:

式中:D為協調發展度指數;Ga,Gb,Gc,Gd分別為4類信息熵指標的可持續發展得分;k為調節系數,k≥2,本文取k=8。

T為綜合發展度指數,是環境與經濟效益(或發展水平)的綜合評價指數,它反映環境與經濟的整體效益或水平。模型定義為:

式中:ωf為熵權法確定的次準則層指標的偏重系數;ωfi為熵權法確定的要素層指標對目標層的權重,∑ωf=1。

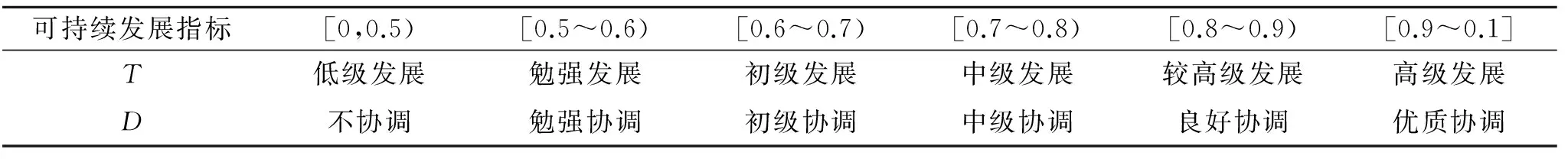

綜合發展度T與協調發展度D的等級劃分標準見表2[20]。

表2 海洋環境與經濟的“綜合發展度”、“協調發展度”分級判定標準

2.5 數據來源與處理

依據指標數據的準確性、科學性、連續性和可獲得性等原則,本研究中的支持型輸入熵指標、壓力型輸出熵指標(河流水質斷面Ⅴ類、劣Ⅴ類比例除外)及氧化型代謝熵指標和還原型代謝熵指標中的海洋生態環境與科技指標原始數據主要來源于《中國海洋統計年鑒》(2007—2014)和《山東省海洋環境狀況公報》(2006—2013年),其他指標原始數據主要來源于《山東統計年鑒》(2007—2014)和《山東省環境狀況公報》(2006—2013年)。

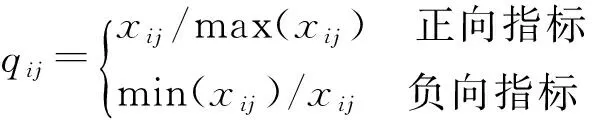

在海洋生態系統熵變演化分析中,因熵變分析模型為矢量模型,因此將所有指標數據作為正向指標進行標準化處理。在海洋生態系統可持續發展能力分析中,根據各指標對海洋生態系統可持續發展能力的作用屬性,將支持型輸入熵指標和還原型代謝熵指標定義為正向指標;壓力型輸出熵指標和氧化型代謝熵指標定義為負向指標[7]。正負指標的標準化方法如下:

式中:qij為i指標各年份的標準化值;xij為i指標各年份的原始數據。

3 結果與分析

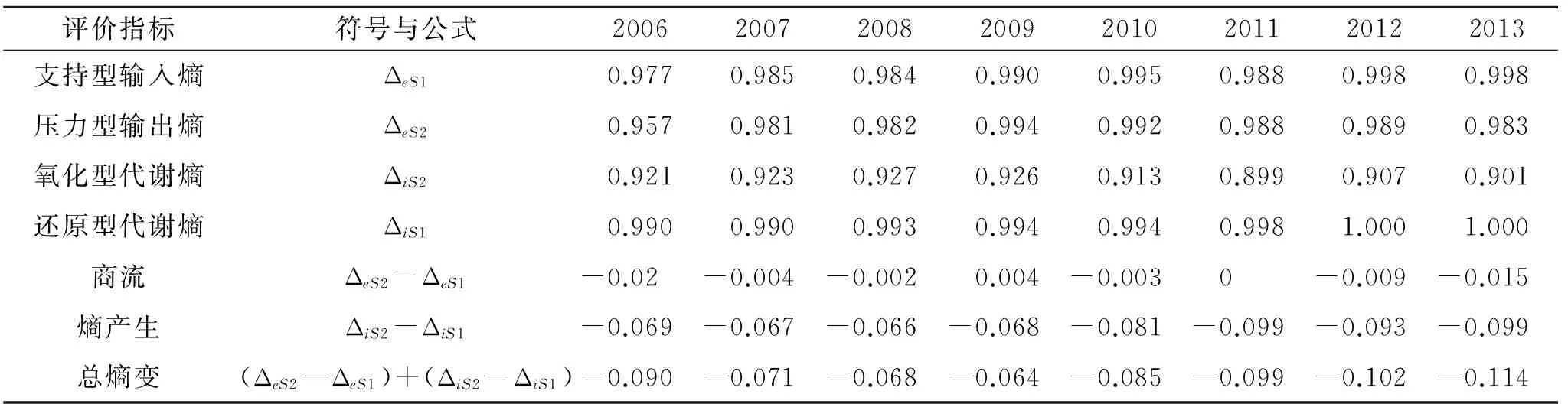

3.1 山東省海洋生態系統演化的熵變時序分析

(1) 支持型輸入熵(ΔeS1) 山東省海洋生態系統支持型輸入熵在研究期間內呈波動上升并逐漸放緩的趨勢(表3)。其波動因素主要是由海洋化工產品產量在2008年和2011年出現大幅下滑造成的;放緩因素主要是由海洋捕撈產量、海鹽產量和海洋天然氣產量大體在2011年之后逐漸下降引起的,與此同時,海洋生產總值和第三產業產值依然表現出了快速增長勢頭。這表明山東省海洋經濟在快速增長的同時,一些海洋資源的輸出量并未同步上升,而是表現出了一定的脫鉤趨勢。總體來看,短時間內山東省海洋自然生態系統的資源承載壓力依然會緩慢上升,但隨著海洋經濟結構調整的成效逐步顯現,增加速率趨向減弱。

(2) 壓力型輸出熵(ΔeS2) 研究期內壓力型輸出熵呈現“先上升后下降”的變化趨勢。以2009年為拐點,2009年之前逐年上升,2009年之后波動下降,表明海洋自然生態系統承受的總體壓力在2009年之后出現降低趨勢。

(3) 氧化型代謝熵(ΔiS2) 氧化型代謝熵在研究期內呈現“先上升后下降,再略微反彈”的變化過程。2006—2008年,ΔiS2逐年上升;2009—2011年,ΔiS2快速下降,之后兩年略有反彈。總體上,ΔiS2呈波動下降趨勢,反映了沿海城市工業三廢排放總量不斷下降的良好態勢。

(4) 還原型代謝熵(ΔiS1)研究期內,還原型代謝熵的變幅較小,表現出以2010年為節點階段上升的趨勢,且2013年ΔiS1已接近最大值。這主要得益于環保投資的逐年增加及三廢治理率的不斷提升。反映出了“十一五”以來山東省海洋生態保護建設和點源污染治理力度的不斷加強。資金、技術、海洋科技人才等不同形式負熵流的持續輸入,推動系統向著有序方向發展。

(5) 熵流、熵產生和總熵變 熵流在研究期內呈波動變化趨勢,但變化幅度不大,反映出山東省海洋自然生態系統與社會經濟系統之間的協調性尚不穩定,但2011年之后,生態系統的整體運行狀態呈優化趨勢;熵產生以2008年為拐點,呈現出先微弱上升后波動下降的變化趨勢,反映出2008年后山東省海洋生態系統的內部活力逐漸增強,系統的結構和功能逐步改善,自我調控能力不斷增強;山東省海洋生態系統總熵變均為負值,并以2009年為拐點,呈現出先升后降的變化趨勢,反映出研究期內海洋生態系統內部負反饋機制占優勢,系統處于有序發展狀態,且2009年之后系統的健康、穩定性逐漸增強。

表3 基于信息熵的山東省海洋生態系統熵值與熵變

3.2 山東省海洋生態系統可持續發展能力分析

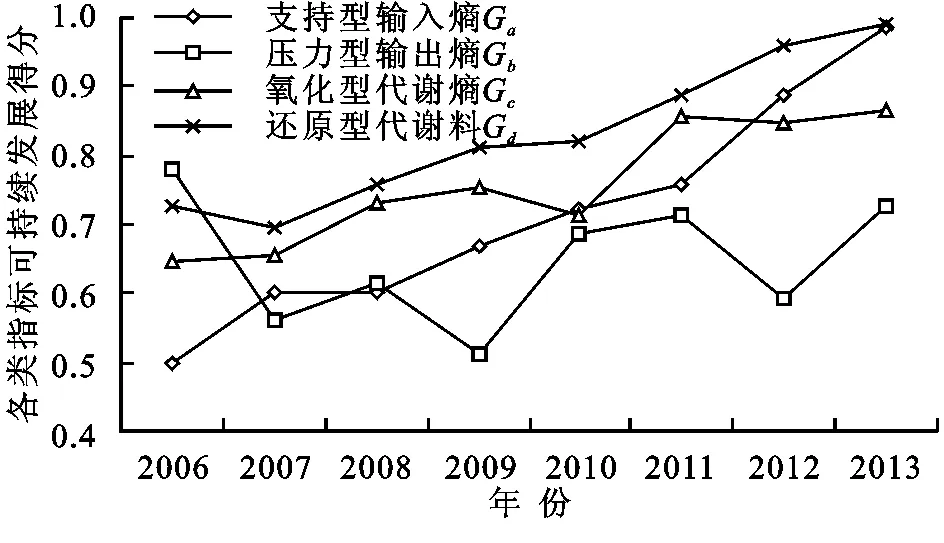

3.2.1海洋生態系統可持續發展能力得分山東省海洋生態系統支持型輸入熵指標可持續發展得分Ga在研究期內呈快速上升趨勢(圖1),一方面反映出山東省海洋自然生態系統對社會經濟系統發展的資源供給能力依然有一定的上升空間;另一面也反映出海洋社會經濟系統的資源加工能力與產品生產能力快速上升;總體來看,海洋生態系統的價值產出能力呈持續增長趨勢。壓力型輸出熵指標可持續發展得分Gb在研究期內總體上低于其他指標,且呈震蕩變化趨勢,但已表現出輕微的上升勢頭,說明人類社會經濟活動給海洋自然生態系統帶來的資源環境壓力依然較大,但未出現惡化趨勢。氧化型代謝熵指標可持續發展得分Gc在研究期內呈波浪式上升趨勢,說明沿海城市點源污染治理能力不斷提高,工業污染物排放總量逐漸減少。還原型代謝熵指標可持續發展得分Gd總體呈逐年上升趨勢,反映出海洋社會經濟系統的綜合環境管理能力不斷提升,物質循環代謝功能穩定增強。

圖1山東省海洋生態系統演化指標可持續發展得分變化趨勢

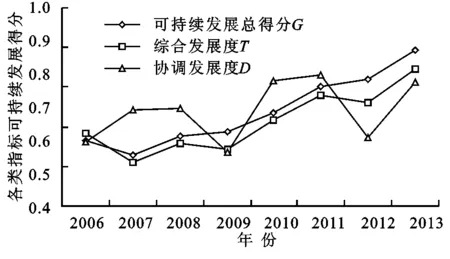

山東省海洋生態系統可持續發展總得分(G)2007年之后呈逐年上升趨勢(圖2),這主要得益于海洋社會經濟系統的價值產出能力不斷增強,海洋科技研發及環保資金投入逐年增加,系統的還原代謝能力增強,從而使海洋生態系統不斷向健康穩定方向發展,系統的可持續發展水平不斷提高。

3.2.2海洋生態系統發展度分析由圖2可知,山東省海洋生態系統“綜合發展度T”2007年之后總體上呈逐年增長趨勢,這與可持續發展總得分G的變化趨勢基本一致;從具體分值來看,2006-2009年,0.6 ≤T<0.7,處于初級發展狀態;2010-2012年,0.7 ≤T<0.8,處于中級發展狀態;2013年,0.8≤T<0.9,處于較高級發展狀態,表明山東省海洋生態系統的整體綜合發展水平不斷提升,已進入較高級發展狀態。

圖2山東省海洋生態系統可持續發展綜合指數得分變化趨勢

山東省海洋生態系統“協調發展度D”呈震蕩上升趨勢,2006—2008年協調發展等級在“初級—中級協調發展類”之間、2009—2013年協調發展等級在“初級—良好協調發展類”之間波動變化,2007—2008年、2010—2011年表現為經濟發展滯后型,2012—2013表現為環境滯后型,說明海洋社會經濟系統與自然生態系統之間的協調關系尚不穩定,易受國內外經濟發展形勢及國內經濟發展政策與環保政策的影響,但總體協調發展能力處于波動上升時期。

從各類可持續發展指標的得分可以看出,壓力型輸出熵指標的得分最低,且不穩定,是影響海洋生態系統協調發展能力與整體可持續發展能力的關鍵因素。所以在海洋社會經濟系統發展的同時給海洋自然生態系統減壓是提高系統活力、維持系統有序穩定發展的重要途徑。這就需要在繼續加強點源污染控制,提高工業環境效率的同時,從源頭加強農業污染及海水養殖污染等面源污染的控制力度,實施海陸聯防,減輕海洋生態環境壓力;另一方面,繼續加強海洋科技支持力度,不斷提高海洋資源的利用效率,同時拓展海洋資源的開發利用潛力,從而提高自身的資源稟賦,以減輕海洋的資源承載壓力。

4 結 論

(1) 山東省海洋生態系統的熵變分析表明,系統的熵流呈波動變化,2011年之后,系統的整體運行狀態呈優化趨勢;熵產生與總熵變的變化趨勢大體一致,分別以2008年和2009年為拐點,先升后降,且研究期內均為負值。說明海洋生態系統內部負反饋機制始終占優勢,系統處于有序發展狀態,且2008年世界經濟危機之后系統的內部活力呈上升趨勢,系統的健康、穩定性逐漸增強。

(2) 研究期內,山東省海洋生態系統的綜合可持續發展能力呈不斷上升趨勢,具體表現為海洋自然生態系統的資源承載能力依然有上升空間,而社會經濟系統的價值產出能力及綜合環境管理能力不斷提升,物質循環代謝功能穩定增強;但人類社會經濟活動給海洋自然生態系統帶來的資源環境壓力依然較大,已成為阻礙海洋生態系統可持續發展能力提升的關鍵因素。

(3) 海洋生態系統發展度分析表明,研究期內山東省海洋生態系統的整體綜合發展水平不斷提升,已進入較高級發展狀態;而海洋社會經濟系統與自然生態系統之間的協調關系尚不穩定,易受國內外經濟發展形勢及國內經濟發展政策與環保政策的影響,但總體協調發展能力處于波動上升時期。

本文明確了采用相對熵的方法對信息熵進行標準化處理,保證了研究結論的科學性和合理性。此外,受海洋相關數據獲取、模型參數選擇等的制約,該研究在指標體系構建、海域空間差異研究等方面還存在進一步完善的地方。

參考文獻:

[1]Costanza R, Groot R D, Sutton P, et al. Changes in the global value of ecosystem services[J]. Global Environmental Change, 2014,26:152-158.

[2]Martin C L, Momtaz S, Gaston T, et al. A systematic quantitative review of coastal and marine cultural ecosystem services: Current status and future research[J]. Marine Policy, 2016,74:25-32.

[3]唐啟升.加強多重壓力脅迫下近海生態適應性對策研究[N].科學時報,2011-02-15.

[4]Groot R D, Brander L, Ploeg S V, et al. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units[J]. Ecosystem Services, 2012,1(1):50-61.

[5]Shannon C E. A mathematical theory of communication [J]. Bell System Technical Journal, 1948,27(4):379-423.

[6]Zhang Y, Yang Z, Li W. Analyses of urban ecosystem based on information entropy [J]. Ecological Modelling, 2006,197:1-12.

[7]林珍銘,夏斌.熵視角下的廣州城市生態系統可持續發展能力分析[J].地理學報,2013,68(1):45-57.

[8]王龍,徐剛,劉敏.基于信息熵和GM(1,1)的上海市城市生態系統演化分析與灰色預測[J].環境科學學報,2016,36(6):2262-2271.

[9]吳宜進,廖樂,袁緒英.基于信息熵的武漢市城市生態系統演化分析研究[J].長江流域資源與環境,2013,22(1):21-26.

[10]狄乾斌,韓雨汐.熵視角下的中國海洋生態系統可持續發展能力分析[J].地理科學,2014,34(6):664-671.

[11]劉佳,萬榮,陳曉文.山東省藍色經濟區海洋資源承載力測評[J].海洋環境科學,2013,32(4):619-624.

[12]牛德強.山東省海洋經濟可持續發展協調機制研究[J].中國海洋大學學報:社會科學版,2015(1):44-49.

[13]李虎,宋秀賢,俞志明,等.山東半島近岸海域生態系統健康綜合評價[J].海洋科學,2014,38(10):40-45.

[14]馬世駿主編.現代生態學透視[M].北京:科學出版社,1990:263-264.

[15]Weber B H, Depew D J, Smith J D. Entropy, information, and evolution: new perspectives on physical and biological evolution [J]. Quarterly Review of Biology, 1988,12(4):389-391.

[16]張妍,楊志峰,何孟常,等.基于信息熵的城市生態系統演化分析[J].環境科學學報,2005,25(8):1127-1134.

[17]Martins J H, Camanho A S, Gaspar M B. A review of the application of driving forces-Pressure-State-Impact-Response framework to fisheries management [J]. Ocean & Coastal Management, 2012,69(5):273-281.

[18]Wang X, Su J, Shan S, et al. Urban ecological regulation based on information entropy at the town scale: A case study on Tongzhou district, Beijing City[J]. Procedia Environmental Sciences, 2012,13:1155-1164.

[19]張繼國, Vijay P Singh.信息熵—理論與應用[M].北京:中國水利水電出版社,2012:21-26.

[20]廖重斌.環境與經濟協調發展的定量評判及其分類體系:以珠江三角洲城市群為例[J].熱帶地理,1999,19(2):171-177.

——山東省濟寧市老年大學之歌