某礦山廢水調節庫有效庫容及處理規模方案比較

李金鶴

(中國瑞林工程技術有限公司)

某礦山屬于坑采銅礦山,已分期開采多年,目前屬于二期開采階段,且開采至-460 m標高,三期將延伸開采至-680 m標高。礦體分為南、北兩個礦帶,其中南礦帶屬銅矽卡巖型,含硫低,北礦帶屬銅黃鐵礦型,含硫高。該礦山北礦帶井下排水、廢石場降雨徑流形成的廢水均為含重金屬離子酸性廢水,而南礦帶井下排水為含有重金屬離子中性廢水。

為了更加合理的確定該礦山三期廢水調節庫有效庫容及處理規模,通過對不同方案的投資估算、運行成本以及其他優缺點綜合比較,為項目設計提供依據。

1 廢水來源及現有廢水處理站設置情況

礦山廢水主要來自北礦帶井下排水、南礦帶井下排水以及廢石場降雨徑流。礦山現有廢水處理站3座,其中北礦帶廢水處理站2座,其處理規模分別為3 200 m3/d和5 000 m3/d;南礦帶廢水處理站1座,處理規模為10 000 m3/d,廢水處理工藝均為高密度泥漿法[1]。礦山廢水來源分布及現有廢水處理站設置情況見圖1。

圖1 礦山廢水來源分布及現有廢水處理站布置圖

2 廢水調節庫有效庫容及處理站規模方案

根據類似礦山工程設計經驗,以及該礦山目前南、北礦帶井下實際排水量變化規律和采礦專業提供的三期井下排水量,礦山廢水調節庫有效庫容及處理規模有兩個方案:方案1是將南、北礦帶井下排水和廢石場降雨徑流按水質分別收集至各自較大庫容的廢水調節庫中進行調節,同時建1座適中規模的廢水處理站;方案2是僅將廢石場降雨徑流收集至1座較小庫容的廢水調節庫中進行調節,同時再分別建1座滿足南、北礦帶井下最大排水量的廢水處理站。

2.1 方案1

2.1.1北礦帶及廢石場廢水調節庫有效庫容和處理規模

將北礦帶井下酸性廢水與廢石場降雨徑流形成的酸性廢水統一收集至廢水調節庫中調節,除去調節庫自身的蒸發損失以及一部分酸性廢水直接回至選礦使用外,其余均處理達標排放。

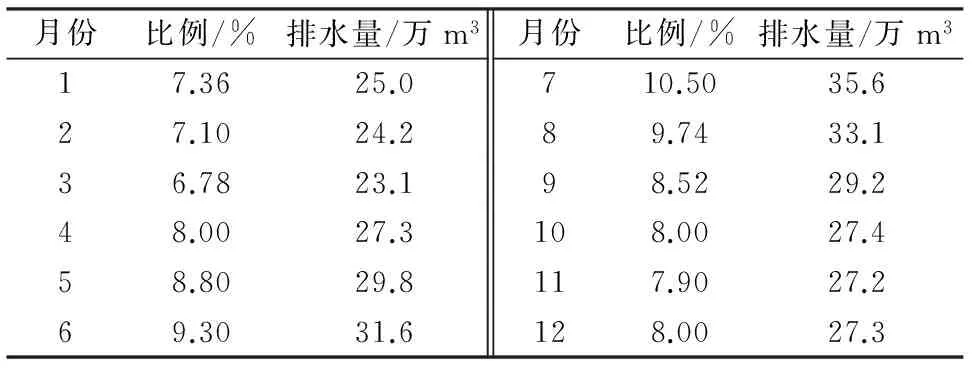

(1)北礦帶井下排水量估算。根據采礦專業條件,北礦帶井下正常日排水量為9 333 m3,年排水量為340.6萬m3。參照該礦山2012—2017年北礦帶井下逐月排水量比例,估算出三期井下逐月排水量見表1。

表1 北礦帶三期井下逐月排水量估算表

注:比例合計100%,排水量合計340.6萬m3。

(2)廢石場廢水量計算參數。廢石場總匯水面積0.415 km2,降雨強度為20 a一遇,徑流系數取0.7。

(3)廢水調節庫的計算參數。廢水調節庫匯水面積0.039 km2,降雨強度為20 a一遇,徑流系數取1.0。

(4)其他計算參數。根據《江西省水文手冊》[2]可知,礦山多年平均降雨量為1 410.2 mm,多年平均蒸發量為1 097.5 mm。20 a一遇降雨頻率下,變差系數Cv=0.21,偏態系數CS=0.74,模比系數KP=1.37。經計算,20 a一遇年降雨量1 931.31 mm,年蒸發量800.94 mm。

(5)廢水調節庫有效庫容計算。經計算,廢水調節庫有效庫容為21萬m3,具體見表2。

表2 北礦帶及廢石場廢水調節庫有效庫容計算表

注:①廢水處理規模為8 200m3/d;②廢水直接回用至選廠水量為4 034 m3/d;③廢石場匯水面積包括二期、三期廢石場自身投影部分,其周邊的雨水應采取雨污分流措施進行分離。

(6)廢水處理規模。從表2可知,北礦帶及廢石場所需的廢水處理規模為8 200 m3/d。北礦帶現有廢水處理站規模總計是8 200 m3/d。因此,可利用現有北礦帶廢水處理站,不需要擴建。

2.1.2南礦帶廢水調節庫有效庫容和處理規模

將南礦帶井下排水單獨收集至另外一座廢水調節庫中調節,除去調節庫自身的蒸發損失外,其余均處理達標排放。

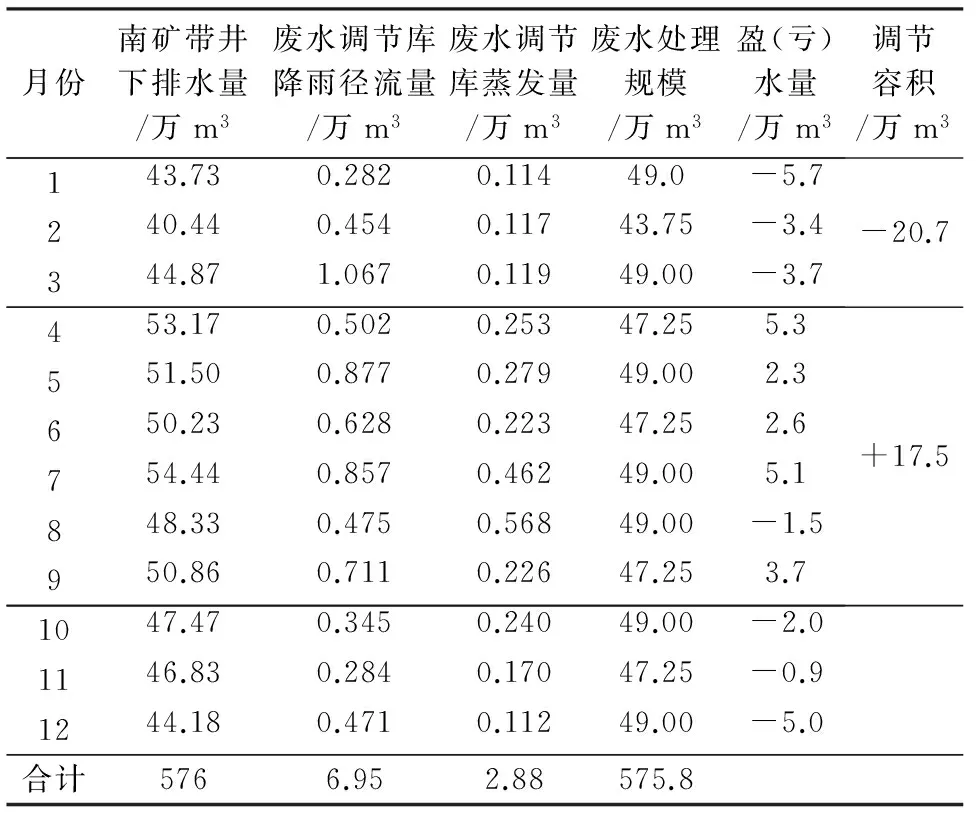

(1)南礦帶井下排水量估算。根據采礦專業條件,南礦帶正常排水量為15 582 m3/d,年排水量為568.7萬m3。參照該礦山2012—2017年南礦帶井下逐月排水量比例,估算出三期井下逐月排水量見表3。

(2)廢水調節庫的計算參數。廢水調節庫匯水

表3 南礦帶三期井下逐月排水量估算表

注:比例合計100%,排水量合計568.7萬m3。

面積為0.036 km2,降雨強度為20 a一遇,徑流系數取1.0。

(3)其他計算參數。與北礦帶其他計算參數相同。

(4)廢水調節庫有效庫容計算。經計算廢水調節庫有效庫容為17.5萬m3,具體見表4。

表4 廢水調節庫有效庫容計算表

注:廢水處理總規模17 500 m3/d。

(5)廢水處理規模及工藝流程。由表4可知,所需廢水處理總規模17 500 m3/d。南礦帶現有廢水處理站規模為10 000 m3/d,因此,需另外擴建1座7 500 m3/d廢水處理站,其位置擬設置在南礦帶現有廢水處理站旁,廢水處理工藝仍沿用礦山現有的高密度泥漿法。

2.1.3方案1需新增的工程內容

該方案中,北礦帶井下排水及廢石場降雨徑流所需有效庫容為21萬m3,扣除現有廢水調節庫3.5萬m3,即需新增有效庫容17.5萬m3的廢水調節庫,北礦帶廢水處理站不需要擴建。南礦帶井下排水所需新增廢水調節庫有效庫容為17.5萬m3,且南礦帶廢水處理總規模需擴大至17 500 m3/d,扣除現有南礦帶10 000 m3/d處理能力,還需擴建1座7 500 m3/d廢水處理站。該方案需新增的廢水調節庫及處理站布置見圖2。

2.2 方案2

由于廢石場降雨徑流與降雨量直接相關,因此,在雨、旱季其產生的廢水量變化極大,需將其收集至廢水調節庫中進行調節。而南、北礦帶井下排水量變化相對較小,可分別直接排至南、北礦帶廢水處理站進行處理達標排放。

2.2.1廢石場廢水調節庫有效庫容和處理(回用)規模

計算方法與方案1相同,經計算,廢石場所需廢水調節庫有效調節庫容為8.8萬m3,扣除現有廢水調節庫有效庫容3.5萬m3,即需新增有效庫容5.3萬m3的廢水調節庫,廢水可直接全部回至選礦使用。

圖2 方案1布置圖

2.2.2北礦帶廢水調節池和處理規模

根據采礦專業條件,北礦帶三期井下正常排水量為9 333 m3/d,最大排水量為20 384 m3/d。另外,根據類似礦山設計經驗,廢水調節池有效容積按8 h排水量計,廢水處理規模按最大排水量確定,即北礦帶廢水處理總規模為18 120 m3/d。而北礦帶現有廢水處理規模為8 200 m3/d,因此,需擴建一座9 920 m3/d廢水處理站和3 000 m3的廢水調節池。廢水處理工藝仍沿用礦山現有的高密度泥漿法。

2.2.3南礦帶廢水調節池和處理規模

根據采礦專業條件,南礦帶三期井下正常排水量15 582 m3/d,最大排水量26 981 m3/d。

根據類似礦山設計經驗,廢水調節池有效容積按8 h排水量計,廢水處理規模按最大排水量確定,即南礦帶廢水處理總規模為26 981m3/d。而南礦帶現有廢水處理規模為10 000 m3/d,因此,需擴建1座16 981 m3/d廢水處理站和5 000 m3的廢水調節池,廢水處理工藝仍沿用礦山現有的高密度泥漿法。

2.2.4方案2需新增的工程內容

該方案中,廢石場降雨徑流所需有效庫容為8.8萬m3,扣除現有廢水調節庫3.5萬m3,即需新增有效庫容5.3萬m3,廢水全部回用至選礦使用。北礦帶廢水處理站需擴建1座3 000 m3廢水調節池+9 920 m3/d廢水處理站。南礦帶廢水處理站需擴建1座5 000 m3廢水調節池+16 981 m3/d廢水處理站。該方案中需新增的廢水調節庫(池)及處理站布置見圖3。

圖3 方案2布置圖

3 方案比較

以上兩個方案,從投資估算、運行成本及其優缺點進行比較,結果見表5。

由表5可知,雖然方案1征地面積較大,但該方案投資少,運行成本低。同時,考慮到礦山將來井下排水量和廢石場清污分流效果等不確定性、以及極端天氣變化帶來的降雨量暴增等因素,方案1抗環保風險更好。因此,設計推薦方案1。

4 結 語

某礦山三期廢水調節庫有效庫容和處理規模通過兩個方案的比較,確定該礦山設置1座較大庫容的廢水調節庫和1座適中規模的廢水處理站更加合理。因此,對于已開采多年的坑采礦山,不能簡單參照類似礦山經驗,而應充分分析并依據現有井下排水變化規律來估算將來井下排水量,對合理確定廢水調節庫有效庫容和處理規模有著非常重要的意義。

[1]李緒忠.CECS92:2016重金屬污水處理設計標準[S].北京:中國計劃出版社,2016.

[2]江西省水文總站.江西省水文手冊(正、附本)[M].江西:江西省水利電力廳水文氣象局出版社,1973.

表5 方案1與方案2比較匯總