藝訊

張大千藝術展

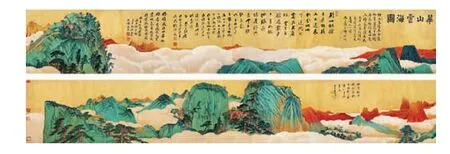

張大千是20世紀中國畫壇的藝術巨匠,是在國內外都具有典型性與影響力的藝術大師。展覽分為“集古得新”“臨摹敦煌”“大風堂收藏”“大千師友”“大千用印”五個單元,展品共100余件套,系統全面地展示了張大千一生的藝術歷程。其中既有張大千的代表作《龍泉寺檢書圖》《華山云海圖》《臨摹晚唐勞度叉斗圣變圖軸》等精品佳作,也展出了其收藏的陳洪綬 《右軍籠鵝圖》、石濤《長安雪霽圖》等重要古代繪畫珍品。本次展覽由中國國家博物館聯合四川博物院、榮寶齋共同舉辦。展覽于2018年1月16日至3月4日在中國國家博物館舉辦。

繹新籀古 光氣垂虹—嚴復書法特展

本次展覽重點展出了嚴復臨帖、信札、批注、對聯、題贈、譯著等珍貴文物百余件,為觀眾呈現了嚴復先生鮮為人知的書法造詣。展覽通過梳理其藝術成就,以文物為載體弘揚和探索嚴復先生留下的寶貴精神財富,傳承中華民族優秀的傳統文化。展覽于2017年12月28日至2018年1月28日在故宮博物院舉辦。

妙合神離—董其昌書畫特展

此次首度以董其昌書畫藝術為題的大型特展,精選并展出董其昌代表性的書畫作品及其重要鑒藏品共約63件(組),分成董其昌的“書畫創作”與“書畫收藏”兩大單元,以體現董其昌追求的藝術目標—“妙在能合,神在能離”。為清楚呈現董其昌藝術發展的脈絡,以數量豐富的紀年展件為主軸,盡可能依時間順序安排書畫作品,使觀者能對其生平與藝術發展有更深入的了解。展期分兩檔,第一檔期為2018年1月9日至2月17日,第二檔期為2月18日至3月29日,地點在臺北“故宮博物院”舉辦。

寸草春暉—胡抗美 呂金光書法藝術精品展

此次展覽的近百幅作品是胡抗美、呂金光近期的新作,是一次探索性的試驗。他們都致力于碑帖的融合,但對藝術的思考、生命的體驗略有不同,這種差異必然反映在藝術語言的表達上。當他們在展廳中用兩種不同的語言詮釋書法藝術之時,又會有什么樣的思維碰撞產生,與此同時又將對在展廳的觀眾喚起什么樣的情感體驗,這也是此次展覽所關注與期待的。展覽于2018年1月20日至28日在四川成都榮寶齋展廳舉辦。

回鄉—忻東旺的藝術人生

本次展覽通過忻東旺80幅油畫、36幅水彩素描、30件輔助展品以及其早期的炕圍子和玻璃畫,共同搭建了一處了解與懷念忻東旺的藝術空間。展覽由人間故土、時代肖像和意象表達三部分構成,這三個板塊代表著他藝術歷程的三個時期。通過對生活的近距離體驗與感受,對人的真切觀察與理解,通過不停頓的寫生與探索,忻東旺向我們展現了一個豐富的人性世界,也通過手中的畫筆真切地反映出了中國城市化進程中的一個側面。展覽于2018年1月20日至3月11日在山西博物院舉辦。

文心在茲—古今硯文化特展

硯,其物雖小,卻承載、記錄、傳承著歷代文人之文心文脈。此次展覽由韓天衡策展,上海韓天衡文化藝術基金會、上海韓天衡美術館主辦,搜羅古今中外歷代佳硯二百余方,淺窺文人雅閣之一隅,遙想其清居生活之境況。展覽于2018年1月7日至3月30日在上海韓天衡美術館舉辦。

煮字迎春—吳悅石書法作品展

由北京杏壇美術館主辦的“煮字迎春—吳悅石書法作品展”于2018年1月28日下午15:30在北京杏壇美術館正式開幕。展覽當天并邀請吳悅石舉辦了杏壇公益講堂,講述中國書畫藝術。明代的徐上瀛在他的《溪山琴況》中說:“大音希聲,古調難復,不以性情中和相遇,而以為是技也,期愈久而愈失其傳矣。”這是徐氏就古琴的一段精辟的表述。在此,我們也可以將其比況當下的書法,“若以為是技也,期愈久而愈失其傳矣”。所幸的是,我們在吳悅石“清幽淡遠”的書法風尚中,又看到了這種“久失其傳”的“大音”與“古調”。展覽持續至2月8日。

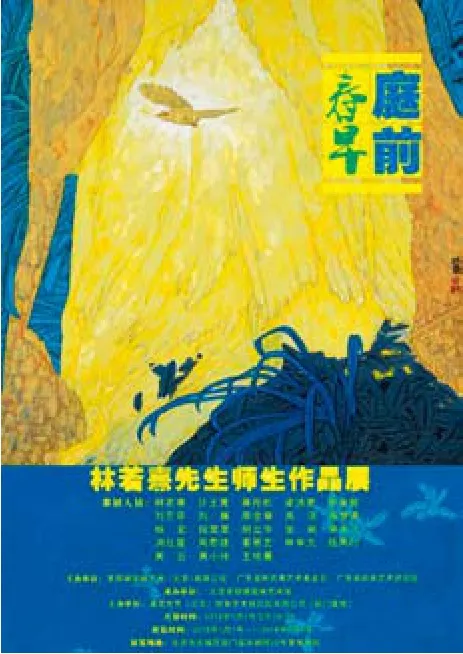

庭前春早—林若熹教授師生作品展

本次展覽共展出包括林若熹教授和23位在讀碩、博士研究生在內的作品50余件,是林老師“授人以漁”式的教學理念下呈現的部分成果,表現形式多樣,涵蓋了工筆、寫意、沒骨與白描。他們以新時代的藝術表現形式,給觀眾們帶來了全新的視覺盛宴。展覽于2018年1月1日至3月1日在北京壹號畫院舉辦。

《弘濟》系列書法作品展

“弘濟”二字,意謂廣為救助、寬宏大度,取自唐太宗《圣教序》。唐人曾以王羲之書集字而成《圣教序》經典之作,成為當時及后代書人必學之范本。白砥此展共35幅作品,內容只此一個,“弘濟”二字為大字書,余句為小字旁白,35幅創作形式無一雷同。展覽于2018年1月16日至21日在上海斯覺藝術館舉辦。

“金聲玉振”—雍氏一門2018迎春書法展

一元復始,萬象更新,2018年已悄悄來到我們身邊。1月21日下午,“金聲玉振”—雍氏一門2018迎春書法展在位于西湖邊的曲院風荷湖畔影社開幕。“雍氏一門”是中國美術學院中國畫與書法藝術學院博導韓天雍教授及他的弟子—由博士后、博士、高訪學者和碩士研究生組成的學術團體。本次展覽由中國美術學院古文字書法創作研究中心、浙江省甲骨文學會主辦,浙江振特電氣集團承辦,共展出韓天雍教授與他的弟子36件書法作品。“雍氏一門”用他們獨特的書法藝術為杭州市民送上新年祝福。展覽持續至1月30日。

泰山學院“當代視覺史高等研究院”舉辦學術講座與工作坊

2018年1月16日上午,泰山學院“當代視覺史高等研究院”在學校國際交流中心學術報告廳隆重舉辦學術講座,分別由西澳大利亞大學藝術學院戴倫·約更森教授和四川美術學院張強教授做了關于視覺史視域之中的身體、行為、圖像與蹤跡的兩場學術報告,學術講座由美術學院院長、“當代視覺史高等研究院”執行院長劉鋼教授主持,來自各地的專家、學者及歷史學院、美術學院師生約300余人參加此次活動。

這次學術講座和學術交流是泰山學院“當代視覺史高等研究院”成立以來舉辦的第一次重要的學術活動,這為以后不斷展開的系列學術活動拉開了帷幕。以張強特聘教授為院長的“當代視覺史高等研究院”是在藝術史國際化與多元化辯證重構背景下成立的。視覺史時代意味著當代藝術已經超越了區域文化的特別性、古典藝術的審美性以及現代藝術的個體性,走向了對于視覺經驗背后的思想性結構追問,透視當代藝術的結構轉型,藝術跨越文化基礎上的深度融合。研究院的成立預示著我們泰山學院的藝術研究逐漸具有國際性、當代性、地方性、前沿性、超越性。

China與世界—海上絲綢之路沉船與貿易瓷器展

本次展覽將展出11艘沉船的逾300件瓷器,通過不同時期的貿易瓷器,講述中國陶瓷與世界的聯系。展品來自國內22家文博單位,如廣東省博物館、南京博物院、故宮博物院、湖南省博物館、北京藝術博物館、中國國家博物館、上海市歷史博物館、太倉博物館等。

展品包括長沙窯青花椰棗紋模印貼花執壺,這件瓷器在唐代時期隨阿拉伯“黑石號”商船從揚州港前往伊拉克,因船只途中觸礁沉沒,直到1998年才被打撈出水。此外,展覽還將展出以一件出土于揚州市三元路的鞏縣窯白釉綠彩龍紋葵口盞。展覽于2018年1月19日至4月8日在寧波博物館舉辦。