可控源音頻大地電磁法在金屬礦產勘查中的應用

王向麗,李 治

(吉林省勘查地球物理研究院,吉林 長春 130000)

隨著礦產資源的不斷開發,許多礦山已面臨資源告急,淺地表礦產資源已被發現和利用。為了延長礦山服務年限,勘察方向由淺地表轉為地下深部或礦區外圍,而地下深部的勘探工作則以物探方法為主,化探和傳統意義的地質填圖等方法作用不大。因此,為了滿足生產需要,對地球物理方法提出了更高的要求[1]。可控源音頻大地電磁法具勘探深度大,抗干擾能力強的特征,能夠滿足金屬礦山向深部勘探的要求。

1 CSAMT法

1.1 CSAMT法原理

可控源音頻大地電磁法是由Myron Goldstein(1975)提出的,簡稱CSAMT法,是在麥克斯韋方程組和電磁波傳播理論的基礎上建立起來的,主要體現了電場、視電阻率與磁場之間的關系,并借助于電磁波的趨膚效應理論總結出了電磁波的頻率與其傳播深度之間的內在聯系。

因此,可以通過變換發射頻率進而達到探測深度的目的。

可控源音頻大地電磁法可以采用人工場源,彌補了大地電磁法信號微弱和隨機性的缺陷,并且采用了音頻段頻率,故將此類方法稱為可控源音頻大地電磁法(CSAMT法)。

1.2 采集數據方式

一般情況下,使用可控源音頻大地電磁法進行金屬礦產的勘探時,采用1個發射源,在礦區勘探線上采用1組與供電電場平行的接收電極接收電信號,并且由1個與電場正交的磁探頭接收磁信號[2]。

2 CSAMT法在金屬礦產勘查中的應用

2.1 勘探線測線布設

對于金屬礦產而言,礦體形態不規則,層狀礦體、似層狀、透鏡狀、囊狀、近橢圓狀礦體均可見到,因此,為了能夠控制住礦體的變化形態,一般按照測線垂直于已知地層、巖漿巖或構造等走向的原則,同時需要考慮礦區所在地形復雜程度,輸電線路等的干擾因素。一般布置測線條數根據實際工作要求而定,每一條測線上具有一定數量的測點,通常等間距分布,點距距離也根據勘查礦種、地形復雜程度、工作精度要求等有變化,一般礦區間距為20m,測點的編號按自西向東的原則進行。

2.2 數據處理

可控源音頻大地電磁法在野外獲取的第一手信息為數據形式,因此,為了達到可以直接利用的圖件形式的成果目的,必須進行野外實測數據信息的編輯加工及數據與數據之間的轉換流程。可控源音頻大地電磁法的數據處理步驟一般包括近場數據處理、地形校正和靜態校正等三部分。在進行數據處理時,摒棄那些噪聲大或在采集過程中出現錯誤的實測數據,或者根據校對后的結果刪除具有明顯異常的數據信息。在完成數據處理、地形校正和靜態校正等的基礎上,借助相應的數據處理程序將處理后的成果數據轉化為可以直接編輯的數字化圖件或可供反演應用的數據文件。對于校正無誤的各類數據根據實際目的進行加工編輯,一般將轉換后的數據以不同的表達形式生成電阻率數據和阻抗相位數據,再根據新生成的電阻率數據和阻抗相位數據生成可直接編輯的電阻率擬斷面和阻抗相位擬斷面圖件。在生成可直接編輯的各類解譯圖件之后,結合工作區實際的地質概況進行圖件的剖析與解譯推斷工作,提出異常源產生的原因,為下一步地質找礦勘查提供方向。

2.3 異常體推斷及解譯

在完成上述電阻率擬斷面和阻抗相位擬斷面圖件的繪制工作之后,就要進行圖件的推斷與解譯工作,主要是判斷地殼深處地質體的變化規律,為了較準確的判斷異常體所隱含的實際地質問題,則需要充分收集區域地質資料,便于減少不必要的多解性。為充分反映礦山深部變化特征,需按照測線順序進行逐條解譯,對比相鄰兩條測線之間的異同。下文以某一金屬礦山的其中一條測線進行分析說明推斷解譯流程。

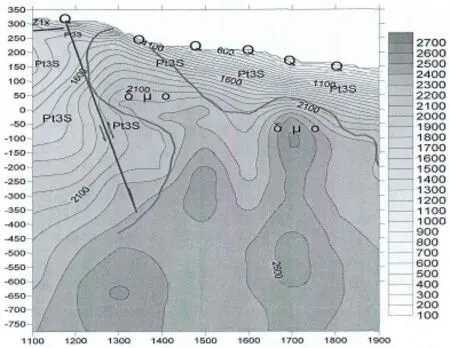

圖1 某金屬礦區視電阻率斷面圖

該條測線長為920m,測線總體方位為310°,測線中的點距為20m;接受偶極為40m,發射偶極為1000m;最大供電電流為6.5A,最小供電電流為4.2A。從電阻率斷面圖(圖1)可以看出,在點好1180附近,地面標高從300m到-400m之間的視電阻率等值線發生了突變,顯示出同步扭曲的特征,結合區域地質資料判斷,該變化可能是由區域性的逆斷層引起的。在1220~1340、1460~1620以及1900~1980之間視電阻率極為紊亂,且視電阻率等值線極為密集,剖面圖上則表現為多個獨立的橢圓狀,為高阻異常區域,可以推斷解譯為在相應的海拔深度可能存在著高阻巖體。在1200~1700的深部存在同一異常體,在1600以西呈現出高阻平臥狀、在1600以東其產狀突變近直立。根據礦區礦石特征,1200~1700之間的深部異常為礦山勘查的目標層。

一般情況下,金屬礦體賦存的有利部位為高阻異常與低阻異常的過渡區域。

3 結語

在開展礦山深部找礦勘查時,化探的效果不太明顯,因此常用物探具有測深的優勢為鉆孔的布設等提供依據,反過來,深部鉆孔的地質情況驗證了物探方法的實效性,是總結某一具體的地球物理勘查方法對某一類型礦產勘查是否有實用性的最好的證據。

[1]林金波.可控源音頻大地電磁法在浙江某銅多金屬礦的應用研究[D].太原理工大學碩士學位論文,2011.

[2]文孝貴.可控源音頻大地電磁法勘探在西石門鐵礦的應用[J].金屬礦山,2011,(1):102-103.