終極防具

牙套的歷史

1890年,英國倫敦的牙醫(yī)沃爾夫·克勞澤在將改進(jìn)的牙套,首先使用在了拳擊運(yùn)動(dòng)員身上。而牙套真正大范圍用于體育領(lǐng)域,還是從1970年開始。當(dāng)時(shí)的加拿大兒科牙醫(yī)沃德將牙套再次改進(jìn)后,用在了兒童冰球比賽中,以防止兒童口腔由于撞擊的意外受傷。

但追溯NBA的牙套歷史并不簡單,因?yàn)樗幌袷巧眢w表面所使用的護(hù)具那樣吸引人關(guān)注,那些防御軀干的裝備大多都有證可查,一些新護(hù)具出現(xiàn)則更能讓人銘記。比如第一個(gè)使用發(fā)帶的應(yīng)該是威爾特·張伯倫,而第一個(gè)“面具男”,非湯姆賈諾維奇莫屬。

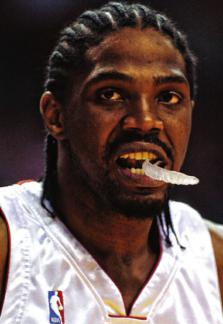

所以“牙套第一人”就太難鑒定了,資料沒有記載過不說,早期的照片和影像資料中更難查到。畢竟當(dāng)過去的運(yùn)動(dòng)員在口中戴上一副并不起眼的牙套時(shí),沒人會(huì)在意或是再給他拍張?zhí)貙憽5?jīng)過翻查,還是能夠找到一些端倪。早在1996-97賽季,查爾斯·巴克利曾佩戴過牙套,在他把黑色的牙套不停地吐進(jìn)吐出時(shí),那原本就窮兇極惡的臉龐又增加了幾分恐怖的色彩。不過在那10年前,有影像資料記載,凱爾特人隊(duì)的斯科特·韋德曼曾在比賽中做出了摘下牙套的動(dòng)作,這或許是能追溯的最早的有圖可查的資料了。而在文字記述的歷史中,牙套可以追溯得更遠(yuǎn)。1983年的一份報(bào)紙中記載道,摩西·馬龍是NBA少數(shù)戴牙套的球員之一。這說明在沃德醫(yī)生將牙套用在打冰球的孩子們身上之后,NBA也開始了效仿。而同樣是一份報(bào)紙記載,1958年的凱爾特人隊(duì)名人堂球員弗蘭克·拉姆齊,“將要戴上塑料制成的牙具來保護(hù)牙齒。”當(dāng)然,那副牙套也一定只是簡易的改裝版,因?yàn)槟菚r(shí)離牙套在體育賽場普及還有近20年的時(shí)間呢。

牙套的原始作用

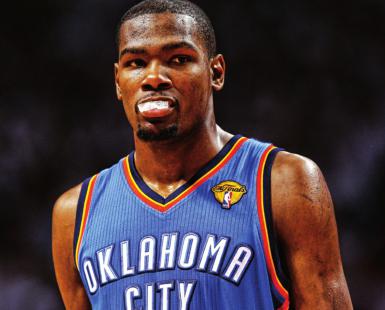

隨著NBA比賽對(duì)抗程度的提高,牙套開始在新世紀(jì)成為了球員身上不可缺少的重要護(hù)具,它擔(dān)負(fù)著保護(hù)球員口腔的重要責(zé)任。不過,牙套并不是一個(gè)每個(gè)球員都愛用的東西,聯(lián)盟中還是有很多球員對(duì)此極為反感。在他們看來,帶上牙套打比賽,會(huì)讓他們分神,感到不適應(yīng)。科比就是其中的代表人。2009年3月2日,在湖人對(duì)陣太陽的比賽中,科比在第三節(jié)被巴爾博薩一肘打中嘴部,導(dǎo)致一顆門牙被打歪。起初的矯正階段科比都要戴著夾板,只有比賽時(shí)才會(huì)取下來。但對(duì)于一個(gè)已經(jīng)松動(dòng)的牙齒,戴上牙套絕對(duì)是有百利而無一害的保護(hù)措施,但科比卻對(duì)戴牙套很抵觸。不僅在當(dāng)時(shí),科比至今也從不戴牙套進(jìn)行比賽,他認(rèn)為那種感覺就像上賽季他戴著面具會(huì)影響比賽一樣。

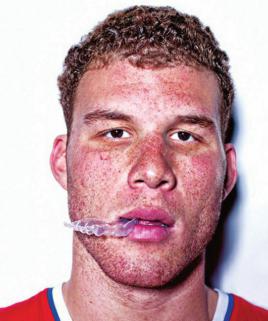

牙套雖然會(huì)讓球員在比賽中感到不適,但它的作用毫無疑問是重要的。最直接的保護(hù),就是在激烈的對(duì)抗中,當(dāng)對(duì)手不小心問候自己的嘴巴時(shí),它幾乎可以完全避免口腔破裂甚至門牙被撞飛的危險(xiǎn)。這個(gè)好處讓牙套尤其適用于兩類球員,一類是內(nèi)線球員,另一類是喜歡突破的外線球員。對(duì)此,卡爾·蘭德里絕對(duì)最有發(fā)言權(quán)。當(dāng)年還在火箭效力時(shí),蘭德里在2009年與諾維茨基的一次碰撞中不幸遭遇了對(duì)方的“鐵肘”,當(dāng)場導(dǎo)致三顆門牙脫落,甚至還有兩顆直接嵌在了諾維茨基的手臂上。雖然火箭贏下了那場比賽,但蘭德里卻付出了較為慘痛的代價(jià)。如果當(dāng)時(shí)有牙套保護(hù)的話,或許蘭德里的三顆門牙就可以保住了。

另外,牙套還有另一個(gè)比較直接的作用,就是可以緩解由于撞擊而產(chǎn)生的從下肢往上傳遞的震動(dòng),從而保護(hù)大腦。在拳擊比賽中,牙套的此項(xiàng)功能就變得尤為重要,它可以在你遭受巨大沖擊時(shí),減輕顱腦受到的震蕩。這是很容易被忽略的一點(diǎn),很多球場上的輕微腦震蕩,都可能在佩戴牙套的前提下避免。在這里要多句嘴,在我們國家,無論是CBA聯(lián)賽,還是民間籃球場,都很少有人佩戴牙套。事實(shí)上,這是有很大安全隱患的。因?yàn)槟悴恢滥囊淮瓮黄坪团鲎矔?huì)造成你的門牙脫落,甚至是腦部受到?jīng)_擊。而在美國,青少年的籃球比賽是要求佩戴牙套的,目的就是為了保護(hù)成長發(fā)育的孩子們的身體。如果你是一個(gè)對(duì)籃球無法自拔的愛好者的話,那么最好在你今后的球場生涯中,佩戴一副牙套。

出乎意料的妙用

除了兩個(gè)最直接的作用之外,美國專家還在最近研究出了牙套的隱藏作用——那些嚼著牙套的動(dòng)作能幫助球員們自我減壓,緩解緊張的情緒。美國南卡羅來納州立大學(xué)的研究人員通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),佩戴牙套可以減少人體血液中由于劇烈運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的皮質(zhì)醇水平。如果詞語太專業(yè)的話,那么通俗來說就是,牙套真的能幫助球員們舒緩心情,并讓他們的身體狀況更快地恢復(fù)。尤其是那些每天要進(jìn)行大運(yùn)動(dòng)量訓(xùn)練和高強(qiáng)度比賽的NBA球員,牙套的功效會(huì)更加明顯。

簡單解釋一下,皮質(zhì)醇是人們在運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的代謝激素,如果它在體內(nèi)的含量過多的話會(huì)阻礙人體的自我恢復(fù),讓人們覺得肌肉更酸,更加疲勞。最初研究人員并不知道影響皮質(zhì)醇水平的真正原因,也完全沒有將牙套納入研究范圍。但該校的運(yùn)動(dòng)科學(xué)研究課主任韋斯利·達(dá)吉恩堅(jiān)持認(rèn)為:導(dǎo)致荷爾蒙變化的很可能是人體某些關(guān)鍵位置的移動(dòng),不一定就是激素使然,因此才讓牙套進(jìn)入了研究人員的視線。

2011年 第19期作者/徐鑫徐鑫是《扣籃》編輯部中非常有才的一個(gè)人,他能和大家一起打籃球、踢足球,能陪領(lǐng)導(dǎo)打羽毛球,也能和老孫、梁宇三國殺,還能和段超、萌萌侃“死神”,在臺(tái)球桌上也能蹂躪“屁哥”。