翻轉模式效果實證研究

熊衛衛 李富英

摘要: 將翻轉模式與同一課程的三個各具特色的模塊相結合,分別采用了翻轉模式、傳統方式、混合模式。根據每位學生三個模塊的成績作為因變量,利用SPSS的多配對樣本非參數檢驗方法對翻轉模式效果進行了分析、評價,為高校在翻轉模式的效果評價提供了一種新的探索方法。

Abstract: The flipped mode is combined with three distinctive modules of the same course. The flipped mode, traditional mode, and the mixed mode are used respectively. According to the results of each student's three modules as the dependent variable, the multi-paired sample non-parametric test method of SPSS was used to analyze and evaluate the effect of flipped mode, which provided a new exploration method for the effect evaluation of colleges and universities in the flipped mode.

關鍵詞: 多配對樣本非參數檢驗;社會科學統計軟件包;MOOC;翻轉模式

Key words: multi-paired sample non-parametric test;social science statistical package;MOOC;flipped mode

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2018)12-0248-02

1 背景

伴隨著互聯網技術的迅速發展,“互聯網+”極大促進了學習方法的創新。許多高校嘗試利用MOOC來改革與整合傳統教法,進行了教學MOOC化的探索與嘗試,并提出了很多新的方法與視角,比如“基于翻轉課堂的混合式”模式[1]、基于移動互聯網的翻轉課堂模式設計方案[2]、“互聯網+”時代下翻轉課堂的模式[3];也有對翻轉課堂模式對教師、學生產生影響[4]進行研究,也有從合作精神和創新意識等的培養[5]角度來談翻轉課堂。近來對于基于互聯網的翻轉課堂的量化研究也出現了不同量化方法的研究[6]。但局限于翻轉課堂的產生、發展、定義以及模式的設計等,針對于當前互聯網+背景下翻轉課堂效果的數量化實證研究工作開展較少。

多配對樣本的非參數檢驗是用來比較多個配對總體分布是否相同的非參數檢驗方法。這種檢驗方法對總體分布沒有要求,但樣本必須是配對的。因此,這一方法很適合對于同本批學生的課程三個迥異模塊的成績進行評價,以檢驗三個模塊成績的差異性。因此,利用這一檢驗統計分析方法來分析驗證C語言高級程序設計的與模塊相對應的多種方法的效果是一種不錯的嘗試。

2 研究方法與對象

2.1 對象與實驗設計

研究對象是選修C語言程序設計課程的吉林農業科技學院2016級部分學生的三個子模塊的成績。

我們采用了本年度開設C語言程序設計課程的成績來比較不同方法與模式對于效果的影響。本課程包括三個部分,分別是語言基礎理論部分(以下簡稱A)、語言實踐部分(以下簡稱B)、綜合上機考試部分(以下簡稱C)。第一部分適合學生通過網絡平臺學習相應的知識,采用了翻轉模式;第二部分由于師生比太小,沒有足夠的教師指導時間,因此以傳統模式為主,即老師課堂演示、學生課后通過實驗來掌握相應的技能;而綜合考試部分采用了混合模式,即學生通過教師演示來學習必要的知識,而對于難點部分則由教導教師上機環境下進行指導完成。其中涉及到翻轉課堂的內容,要求學生采用課前預習-課堂學習-課后復習的模式。教師答疑時間為課間時間。在學習環節中強調與學生的互動和資源的共享。最后,通過這三個部分的成績,依據權重分30%、40%、30%來進行最終成績的評定。而我們的研究依據即是三個部分的成績。這三個成績反映了教師教法對于學生自我認知能力、自我控制能力、自我學習能力的綜合反映。

課程結束后,獲得了班級每位學生的三種模式所對應的模塊的成績。用SPSS統計軟件對三種模式成績數據進行統計分析,以檢驗差異這三者是否有統計學意義上的差異。

2.2 實驗設計

本文設定了一個預期的結果:實驗A部分的翻轉方法能夠取得明顯優于B部分的混合模式的效果,更優于C部分的模式的效果。

利用SPSS對學生課程成績數據A、B、C進行初步分析。本文對學生的三個模式的A、B、C成績,采用了兩種常用的檢驗方法。即Friedman檢驗、Kendall協和系數檢驗。

2.3 數據的預處理

去除因缺考、違紀等原因而沒有成績的異常數據。部分學生C語言高級程序設計課程成績數據共計55個。表中數據包含學號、語言基礎理論部分(以下簡稱A)、語言實踐部分(以下簡稱B)、綜合上機考試部分(以下簡稱C)。

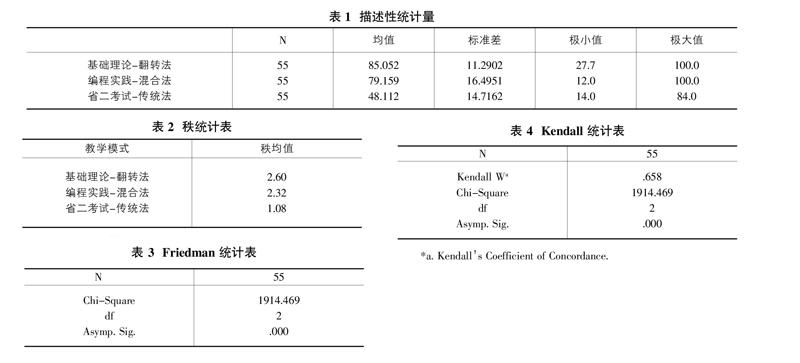

通過對表中數據進行描述性統計分析。表1給出了三個組的檢驗變量的基本統計信息。實驗A組高于控制組1.67分,實驗B組明顯高出實驗A組10.83分。

這一部分數據是描述性統計量。比較三種不同的模式得分的均值可以看到,A的得分最高,B的得分次之,C的得分最低。但這種分值上的無統計學意義下的顯著性,還需要借助后面的非參數檢驗結果。

3 數據分析過程

由于我們研究的是三種不同的模式對于學生成績影響的差異,而涉及到相應所有選修該課程的學生。由于每位學生都參與了三個子模式的學習,也即經歷了三種不同的模式。由于涉及學生很多,我們假設學生所得三個子模塊的成績從整體上來看是獨立的,是每位學生個體對于模式的正常反映。我們采用非參數檢驗的方法來分析。采用Friedman和Kendalls W檢驗。于是建立如下的假設檢驗:

H0:三種教學模式沒有顯著差異。

H1:三種教學模式存在顯著差異。

3.1 Friedman 檢驗

如表2所示的是多配對樣本非參數檢驗的秩統計表,其中A的平均秩最大,等于2.6,而C的秩最小似為1.08。

Friedman 檢驗結果表3所示,樣本容量為55,卡方統計量等于1914.469,自由度為2,近似相伴概率P值為0.000,遠遠小于顯著性水平0.05,所以拒絕零假設,認為三種模式存在顯著差異。

3.2 Kendall W 檢驗

Kendall協和系數統計表如表4所示。本方法所計算的相伴概率P是0.000,也小于顯著性水平0.05,所以我們認為三種模式存在著顯著差異。此處尚需要注意的是,Kendall協同系數為0.658,反映了學生成績對于三種模式評價的一致性還是比較高的。

4 結論與思考

將翻轉法與同一課程的三個各具特色的模塊相結合,分別采用了課堂、傳統、混合三種教學模式。根據每位學生三個模塊的成績作為因變量,利用SPSS的多配對樣本非參數檢驗方法對翻轉教法效果進行分析、評價,我們認為A模式即翻轉教法擁有較好的效果。這一表現在統計學上有著顯著差異。

但是成績的區別不是很大。這一點與A模式教學所需要的投入有關。基礎知識部分即A部分,需要學生的課堂外提前利用互聯網及微課等平臺所提供的大量的信息來自主學習。但目前,由于師生比不高而導致課堂上沒有時間對學生的課外學習進行檢驗、強化。因此學生在A部分的學習能力與知識掌握都沒有達到相應的應有的標準與要求,反映在學生學習成績上沒有與其他模塊取得更大的差距。因此,反應在學生課外學習管理方面,一要加強學生網絡學習平臺的主動監控與管理,二要加強課堂設計引導學生主動參與課外知識與內容的預習,三要引領學生提高網絡學習的自我管理能力。而作為教師,不僅要強化與提高自身C語言程序設計能力方面,還要能夠有效設計課堂,利用課堂的每個環節來引導學生,培養學生的自主學習意識與能力[7]。

當前針對于互聯網背景下翻轉模式效果(績效)研究很少,有效的教法需要認真審視傳統模式與翻轉模式對教師、學生互動的影響。本文通過對比分析三種模式所對應的成績,通過多配對樣本非參數檢驗的方法,對“互聯網+”背景下的翻轉模式的效果進行量化評價,為翻轉模式的發展提供了量化支撐。

參考文獻:

[1]張其亮,王愛春.翻轉課堂對可移動類實驗進行重構的研究[J].電氣電子教學學報,2016,38(05):120-123,142.

[2]于愛榮,王勇,牛彥杰,楊飛.基于移動互聯網的翻轉課堂教學模式研究[J].大學教育,2015(12):46-47.

[3]周輝奎,顧牡丹.“互聯網+”時代下“翻轉課堂”教學模式研究與實踐——以《Java程序設計》課程為例[J].才智,2016(08):45.

[4]周雨青,萬書玉.“互聯網+”背景下的課堂教學——基于慕課、微課、翻轉課堂的分析與思考[J].中國教育信息化,2016(02):10-12,39.

[5]何克抗.從“翻轉課堂”的本質,看“翻轉課堂”在我國的未來發展[J].電化教育研究,2014,35(07):5-16.

[6]呂婷婷.翻轉課堂教學模式下大學生多元識讀能力培養實證研究[J]. 北京科技大學學報(社會科學版),2017,33(05):43-48.

[7]肖旻.程序設計教學中自主學習能力培養的研究與實踐[J]. 南京工程學院學報(社會科學版),2003,01:35-38.