地聚合物注漿加固技術在溧陽市政道路中的應用

王嵐炳

(溧陽市住建委市政建設管理處,江蘇 溧陽 213300)

0 引言

近年來,隨著城市的快速發展,市政道路的交通量也在飛速增加。溧陽市政已運營的一些道路在日益繁重的交通荷載及自然環境等外部條件的作用下,出現車轍、翻漿、沉陷、網裂、龜裂等不同程度的破壞。如果不能及時進行養護維修,道路的使用性能將迅速下降,影響車輛的快速、舒適、安全通行。尤其是一些采用無機結合料基層的道路,原有的基層結構因粘結力喪失或缺少粘結力,導致承載力已不能滿足設計要求,但是基層結構并沒有發生破壞,如進行合理的加固修復,原有道路仍然可以滿足通行要求。另外,大多數道路病害是由基層或路基承載能力降低引起的,僅需對基層或路基進行處理,即可提高道路整體的承載能力和使用壽命。目前,道路加固修復采用較多的是翻挖方法,該方法工期長,需長時間封閉交通,由于市政道路交通流量大、地下管線復雜,翻挖方法局限性較大。因而如何在保證交通的前提下快速修復市政道路這一問題倍受關注。地聚合物注漿加固技術可直接在現有缺損路面上開展加固[1],工藝簡單、操作簡便、施工機動性好,無需翻挖、養護周期短,加固效果好,可快速恢復交通。溧陽市也開始大規模推廣使用,目前已有多條道路采用地聚合物注漿加固技術。

1 地聚合物注漿加固原理

地聚合物是以黏土等低鈣Si-Al質材料和堿性溶液為主要原料,經工藝處理,在 20℃~120℃的條件下化學反應得到的一種由三維鋁硅酸鹽化學鍵合的無機聚合材料,物理形態上呈現含有多種非晶質至半晶質相,化學結構與沸石相近,具有有機聚合物、陶瓷、水泥等的優良性能,早期強度高、低收縮率、抗凍融、耐硫酸鹽侵蝕和耐酸堿腐蝕性等[2]。地聚合物漿液具有流動性較好,早期強度高,無收縮、微膨脹等特點,其在壓力下具有較好的保水性能及體積穩定性,可利用礦物廢物和建筑垃圾作為原料,在建筑材料、高強材料、固核固廢材料、密封材料和耐高溫材料等領域均有應用[3]。

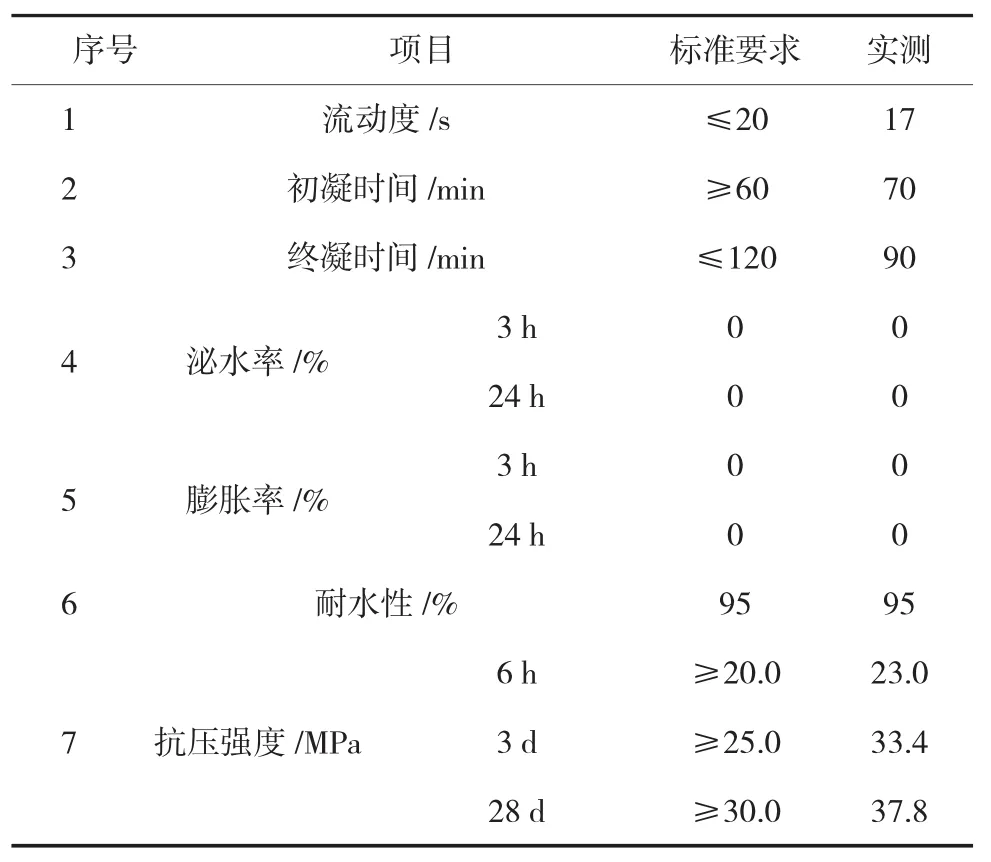

道路路基地聚合物注漿加固技術是通過鉆孔,利用注漿設備,將地聚合物漿液均勻地注入道路基層和底基層中,注漿材料與基層材料發生化學結晶、離子交換、物理充填、擠密壓密等作用,將原來道路中的土體及基層材料膠結成一個整體,再生基層結構,形成具有強度高、密實度好、水穩定性能好的基層結構,從而降低彎沉值、提高道路承載力,提高結構層強度道路的整體性和穩定性,延長道路使用壽命。本次工程采用NK-T103(快凝型)地聚合物注漿材料,其性能見表1。

2 施工方案及施工工序

2.1 工程概況

工程為溧陽市某城市主干道,處于繁華地段,長度約300m,該路段周邊住宅小區密集,賓館銀行商鋪眾多,有較多的規模較大的公共設施單位,公交車、社會車輛和非機動車流量都較大,交通非常繁忙,道路總寬為12m,為機動車和非機動車單向單車混合道。道路為房地產開發商建造,通過取芯測量,路面主要結構為:10cm瀝青混凝土面層+25cm水泥穩定碎石三渣基層+15cm砂墊層,土路基含有部分建筑垃圾,芯樣孔隙率較大。由于道路長期服役,且車流量大,導致面層龜裂現象嚴重,水滲入基層及路基中,造成路基和基層結構松散,且經現場調查發現,路基中分布有雨水管道且埋深較淺,部分雨水管密封不嚴甚至有破損,造成部分水土流失,路面下沉。路面出現病害較多,主要為瀝青路面層的網裂、龜裂、沉陷及車轍,致使道路承載力大幅降低,需對道路路基以及基層進行治理,增強道路承載力和通行能力。

表1 NK-T103(快凝型)地聚合物注漿材料性能指標

2.2 注漿加固方案

施工前使用探地雷達和彎沉儀對道路進行檢測,彎沉較大、空穴處為重點注漿區域。探明各類地下管線,以便鉆孔進行避讓。經檢測,現狀路面彎沉在40~71(0.01mm),平均彎沉值為 55.7(0.01mm),已達到《城鎮道路養護技術規范》[4]規定需要維修加固的標準。由于該道路不具備封閉交通進行施工的條件,寬度窄、交通繁重,為實現不中斷交通迅速完成道路加固,采用地聚合物注漿加固技術對該市政道路進行基層注漿加固。為了避免對交通的影響,對道路分兩幅進行鉆孔注漿,同時避開早晚高峰,從而減少對道路交通的影響。具體施工步驟如下:

孔位布置→鉆孔→清孔→埋注漿管→管口周圍密封→漿料拌制→注漿→冒漿孔封堵→拔管→注漿→養護→開放交通→彎沉測試(不合格點補漿)交工驗收。

注漿孔呈梅花形布置,每半幅路面布置3排注漿孔,注漿孔直徑為5cm,相鄰鉆孔中心距為1.5m,深度為1.0m。 注漿參數由注漿先導孔試驗及注漿經驗確定,注漿材料水灰比控制在 0.32。雙桶攪制設備,加水攪拌時間為5min。注漿時間為3min,采用單管注漿兩個攪拌桶輪流使用。采用基層和路基同時注漿加固方法,注漿壓力控制在 0.5~1.0MPa,注漿量控制在 70~100kg/m2。注漿過程中需嚴密監控,如相鄰鉆孔發生串漿時應采用止漿塞將串漿的鉆孔封堵后繼續注漿,直到注漿孔達到要求后該孔停止注漿,若不能止漿,則停止注漿。注漿時對路表隆起量進行量測,注漿孔附近設置抬升監測點,路表單次抬升量超過1.5mm或累積抬升量超過3mm時,停止注漿。對局部基層松散的路段采用多次注漿,以保證路面的整體性得到完善,減少道路后期使用中的各種病害。

采用左右半幅路交替施工,分段分期對道路半幅道路進行封閉、開孔、注漿與養護,另外半幅路開放交通,保證該路段原有車輛能夠順利通行。待半幅路段施工結束后養護6h,即可開放交通,轉向另外半幅路循環施工,整個路段施工工期為6d。

3 路段加固效果

3.1 無損檢測

采用探地雷達對道路注漿前、注漿后進行無損檢測,在注漿養護6h并開放交通一段時間后,對同一部位進行復測對比,發現注漿后道路波形平順,即說明漿液的注入能夠填充原路基中的空隙,膠結基層材料及路基土體,形成網絡結石結構,加固效果較好。

3.2 彎沉檢測

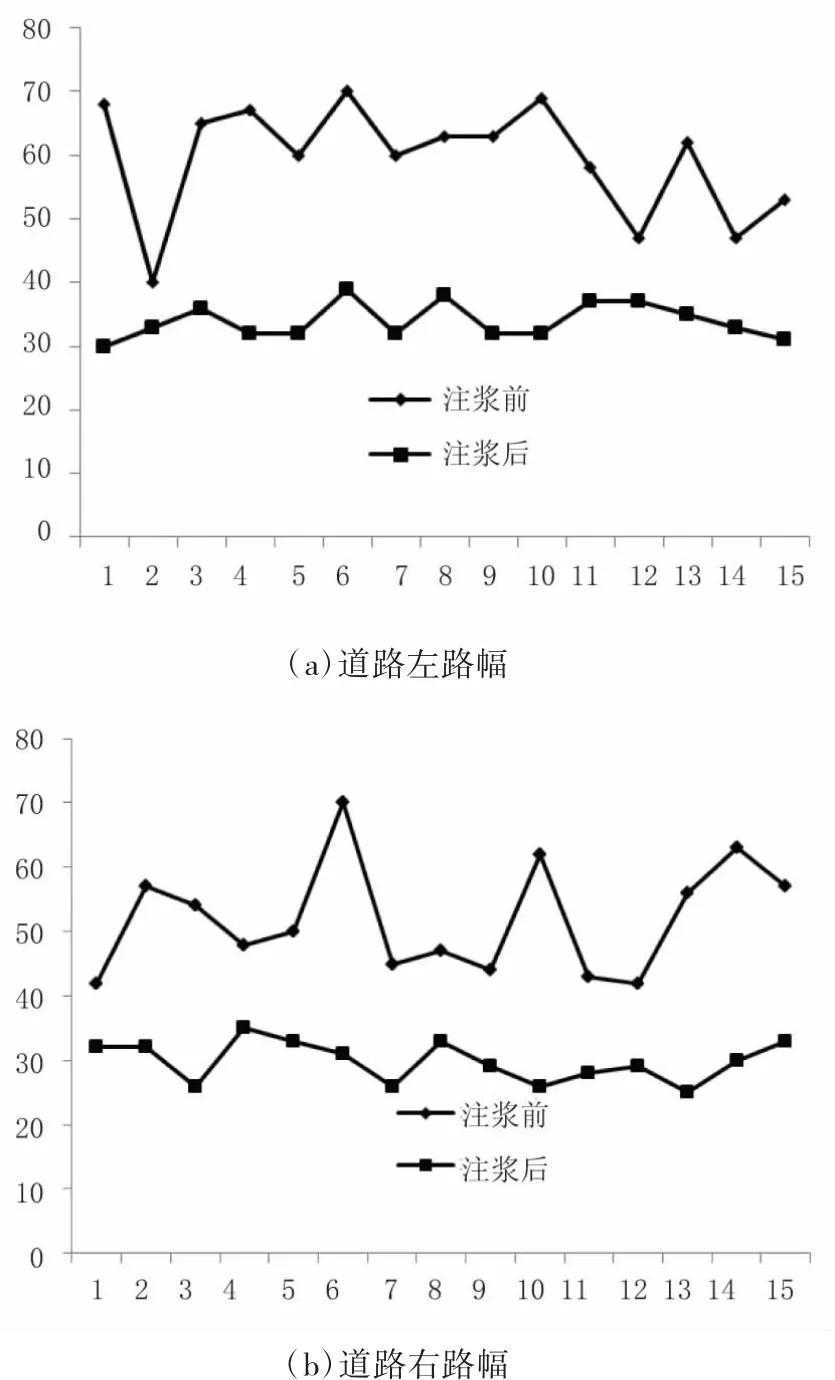

彎沉值是路面各結構層及土基的整體強度和剛度的重要指標,不僅反映路面各結構層整體抵抗變形的能力,而且與路面的使用狀態有內在聯系[5]。因此彎沉值是道路施工及使用過程中的重要檢測指標,直接反映了路面的整體強度質量。為評定本工程中地聚合物注漿加固技術對道路承載能力、穩定性的改善效果,對該路段注漿加固前后的彎沉值進行了現場檢測,道路全線每20m測一點,采用貝克曼梁法測各點的彎沉值,檢測結果見圖1。

圖1 注漿加固前后道路彎沉值

由道路左右幅注漿加固前后各測試點彎沉值可以看出,注漿加固后,該路段左右幅彎沉值波動幅度較小,整體彎沉值顯著下降,表明加固后道路均勻性明顯提高,其基層整體穩定性及承載能力顯著提高。